学校の取組例

大阪府堺市立南八下小学校

シームレスな改革を目指して

~校務DXと探究的な学びを通して子供が主体となる学びの実現~

【初等教育資料 令和7年6月号記事】(文責:校長 木嶋美雪)

-シームレスな改革を目指して(令和7年7月10日掲載)

-ICTを活用した校務DXと教師の意識改革

-堺市「学びのコンパス」を活用した授業改善

-各教科等の本質を追究する学びの実現

-まとめと今後の展望

シームレスな改革を目指して

令和6年度に一般公募より校長に着任した際、本校の1人1台端末の活用が日常化してきていることがうかがえた。しかし、授業改善が進んでいるかという点は課題がある状況であった。端末は活用されていたが、紙をデジタルに置き換えたのみで、クラウドを活用した共同編集や情報共有といったDXの利点は十分に生かされていなかったのである。

そこで、授業を探究的な学びへと変えるため、ICTの更なる有効活用を推進し、同時に校務DXと授業改善を進めることとした。校務と授業を一体的に改善することで、「シームレスな改革」を目指した。本稿では、子供が自ら学びを進めるための授業の考え方を示した、堺市「学びのコンパス」の主旨に基づいて取り組んだ内容を報告する。

ICTを活用した校務DXと教師の意識改革

まず、校務DXの推進により、教師の業務効率を改善した。本校には特別にICTに詳しい教職員がいなかったため、日々の業務を通じて学び合う組織づくりを重視し、以下の改革を進めた。

・クラウドを活用した情報共有の円滑化:学年、分掌、校内研修、部会などのグループを作成し、チャット機能での連絡やファイルの共有を推進。

・クラウドを活用したペーパーレス化:会議資料をデジタル化するとともに、議題を項目ごとに見やすく整理。資料の可視化によって、事前に協議内容を精選する提案者が増加。年間の議事録を一覧化し、参加できなかった教職員にも情報を共有。

これにより、日々の情報共有がしやすくなり、放課後の教職員打合せの頻度を週2回から週1回に削減。時間の余裕が生まれ、研修への自主的な参加や教材研究が活発化し、教師の主体的な学び合いが促進された。

そして、同じように各学級、学年とグループを立ち上げ、授業の中でもクラウドを活用した取組が始まったことをきっかけに、子供だけではなく、教師が互いに学年や学級の壁を越えて情報共有するようになった。

堺市「学びのコンパス」を活用した授業改善

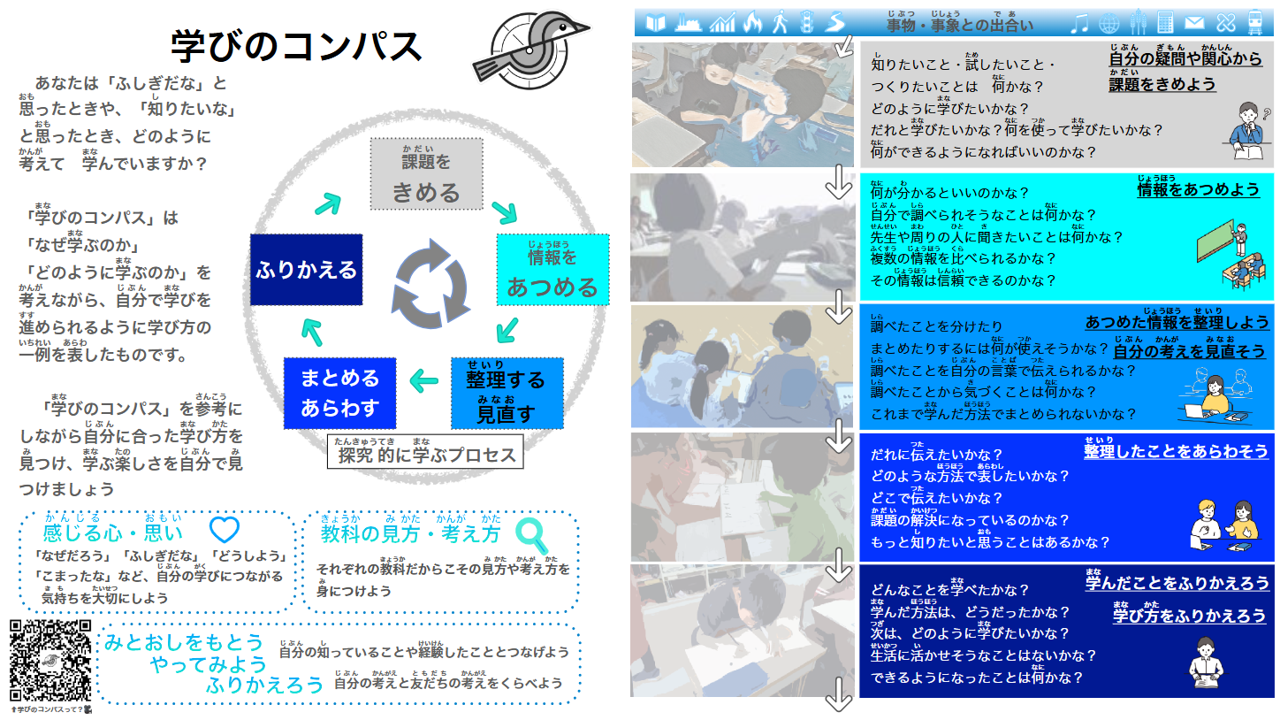

本校では、子供が学び方を選択し、主体的に探究的な学びを進めることを目指し、「学びのコンパス」を活用した授業改善に取り組んでいる(資料1)。

【取組例】

・学びの軌跡シートの活用:クラウド上で共有し、単元ごとの学習内容や自己評価、振り返りを記録。

・ルーブリックとパフォーマンス課題の実施:評価基準を明確にし、子供が目標を意識しながら学習を進める授業デザインを設計。

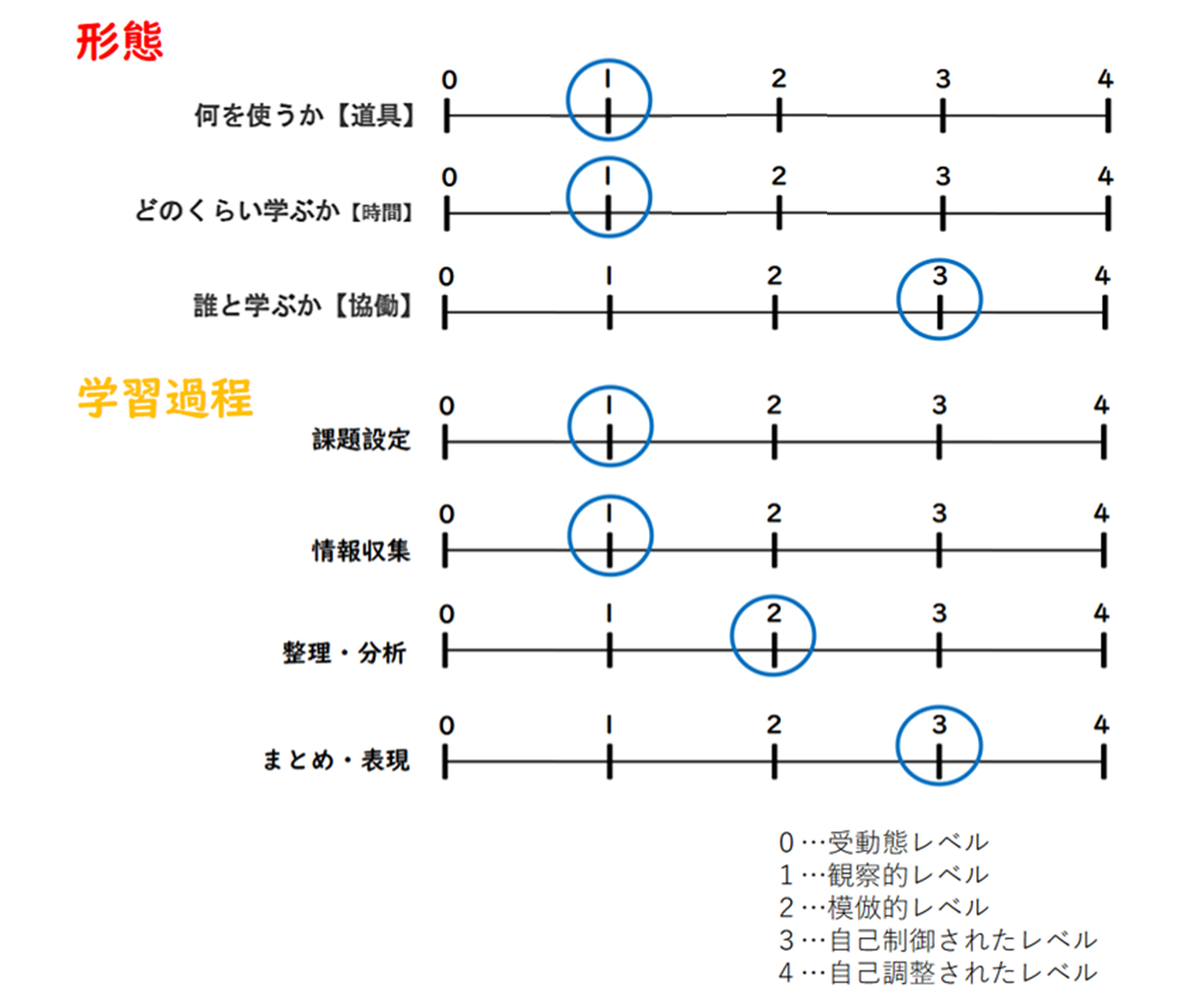

・「ゆだねるスケール」の活用:教師が4段階で学習過程や学習形態を設定(資料2)。その段階に応じてクラウドで共有すべき教材・資料・シートを作成。学年が上がるにつれ、子供が自ら課題や学習方法を決定できるよう授業設計。

このような取組を、組織的に進めることで、学級間のICT活用の差をなくし、全員が自走できる環境を整えている。

資料1 堺市「学びのコンパス」

資料2 ゆだねるスケール

各教科等の本質を追究する学びの実現

各教科等の知識だけではなく、本質を追究する学びをどのように実現するか試行錯誤を重ねている。今回は、その中から国語科「読むこと(文学的な文章)」の活動を紹介する。

・文章の魅力を探る活動として、物語の構成や表現技法に着目しながら、自分なりの解釈を深めた。

・試行錯誤しながら考える過程では、国語の見方・考え方を働かせ、登場人物の心情や物語の展開を多面的に捉え、表現する活動を実施した。

・対話的な学びの場面では、クラウド上で意見を参照し、子供が自分で対話する相手を決め、違う意見の友達と議論したり、同じ意見の友達と確かめ合ったりしながら、自分の考えを磨いていく経験を積んだ。

これらを通じ、子供の思考力・判断力や表現力が向上し、学習の振り返りによるメタ認知能力の育成が促進されている。子供は自ら学習を進める力を身に付け、「自走する」ことが可能になっている。

まとめと今後の展望

本校の取組は、どの学校でも活用可能なクラウドツールを中心に進めてきた。まずは、どの学校でも、どの教職員でもできることから実行することで、学習環境の格差を縮めていくことが重要だと考える。また、子供が主体となる学びの実現において、教師の教育観・指導観を変えることも必要になる。教師も学校も学び続ける姿勢こそが教育DXの第一歩となると感じている。

授業でICT端末を日常的に活用するようになった現在、各教科等の本質をより深く理解し、見方・考え方を働かせる授業を増やすために、教師の教材研究を充実させ、授業の質を向上していきたい。今後は、各教科等で培った思考力・判断力を日常生活に生かせるよう工夫し、地域や専門家との連携を強化することで、学校と社会のシームレスな関係を築いていきたい。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)