学校の取組例

山形県立酒田光陵高等学校

GIGAスクール環境と1人1台端末を活用した

「進取 創造」で加速する新たな学び

【中等教育資料 令和7年6月号記事】 文責:校長 藤田雅彦(令和7年6月30日掲載)

-これまでの経緯

-山形県ICT教育先進校としての取組

-本校での実践

-これまでの経緯

-山形県ICT教育先進校としての取組

-本校での実践

これまでの経緯

酒田光陵高等学校は、酒田市内の公立高校4校が統合し、平成24年にスタートした。普通科、工業科、商業科、情報科を擁し、年次8学級から成る。県内唯一の情報科は、開校時より情報教育のトップランナーとして期待された。当初、情報科におけるプログラミング等の課題は、サーバ上のフォルダを使うために校内の端末でしか取り組めず、放課後に学校に残る生徒も多かった。そこで校外でも課題に取り組めるよう、セキュリティ対策を施したUSBメモリを用意するなど、対応を模索していた。平成26年度に文部科学省のSPH※の指定を受けたことを機に、クラウド環境の教育利用を目指した。当時、県立学校ではクラウドの活用が難しかったが、許可を得て、平成27年度から情報科での1人1台端末と学校独自のドメインによるクラウド利用を始めた。後にクラウドの利用範囲を全職員・生徒へと広げたこの取組は、県内のクラウド活用や、GIGAスクール構想下の1人1台端末と高速通信ネットワーク活用の先駆けであった。

※ SPH:スーパープロフェッショナルハイスクール

※ SPH:スーパープロフェッショナルハイスクール

学習ツールとして、ICT機器は手放せない。

山形県ICT教育先進校としての取組

本校は県のICT教育先進校の指定を受けており、授業・校務におけるICT活用事例の創出、公開授業を通した県内各校へのICT活用事例の普及等に努めている。そのため、教員研修や全校種対象の公開授業の開催、指導主事やリーディングDXスクール指定校との連携によるICT・生成AIの活用事例の創出、発信、普及を恒常的に行っている。

公開授業では、実践事例研修を積極的に行い、教師のスキルアップとDXを進めている。

本校での実践

授業では、ICT・生成AIの様々な活用や、複線型の学びに挑戦している。音楽Ⅰの授業では、生成AIとの対話や生成AIによる作曲という方法を用いて曲の特徴を捉える探究的な学びを試みた。情報科の課題研究では、課題解決やハルシネーションの改善のためにAIアプリの開発等に取り組んでいる。

外部人材による講演会や企業の出前授業等では、学習支援ソフトを活用して講義の進捗を妨げることなくチャット機能で質問したり、学習管理システムを活用してレポート提出を行ったり、評価の場面でもデータによる双方向のやりとりをすることで、生徒と教師の利便性の向上を図っている。従前の手書きレポートでは時間を要した提出・再提出のやりとりも、クラウド上では容易にできる。このように1人1台端末によって、利便性の向上とともに個別最適な学習も充実した。また、進路指導等の校務にも生成AIを活用し、生徒の記載内容のチェック等、活用範囲は幅広い。

さらに、地域の小・中学生向けに「プログラミングラボ」を開催し、情報教育を補完している。

今後は行政や民間の力も借りながら、教育イノベーションへの挑戦を加速させ、新たな学びの最前線を切り拓いていきたい。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)

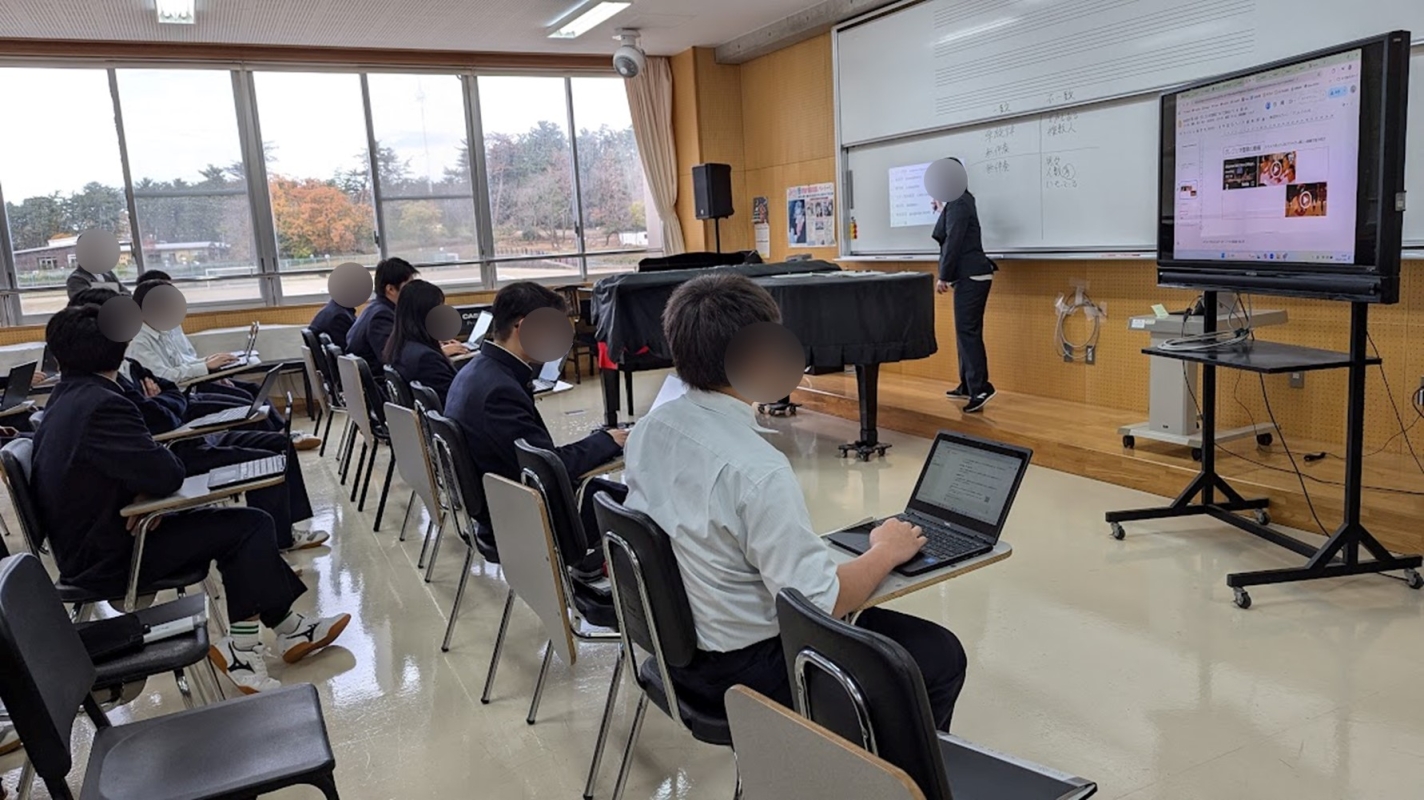

聴き取った曲の特徴を自らの言葉で生成AIに入力して新しい音楽をつくらせ、特徴が正しく反映されているかを確認する(音楽Ⅰ)

新しい技術の積極的な導入により、生徒は学びに意欲的になり、新しい価値の創出につながっている。

全体で例題を確認後、類題や発展問題は理解度に合わせ動画も活用して学ぶ。個別最適に学びを進めている。

外部人材による講演会や企業の出前授業等では、学習支援ソフトを活用して講義の進捗を妨げることなくチャット機能で質問したり、学習管理システムを活用してレポート提出を行ったり、評価の場面でもデータによる双方向のやりとりをすることで、生徒と教師の利便性の向上を図っている。従前の手書きレポートでは時間を要した提出・再提出のやりとりも、クラウド上では容易にできる。このように1人1台端末によって、利便性の向上とともに個別最適な学習も充実した。また、進路指導等の校務にも生成AIを活用し、生徒の記載内容のチェック等、活用範囲は幅広い。

講演会の聴講等では、チャット機能を活用した質問や、電子データでのレポート提出を実施している。

さらに、地域の小・中学生向けに「プログラミングラボ」を開催し、情報教育を補完している。

今後は行政や民間の力も借りながら、教育イノベーションへの挑戦を加速させ、新たな学びの最前線を切り拓いていきたい。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)