学校の取組例

広島県広島市立牛田中学校

GIGAスクール環境と1人1台端末を活用した

すべての生徒が学びを深める授業づくり

【中等教育資料 令和7年5月号記事】 文責:校長 葛籠直人(令和7年5月20日掲載)

-はじめに

-活用を広げ、研究を進めるために

-授業での活用

-今後に向けて

-はじめに

-活用を広げ、研究を進めるために

-授業での活用

-今後に向けて

はじめに

令和6年度、本校は広島市教育委員会「情報活用推進研究校」、文部科学省「リーディングDXスクール事業・生成AIパイロット校」の指定を受け、研究を進めてきた。研究の土台となるのが従来から取り組んできた「学び合い」である。

「学び合い」と生徒同士が対等な関係で協働し「わからない」を「わかる」に変えていくプロセスを指す。仲間とのつながりを大切にしながら学びを深めることを目指し、焦点化、共有化、視覚化・聴覚化といった工夫を取り入れている。この学び合いを基盤に、1人1台端末とクラウド環境を活用した個別最適な学びと協働的な学びの充実を目指して、実践を重ねている。

「学び合い」と生徒同士が対等な関係で協働し「わからない」を「わかる」に変えていくプロセスを指す。仲間とのつながりを大切にしながら学びを深めることを目指し、焦点化、共有化、視覚化・聴覚化といった工夫を取り入れている。この学び合いを基盤に、1人1台端末とクラウド環境を活用した個別最適な学びと協働的な学びの充実を目指して、実践を重ねている。

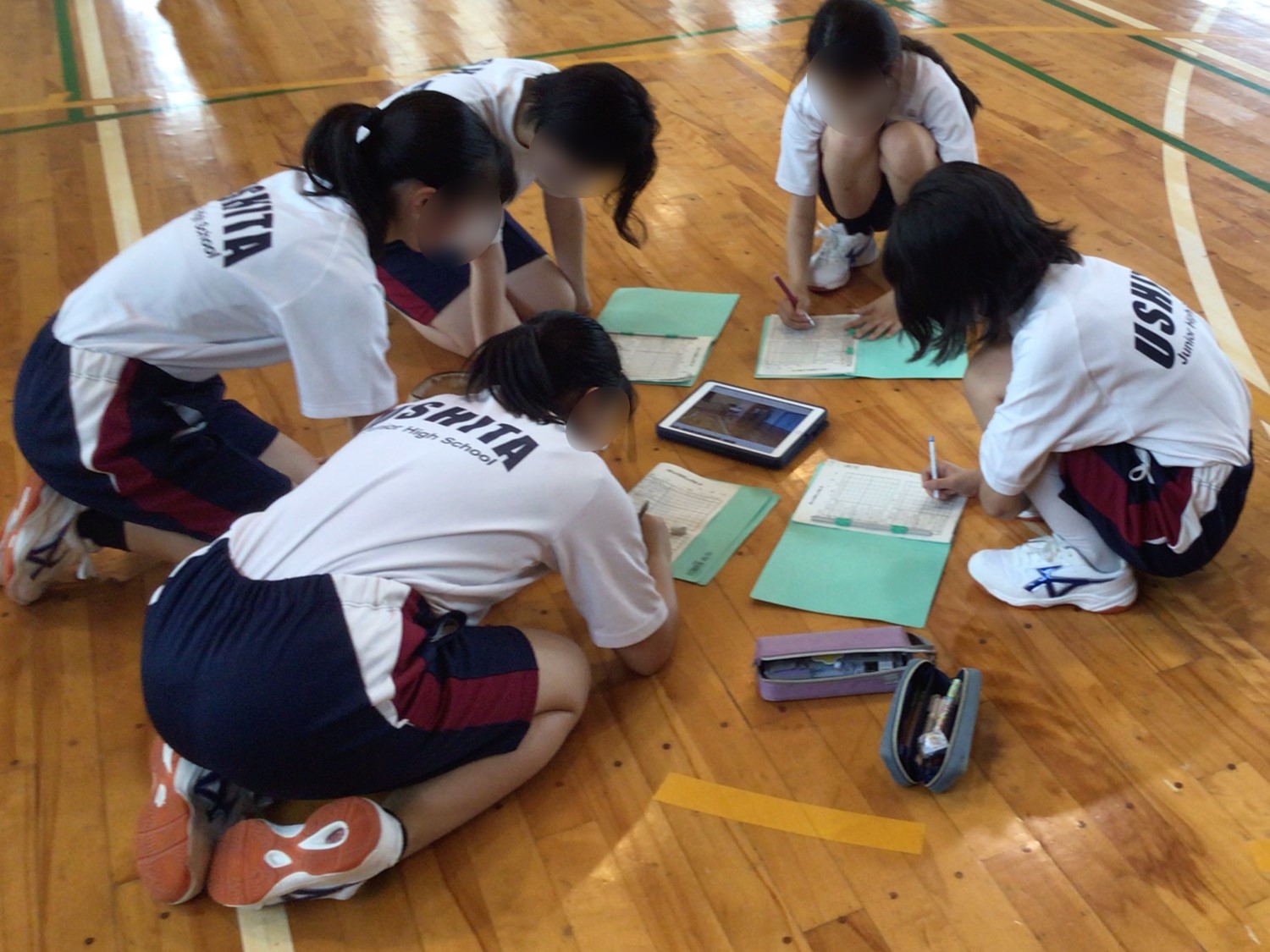

すべての生徒が学びを深めるために、誰と、どこで、どのように学ぶかも自分で決める。

4人グループの一人一人がクラウドでゆるやかにつながりながら、自分の役割を果たして学びが進む。

活用を広げ、研究を進めるために

まずはクラウドの活用による授業改善を図っている。教師は、表計算ソフトを活用して授業におけるICT活用についての目標を年度当初に可視化し、年間を通して実践例や振り返りを記録・共有している。互いに授業を見学した際は、チャット機能を活用して、授業の写真やコメントを投稿している。授業を見学できなかった他の教師は、時間や場所を問わず授業の工夫やICT活用の実践例を知ることができるため、端末活用スキルの向上に役立っている。また、こうした取組は、教師同士の交流の深まりや学びを促進し、授業の質の向上にもつながっている。

校内研修や公開研究会でも、学習支援ソフトやポータルサイトによる情報共有、プレゼンテーションソフト等を活用したグループ協議を実施しており、情報の一元化やペーパーレス化を実現することで、協議の利便性や効率性を高めている。

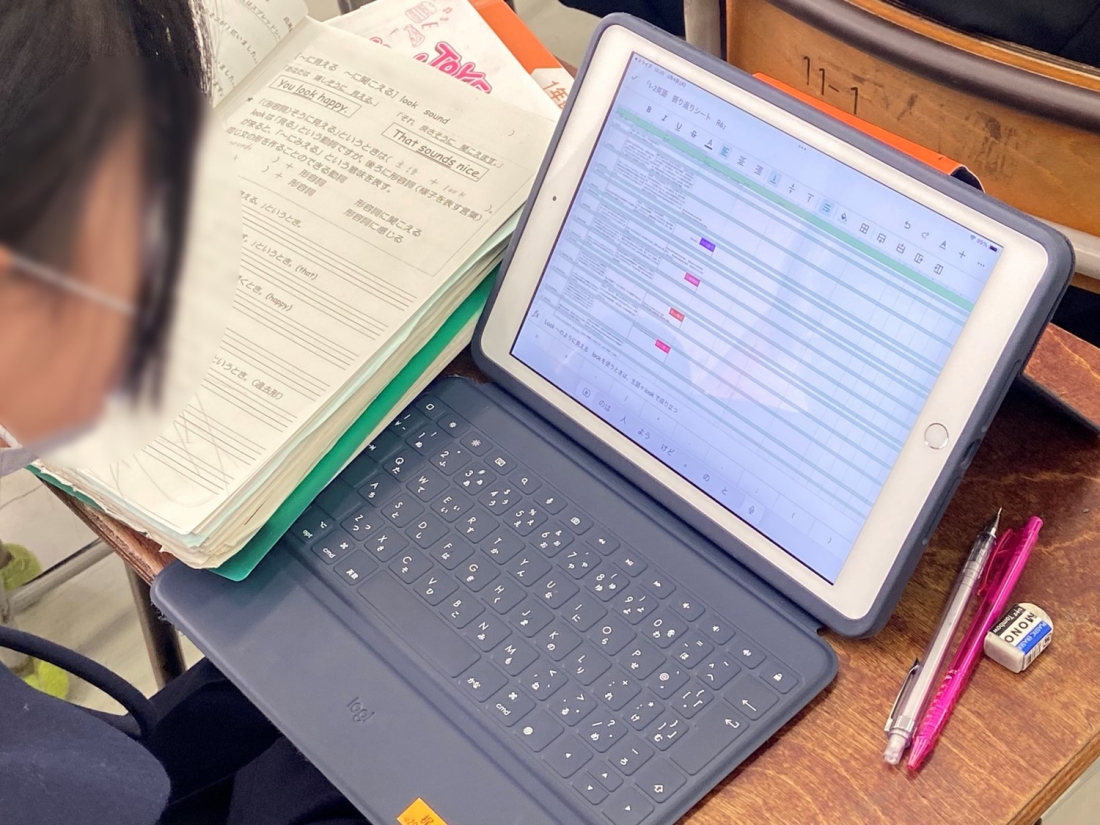

学習の「まとめ・振り返り」は表計算ソフトに。他者の入力内容もすぐに参照可能。

校内研修や公開研究会でも、学習支援ソフトやポータルサイトによる情報共有、プレゼンテーションソフト等を活用したグループ協議を実施しており、情報の一元化やペーパーレス化を実現することで、協議の利便性や効率性を高めている。

公開研究会サイト。準備段階からクラウドをフル活用し、すべての情報を共有、一元化した。

授業での活用

教師のクラウド活用は、授業における1人1台端末の活用にもつながっている。例えば理科では、めあてを確認後、生徒は解説動画を視聴し、チャット機能によって意見共有を行う。クラウド上に配信されたワークシートに取り組み、まとめ・振り返りも、共有された表計算ソフトに記録する。授業の流れや解答例などをこうしてクラウドで共有することで生徒は自分のペースで学習できるとともに、欠席時も学習内容の確認や、解答例を活用した復習が可能となるため、個に応じた学びが進められる。また、表計算ソフトでは、生徒の学習の進捗状況も共有している。教師は生徒の理解度や支援の必要性を把握でき、生徒も互いの状況を参照することで学びを深められる。教師・生徒双方にとって利点は多い。

実技を伴う学習では、手本となる動画をクラウドで共有している。繰り返し視聴できるため、生徒は習得の度合いに応じた学習が可能になる。

授業の最後には生成AIを活用し、各自のまとめ・振り返りをブラッシュアップすることもある。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)

正しい写真の撮影スキルを身に付け、効果的に活用できることは、必要な情報活用能力の一つ。

撮影した動画を見ながら上達方法を考える。端末を活用して対話が深まる。

実技を伴う学習では、手本となる動画をクラウドで共有している。繰り返し視聴できるため、生徒は習得の度合いに応じた学習が可能になる。

授業の最後には生成AIを活用し、各自のまとめ・振り返りをブラッシュアップすることもある。

今後に向けて

今後も学び合いを基盤にICTの活用をさらに深化させ、すべての生徒が主体的に学びを深める環境を創造し、持続可能な授業改善を推進していく。

(監修:GIGA StuDX推進チーム)