実践すれば、座学以上の理解が得られる

導入を検討している先生へ

- 湯澤 一(ゆざわ はじめ)先生 情報科

-

ネットワークを学ぶためには座学も大切ですが、この授業では、ネットワークアプリケーションを制作するときに最初に行う「レンタルサーバー契約」を生徒自身がするところからスタートします。そこから1カ月程度かけて、簡易ソーシャルメディアの開発を行います。当然、難しいと感じる生徒もいると思います。しかし、いままで学んできたことを組み合わせれば自分にもできるということを、生徒自身に気付かせることが大切です。理解さえできていれば、社会に出たあとも応用できると考えています。

事例概要

- 実践している学校

-

山形県立酒田光陵高等学校

- 実践している学科

-

情報科

- 活用の場面・授業

-

科目「ネットワークシステム」、単元「ネットワークアプリケーションの開発」

- デジタル教材等を導入したねらい

-

生徒自身がゼロからネットワークアプリケーションを開発する経験により自信を育むとともに、相互評価により自身の作品をさまざまな角度から検証する力を養う。

- デジタル教材等を活用した指導内容

-

ネットワークアプリケーションの構成を学びながら、生徒自身がサーバー契約をし、バックエンド(ユーザーからは見えないサーバー側の処理機能)の開発、フロントエンド(ユーザーから見えるWebデザインなど)の開発、データベースの構築まで、生徒自身でゼロから簡易SNSを開発した。さらに、生徒同士で動作状況やデザインの美しさなどを相互に評価し合い、多様な観点から意見を出し合った。

- 使用機材

-

Surface(リース契約したPC、もしくはデバイスは学校指定の基準を満たした生徒個人のPC)、マウス、プロジェクター、Wi-Fi環境、Google for Education (Google Workspace)、Xserver(レンタルサーバー)、Googleスプレッドシート

- 学習効果等

-

生徒がネットワークアプリケーションの開発をひと通り経験することで、深い理解と実体験による自信を得ることができた。「課題研究」など探究的な授業や学校祭などの活動において、積極的に情報技術を取り入れることにチャレンジするなど、授業の枠を超えた課題においても活用できた。また生徒同士がお互いの作品をレビューする相互評価によってお互いを高め合い、自分自身の課題も客観的な視点で思考するできる力が身についた。

- 先生の感想

-

生徒がゼロからネットワークアプリケーションを開発すると聞くと大変だと感じるかもしれないが、授業を通してネットワークの「仕組み」を学びながら、ひと通り体験することが重要。実際に体験することで、生徒自身の今後のあらゆるチャレンジに繋がると信じている。

どんな授業を実践したのか

「ネットワークシステム」の単元「ネットワークアプリケーションの開発」では、ネットワークアプリケーションを開発するための知識と技法を学習することになっています。

ネットワークアプリケーションを開発するには、サーバーの準備をはじめ、バックエンド(ユーザーからは見えないサーバー側の処理機能)の開発、フロントエンド(ユーザーから見えるWebデザインなど)の開発、データベースの構築等が必要になります。

この単元の指導において、教科書を使った座学でその構成や作成の手順を教えることにとどまらず、ネットワークアプリケーションの開発を実際に体験させることを目的とした実習を取り入れました。この授業では、生徒自身がレンタルサーバの契約をするところから始め、バックエンドとフロントエンドの開発、データベースの構築まで、ネットワークアプリケーションの一例として簡易SNSをゼロからつくりあげていきます。

「ゼロからネットワークアプリケーションを構築する」というと難しそうに感じられるかもしれませんが、この授業のポイントはプログラムを書くことではなく、「こう組み合わせれば、こういうウェブサービスがつくれる」という体験をしてもらうことにあります。このため、実際の授業では、コンピュータに命令するプログラムコードは生徒にあらかじめ提示した状態で行いました。

それでも生徒は「自分たちには難しくてつくれない」と考えると思いますが、授業で学んできたことを活かせば自分たちにもできるということに気づいてもらうのがこの授業の狙いです。

開発中、生徒たちは自由にコミュニケーションを取れるようにしています。しかし、「得意な生徒」が「苦手な生徒」に対して一方的に教える場面をつくらないことに気を付けました。前者にはより高度な技術にチャレンジして欲しいですし、後者も問題を解決するための手法や考え方を身につけながら、自分でできることに気づいてもらいたいと考えています。

生徒同士による指導は、お互いの成長のチャンスを潰してしまいます。教員が生徒の様子に目を配り、躓いている生徒にはヒントを出したりして生徒自身で躓きを解消できるようにしています。

生徒の中には自己肯定感が低い生徒もいます。そういう生徒たちに、自分たちができることを実感させることで、自己肯定感が上昇します。すると、生徒たちは自信をもち、新しいことにチャレンジするなど、3年間でどんどん変化していきます。

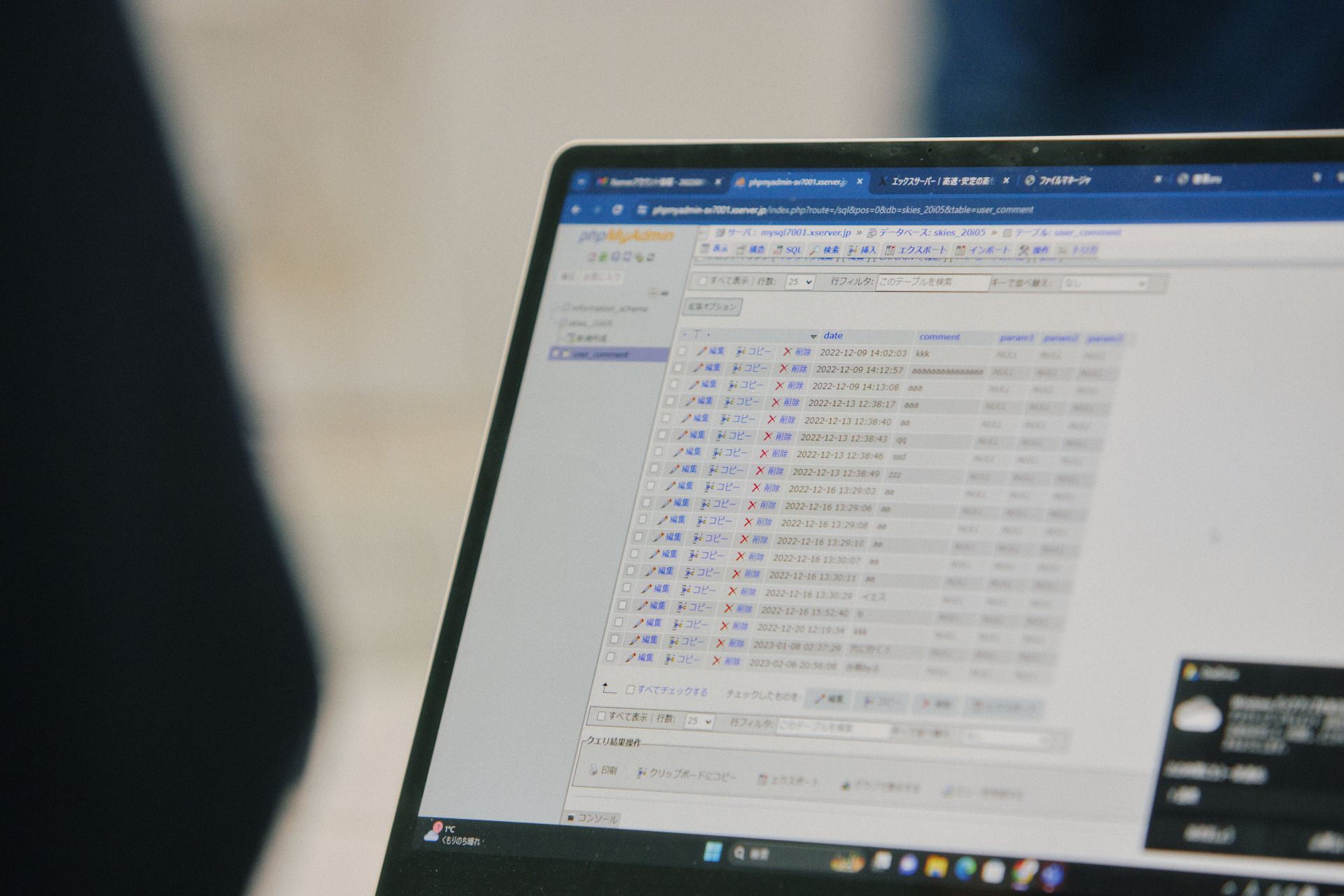

簡易SNSは、生徒それぞれが関心のある料理や猫、好きなキャラクターなどについて、生徒同士でコミュニケーションする場として制作

簡易SNSのユーザーである自分以外の生徒からのコメントを管理するための管理画面

どのような工夫をしたのか

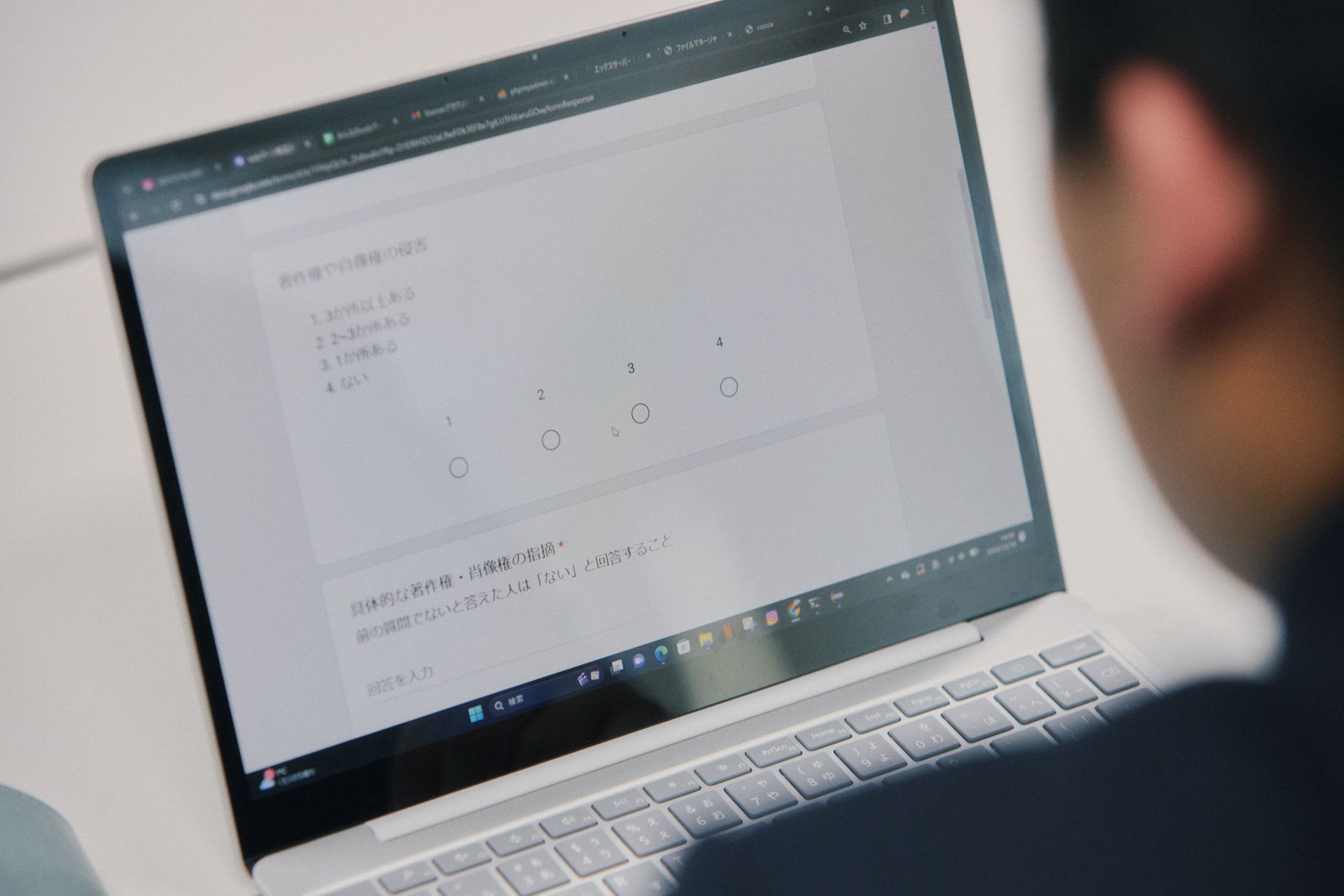

授業では、生徒同士で動作確認を行い、相互評価をしています。評価にはGoogleフォームを使用します。画像がきちんと表示されているのか、リンクは正しいか、リンク先からも再び戻ってこられるかという動作面、さらに著作権に抵触しないか、誰かを不快にさせないかという点をはじめ、さまざまな視点の評価軸をつくり、お互いにレビューしています。

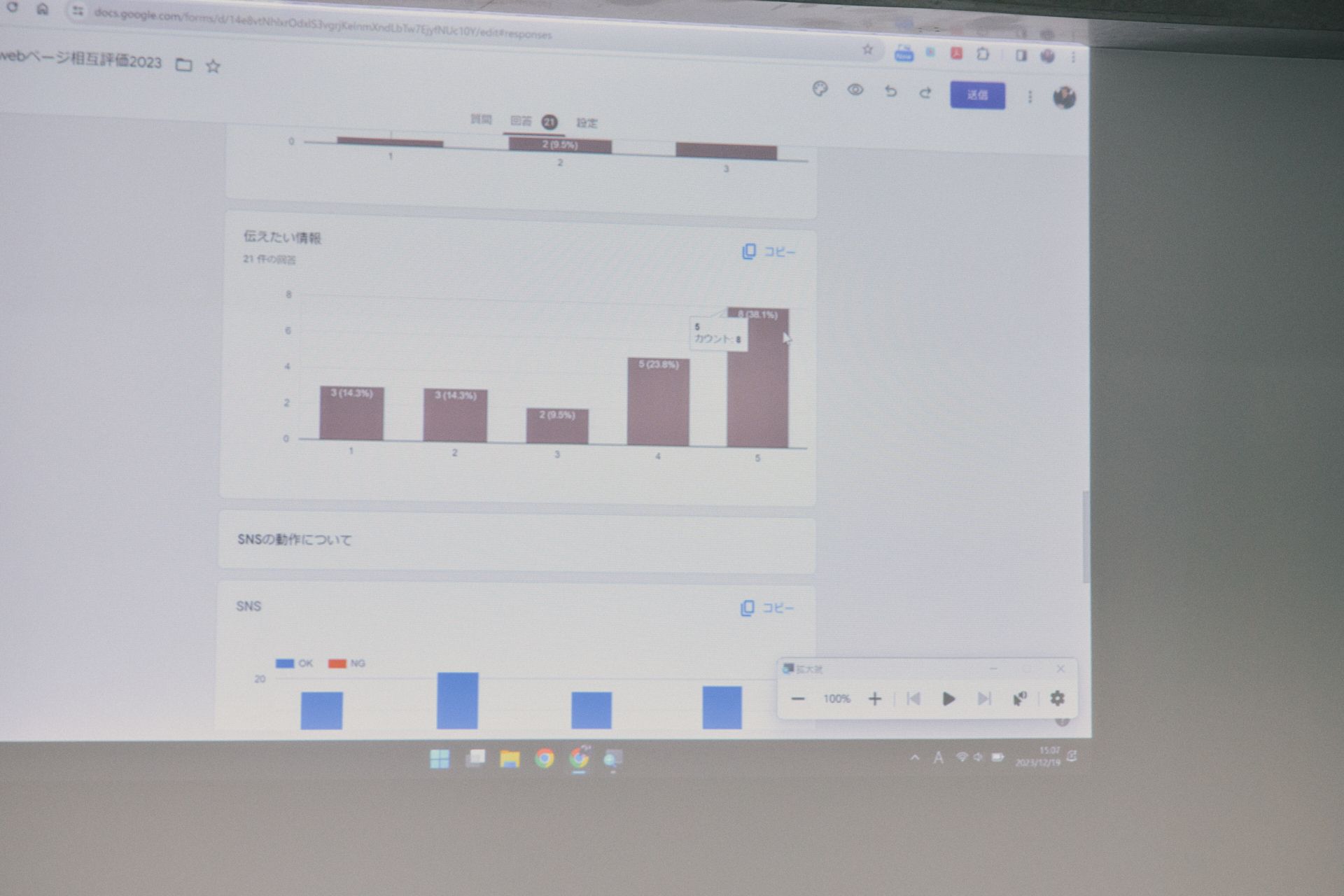

Googleフォームなどのデジタル教材を活用することで、レビューの結果は即座に集計できます。それにより、授業の流れを保ちつつ、生徒同士のコミュニケーションを促進し、作品をブラッシュアップさせていくことができます。

生徒たちが自分の目だけで自分の作品を評価するのは難しく、他の人の目が必要です。逆に自分も他人の作品を見て評価をすることで、自分の作品を顧みることができます。第三者の目を介した相互評価には、自分の作品を自分自身で客観視できるというメリットもあるのです。

相互評価では、Googleフォームを使用し、アプリケーションとして十分に動作するか、使用している画像が著作権を侵害していないか、などといった設問に回答していく

伝えたい情報がちゃんと伝えられているかも問われる相互評価。結果はすぐに生徒全員で共有・確認できる

どのような苦労を、どのように乗り越えたのか

授業は、生徒自身の持ち込みPCもしくは学校でリース契約のWindows PCを使用していますが、この授業については、Chromebookのスペックでも実施可能だと思います。

本校には県からChromebookが貸与されていますが、情報科では、ネットワークの授業だけでなくローカルアプリケーション開発やデザイン実習など日常的にPCを使用しており、ハイパフォーマンスのPCを使うことで、円滑に授業を実施することができています。

授業中、教室を周りながら生徒の質問に答える湯澤先生。生徒の疑問には先生が答えていくのがポイントだ

実施上のハードルとしては、レンタルサーバの運用と契約に関する課題が挙げられます。

授業では、生徒一人ひとりが無料のレンタルサーバと契約して、ネットワークアプリケーション開発を行いました。しかし、生徒たちがひとつのIPアドレスから一斉にサーバにアクセスしたことによりサーバ側から通信拒否されるなど、実際に授業をやってみないとわからない問題も多数発生しました。

しかし、まずは難しく考えずに「やってみること」が重要です。ネットワークシステムの授業では、教科書を読むだけの座学が多くなりがちですが、頭の中の理解することと実際につくることは違います。いざ社会に出たときに不足する部分もあります。実際に体験しているかどうかで、ソーシャルメディア開発のみならず、あらゆることに挑戦するときのハードルが下がると考えました。

生徒たちも自分の席を離れて他の生徒の作品を見にいくなど、生徒同士のコミュニケーションは活発。湯澤先生は、「わからない場合でも、生徒同士がお互いのPCには触れないことが鉄則」だという

生徒にどのような学びの効果があったのか

ある生徒が、この授業での経験がまったく別の「課題研究」において役立ったと教えてくれたことがありました。その生徒は、課題研究の際、自分ひとりでは処理できずに行き詰まった際、問題解決のために、自分で必要なアプリケーションをつくったというのです。

課題研究で解決したい課題が明確になり、さまざまなアプローチから解決を試みたけれどうまくいかない。そこで、その生徒は、授業を通じてレンタルサーバの契約を行うことが難しくないと知ったことを思い出し、実際に自分でレンタルサーバを契約してネットワークアプリケーションの開発を始めたそうです。もちろん、授業で開発したネットワークアプリケーションとまったく同じものではないので、必ずしもすべてが順調に進められたわけではなかったようです。しかし、解決策を自分で調べ、考え、考察し、そのネットワークアプリケーションを完成させられたようです。

チャレンジするための心理的な障壁を下げられたのは、ネットワークシステムの授業での知識や技術の習得に加え、実体験があったからこそ。目の前の問題を解決するときに、経験からインスピレーションを得て解決に導けたというのは座学だけでは導き出せないことです。

実際にネットワークアプリケーションの制作に取り組むことで、生徒が自ら問題解決する力を養える

先生にはどのような意識の変化があったか

就職した卒業生から「自分ではパソコンがずっと苦手だと思っていたけれど、いざ会社に入ると頼られている」という話を聞くと、授業を通して学んだことがしっかりと活かされているようで、やはり嬉しいですね。

最近では本校でも生成AIを意識した取組を始めていますが、授業の中では生成AIに過度に頼らず、自分の頭で考えることを重視しています。情報技術は進化を続けており、情報科では常に新しいことに挑戦しなければならないプレッシャーはあります。しかし、生徒がチャレンジする姿を見て、わたしたちも遅れを取らぬようにチャレンジし続けたいと考えるようになりました。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2023年12月)のものです。