課題番号:5002

独立行政法人産業技術総合研究所

活断層系のセグメンテーションの研究

日本の主要活断層について、固有の活動履歴もつと考えられるセグメント単位に区分し、断層長および活動性などの断層パラメータの地域的分布を解明する。また、これらのセグメント間の連動破壊について、統計的および断層力学的に評価する手法を開発し、地震規模の確率論的評価を行う。

平成18年度は国内外の大規模断層系の事例研究を行い、セグメント構造および地震断層の変位データの取得を引き続き行う。また、シミュレーション技術開発にあたって、断層の分布形状や初期応力場を複雑にし、より現実的なモデル計算を開始する。さらに、固有規模以下の地震の発生予測に関して統計解析および力学モデルの構築に着手する。

セグメント構造・セグメント間相互作用解明のための事例研究として、糸静線断層系中北部、パキスタン・中国の地震断層系、トルコ北アナトリア断層系の変位地形調査、トレンチ掘削調査を実施し、セグメント境界の構造と活動履歴、変位量分布の特徴を明らかにする。セグメント間の動的破壊シミュレーションの研究では、長期的な応力蓄積過程と地震間の応力再分配に基づく断層系沿いの初期応力場の不均質性を導入する。これに基づき、断層形状だけではなく初期応力依存性についても検討し、より現実的なシミュレーション技術を開発する。また、プレート収束境界浅部の断層構造について反射法地震探査を用いて3次元的に復元し、活褶曲形成のメカニズムや収斂速度等を明らかにする。その結果を用いて、地表活断層だけではなく、地質構造や構造発達史を考慮した広域地震発生ポテンシャル手法を検討する。

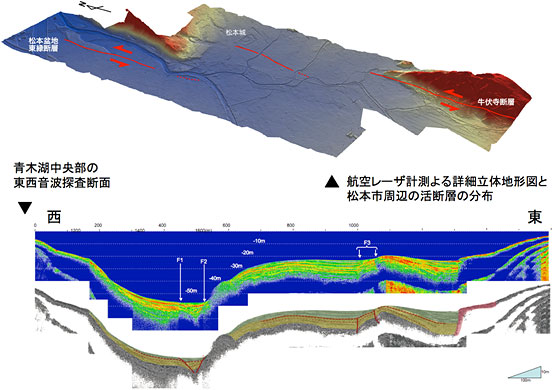

糸静線では、航空レーザ計測を行い詳細なデジタル標高データを作成し、牛伏寺断層の北方延長の低崖を松本市街地において検出した。これにより、従来定義されていた牛伏寺断層が松本盆地・松本盆地東縁断層帯まで延長されることを確認した(図1上)。また、木崎湖南岸においてジオスライサー調査(簡易地層抜き取り調査)を実施し、過去12,000年の扇状地砂礫層、河川性堆積物、埋没土壌層などを識別し、断層運動と低地埋積過程を詳細に検討した。その結果、約1,000年、4,000年、9,000年の3つの地震イベントを検出した。さらに、青木湖では、音波探査とピストンコアリングにより湖底内に並走する3条の断層崖と地震イベントに伴う湖成層の変形を明らかにした(図1下)。これらは単純な逆断層構造だけでは説明できず、横ずれ変位も伴った可能性があり、同断層帯北部の変形過程を再考する点で重要である。

国外の断層については、トルコ鉱物資源開発総局にて、共同研究成果のとりまとめを実施し、地震断層変位量に基づくセグメンテーション区分の再検討を実施した。さらに、カシミール地震断層のトレンチ調査を実施し、カシミール地震に先行する大地震の痕跡を検出した。全世界の地震断層について、地震断層全体と幾何学的に区分されたセグメントについてスケーリング則を検討し、長さ100キロメートル程度以上の地震断層での変位量の頭打ちの事実と、その仕組みを明らかにした。

動的破壊シミュレーションの研究では、鉛直で屈曲を持つ断層上での自発的な破壊伝播過程を差分法で計算し、破壊面積・すべり量の初期応力場依存性と屈曲角度と破壊進展との関係を明らかにした(図2)。また、連動性とすべり量のスケーリングに関して、走向、傾斜角、最大剪断方向の影響を検討した。

|

| 図1 (上)航空レーザ計測をもとに作成された松本市周辺の詳細地形図と推定断層位置(赤線)。(下)青木湖音波探査断面。 |

|

| 図2 断層屈曲角度と破壊伝播との関係(Kase & Day, 2006)。 |

広域地震テクトニクス・断層関連褶曲に関する研究では、養老・桑名断層の3次元化のための反射データの解析取得を実施した。また、断層関連褶曲に関係した地震性地殻変動の研究として、北海道北部にて完新世後期以降の地震性隆起の証拠を見いだした。さらに、関東地域の歴史地震の震源再検討、地震規模別分布等の見直しを行い、海溝型地震・関東直下地震の地震発生確率の算定を実施した。

以上のように、平成18年度計画は、ほぼ予定通り実施された。

活断層研究センター地震テクトニクス研究チームおよび活断層調査研究チームが実施。

有

アメリカ合衆国地質調査所(USGS)Ross S. Stein