課題番号:2102

九州大学

大・小規模アレイによる内陸地震発生域における不均質構造と歪・応力集中メカニズムに関する研究

内陸地震発生にいたる準備過程のうち個別の断層におけるローディング機構をモデル化する.本計画で対象とするのは日奈久断層地域,2004年新潟県中越地震震源域,2005年福岡県西方沖地震震源域である.そのためにまず必要なのは,a)速度などの媒質の物理定数の推定,b)上部および下部地殻の短波長不均質の分布特性,c)断層の固着状態推定である.特に,他地域の歪集中帯で見られるように特定の領域への歪集中が上部および下部地殻における弾性定数不均質では説明できないことから,弱面や非弾性的性質の存在を検出する必要がある.しかしながら,平均的な弾性波速度だけでは局所的な異常域の検出には至らない.そこで,a)〜c)を精度よく求めることが必要である.具体的な目的として以下の2つを挙げる.

地震計アレイおよび稠密臨時地震観測網による内陸地震発生域でのローディング機構モデル化およびそのための媒質パラメータ推定.

a)媒質の弾性定数の推定において従来のトモグラフィ分解能限界を超えて詳細な構造モデルを推定するには地殻内反射面,散乱体構造から得られる媒質内境界条件をアプリオリに設定する必要がある.また,これらの反射面,散乱体構造は媒質の非弾性的性質を生み出す要因となりうる.非弾性的性質のモデル化の必要性からb)を正確に把握する.そのための地震観測網整備,地震計アレイ観測研究の推進を行い,構造モデル構築することで,歪・応力蓄積過程の解明を目指す.

GPS繰り返し観測による日奈久断層固着状態の検出.

c)の固着状態推定には従来行われ来た測線でのGPS繰り返し観測が重要である.現在,日奈久断層においては微小地震発生域とそうでない地域が存在する.地震調査推進本部による日奈久断層の評価においては想定地震発生域が最大30キロメートル程度に及ぶがその断層上でも地震活動度に大きな差異が見られる.地震活動度が地震断層上のアスペリティや定常すべり域と関連がある可能性は他領域でも報告されているところである.今年度までの観測で断層を境に変位速度が異なることが見いだされた.精度を上げるためにGPS繰り返し観測をすることが断層の状態を知る上で重要である.

これらの目標に対して,18年度は1)速度,減衰,反射面の存在の同定など基本的なパラメータ推定のために臨時地震観測網による観測を行う。(日奈久,中越,福岡)2)固着状態の検出のために従来の測線でGPSくりかえし観測点を設置する。(日奈久)3)17年度以前に得られたデータの詳細な解析,検討を行う。(日奈久,中越,福岡)

本年度は日奈久,中越,福岡における臨時観測を継続して実施し,データを蓄積している.

さらに,跡津川における合同観測にも参加し,保守等を行ってきた.本年度の研究成果としては,

清水洋・松島健・植平賢司・松尾のり道・渡邉篤志・内田和也・松本聡

有り(敬称略)

|

| 図1 2003年探査実験の測線データを用いた散乱体分布推定.図は深さ17.5キロメートルの水平断面を示し,赤い部分が散乱の強い場所.点は測点,赤丸が発破点を示す. |

|

| 図2.GNKIにおける座標の推移とNakao et al.(2005)でのlogarithmic decay model. |

|

| 図3 警固断層にすべりが発生した場合のGPS変位.上)浅い部分が変位した場合.下)北半分の深部のみが動いた場合 |

|

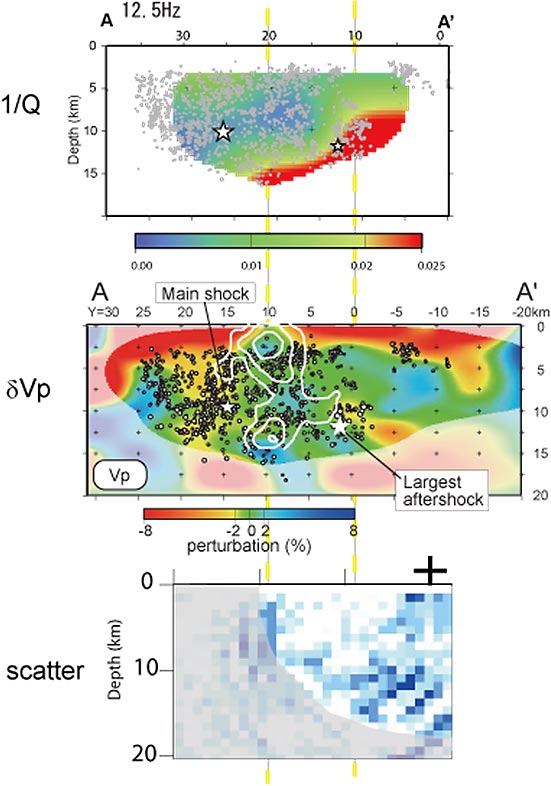

| 図4.福岡県西方沖地震断層沿いの1/Q構造(12.5Hz(ヘルツ)),速度構造,散乱体分布.図中の星は本震,最大余震位置を示す. |