(2)研究課題(または観測項目)名

スロー・スリップ・イベントのマッピング

(4)その他関連する建議の項目

- 1.(2)ア.プレート境界域における歪・応力集中機構

(5)本課題の平成16年度からの5ヵ年の到達目標と、それに対する平成18年度実施計画の位置付け

何処で準備過程が生じ、動的破壊に至って地震の種になり、どのようなプロセスで本格的な地震になるかは、プレート境界面の摩擦強度の不均質分布によって決まる。強い地震動を放出するアスペリティと、地震のときに逆にバリヤーになるスロー・スリップ?イベントのすべり域を、高分解能でマッピングすることが、予知の不可欠の境界条件であろう。プレート境界域における地震予知のための観測のひとつの手法は,スロースリップに起因するすべての現象を高精度で捉えることである.

問題は2点である。1点は、スロー・スリップ・イベントの検知能力を高めること、もう1点は、検出されたスロー・スリップ・イベントのインバージョンによる断層面解の空間的分解能を高めることである。そのために必要なのは、(1)ノイズレベルを下げることと、(2)GPSの水平動と上下動、傾斜計記録、伸縮計記録など、多種のデータを併用することである。解の分解能を上げるための要点は、resolution kernelの深さ分布が異なる異種の観測量を用いること、その観測量一つ一つの精度accuracyを上げることの2正面作戦が重要である。観測の高精度化は本計画で対象とする過半数の点で達成されているので、併行して、今後はこれらのデータの解析処理に重きが置かれるが、データ量が飛躍的に増加する(従来の1分値から1秒値へなど)ので、効率よくシグナルを抽出するように、ソフト開発やネットワークの利用などを図るとともに、リアルタイム化や自動化を進める必要がある。データの蓄積に伴う処理経験をソフト開発過程にフィードバックする必要もある。

国土地理院のGPSデータや防災科学技術研究所のHi-netの傾斜計記録とともに、京都大学として展開している地殻変動観測点のデータの統合処理を実施して時間・空間的なシグナル抽出を即時的に実施するシステムの構築を目標とする。

(6)平成18年度実施計画の概要

平成18年度には、既存観測点の高分解能化として高精度記録収集システム、気圧・温度の高精度観測システムの導入は京都大学防災研究所の地殻活動総合観測線のうち南海地震関連などで高精度化を図っておきたい点のみに留める(宿毛など)。そして、これら記録のデータベースを構築し、潮汐除去などの自動化を図る。また準リアルタイムで収録される国土地理院のGPS記録、防災科学技術研究所の高感度地震観測網(Hi-net)の1部の観測点の傾斜計記録の即時処理、統合処理も引き続き進める。

(7)平成18年度成果の概要

- 1)高精度地殻変動連続記録システム整備と記録解析

高精度記録収集システムは現在天ヶ瀬,逢坂山,阿武山,宿毛,由良に設置稼動中である.(このうち本年度開始は宿毛,由良 以上は南海地震対策 および阿武山)気圧,温度の高精度観測は今年度各4点で開始した.上記(6)の計画は予算の用途との関係を重視し,観測・データ処理の整備計画を重点として記述したが,ここでは解析結果のいくつかを述べる.宿毛では測候所データも利用して過去までさかのぼり 観測歪に対する温度(坑内および外気)の影響をベイズモデルを適用して解析した.この研究は豊後水道スロースリップの連続観測データからの確認,さらに過去のスロースリップの存否を調べるための意義が大きい.(宿毛の気象変化による擾乱は気温による年周変化が中心となるので,本年度開始の高精度坑道内観測の結果が直接反映するのは来年度以降となる.)

以上は南海地震対策 および阿武山)気圧,温度の高精度観測は今年度各4点で開始した.上記(6)の計画は予算の用途との関係を重視し,観測・データ処理の整備計画を重点として記述したが,ここでは解析結果のいくつかを述べる.宿毛では測候所データも利用して過去までさかのぼり 観測歪に対する温度(坑内および外気)の影響をベイズモデルを適用して解析した.この研究は豊後水道スロースリップの連続観測データからの確認,さらに過去のスロースリップの存否を調べるための意義が大きい.(宿毛の気象変化による擾乱は気温による年周変化が中心となるので,本年度開始の高精度坑道内観測の結果が直接反映するのは来年度以降となる.)

- 2)地殻変動連続記録評価

潮汐解析の結果や高サンプリングデータで,現在稼動中の全観測点のデータの質の統一評価を行い,入力フィルターやアンプ回路・電線などのハード整備を要する観測点と,立地条件に起因する高ノイズ点との区分けを行うデータを収集して,今後の整備計画の基礎となる具体的データを整えている.データ取り込み機器としては高精度化を実現しているが,数多い観測所の現場の状況としてはまだ問題点があり,それらを整理する作業をシステマティックに取り組み始めた.

- 3)GPS記録解析

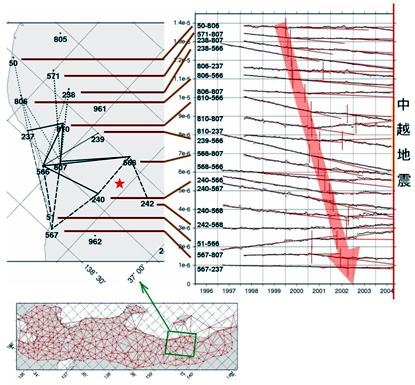

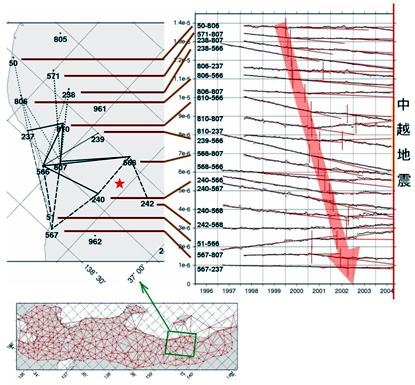

地理院のGPS記録を使用して過去10年前後の新潟神戸歪集中帯における歪速度の変化点の分布を調べた.前年度までに近畿北部でpure shear状の変化が起きた地域を検出していたが,これがこの地域の発震機構を考えるとseismicityの静穏化に対応することが判明した.さらに同様の研究を新潟まで対象域を広げた結果,新潟平野において中越地震発生の4〜2年前に,歪速度が不連続に変化する地域があり,かつその地域が震源地域に向かって移動していたことがわかった.(図1)

|

図1.中越地震前の,GPS辺長変化から求めた歪速度変化点の時空間分布 |

- 4)海岸沿井戸水位測定

最後に18年度計画として特に明記しなかったが,17年度に掘削された高知県黒潮町佐賀の2本のボーリングにおいて本年度に継続した観測で,塩水と淡水の境界面の変動を測定した結果から大きな成果があがったので報告する。海岸から120メートルの地点での境界面は、海洋潮汐の約1/3程度になることがわかった。このことは、地震前の僅かな隆起を捉えるのは、検潮よりも塩水と淡水の境界面の変化を観測することが有効なことを示している。

この一連の研究で重要な成果はふたつある。ひとつは地下水調査を通して昭和南海地震の前にスロースリップがあったことを間接的に確認したことである。ふたつ目は安政南海地震の前にも地下水の変化があったことを複数の地点で確認したことにより、スロースリップの再現性を確認したことである。

- 5)2004年紀伊半島沖地震に関する研究

2004年紀伊半島沖地震について,深さに敏感なsP波を用いてスラブ内地震であることを明確にした。これは、スロー・スリップ・イベントではないが、マッピングの外堀の1つを埋めたと言える。

(8)平成18年度の成果に関連の深いもので、平成18年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 森井 亙・市川信夫・大谷文夫・清水輝夫:地殻変動連続観測に適したデータロガーの開発,測地学会誌,52.131-139.

- 森井 亙・尾上謙介・中村佳重郎・大谷文夫・細 善信・和田安男:1995年兵庫県南部地震に先行した広域地殻歪について,京都大学防災研究所年報49B,245-252.

- 寺石眞弘・大谷文夫・園田保美・大志万直人:日向灘地殻活動総合観測線における地殻変動連続観測,京都大学防災研究所年報49B,253-262.

- 竹内文朗・大谷文夫・森井 亙・尾上謙介・細 善信・和田安男・園田保美:北陸観測所トンネルの伸縮計設置,京都大学防災研究所年報49B,230-243.

- 京都大学防災研究所地震予知研究センター(大谷文夫):近畿北部の地殻活動 −GPSデータでみる近畿北部のひずみ速度変化−,地震予知連絡会会報 76,532-534

- Bai, B., Kawasaki, I., Zhang, T. and Ishikawa, Y., An improved double-difference earthquake location algorithm using sP Phases: application to the foreshock and aftershock sequences of the 2004 earthquake offshore of the kii peninsula, Japan (Mw7.5), Earth Planets Space,58,823-830,2006.

- 小巻あずみ・川崎一朗・森井亙・小久保一哉・大久保慎人・坪川恒也・今西祐一、伸縮計記録を用いたスリヒター・モード検出の試み、月刊地球、28,623-631,2006.

(9)実施機関の参加者氏名または部署等名

川崎一朗、大谷文夫、森井 亙、尾上謙介、寺石眞弘、中村佳重郎、梅田康弘、竹内文朗・細 善信、園田保美、細 善信、近藤和男、辰巳賢一

他機関との共同研究の有無

あり

- 高知大学理学部 木村昌三

- 高知女子大学 大村 誠

- 神戸学院大学 大塚成昭