課題番号:1806

京都大学防災研究所

断層面上の不均一な応力・強度分布の解明

このプロジェクトの主な目的は地震の断層面の複雑さを調査することである。大地震の前の地震活動と地殻の歪みを研究し、また大地震のすべり分布の複雑さを解析することによってこれを行う。

断層面上の不均一な応力・強度分布と関係する断層構造を解明することにより、強震のシミュレーションのために必要な入力情報を得る。特に、大地震発生前にアスペリティの位置や大きさを推定することを試みる。

微小地震の詳細な時間的空間的パターンと地殻構造および地殻変動の分布を分析する。将来の大地震の破壊パターンの予知へ繋げる。地震活動(b値、clustering)とアスペリティ分布の関係を研究する。2000年鳥取県西部地震では、アスペリティと群発地震活動の関係が見られたため、合同余震観測等で得られたデータの解析を行う。山崎断層においては、高サンプリングの地震観測を行い、極微小地震活動を検知して、より精細な地震活動の把握を試みる。山崎断層およびその周辺において地殻変動連続観測および地下水観測を行い、歪ステップなど、周辺の地震によるコサイスミックな変動を解析して、断層の変形特性とその不均質性の解明を試みる。地下水観測を行う既存ボアホールにおいては、ハイドロフォンによる観測も行い極微小地震活動を捉える。このほかの地震についても地震活動、地殻変動を解析し、断層の不均質性を調べる。

再決定による震源の精密化とb値の空間分布のマッピングを行い、地震活動の不均質性から断層面上の不均質な応力、強度分布を推定する。また、地震のclustersを特定する作業を続ける。

すでにある深さ350メートルのボアホールを使って、孔内温度と水位を連続的に測定する(Pt4チャンネル)。また、ハイドロホン(2チャンネル)を入れて断層からAEが出ているかどうかを調べる。

最近起きた大規模・中規模地震について(例えば2000年鳥取県東部地震)、地震活動(b-値およびclustering)とアスペリティの関係を調べる。

山崎断層における極微小地震の観測が強化された。また、ひずみ観測と地質解析は継続して行われている。これらの情報を総合的に利用することによって、断層の不均質に関する理解が深まっている。また、2002年鳥取県東部地震の前震のクラスタリングについての研究を行っている。

James Mori、渋谷拓郎、渡辺 邦彦、柳谷 俊、竹内 文朗、宮澤 理稔

無

|

| 図1.新観測点のデータによる山崎断層付近の震源再決定 |

|

| 図2.過去30年間の安富の伸縮計データ |

|

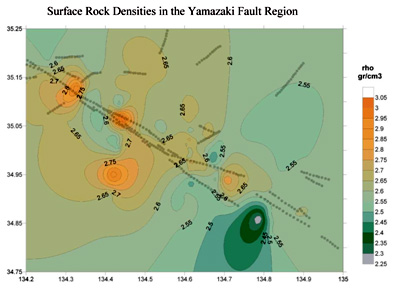

| 図3.岩石密度の場所平均値。山崎断層系の断層を点線で記した。値の高いのは、断層線に沿ったものが目立つが、134,4度、34,95度は断層と離れている。 |

|

| 図4.2002年鳥取県東部地震(マグニチュード5.5)の前震の波形の相関性を分析して得た正確な震源分布。前震は約300メートルの線上にあることがわかる。 |