課題番号:1418

東京大学地震研究所

海底諸観測技術開発と高度化

長期地震観測、海底圧力観測、海底傾斜観測、GPS/音響測位を一段と高精度化するための要素技術の検討をすすめるほか、海底地震計を基本に多項目センサーを追加することによって観測の複合化をすすめる。特に、加速度計を併設することによってダイナミックレンジを拡大した海底地震観測を実用化する。また、光干渉計技術開発については海底での使用を想定した省電力半導体レーザー光源を用いて、孔井設置型傾斜計の試験観測を継続するとともに、小型の絶対波長安定化光源を完成させる。

|

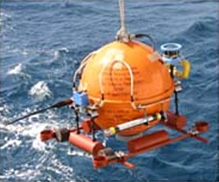

図1 実用化して茨城沖に設置した5台の海底強震・高感度地震計 |

|

図2 海底強震・高感度地震計のセンサー部 |

|

図3 茨城沖に設置した試作2号機 |

|

図4 スマトラ沖地震余震域から回収した試作1号機 |

|

図1 半導体レーザー光源のときの傾斜観測データ |

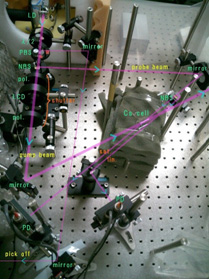

半導体レーザーは温度安定化のみでは![]() 程度の波長安定度までしか得られない。高精度観測をめざすために、半導体レーザーの絶対波長をセシウムの吸収スペクトルを基準に安定化する実験を昨年度実施し、今年度はさらなる安定度の向上と全体のシステムの簡素化を実施した。図2はシステムの写真であり、左上が半導体レーザー、中央やや右にセシウムセルが位置している。実験上は約50センチメートル四方の大きさとなっているが、小型の光学部品を用いれば約半分のサイズに小型化可能である。図3に測定された波長安定度を示す。目標の

程度の波長安定度までしか得られない。高精度観測をめざすために、半導体レーザーの絶対波長をセシウムの吸収スペクトルを基準に安定化する実験を昨年度実施し、今年度はさらなる安定度の向上と全体のシステムの簡素化を実施した。図2はシステムの写真であり、左上が半導体レーザー、中央やや右にセシウムセルが位置している。実験上は約50センチメートル四方の大きさとなっているが、小型の光学部品を用いれば約半分のサイズに小型化可能である。図3に測定された波長安定度を示す。目標の![]() の安定度は達成され、実際の観測の時間スケール(周期10秒以上)では

の安定度は達成され、実際の観測の時間スケール(周期10秒以上)では![]() 〜

〜![]() の安定度に達している。

の安定度に達している。

このように半導体レーザー光源を用いた陸上長期観測で特に問題は認められず、また高精度波長安定化光源の開発がほぼ終了した。すでに開発しているDSPによる信号処理システムと併せて、光干渉計を用いた海底ボアホール傾斜観測システムのうち、海底設置部分の開発項目はほぼ目処が立ったといえる。

|

図2 セシウムを基準とした絶対波長安定化システム |

|

| 図3 測定された波長安定度 |

金沢敏彦、篠原雅尚、塩原肇、望月公廣、山田知朗、酒井慎一

他機関との共同研究の有無

無

新谷昌人、高森昭光

他機関との共同研究の有無

無