(2)研究課題名

海底地殻変動観測システムの高度化

(4)その他関連する建議の項目

- 1.(2)ア.プレート境界域における歪・応力集中機構

(5)本課題の平成16年度からの5ヵ年の到達目標と、それに対する平成18年度実施計画の位置付け

平成16年度からの5ヶ年の到達目標:日本海溝周辺海域においてプレート境界におけるすべり・固着状況を解明するのに役立つ海底地殻変動観測を実現することを目的とする.海底の水平変動を検出するために,水中音響測距ならびに長基線GPSキネマティックス解析の技術革新をすすめ,海溝陸側で2センチメートル,海側で3センチメートル程度の繰り返し観測の再現性を達成することを具体的な技術開発の目標とする.一方,相対的な上下変動については,海底における長期圧力変動観測の技術革新を計り,1センチメートルの検出分解能を達成することを目標とする.さらに,海底における傾斜変動の観測に関する試験観測を行い,こうした観測を実現する上での問題点であった長期安定性に関して,現状技術の評価とその対策方法を明らかにする.

18年度実施計画の位置付け:平成18年度計画では、曳航ブイを用いたGPS音響結合方式の海底精密測位において目標とする繰り返し測位精度の達成に向けて,海溝の陸側と海側において,繰り返し測位観測を進めるとともに,観測データ解析の高度化に取り組む.また,海底圧力観測の長期安定性の向上に取り組むとともに,海底傾斜観測に向けた基礎的な研究を行う.

(6)平成18年度実施計画の概要

曳航ブイを用いたGPS音響結合方式の精密海底測位の繰り返し観測を進める.宮城県沖の日本海溝の両側,および福島県沖の海溝陸側を重点に繰り返し観測を進めるとともに,KGPS解析の更なる高度化を試みる.

岩手県沖に設置した海底圧力計を回収し、海底圧力計センサー部の腐蝕対策および圧力値の長期ドリフトを低減させる対策の効果を検証するとともに,長期ドリフトを推定し,その影響を低減する研究も進める.傾斜計測装置については、孔内における試験観測等の基礎研究を進める。

(7)平成18年度成果の概要

- GPS音響結合方式の海底精密測位観測による水平変位の検出

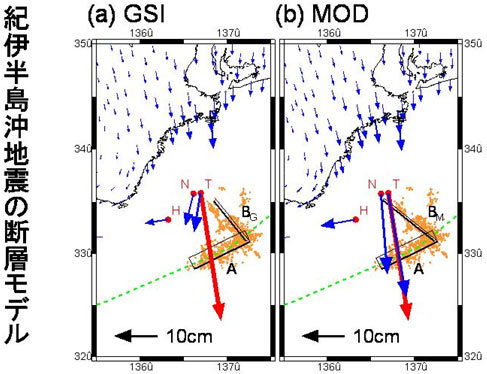

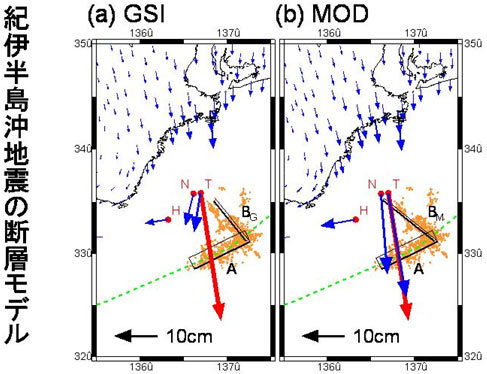

熊野灘における測位観測を行い、2004年9月の紀伊半島南東沖地震に伴う約30センチメートルの海底地殻変動を確認した.図1に示すように,陸上と海底における観測結果を合わせて解析すると,北西に伸びる断層の位置が余震分布とよい一致を示すことが確認された.

海上保安庁および名古屋大学との共同研究で,海洋研究開発機構の無人探査機ハイパードルフィンを用いて,それぞれの機関が熊野灘に設置している海底局の設置状況の目視観察を行った.上記の紀伊半島沖地震の後でも,海底局は何事もなかったように安定していることが確認された.

|

| 図1.(a)東北大の観測結果(赤矢印)と,国土地理院のGEONETの観測から推定された断層の位置と海底地殻変動(青矢印).(b)海陸の観測結果を合わせた解析から推定された断層位置と海底地殻変動. |

- 海底圧力アレイ観測による相対的な上下変動の検出

海底の上下変動の検出を目指す圧力観測にとって,海洋変動の潮汐成分および非潮汐成分の解析は極めて重要である.そこで海面高観測用衛星の軌道交点のうち三陸沖の2点の真下で長期間の海底圧力観測を行い,潮汐成分と非潮汐成分に分けて調べた.5つの潮汐成分の和は,モデルと観測が1.3センチメートルで一致した.非潮汐成分は,海面高から経験的に推定した結果とは合わないので,風圧に基づくECCOモデルと水圧に基づく九州大学モデルとの比較を行った.後者のモデルの方が比較的よく合うが,両者の結合モデルが必要であり,特に周期30日以下の短周期成分についてその傾向が強いことが分かった.

(8)平成18年度の成果に関連の深いもので、平成18年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Fujimoto, H., Ocean bottom crustal movement observation using GPS/Acoustic system by universities in Japan, J. Geod. Soc. Japan, 52 (4), 2006. (in press)

- 藤本博己,海底地殻変動観測の進捗状況と課題,水路新技術講演集(日本水路協会),6-12,2006.

- 舟越実,長田幸仁,三浦哲,西野実,桑野亜佐子,日野亮太,藤本博己,小型曳航ブイを用いたGPS音響結合方式の海底精密測位観測システムによる宮城県沖観測の開始,測地学会誌,52(2),115-130,2006.

- 上嶋正人,石原丈実,小泉金一郎,島伸和,押田淳,藤本博己,金沢敏彦,瀬戸内海播磨灘での海底重力測定(英文要旨付き),海洋調査技術,18,17-27,2006.

- Kido, M., Fujimoto, H., Miura, S., Osada, Y., Tsuka, K., and Tabei, T., Seafloor displacement at Kumano-nada caused by the 2004 off Kii Peninsula earthquake, detected through repeated GPS/Acoustic surveys, Earth Planet. Space, 58 (7), 911-915, 2006.

- Matsumoto, K., Sato, T., Fujimoto, H., Tamura, Y., Nishino, M., Hino, R., Higashi, T., and Kanazawa, T., Ocean bottom pressure observation off Sanriku and comparison with ocean tide models, altimetry, and barotropic signals from ocean models, Geophys. Res. Lett., 33, L16602, doi:10.1029/2006GL026706, 2006.

- Osada, Y., Fujimoto, H., Kanazawa, T., Nakao, S., Sakai, S., Miura, S., Hildebrand, J. A., and Chadwell, C. D., Development of a GPS/Acoustic seafloor positioning system for 6000 m water depth and its trial experiments at sea, J. Geod. Soc. Japan, 52 (3), 171-182, 2006.

- 東北大学大学院理学研究科,ブイ方式を用いたGPS/音響測距結合方式による海底地殻変動観測の精度向上のための技術開発,「東南海・南海地震等海溝型地震に関する調査研究」平成17年度成果報告集,文部科学省研究開発局,2006.

(9)実施機関の参加者氏名または部署等名

藤本博己・日野亮太・三浦哲・西野実・木戸元之・長田幸仁・水上知子・対馬弘晃

他機関との共同研究の有無

有

東京大学地震研究所(2名)と共同で研究を進めた。また、海上保安庁海洋情報部(1名)、国土地理院(1名)、および海洋研究開発機構(2名)と研究協力を進めた。