課題番号:1203

東北大学大学院理学研究科

相似地震(小繰り返し地震)の発生

ゆらぎをもたらす原因の解明

釜石沖に見られるような小さな繰り返し地震のデータとGPSデータや海底地殻変動データを用いて、再来間隔のゆらぎが、そのまわりの準静的すべりの時間変化によるか否かを検証することを5ヶ年の到達目標とする。また、アスペリティの連動破壊が生じる条件の解明も行う。

この実現のためには、小繰り返し地震のすべり量の推定値の信頼度が高いことが必要であるため、平成18年度も昨年度に引き続き、準静的すべりの推定の高度化を行う。特に大地震のアスペリティ近傍の小繰り返し地震の震源域については、大地震時に同時に破壊されていたり、余効すべりが大きすぎるために波形の相似性が悪くなっていたりする可能性がシミュレーションから示されているため、このような観点から、小繰り返し地震の卓越周波数や波形の相似性の時空間変化を調べる。

また、数値シミュレーションにより、アスペリティの連動破壊のパターンの時間変化の特徴についても検討を行い、小繰り返し地震の活動に基づく準静的すべりの推定の信頼性と限界についての理解を深める。

一方、小繰り返し地震活動のゆらぎについては、釜石沖のマグニチュード4.8![]() 0.1の地震群が最も調べやすいため、その周辺の微小地震活動と本震のアスペリティの位置関係を明らかにし、活動の揺らぎと周囲の微小地震活動との関係について明らかにする。

0.1の地震群が最も調べやすいため、その周辺の微小地震活動と本震のアスペリティの位置関係を明らかにし、活動の揺らぎと周囲の微小地震活動との関係について明らかにする。

大地震の余効すべりを小繰り返し地震によって推定した結果は、GPSによる推定結果に比べて過小評価することが多い。この過小評価の原因について、昨年度に引き続きさらに詳細に調べた。

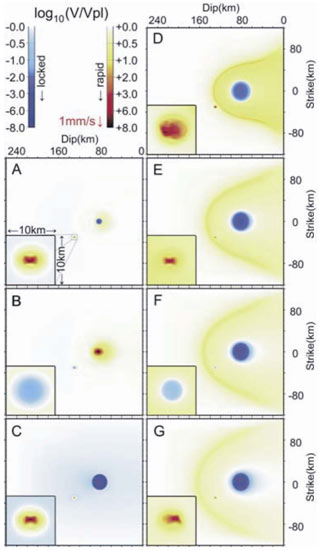

大きなアスペリティと小さなアスペリティの両方が存在する場合の、様々な時点におけるすべり速度分布を図1に示す。赤い部分は地震性すべりに相当する高速すべりを表す。この図のAとCは大アスペリティでの地震による余効すべりの影響を受けていない時期における小アスペリティでの地震を表す。この時期の小アスペリティでの高速すべりの分布(各図の左下の拡大図中の赤い領域)を見ると、AとCではほぼ同じすべり速度分布を示している事がわかる。一方、大アスペリティでの地震の余効すべりの通過に伴って地震発生が強制された時期(D、E、G)のすべり速度分布を見ると、時期によって高速すべりの分布が異なる事がわかる。これは、余効すべりの通過という周囲の擾乱の影響で、小アスペリティでは地震発生前のすべり欠損の分布や、地震発生直前の前駆すべりの分布が地震毎に異なるために、地震時すべりの分布が毎回異なってしまう事に起因していると考えられる。

つまり、大地震の余効すべりの中で小さなアスペリティで発生する地震は昨年度示したようにスロースリップイベントになりやすいだけでなく、たとえ地震性すべりを生じたとしても地震性すべりの分布が地震毎に異なるために高周波側で波形の相関が悪くなる事が期待され、これが余効すべり中での小繰り返し地震の同定率が低下している原因となっている可能性がある。

そこで、小繰り返し地震の同定の基準を下げて、実際のマグニチュード3以上の地震について波形のコヒーレンス解析を行ったところ、5Hz(ヘルツ)程度以上の高周波になると、発生時間間隔が1年程度以下の領域で、時間間隔が短くなるほど、また高周波になるほど波形のコヒーレンスが著しく低下することが確かめられた。このことは数値シミュレーションで得られた結果と整合しており、余効すべり中の小繰り返し地震の同定には注意が要する事を意味する。今後、さらに解析を進め、より適切な小繰り返し地震の同定基準を探し出し、小繰り返し地震による余効すべりの推定精度を向上させる予定である。

なお、上記のシミュレーションも観測データ解析も、小アスペリティがプレート境界のやや深い側に位置する場合の結果を示している。浅部に小アスペリティが位置している場合についてシミュレーションしてみた結果、予備的な結果ではあるが、スローイベントではなく、むしろ普段より高速すべりになりやすい結果が得られた。すべり速度状態依存摩擦構成則では、普段スローイベントを起こすような領域でも、大きな応力擾乱が外部から与えられると地震性すべりを生じる場合があることが期待されており、上記の結果は、このような現象を示している可能性がある。つまり、大地震の余効すべり中での小アスペリティのすべり速度については、有効法線応力が大きいと強度回復時間が十分では無い影響のほうが強くなって低速になり、有効法線応力が小さいと応力擾乱の影響のほうが強くなって高速のすべりとなっているようである。なぜ有効法線応力に依存するのかはまだ明確にはなっていないが,一つの可能性として,有効法線応力が下がるとアスペリティの周囲の速度強化域の安定性が下がるためとも考えられる.地震性すべりの速度が普段より大きくなる場合も,小繰り返し地震の同定に悪い影響を及ぼすため、今後,さらに検討を進める予定である。

|

| 図1.大アスペリティと小アスペリティが共存する系における、様々な時点でのすべり速度分布。それぞれの図の左下に、小アスペリティ付近の拡大図を示す。赤い部分は高速すべり、青い部分は固着を示す。 |

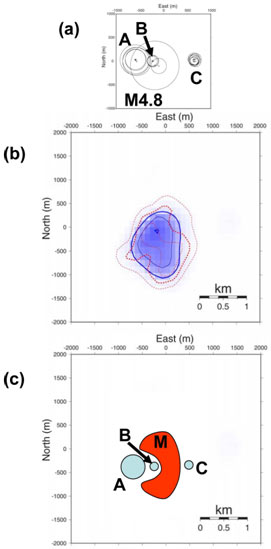

釜石沖ではマグニチュード4.8![]() 0.1の地震の震源近傍で一回り小さな地震も多数発生している。この地震群をDouble Difference法(Waldhauser and Ellsworth,2000)を用いて高精度で相対震源決定を行い、また、Multi Window Spectrum Ratio法(Imanishi and Ellsworth,2006)を用いてコーナー周波数を求め、円形断層を仮定してそのサイズを推定した。得られた震源断層の分布を図2aに示す。マグニチュード4.8の本震の中や近傍に一回り小さな地震が繰り返し発生していることがわかる。広帯域地震観測から得られたマグニチュード4.8のすべり量分布(図2b)と比較し、マグニチュード4.8の地震周辺について考えうるアスペリティ分布を図2cに模式的に示す。A〜Cはそれぞれ小クラスターに対応する小アスペリティであり、マグニチュード4.8の地震のときは、これらとマグニチュードで示したアスペリティがすべて同時に壊れると考えられる。

0.1の地震の震源近傍で一回り小さな地震も多数発生している。この地震群をDouble Difference法(Waldhauser and Ellsworth,2000)を用いて高精度で相対震源決定を行い、また、Multi Window Spectrum Ratio法(Imanishi and Ellsworth,2006)を用いてコーナー周波数を求め、円形断層を仮定してそのサイズを推定した。得られた震源断層の分布を図2aに示す。マグニチュード4.8の本震の中や近傍に一回り小さな地震が繰り返し発生していることがわかる。広帯域地震観測から得られたマグニチュード4.8のすべり量分布(図2b)と比較し、マグニチュード4.8の地震周辺について考えうるアスペリティ分布を図2cに模式的に示す。A〜Cはそれぞれ小クラスターに対応する小アスペリティであり、マグニチュード4.8の地震のときは、これらとマグニチュードで示したアスペリティがすべて同時に壊れると考えられる。

|

| 図2.釜石沖のアスペリティ。(a)マグニチュード4.8 |

|

| 図3.地震モーメントと応力降下量の関係。マグニチュード4.8の地震とクラスターA、B、Cの地震について、過去の他の研究結果とあわせて示す。破線はNadeau & Johnson(1998)の関係を表す。 |

1978年宮城県沖地震(マグニチュード7.4)のすべり量分布(柳沼、2006;課題番号1204の報告を参照)と小繰り返し地震の震央分布との比較を図4に示す。小繰り返し地震は宮城県沖地震の震源域の中にも位置しているが、詳細に見ると、すべり量の大きかったところには位置していないことがわかる。このことは、1978年の地震のすべり量分布の推定の正しさを示すと共に、小繰り返し地震の活動をモニターする事によって、1978年に破壊した個々のアスペリティへの応力集中の度合いを推定できる可能性を示唆している。

|

| 図4.1978年宮城県沖地震のすべり量分布(コンター;柳沼、2006)と小繰り返し地震の震央分布(水色丸)。 |

長谷川昭・藤本博己・海野徳仁・三浦哲・松澤暢・日野亮太・岡田知己・内田直希・有吉慶介・他

有