課題番号:1202

東北大学大学院理学研究科

内陸地震の発生過程の解明

歪速度集中域でかつ内陸地震発生域でもある、東北日本脊梁近傍の千屋断層から宮城県にかけての領域における内陸地震の発生過程を解明することを5カ年の目的とする。最終的には、内陸の応力場の生成原因をGPSと地殻応力データをもとに解明し、地殻内流体の分布と挙動および断層周辺における応力集中の状況とあわせ、内陸地震発生のモデル化とその検証を行う。平成18年度は、広域MT(マグネトテルリック)観測や収集したコア試料の測定を行う。また、2004年10月に発生した新潟県中越地震震源域周辺の異方性構造を詳細に推定し、速度構造とあわせて解釈し、震源域周辺の不均質構造を解明する。また、新潟-神戸歪集中帯の深部構造を解明する。

17年度観測の栗駒山付近の低周波地震発生域付近を通り、秋田県湯沢市と岩手県藤沢町を結ぶ測線での広帯域MT(マグネトテルリック)法観測データを解析し、2次元インバージョン解析により比抵抗分布を得た。図1には前年度までに実施された鳴子付近、焼石岳付近を通る測線での比抵抗分布とあわせて示した。図1からわかるように、地殻深部の低周波地震の発生域は地殻中・深部の顕著な低比抵抗域の縁辺部にあることが、3測線共通に見られる。地震波速度異常分布からは、低周波地震発生域が低速度と高速度の境界域にあり、地殻流体の存在と動きがこの地震の発生に関係していることが指摘されている(Nakajima et al.,2001など)。比抵抗分布はその考えを支持している。火山フロントの前弧側の上部地殻に顕著な低比抵抗域があることも共通した特徴である。脊梁山地下の地殻深部低比抵抗域から、地殻流体の供給路と見られる低比抵抗帯が前弧の低比抵抗域へと続いている。これらの顕著な低比抵抗域の比抵抗値は、10Ω・m(オームメートル)以下であり、マグマやメルトよりは地殻水である可能性が高い。脊梁山地付近にある歪速度の高速域(Miura et al.,2004)が、地殻中深部の低比抵抗分布域と一致していることも3本の測線に共通している。この特徴は糸魚川-静岡構造線付近地殻構造について、Ogawa and Honkura(2004)が指摘していること一致している。

|

| 図1.火山フロント付近の低周波地震発生域付近をとおる3測線での比抵抗分布。黒丸は測線近傍の微小地震震源で低周波地震を破線で囲んだ。Fは火山フロントを表す。 |

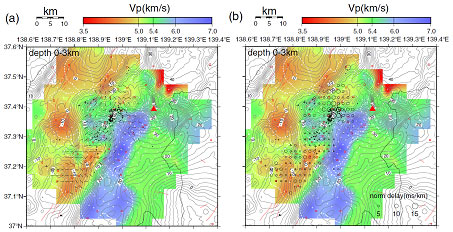

新潟中越地震後に展開した臨時地震観測点37点のデータを用いて、S波スプリッティング解析を行った。その結果、異方性の方向(速いS波の振動方向)および強さ(速いS波と遅いS波の時間差)は地域によって異なることが明らかになった。図2は深さ0〜3キロメートルにおける異方性の空間変化をOkada et al.(2006)の速度構造に重ねて示したものである。図2aをみると、異方性の方向は本震震央付近では断層の走向に平行、その北東と南西ではほぼ東西であることがわかる。東西方向の速いS波の振動方向は、応力点そるインバージョンから推定された最大主圧縮軸とほぼ平行である。一方、異方性の強さは、本震震央付近では相対的に小さいという特徴がある(図2b)。

|

| 図2.新潟中越地震震源域付近の異方性構造.深さ0〜3キロメートルにおける(a)速いS波の振動方向(黒線)と(b)速いS波と遅いS波の時間差(丸の大きさ)の空間変化.背景のカラースケールはOkada et al.(2006)による深さ1.5キロメートルでのP波速度構造,コンターは重力異常である. |

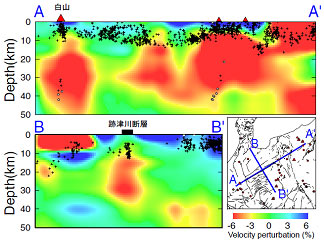

総合集中観測で得られているP波・S波の到着時刻データを用い、跡津川断層周辺の地震波速度構造を推定した結果、断層の走向に沿って速度構造が大きく変化していることが明らかになった。断層東端の立山付近や西端の白山付近の火山域では極めて低速度となっており、地震発生層の下限も浅い。その両火山域に挟まれた断層帯では、大局的には東部〜中央部が低速度、西部が高速度となっている。断層中央部〜東部の地表付近から深さ7キロメートル付近まで地震活動が低調な領域では、地震発生層以深に非常に顕著な低速度域がみられる(図3:A-A’)。そこでは、地震発生域でも地震波速度が周囲に比べ相対的に低速度になっているようにみえるが、絶対速度はP波で6.0km/s(キロメートルパーセカンド)程度であり、決して低速度とはなっていない。断層に直交する鉛直断面図(図3:B-B’)では、跡津川断層直下の地震発生層以深にのみ顕著な低速度域がみられる。跡津川断層の中心には火山活動はないため、このような深部低速度域は、当初の仮説に掲げた「活断層深部延長に存在する弱帯」の実在を強く示唆している。

|

| 図3.跡津川断層周辺のS波速度構造の鉛直断面。A-A’は断層に平行、B-B’は断層に直交する測線である。黒い |

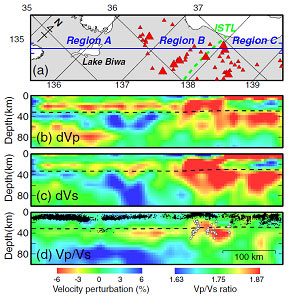

基盤地震観測網で得られた到着時刻データを用い、新潟-神戸歪集中帯の深部構造の解明を目的に、三次元地震波速度構造を推定した。得られた速度構造(図4)に基づき、新潟-神戸歪集中帯を領域A、B、Cに分類した。領域Aはその直下にフィリピン海プレートが沈み込み、下部地殻に顕著な低速度域が存在する。一方、領域Bは火山地域であり、下部地殻に加えて、最上部マントルにも低速度域が認められる。新潟-神戸歪集中帯の東端に相当する領域Cは、最上部マントルと上部地殻に低速度域が存在する。領域BとCの境界は、糸魚川-静岡構造線と概ね対応する。これらの結果は、新潟-神戸歪集中帯はその走向方向で地殻・最上部マントルの不均質構造の特徴が大きく異なることを示している。

|

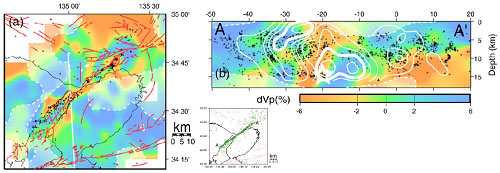

1995年兵庫県南部地震の余震観測データをDouble-Difference Tomographyに適用し、震源域周辺の詳細な不均質構造を推定した。その結果、断層にほぼ平行に幅数キロの低速度域が存在することが明らかになった(図5)。また、断層に平行な鉛直断面図では、すべり量の大きな領域(アスペリティ)は相対的に高速度であることがわかる。同様の特徴は、2000年鳥取県西部地震や2003年宮城県北部地震、2004年新潟県中越地震の震源域でも見られる。これらの結果は、内陸地震の発生機構やアスペリティの実体を理解するのに重要な観測事実である。

|

| 図5.兵庫県南部地震震源域のP波速度構造.(a)深さ5キロメートルの平面図,(b)A-A’に沿った鉛直断面図.(b)には本震のすべり域を白コンターで示してある.黒点は微小地震、白星は本震をあらわす。 |

長谷川昭・海野徳仁・三品正明・岡田知己・矢部康男・中島淳一・他

有

防災科学技術研究所(1〜2名)

跡津川断層周辺の構造の推定については全国合同観測として実施