課題番号:1201

東北大学大学院理学研究科

プレート境界型地震の発生機構の解明

5ヶ年の到達目標は、主として日本海溝沈み込み帯におけるプレート境界地震のアスペリティと準静的すべりの状況を把握し、プレート境界型地震の発生過程を詳細に解明することにある。昨年度に引き続いて、宮城県沖を中心とした海域において海底地震観測を継続してアスペリティを特徴づける地震学的構造を微小地震の震源分布や3次元地震波速度構造から解明することをめざす。一方、準静的すべりの時空間分布推定の高度化をめざして、海陸での測地観測の充実を図るとともに、微小繰り返し地震(相似地震)から推定されるすべり量の精度向上のために、相似地震のスケーリング則についての解析をすすめる。

東京大学・気象庁などと共同して、1968十勝沖地震および1978年宮城県沖地震などのプレート境界型大地震の震源域における長期海底地震観測を実施するとともに、こうしたデータを用いてプレート境界地震発生域の3次元地震波速度構造のイメージングを進める。昨年度から継続して、日向灘や2003年十勝沖地震の震源域といった、日本海溝以外の沈み込み帯において微小地震観測および人工地震探査を実施し、日本海溝における研究結果との比較検討をすすめ、「アスペリティモデル」の一般化・高度化に資する。

増強整備が進んだ陸上GPS観測網のデータと従来の観測点およびGEONETのデータとの併合解析をすすめる一方、GPS観測データと相似地震観測データから得られた準静的すべりから期待される内陸の歪を比較し、さらにマグニチュード別相似地震の積算すべりを比較することにより、現在の相似地震のスケーリング則の検証を行う。

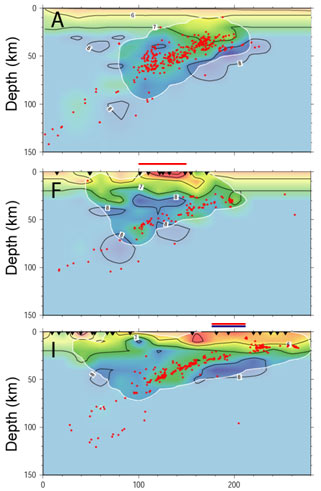

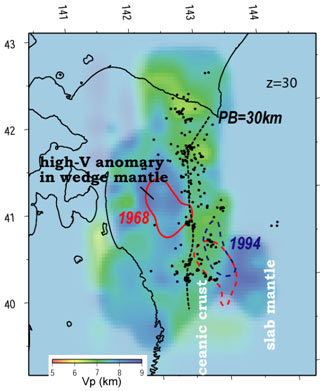

昨年度に引き続いて日本海溝周辺で実施された海底地震観測データを用いた地震波トモグラフィ解析をすすめた。図1〜3に、1968年十勝沖地震および1994年三陸はるか沖地震の震源域周辺である、青森県沖で得られたP波速度構造を示す。1968年十勝沖地震のアスペリティのうち、1994年には破壊しなかった北西側のアスペリティの範囲では、プレート境界直上のマントルウエッジ部分のP波速度が周囲に比べ高速度になっている。この高速域より南側は1994年三陸はるか沖地震後に余効すべりが卓越した地域に対応する。一方、日高山脈西側においてもプレート境界直上のP波速度は比較的低速度あり、この地域では2003年十勝沖地震の発生後に余効すべりが発生した範囲に対応する。プレート境界地震のアスペリティとマントルウエッジの高速度域との対応関係は、宮城県沖地震の震源域においても指摘されており、アスペリティに共通する特徴である可能性が高い。

2005年宮城県沖地震の震源域より南側においては、過去に1937年塩屋崎地震以外には大きなプレート境界地震の発生が知られておらず、マグニチュード![]() 7以上の地震が繰り返し発生している宮城県沖や青森県沖とは、プレート間固着度が異なることが予想される。そこで、北海道大学・東京大学・九州大学と共同して実施した海底地震観測のデータを用いて宮城県−福島県域における地震波速度構造の南北変化の推定を試みている。予察的な結果によれば、福島県沖のウエッジマントルのP波速度は宮城県沖に比べてやや遅く、宮城県沖地震のアスペリティを特徴づけるような顕著な高速度異常を見いだすことはできない。

7以上の地震が繰り返し発生している宮城県沖や青森県沖とは、プレート間固着度が異なることが予想される。そこで、北海道大学・東京大学・九州大学と共同して実施した海底地震観測のデータを用いて宮城県−福島県域における地震波速度構造の南北変化の推定を試みている。予察的な結果によれば、福島県沖のウエッジマントルのP波速度は宮城県沖に比べてやや遅く、宮城県沖地震のアスペリティを特徴づけるような顕著な高速度異常を見いだすことはできない。

|

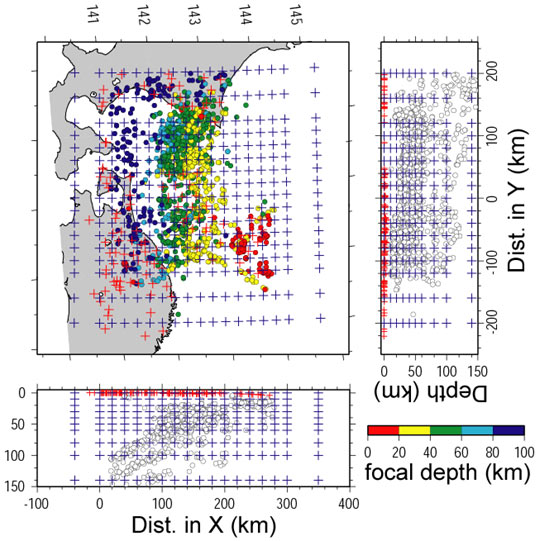

| 図1.青森県沖の地震波トモグラフィ解析に用いた震源および地震観測点の分布。丸印が解析に使用した地震、赤十字印が観測点。青十字印で示した格子点における地震波速度をトモグラフィ解析により求めた。 |

|

| 図2.地震波トモグラフィ解析により得られた。青森県沖のプレート境界周辺におけるP波速度分布を示す鉛直断面図。速度は下に示したカラースケールで示し、解の信頼性が十分でない部分は色を淡くしてある。赤丸は地震波速度と同時に求められた震源分布。A,F,Iそれぞれの断面の位置を、右側の地図に示す。地図中で赤線で1968年のアスペリティの位置、青線で1994年三陸はるか沖地震のアスペリティの位置を示す。また、FおよびIの断面にはアスペリティの拡がりを赤・青線で示した。 |

|

| 図3.青森県沖の深さ30キロメートルにおけるP波速度分布。震源深さが25〜35キロメートルの地震の震央をあわせて示し、震源分布から推定されるプレート境界面の30キロメートルの等深線を点線で示した。赤線および青線は図2と同じ。 |

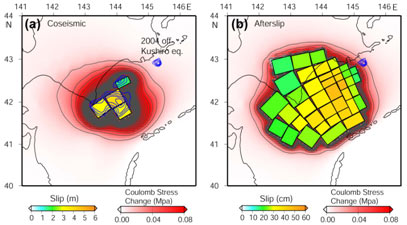

2003年十勝沖地震の余効すべりについてGPS観測と小繰り返し地震観測の両方から解析し、この余効すべりが2004年の釧路沖の地震の発生を促進したことをつきとめ、平成17年度に報告した。本年度はこの2004年の釧路沖の地震が2003年十勝沖地震の本震と余効すべりのどちらの影響をより強く受けたのかを調べるためにΔCFFを用いて定量的な評価を行った(図4)。すべり量そのものは本震のほうが圧倒的に大きいが、ΔCFFとしては余効すべりの方が2004年の地震により大きな影響を及ぼしている事が確かめられた。

|

| 図4.本震(a)と余効すべり(b)に伴うΔCFFの大きさの比較。青色コンターは大地震のすべり量分布(Yamanaka and Kikuchi(2003),山中(2004))。(a)本震によるΔCFF。Yamanaka and Kikuchi(2003)によって推定されたすべり量分布を矩形断層で近似して計算した。(b)余効すべりによるΔCFF。GPSと小繰り返し地震のデータから得られた余効すべりの平均値を求め、その分布を矩形断層で近似して計算した。 |

藤本博巳・長谷川昭・海野徳仁・三浦哲・日野亮太・西野実・桑野亜佐子・内田直希・他

有