課題番号:1005

北海道大学大学院理学研究院

北海道内陸活断層での歪・応力集中メカニズムの解明

活断層・歪集中帯の物理特性とその生成メカニズムを明らかにするため、次のような観測研究を実施する。(ア)稠密GPS観測による歪の時空間変化、断層深部のすべり様式の解明。(イ)広帯域MT(マグネトテルリック)観測による活断層・歪集中域の詳細な比抵抗構造探査。(ウ)高密度地震観測による地震発生層の深さ下限の高精度推定。5ヵ年の計画で、跡津川断層地域の共同研究および道北地域の北大を主体とした観測とを実施する。

以上のような目標の下、18年度も引き続き、十勝沖地震後のGPS観測から、特に歪の集中が予測される弟子屈地域の重力、電磁気観測による活断層構造の調査を計画している。

引き続き、跡津川断層での共同観測に参加し、データの取得、解析を共同して進める。

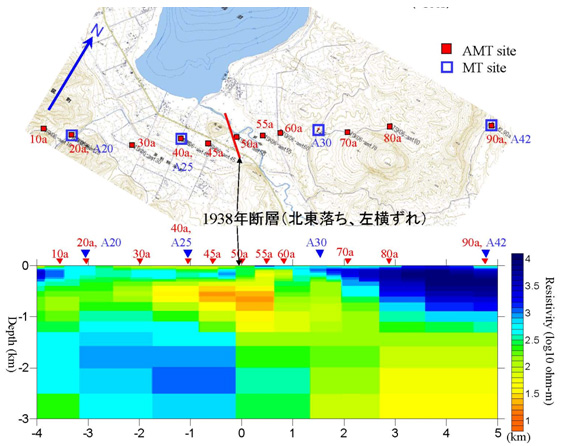

十勝沖地震後のGPS観測によると、弟子屈地域に歪が集中して生きている可能性が示された。この地域は1960年代にマグニチュード6.5クラスの内陸地震が起こり、地震断層も出現したが、活断層の分布はあまり明らかにされていない。18年度は、1938年屈斜路地震の際出現した地震断層や、50年代、60年代に発生した弟子屈地震の震源域において、電気探査、反射法地震探査、空中電磁気探査等のうち可能なものを実施、活断層付近の地下構造を調べる。また、引き続き、重力探査およびMT探査を中心とした構造探査を行い、この地域の活断層分布、地震発生層の構造を調べる。

また、17年度に調査を始め、興味ある構造が見られた2004年留萌支庁南部地震の震源域の地下構造探査も進める。

|

| 図1.MT法による屈斜路地震断層付近の比抵抗構造 |

北海道大学:茂木透、勝俣啓、高橋浩晃、本多亮

有

東京大学地震研究所、東京工業大学火山流体科学、京都大学防災研究所、九州大学理学研究院、鹿児島大学理学部