課題番号:1004

北海道大学大学院理学研究院

十勝沖・根室半島沖地震におけるカップリングの時空間分布

十勝沖・根室半島沖は太平洋プレートが沈み込む千島海溝最南端部に位置し、大地震が時々発生している.沈み込む太平洋プレート上面と陸側プレート(島弧)とのカップリングの状態が大地震の発生を左右すると考えられ、そこでの構造的解明に焦点を当てた海底地下構造調査はきわめて重要である.5ヵ年の到達目標として関係大学と研究機関との密接な連携のもとに、海底地震計とエアガンを用いた地震学的構造調査を実施し、当海域でのプレート上面付近の地震発生様式と海底地下構造との関係を明らかにすることである.

2003年十勝沖地震震源域での海底地下構造を明らかにするため、2003年十勝沖地震の本震付近からえりも海山に至る測線(平成16年)と、それに直行する測線(平成17年)で海底地震計とエアガンを用いた構造探査を平成16年度と17年度にわたって実施した.

北海道周辺海域に於いて、現在地震発生ポテンシャルが最も高い海域の1つとして注目されている1973年根室半島沖地震震源域で、東京大学地震研究所と東北大学と協力しながらエアガンと海底地震計を用いた海底地下構造探査を実施する.

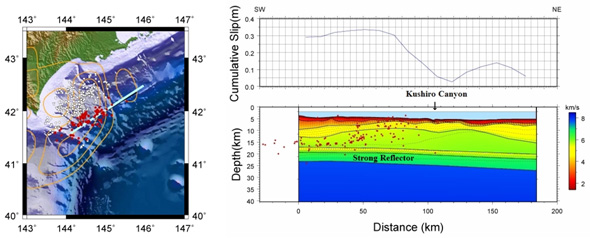

根室半島沖〜釧路沖の海域で、東京大学地震研究所と東北大学と協力しながらエアガンと22台の海底地震計、ハイドロフォン・ストリーマー等を用いたMCSや屈折法による人工地震探査を実施した(図1).観測された記録は現在解析中であるが、きわめて良好な記録を得ることができた(図2、図3).またさらに海溝寄りの、それと平行な測線(140キロメートル、水深2,000〜3,000メートル)上でのMCSや屈折法等による人工地震探査(平成17年度実施)による構造解析からは、測線両端に比べて中央部での島弧地殻は厚く、かつその層厚は波状的に変化しているのが確認された.島弧に沿った地殻変動が示唆された、一方測線に沿った海洋プレート上面は概して平坦であるものの東に向かって徐々に深くなっているのが明らかになった.そのプレート境界からの反射波の振幅分布と2003年十勝沖地震後の余効変動量分布との対比から、余効変動の少ない海域では反射波の振幅が小さく、変動の大きい海域ではその振幅が大きいという反射強度と余効変動量との対応関係が明らかになった.(図−4).釧路海底谷直下での注目すべき構造変化は認められなかった.なお当内容は計画(上記(6))とほぼ一致した.

北海道大学(高波鐵夫・村井芳夫)

有

|

| 図1.平成18年度に実施した十勝沖〜根室沖での海底地殻構造調査測線. 丸印(青、緑、赤)は海底地震計位置、(黄)は主な地震の震央.コンター(黄色)は2003年十勝沖地震のアスペリティ分布(Yamanaka and Kikuchi,2003).鋸状ラインは千島海溝〜日本海溝.赤丸の海底地震計(DHF,DHN)での記録例が図2、図3で図示. |

|

| 図2.海溝に沿った測線上も海底地震計DHFでのエアガン記録例. 横軸はOBSからオフセット距離(北東側 |

|

| 図3.海溝に沿った測線上も海底地震計DHNでのエアガン記録例. 横軸はOBSからオフセット距離(北西側 |

|

| 図4.2003年十勝沖地震後の余効変動量と十勝沖での海溝沿い海底地下構造との対比. 平成17年度に実施した人工地震構造探査測線(左図:丸印)と測線に沿って推定された海底地下構造(右下図).余効変動量(左図の橙色コンターと右上図のグラフ、Miyazaki et al.,2004)、トモグラフィー構造を考慮した測線付近の余震分布(左図と右下図の赤丸、町田・他、2005). |