課題番号:1002

北海道大学大学院理学研究院

北海道北部沖の海底地下構造探査および自然地震活動調査

1993年北海道南西沖地震は、1940年積丹沖地震と1983年日本海中部地震の震源域間に発生した.これらの大地震はユーラシア・プレート(アムール・プレート)と北米プレート(オホーツク・プレート)との相互作用による歪・応力場に支配されて発生した.しかし、にもかかわらず1940年積丹沖地震の震源域以北(北緯44度以北)でのプレート境界の位置は全く不明のままである.

プレート境界を規定するためには地震活動や地震の発生機構の情報が不可欠である.さらにプレート境界を規定する海底地殻構造もきわめて重要な情報である.したがって5ヵ年の後半(平成19年度)でエアガンと海底地震計を用いた人工地震探査を実施し、当海域での海底地殻構造を明らかにする.また当海域での地震活動を精査し、地震の発生機構の解析から応力の実態を明らかにする.

平成17年度の実施計画では、当海域で行われた過去の制御地震探査、および最近の自然地震活動調査の整理・検討を行った.さらに1874年北海道北西部沿岸に起った地震について、過去の地震資料を用いて再検討した結果、既存の報告よりより大きな地震(マグニチュード5.5からマグニチュード6.4)であったことが明らかになった.

平成18年度では、地震活動と海底地下構造との関係を明らかにするために平成19年度に実施予定している人工地震による構造探査の海域(留萌沖)、およびその周辺での自然地震の震源分布、発生機構を調査し、構造探査のための基礎資料を得る.

最近の稠密な陸上地震観測網で得られた地震カタログに基づいて、当海域での地震活動の特性、および地震の発生機構などを調査する.

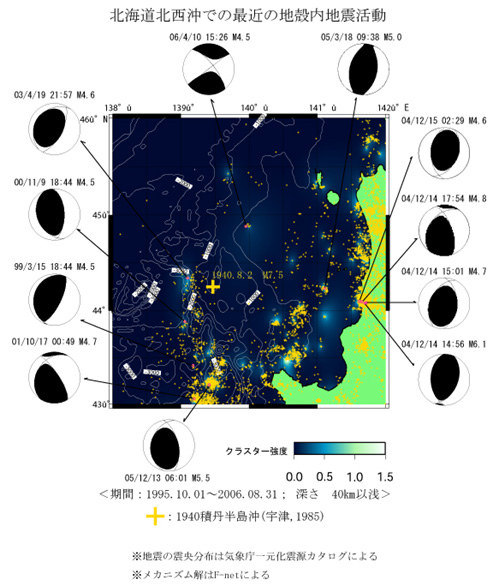

平成17年度の調査に引き続き、1995年10月1日〜2006年8月31日の期間に稠密な陸上地震観測網で得られた地震カタログに基づいた当海域での地震活動の特性、およびマグニチュード4.5以上の主な地震の発生機構を調査した結果、![]() 1940年積丹半島沖地震の震源域周囲でクラスター地震が点在していること、

1940年積丹半島沖地震の震源域周囲でクラスター地震が点在していること、![]() その地震活動の北側延長は相変わらず不明瞭であること、

その地震活動の北側延長は相変わらず不明瞭であること、![]() 主だった地震の発生機構は東西方向に圧縮軸を持つ逆断層型を示し、当海域での応力場はほぼ水平な東西方向の圧縮場にあることなどが明らかになった(図1).

主だった地震の発生機構は東西方向に圧縮軸を持つ逆断層型を示し、当海域での応力場はほぼ水平な東西方向の圧縮場にあることなどが明らかになった(図1).

以上から、東西圧縮応力場の下にある当調査域では、1940年積丹半島沖地震クラスの津波大地震発生の可能性は十分にあると認識され、そこでの地震発生場と海底地下構造との関係を明らかすることはきわめて重要であることが再確認された.したがって平成19年、20年の人工地震探査はその目的のために計画されたものである.なお当内容は計画(上記(6))とほぼ一致した.

無

北海道大学大学院理学研究科地震火山研究観測センター

無

|

図1 1940年積丹半島沖地震(マグニチュード7.5)の震源域での最近の地震活動と主な地震の発生メカニズム.

|