ここからサイトの主なメニューです

|

| 1. | 人材の育成 従来の文化財等の生物対策は、カビに対しては殺菌、虫に対しては殺虫という処置が一般的であったが、微生物被害防止のための燻蒸剤として利用されてきた臭化メチルがいわゆる「モントリオール議定書」に基づくオゾン層破壊物質として指定され、2005年以降すべての先進国で使用が全廃された。このことを受けて、化学薬剤のみに頼らずにカビや虫の発生を防ぐIPM(Integrated Pest Management;総合的有害生物管理)の考え方に沿った保存環境づくりを目指した対策が世界的な主流となってきている。特に外国の博物館等から作品を借用する機会の多い館では、こうした考え方に基づいた取り扱いや、我が国より厳しい温湿度管理を要求されることがあり、学芸員等の専門家は、保存科学の知識を身につけておくことが求められている。このように、博物館等における微生物による被害を防ぐための環境整備に向けて、何よりもまずカビの発生予防をはじめとする保存科学に関し、たゆまざる人材育成を行っていく必要がある。 博物館法上、博物館には専門的職員として学芸員が置かれ、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究のほか、これと関連する事業についての専門的事項をつかさどることとされている。しかしながら、実態としては歴史系博物館や美術館の学芸員の多くは考古学や歴史学、美術史またはそれに準ずる分野が専門であり、自然史系博物館では菌類や微生物専門の学芸員や研究者がいる場合はあるものの、保存科学担当の学芸員を配置している博物館、美術館は全国的にも未だ少数である。カビ被害は、どちらかというと展示室よりも収蔵庫の方が問題となりやすいが、小規模な館では、収蔵庫の温湿度管理すら十分に行われていないケースもある。 また、図書館においても、図書館法上専門的職員として置かれた司書が、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、閲覧に供する業務等に従事しているが、全般的にカビをはじめとする微生物対策の重要性に関する認識は十分ではないと思われる。 大学における学芸員の養成課程においては、「博物館資料論」2単位、司書の養成課程においては「図書館資料論」2単位が必修とされており、その内容は資料収集の方法や資料の取り扱い、整理・分類の方法など多岐にわたるものの、必ずしも保存科学的観点からの学習は十分に行われていない。そもそも学芸員養成の基本分野としては、前述のとおり圧倒的に人文系が多く、保存科学関係の講座を設ける大学も近年増えてきたものの、生物科学に関する内容は不十分で、生物科学系の学部学科との連携もほとんど行われていない。実態として、博物館実習を含め指導者や施設設備等の体制が十分でない大学も多いというのが現状である。 このため、学芸員や司書養成課程におけるカビ対策をはじめとする保存科学全般に関する履修の強化・徹底について検討するとともに、各大学におけるカビをはじめとする微生物に関する科目、講座等の充実と、それらと学芸員や司書養成課程あるいは文化財等の保存科学に関する科目、講座等との連携、融合を推進することが求められる。 昨今の厳しい財政状況を踏まえれば、各都道府県や市町村、大学等の博物館、美術館、図書館等に保存担当の専門家を新たに配置することは困難であると思われるが、現在博物館等に在籍している学芸員や司書等に対し、カビをはじめとする微生物や保存科学に関する研修を受講する機会を充実させることが重要である。また、大学等の研究機関に在籍する微生物に関する研究者を講師やアドバイザーとして活用することにより、両者の連携・融合が促進され、双方の学問分野に精通した文化財等の保存科学に関する若手の専門家が育成されることが期待される。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2. | カビ対策ネットワークの構築

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

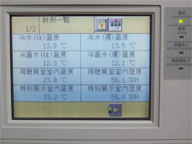

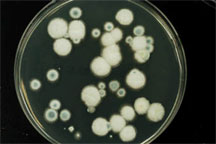

| 3. | カビ劣化の実態等に関する調査研究 微生物の増殖は、様々な環境因子によって左右される。一般に、カビの多くは高温多湿な環境下で増殖するが、自然界でのカビ胞子の分散については、ドライ型とウェット型とに二分される。ドライ型のカビ胞子は乾燥に強く、粉塵とともに空気中を浮遊して分散し、栄養分と温度・湿度が適当であれば、新しい場所で発芽し、菌糸を伸ばして広がっていく。一方、ウェット型のカビ胞子は、水しぶきや湿った空気中を浮遊するほか、水の流れによって分散する。ドライ型と同様に発育に適した場所で発芽して菌糸体となり広がっていく。 博物館、美術館、図書館等の室内環境では、ドライ型のカビ、すなわち発育最低水分活性値(微生物が繁殖できる物質の自由水の割合)Aw0.65〜0.85(25度)の好乾性カビ及び一部の同値Aw0.85(25度)以上の中湿性カビによる被害が多く、制御対象微生物として、その挙動を把握する必要がある。展示室・収蔵庫の空中浮遊菌については、施設管理の上で、微生物学的な清浄度の指標としてモニタリングし、活用していくことが望まれる。博物館等における空中浮遊菌の現況については、東京文化財研究所において現在調査中であり、それが明らかになれば、施設管理対策に関しても新たな可能性が開けてくるであろう。 高湿度環境の施設である屋外建造物、屋外展示場等では、発育最低水分活性値Aw0.90〜1.00(25度)の細菌、酵母、好湿性カビ及び一部の中湿性カビによる被害が主体で、これらの微生物の挙動については、施設現場において拭き取り調査を行い、常在菌を把握することが重要である。また、場合によっては施設内部での空中浮遊菌調査も行い、比較する必要があろう。 さらに、カビの発生は、通気性の低下や空気の滞留も大きな要因の一つであり、収蔵庫等の内部における空気の流れの簡便な調査法についても検討する意義があるだろう。 近年世界的に主流となっているIPMの考え方は、我が国では既に1,200年前から正倉院の伝統的な宝物保存法として採り入れられてきており、まさに人力によって収蔵庫の清掃等を徹底し、カビや虫の発生源を絶とうという先人の知恵であるといえる。しかしながら、昨今では、収蔵庫のコンクリート化に伴う調湿効果の減少と通気性の低下によって結露が発生するようになり、また虫干しのための人手が足りなくなってきたこともあって、虫やカビの対策として薬剤燻蒸が常用されるようになってきた。臭化メチルの使用が全廃された今日、虫対策として二酸化炭素処理、低温処理、窒素置換等による低酸素濃度処理を代替として実施している館も多いが、これらの処理方法にはカビに対する効果はなく、今後、より効果的なカビ対策が必要であろう。  収蔵庫の清掃の徹底(国立民族学博物館)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4. | カビ制御技術の一層の研究開発 有害微生物に対する制御には、物理的制御(増殖抑制、除菌、遮断、殺菌)、物理化学的制御(増殖抑制)、化学的制御(増殖抑制、薬剤殺菌)、生物学的制御がある。これらの中で、増殖抑制には温度制御、水分調整、酸素除去、ガス(二酸化炭素、窒素ガス等)調整、化学物質(増殖抑制剤)による制御の別があり、除菌にはろ過(HEPAフィルター等)、電気除菌(静電フィルター)、洗浄(冷水、温水、電解水、空気、洗剤等)、遮断には包装、塗装(コーティング)、エアカーテン、殺菌には低温殺菌、高温殺菌、電磁波殺菌(γ線、紫外線、マイクロ波等)、高圧殺菌(静圧力)、電気殺菌(高圧パルス)、薬剤殺菌にはガス殺菌剤(エチレンオキシド(EO)、ホルムアルデヒド、オゾン、過酸化水素等)、液体・溶液殺菌剤(アルコール、過酸化水素水、有機系殺菌剤等)、固体殺菌剤(無機系殺菌剤等)、固定化殺菌剤(シリコン系第四アンモニウム等)、光触媒などがある。 最近、頻繁に使用されている「抗菌」とは、滅菌、殺菌のほか、静菌、除菌、消毒及びサニタイズ(食品工場あるいは環境における病原微生物、腐敗原因微生物の殺菌)など、微生物の生育を抑制あるいは阻害することすべても意味する。我が国の抗菌技術は世界的に最も進歩した技術分野の一つであり、医療機器、医薬品、食品、生活用品等のあらゆる分野で、これらを微生物被害から守るために広く導入されている。そのうち、制御目標となる微生物としてカビを主対象に、文化財や学術資料等の保存施設内空間の除菌と、収蔵庫・収納コンテナ等に用いる調湿剤や収納のための包装材の無機系抗菌剤による抗菌化に関する情報と、文化財や学術資料等を制御対象物として、気相によるカビ制御、有機系抗菌剤、無機系抗菌剤等や光触媒を用いた先端技術に基づく制菌に関する情報を収集していくことが重要である。 本会合においては、ワーキンググループにおいて、文化財や学術資料等のカビ対策に有機系防カビ剤、無機系抗菌剤及び光触媒を利用したカビ制御方法及び抗菌を視野に入れた施設の管理システムの指針について検討を行い、以下のとおり整理した。文化財や学術資料等の保存環境改善に向けて、各剤の持つ抗菌性能や特徴に応じ、最適な抗菌剤の選択及び最適な使用形態の採用が望まれる。  HEPAフィルター付き掃除機及び空気清浄機 (HEPAフィルター(High Efficiency Particulate Air Filter)は、空気中から塵埃を除去する能力に優れたフィルターで、供給空気を清浄にするために使用。掃除機の排気処理用、空気清浄機や空調機などに組み込んで使用する。)

|

| 前のページへ | 次のページへ |

| ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |

Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology