- 現在位置

- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等(初等中等教育) > 「教育の情報化に関する手引」作成検討会 > 「教育の情報化に関する手引」作成検討会(第4回) 配付資料 > 「教育の情報化に関する手引」検討案 > 第10章 教育委員会・学校における情報化の推進体制

第10章 教育委員会・学校における情報化の推進体制

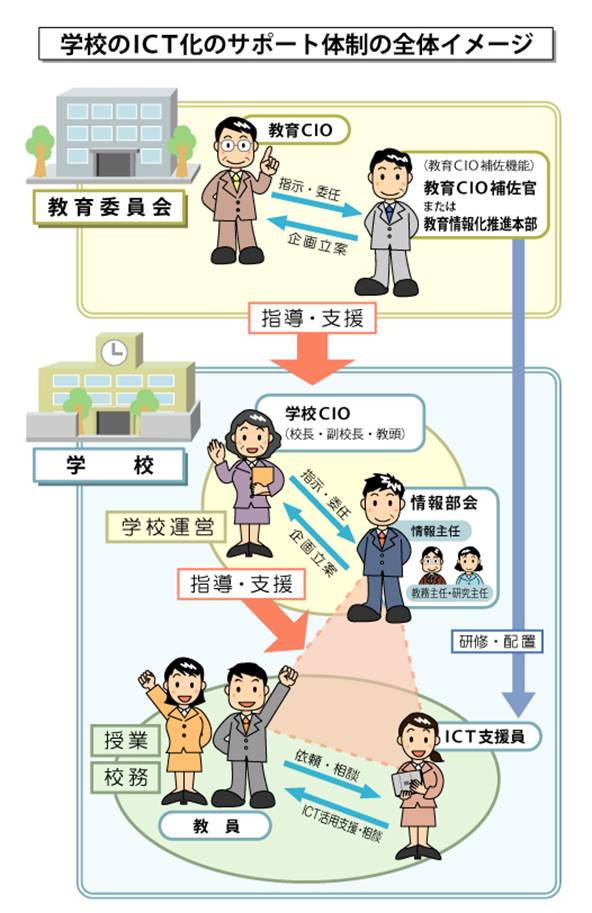

本章では教育の情報化を推進するための体制や方策について、教育委員会、学校、それぞれの役割を明確にして解説する。

第1節では、教育委員会の役割、特に情報化の統括責任者としての教育CIO(Chief Information Officer)の機能と学校と連携した情報化の推進体制について取り上げる。第2節では、学校の役割について、学校CIOとしての管理職の機能と校内の推進体制を中心に述べる。

また、情報化の推進をサポートするICT支援員について、教育委員会の体制整備の在り方と学校での活用について解説する。

第1節教育委員会と学校が連携した教育の情報化の推進体制

1.教育委員会(教育CIO)が果たすべき役割

「IT新改革戦略」において、学校のICT化のサポート体制強化の必要性が提言され、平成20年3月には、学校のICT化のサポート体制の在り方に関する検討会が「学校のICT化のサポート体制の在り方について~教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために~」をまとめている。ここでは、報告書の趣旨に沿って、教育委員会が地域や学校における教育の情報化を計画的、かつ組織的に進めるための役割について述べる。

(1)教育の情報化のビジョンを策定し、広く浸透させる

教育の情報化は、教育計画全体の中に位置付けられるべきものであり、各教育委員会がそのビジョンを策定し、推進していくことが求められる。

国の「教育振興基本計画」は、教育基本法に基づき策定された計画であり(平成20年7月)、教育基本法に示された教育の理念の実現に向けて、今後10年間を通じて目指すべき教育の姿を明らかにするとともに、今後5年間(平成20~24年度)に取り組むべき施策を総合的・計画的に推進することを明記している。

「教育基本振興計画」(平成20年7月1日)より抜粋

第3章今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策

(2)施策の基本的方向

基本的方向4

子どもたちの安全・安心を確保するとともに,質の高い教育環境を整備する

2質の高い教育を支える環境を整備する

子どもたちが,質の高い充実した教育環境の中で学ぶことができるよう,教材や図書の整備を図る。また,「分かる授業」の実現や「確かな学力」の向上,事務体制の効率化や家庭や地域との連携に資するよう,学校における情報化の推進に取り組む。あわせて,国においては,各地方公共団体におけるこれらの取組をいわゆる「公教育費マップ」の公表などにより国民に分かりやすく説明し,効率的・効果的な取組を促す。さらに,教育に関する研究成果等の蓄積・活用等に取り組む。

◇ 学校の情報化の充実

教育用コンピュータ,校内LANなどのICT環境の整備と教員のICT指導力の向上を支援する。また,教材・コンテンツについて,その利用等を支援し,ICTの教育への活用を促すとともに,校務の情報化,ICT化のサポート体制の充実を促す。IT新改革戦略に基づき,平成22年度までに,校内LAN整備率100%,教育用コンピュータ1台当たりの児童生徒数3.6人,超高速インターネット接続率100%,校務用コンピュータ教員1人1台の整備,すべての教員がICTを活用して指導できるようになることを目指すとともに,教育委員会や小中高等学校等への学校CIO注1の配置を促す。また,平成23年の地上デジタル放送への移行を踏まえ,その効果を教育において最大限活用するための取組を支援する。

これをベースに、各自治体が教育振興基本計画の中に、地域の実態に応じて教育の情報化についての方針を明確に位置付けることが求められているのである。

都道府県レベルでは、既に、重点施策の一つとして、国の基準に基づいた、あるいは地域の実態に基づきそれを超えた整備計画や、ICTを活用した授業力の向上が明記されている。

市町村自治体においても、教育の情報化を教育施策の一つとして位置付けることが望ましい。ICT環境の基盤整備、特に普通教室のICT環境整備や子ども達に学力や情報活用能力をつけるためのICT活用について、学校教育基本構想等に位置付けられている地域がある。

この他、自治体によっては、情報モラル教育や、携帯電話を含むメディアとのかかわり等について、学校、保護者、企業等の連携による取り組みを重点化しているところもある。

このように地域の教育計画に明確に位置付けることにより、教育委員会内においては、担当部署だけでなく、すべての部署の担当者がビジョンを共有し、教育の情報化の重要性を認識することが不可欠である。学校への指導・助言の役割を担う指導主事(特にICT担当以外の指導主事)は、それぞれの教科教育の中でICTの活用を意識して指導にあたれるよう力量を高める必要がある。

策定したビジョンを浸透させるために、教育委員会内の各部署がその趣旨をよく理解して共通見解をもち、関連施策も含めて機会あるごとに広く学校、保護者、地域住民へ周知を図り、理解を得ることも重要である。特にWebサイトや教育広報誌等で積極的に発信することが求められる。

(2)ICT環境整備計画を策定し、学校のICT環境を整備する

教育の情報化を進める上で、適切なICT環境整備を進めることは急務である。これまで、教育の情報化のための予算は優先順位が低く、なかなか整備計画が立てられない状況があった。しかし、地方自治体でのICT関連費用積算に基づく地方交付税の使途を明確にするなど、関係部局と調整しながら教育予算をいかに確保して教育の情報化を進めていくか、教育委員会の力量が問われている。

教育の情報化のビジョンに基づき、地域の実態に応じた整備計画を策定し、授業、校務、情報発信、それぞれに対応した適切なICT環境整備を進める必要がある。

IT新改革戦略に示されているように、1校務のために、一人1台のコンピュータを配備すること、2日常的にICTを活用した授業を実施するために、校内LANや普通教室におけるICT環境を整備すること、3学校が積極的にWebサイトで発信できるように、特に技術を必要とせずに簡単に発信できるしくみを取り入れることなどが、早急に求められる。

学校のICT環境整備については、行政システムとは異なる教育用システムとして考える必要がある。このことを、セキュリティ面も含めて関係部局と連携して計画していくことが重要である。なお、ネットワーク、機器等の保守管理は教育委員会が一括して委託する等、学校や教師に負担がかからないよう留意すべきである。

(3)推進体制の整備

教育の情報化の理念に沿った学校のICT化のビジョンを構築し、それに必要なマネジメントや評価の体制を整備しながら、総括的な責任をもって地域の学校のICT化を推進する人材として、教育の情報化の総括責任者である教育CIOを教育委員会に配置することが求められる。また、教育CIOの機能が、教育、技術、行政のいずれの分野についても、十分発揮できるよう、教育CIOの補佐役が必要である。

例えば、教育CIOの業務遂行を補佐する教育CIO補佐官の配置(図1)や教育情報化推進本部などの組織を設置することによって(図2)、横断的な取り組み体制をつくり、全体として実効ある教育CIO機能を実現するのである。

なお、教育の情報化を進めるにあたって、知識や経験を備えていない自治体は、専門的な知識を有する大学等の外部人材の積極的な活用も検討すべきである。

ICTの導入時は、教員の意識改革を図りながら、運用面での指導やトラブルに、ていねいに対応していくことが必要となる。

図1教育CIO機能の実現形態

(人材配置)

図2教育CIO機能の実現形態(組織配置)

例えば、ICT活用教育推進室といった、ICT活用が軌道に乗るまでは、ICTに特化した機動力のある特別の専門組織を設立することが効果的である。この組織は、関連部署と連携して横断的に教育の情報化を進めていくための中心となる。

2.教育CIOの機能

学校のICT化においてCIOが担うべき機能とは、「学校のICT化について統括的な責任をもち、ビジョンを構築し実行すること」である(図3)。こうした機能を、学校のICT化における以下の諸課題に対応して、発揮させていくことが必要である。

図3CIO機能の分野

(1)情報化による授業改善と情報教育の充実

第3章で解説した教科指導でのICT活用や第4章の情報教育、第5章で示した情報モラル教育について、本手引き書で示された内容を元に地域の実態に即したモデルとなる指導計画の開発や効果的な実践事例の調査・研究を行う。授業研究の促進と教育の情報化に関する研究組織への支援等を推進することにより、ICT環境を有効に活用し、学力の向上を目指した授業改善、情報活用能力の育成のための情報教育、情報モラル教育の充実を図る。

(2)学校のICT環境整備(校務情報化を含む)

国の整備目標及び地域・学校のニーズに応じたICT環境整備を進めるため、整備計画を策定し、定期的に見直すとともに、関係部局とも連携して計画・予算化を行う。同時に予算獲得のための計画の有効性・妥当性を示す情報の収集・活用を進め、ICT環境整備を戦略的に進める。第5章で、その必要性が述べられているように、授業改善のためにはICT活用の日常化が不可欠であり、普通教室のICT環境整備を進めることが求められる。また、第7章で解説したように教員1人1台のコンピュータ配備は、校務の効率化、情報の共有化等の前提となるため、早急に実現すべきである。

(3)リスクマネジメント

セキュリティと利便性、学校現場での現実に即した運用を考慮しながら、学校情報セキュリティポリシーの策定や監査の実施、必要な体制・システムの整備等を行う。同時に、児童生徒の個人情報保護や情報漏洩事故への対応など、情報セキュリティ上のリスクに適切に対応するマニュアルを作成すると当時に、事故防止のための改善策を速やかに実施する。

(4)情報公開・広報・公聴

教育委員会が保有する情報を、より良い学校づくり等のため保護者や地域住民に積極的かつ戦略的に発信し共有することにより、開かれた学校づくりに資する。教育の情報化についても、教育委員会としてのビジョンを明確に示すと当時に、ICT環境整備・活用状況などの情報化の指標について現状を正確に把握し公表する。校務の情報化と併せて、各学校がWebによる情報発信を積極的に行えるように、作成・更新の容易なシステムを整備することも教育委員会の役割である。

(5)人材育成・活用

学校のICT化を組織的に進めるため、学校現場における管理職および主幹教諭(=教務主任)のリーダーシップや教員のICT活用指導力を向上させるための研修を体系的に実施するとともに、教育委員会・学校、教員をサポートするため外部人材を積極的に育成・活用する。

例えば、次項で示すように、ICT支援員を教育委員会内に配置することが求められる。このICT支援員は、国内のいくつかの自治体で非常に大きな効果をあげている。

3.学校との連携

教育の情報化を推進する上で、教育委員会の役割は大きいが、実際に総括的な責任をもって学校のICT化を進めるのは、学校CIOとしての管理職である。ここでは、教育CIOと学校CIOがどのように連携しながら教育の情報化を進めていけばよいのかについて、述べる。

(1)学校の実態把握と情報提供

各学校のICT活用指導力の実態、授業や校務におけるICT活用の運用状況、リスクマネジメントや情報公開の実態について把握、分析して、それを知らせ、各校が今後ICT化を図る上での戦略をもてるようにする。また、校長が、学校CIOとして、校内の情報化におけるリーダーシップを発揮して学校経営するための必要な情報(教育の情報化に関する資料、実践事例資料等)を提供すると同時に、校長同士が互いの情報化戦略を情報交換し、協議することができるような管理職研修を実施する。さらに、それぞれの校長に対して、ICT化を図る上での経営上の相談にのったり、校内研修や授業等の支援を行ったりすることが求められる。

図4ICT支援員に係わる体制整備のイメージ

(2)学校の情報化推進サポート

前項で述べたように、ICT活用が普及し定着していく段階までは、学校の情報化を支援するために、教育委員会内に、教員のICT活用(例えば授業、校務、教員研修等の場面)をサポートするICT支援員を配置することが必要である(図4)。その人材を育成し、OJT等によって資質を高め、随時学校からの要請に応えてサポートするシステムを作ることが望ましい。学校単位ではなく地域で共有する形で活用していくことが、域内の学校における様々な実践例やノウハウの獲得を可能とし、地域全体としてICT活用の水準向上が図られる点で、非常に効果的である。

第2節教育の情報化の推進にあたり管理職に求められること

1.管理職(学校CIO)の役割

先に述べたように、総括的な責任をもって自治体のICT化を進める教育CIOの役割は非常に大きいが、実際に学校現場を動かすのは校長である。以下に、学校のICT化を進める、学校CIOとしての管理職の役割について述べる。

まず、教育の情報化を進めるにあたり、校長は次のことを理解することが大切である。それは、教科における児童生徒の活用は、教科の学習を深めるとともに、情報活用能力の育成を図る目的があるということである。これら2つの目的を達成するために両者をバランスよく計画し、指導していくことが必要である。特に、優れた教科指導の出来る教員がICTを活用することによって、さらに授業の質が高められることに気づかせたい。

以上のような視点で校内のリーダーシップを発揮していくことが求められる。

(1)情報化の重要性、必要性の理解が重要

管理職自身が教育の情報化の重要性、必要性を理解し、それに関わる施策等の情報収集に努め、ICT環境整備の充実や情報化推進施策について教育委員会に相談したり要望したり、積極的な姿勢が求められる。また、常時、校内の教職員に情報化の重要性、必要性を教職員に正しく伝えること、整備された機器を有効に活用していく方針を打ち出すことが推進の第一歩である。

(2)求められるマネジメント力

校長は、ICT活用の意義をよく理解し、リーダーシップを発揮して校内のICTを推進していく体制を整える。必要なのはスキルではなく、理解と周知とマネジメント力である。その際、教員が困った時に相談にのったり、安心して指導にあたったりできるような環境づくりを行う。具体的には、情報化を推進するための校務分掌の組織化と適切な人材配置、学校の情報化を支援する外部人材や技術サポートの活用など、校内組織や人的側面での工夫が不可欠である。これらの体制を整えた上で、全教職員が必然的に活用していくような具体的な運営方針と校内の雰囲気作りを行う。

(3)学校経営計画、学校評価への位置付け

学校経営計画及び学校評価項目に、校内の情報化を取り入れることで、授業や校務、情報発信等のICT活用の具体的な取組指標や成果指標を、保護者や地域住民、教育委員会と共通の意識をもって、連携して推進することができる。また、その評価結果を活用して、授業改善や校務改善等の視点から、必要なICT環境やサポート体制を教育委員会に求め、提案することが出来る。

2.校内情報化推進体制の構築

校長、副校長(教頭)、主幹教諭(教務主任)等の連携による学校全体の情報化推進と、具体的に情報化を推進するための校務分掌を組織化することが望ましい。なお、情報主任は、授業でどのようにICTを活用するかといった具体的な活用場面や各教科・領域での実践事例を校内に広め、校内の教員が計画的に実施することを推進する役割をもつ。技術担当としての機能だけではなく、カリキュラムコーディネータとして機能させることが授業でのICT活用、情報教育実践の普及に効果的である。また、実務者レベルでの学校間の情報交換により校内情報化の普及ノウハウを相互活用することが効果的である。

(1)管理職、主幹教諭(教務主任)等の連携による学校全体の情報化推進

教育課程全体を管理している管理職、主幹教諭(教務主任)等が中心となって、効率的に、校内の情報化を推進していく体制をとる。学校CIOである校長の補佐役が主幹教諭(教務主任)であり、この補佐役のリーダーシップのもと、情報主任や学年主任等が、実際に中心となって動く役割を担う。

(2)実務者レベルでの学校間の情報交換により普及ノウハウを相互活用

各自治体における推進体制は同じでも、それぞれの学校の実態により、推進状況に違いが出てくる。各学校のリーダとなる実務者レベル(教務主任)で、悩みや戦略を共有し、どのように推進したらいいのか互いに知恵を出し合う場(教務主任研修等)を設けると効果的である。

(3)カリキュラムコーディネータとしての情報主任

情報主任は、校内のICT活用を活性化させるにあたり、教育課程にICT活用を位置付け、各教科・領域での効果的な活用方法の参考事例を集め、一緒に考え、提案するなどのカリキュラムコーディネータとしての役割が求められる。日常的な活用のためのICT環境整備や運用の工夫、校内研修会、授業研究会の企画実施やICT支援員と連携した活用支援も重要な役割である。機器のトラブルやネットワークの障害対応等については、深入りせず、保守管理業者に対応を任せるようにする。

3.学校の情報化の具体化

学校の情報化をどのように進めていくか、ここでは、以下の各項目について、各章との関連を図りながら、管理職の役割を記述する。

(1)情報化による授業改善と情報教育の充実

学力の向上を目指した授業改善、情報活用能力の育成のための情報教育の充実を、教育課程上に位置付ける。具体的には、ICTの活用を、学習指導要領に基づいて作成する各教科・領域の年間指導計画の中に明記する。また、情報教育の全体計画を作成する。この際、各学校が、第3章で示された系統表によって取り組めるよう、教育委員会が指導しておくことが望ましい。

(2)ICT環境整備、運用の工夫

校内の教職員に、システムやICT機器の管理方法を周知すると同時に、校内でより活用しやすくするための運用の工夫を図る。

例えば、校内で共有しているICT機器の活用方法(機器の操作手順、接続方法の明確化、教室への貸し出しなどの運用方法)、コンピュータ室の運用方法(サーバー機や先生機、生徒機の操作手順の明確化、部屋のきまりなど)を示すなどの情報環境面での運用の工夫を図り、操作が苦手な教員にもわかりやすく伝わるようにすることが必要である。同時に、実際にICT機器をどのように活用するのかといった利用面での運用の工夫も非常に大切である。活用事例を校内で共有し、実践事例を校内の財産として蓄積するなどの工夫が必要である。ICTを活用した授業が予定される場合は、公開して、校内の教員で見合うなど、自然に校内で学び合う雰囲気を作ることが効果的である。

また、各教科会や学年会で、教科の指導経験が豊かな教員とICT機器の扱いの得意な教員が一緒になって、教科の学びを深めていけるICTの活用を考案し、授業づくりを行うなどの体制を整えていくことが重要である。

(3)校務の情報化による校務の効率化

副校長(教頭)、教務主任が中心となって校務の情報化を推進し、成績管理や校務分掌上の事務の効率化を図る。また、情報の共有によって、校内の児童・生徒理解を深めたり、作成した教材を共有、改善したりして教員相互に学び合い、教育の質の向上を図る。

校務の情報化は全員で一斉に取り組まないと意味をもたない。したがって、最初の段階では、スケジュールや連絡事項を共有したり、教材を共有したりするなど、比較的簡単に出来ることから始めていくようにする。そして、便利さを感じられる運用から、使わざるを得ない状況に進め、さらに、当たり前に活用している状況になり軌道に乗ってから、徐々に、成績管理などの重要な校務を情報化するよう、ステップを踏んで進めていくとよい。

(4)リスクマネジメント

教育委員会で定められた情報セキュリティポリシー等の規程を遵守し、その適切な運用を図るように、校内のマネジメントを図る。具体的には、教育委員会で示された基本方針と対策基準にしたがって、各学校でその運用を示した実施手順を作成し、具体化を図る。また、日頃から児童生徒の個人情報保護など情報セキュリティ上の意識を高めるように啓発に努める。

(5)情報公開・広報・公聴(学校Webサイト)

学校における教育活動の情報提供に対する保護者のニーズに応え、保護者や地域住民の理解・信頼・協力を得るために情報の発信やコミュニケーションを促進する。具体的には、学校Webサイトや学校だよりを活用して学校情報を発信・共有していく。

なお、Webサイトでの発信においては、広報の担当者任せにするのではなく、管理職自らが、学校の方針、普段大切にしていること、ささやかでもとても大切なこと、頑張っている教員の姿等を積極的に発信することで、地域や保護者の応援を得られるだけでなく、校内の教職員の励みにもつながって効果的である。

(6)校内研修(ICT活用指導力基準の活用)

教員のICT活用指導力の調査結果を踏まえ、計画的に授業研究の場を設定し、外部の講師やICT支援員を招いてICTを活用した効果的な指導方法を研究する機会を作る。ICT機器の活用方法については、日常的に、自主的に校内で学び合う機会を作る。

(7)ICT支援員の活用(教員の自立に向けての授業支援)

ICT支援員は、機器のトラブルやネットワークの障害対応といったICT環境面での技術支援というよりは、むしろ、ICTを活用した授業の相談や支援といった利用内容面での支援で効果を発揮する(図5)。

ICTを活用した授業に慣れていない教員にとっては、どのような授業展開が考えられるのか事前に相談をして、実際に授業の支援も要請する。こうして、まずは、ICTを活用した授業等を全ての教員が自立して行うことができるようにすることが大切である。慣れてきたら、ほぼ一人でICTを活用した授業ができるよう、教員一人一人の状況に応じた支援が求められる。

ICT活用が自立できた教員に対しては、更なる要望に応えて「わかる授業」「魅力的な授業」の実現・発展に向けた多様な支援をするために、ICT支援員を活用する。教員は、そもそも教科指導の専門家であるから、機器の扱いに慣れた次の段階として、「こんな活用はできないか。」「このことを実現するためにどんな活用が一番効果的か。」といった様々な要望が出てくることが予想される。したがってICT支援員は、これらの教員の要望に応えられるよう、教科における活用や効果的な学習活動に関する情報を提供できるなど、ある程度教育の内容に精通していることが必要となる。

なお、中学校では校務でのICT活用から始めて、その便利さを知り、全員が活用することを経ることにより、次に授業での活用へと拡大するという戦略が効果的である。したがって、導入期にはそのための支援が必要である。

最後に、『学校の情報化』を進めるに当たり、教育委員会と学校の役割分担及び、管理職がとるべきアクションを自己評価し、改善策を検討するためのリストを資料として掲載する。

図5ICT支援員の機能と具体的な業務

参考資料「教育委員会と学校の役割分担」

| 教育委員会 (教育CIO) |

学校 (学校CIO) |

|

| 教育の情報化のビジョン | 教育の情報化のビジョンを策定し、教育振興基本計画等に盛り込む | 教育の情報化のビジョンの普及、学校の実態に応じた重点的な取り組み |

| 推進体制の整備 | 教育CIO、CIO補佐官の連携による情報化の推進 情報化推進本部の設置 推進担当部署の設置と組織横断的な取り組み 学校の情報化を支援 |

校長、副校長、教務主任によるリーダーシップの発揮 カリキュラムコーディネータとしての情報主任 情報化を担当する校務分掌の位置付け |

| 情報化による授業改善と情報教育の充実 | モデルカリキュラムの開発 調査研究の推進 |

教育課程への位置付け 実践と評価 |

| 学校のICT環境の整備 | 整備計画の策定とそれに基づく整備 実態調査の実施・分析 システムの管理・保守の委託 |

運用・配置・活用の工夫 |

| 校務の情報化 | システムの整備 | 効率化、情報共有の実現 |

| リスクマネジメント | 学校セキュリティポリシーの策定と監査 | 学校セキュリティポリシーの遵守、運用 |

| 情報公開・広報・公聴 | 教育委員会による情報発信 コンテンツの配信 |

学校Webサイトによる情報発信 |

| 人材育成・活用 | 管理職、情報主任等の研修 外部人材の活用 |

校内研修 ICT活用指導力の育成 |

| ICT支援員 | 支援体制の整備 ICT支援員の雇用・配置 |

ICT支援員の活用 |

| 評価 | 事業評価・学校評価 | 自己評価 |

資料「教育委員会と学校が連携した教育の情報化の推進体制」

「『学校の情報化』に向けた管理職のアクション」の自己評価

このチェックリストは、『学校の情報化』を進めるに当たり、管理職がとるべきアクションを自己評価するためのものです。 まず、5つの領域の各項目について、「あてはまる」「ややあてはまる」「あまりあてはまらない」「あてはまらない」の4段階で評価してみましょう。そして、評価の低い領域や項目について、改善のアクションを検討してみましょう。これらの活動を副校長、教務主任や情報主任と一緒に行うことも一つの方法です。

| S: | 戦略的な学校経営 |  |

| S-1 | 教育の情報化の重要性を理解し、職員会議や授業研究会等の場で,教職員に周知している。 | |

| S-2 | 文部科学省等のホームページを閲覧し,教育の情報化に関わる施策等の情報収集を行っている。 | |

| S-3 | 学校の情報化を推進するための校務分掌を組織し、適切な人材配置を行っている。 | |

| S-4 | 教員のICT活用指導力向上のために学校内外での研修機会を提供している。 | |

| S-5 | 学校のICT機器を最大限活用するために配置や利用の工夫を行っている。 | |

| S-6 | 学校の情報化を支援する外部人材や技術サポートを活用している。 | |

| S-7 | ICT環境整備の充実や情報化推進施策について教育委員会に要望したり、協議したりしている。 | |

| A: | 学力向上のためのICT活用 | |

| A-1 | 教材研究・指導の準備などにICTを活用することを促している。 | |

| A-2 | 週案のチェックや授業観察等で教室での日常的なICT活用を確認している。 | |

| A-3 | 普通教室で用いるための教科指導用デジタルコンテンツを整備している。 | |

| A-4 | ICT活用の学力向上への効果を学力テストの結果等で確認している。 | |

| B: | 情報活用能力の育成と情報モラル教育への対応 | |

| B-1 | 各教科の学習活動の中で情報活用能力の育成に配慮するよう教員を指導している。 | |

| B-2 | 総合的な学習の時間のカリキュラムに情報活用能力を育成する学習活動を組み込んでいる。 | |

| B-3 | 情報モラル教育を教育課程に位置付け、日常的な指導と組み合わせて計画的に実施している。 | |

| B-4 | 携帯電話やインターネットの安全な利用について保護者と連携した取り組みを行っている。 | |

| C: | 校務の情報化と情報セキュリティへの対応 | |

| C-1 | 校務の情報化を積極的に進め、校務の効率化を図っている。 | |

| C-2 | 校務処理のためのシステム、ICT機器の整備に配慮している。 | |

| C-3 | 個人情報保護のための具体的な手順を策定し、徹底している。 | |

| C-4 | 著作権の遵守について、教職員、学習者や保護者の理解を促している。 | |

| D: | 保護者・地域・学校外への広報・説明責任 | |

| D-1 | 情報管理を徹底した上で学校WeBサイトによる情報発信を積極的に行っている。 | |

| D-2 | 保護者・地域住民等に必要な情報公開を行っている。 |

お問合せ先

初等中等教育局