- 現在位置

- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等(初等中等教育) > 「教育の情報化に関する手引」作成検討会 > 「教育の情報化に関する手引」作成検討会(第4回) 配付資料 > 「教育の情報化に関する手引」検討案 > 第4章 情報教育

第4章 情報教育

本章では情報教育の目標となる「情報活用能力」とは具体的にどのような能力であるのか,またそれらの能力を子どもたちに身に付けさせるために何をすればよいのかについて解説する。第1節では「情報活用能力」の具体的な内容について,第2節では各教科等の教育活動を通して「情報活用能力」をどのように児童生徒に身に付けさせるかについて,第3節では小学校から中学校への系統的な情報教育の接続の意義やその際の工夫,情報教育年間指導計画の立案についても解説する。なお情報モラルについては「情報活用能力」の一部であり本章でも取り上げているが,今日的課題の大きさを勘案し第5章としてさらに詳細に解説することになっている。

第1節児童生徒に身に付けさせたい情報活用能力

1.児童生徒に身に付けさせる情報活用能力の内容とは

新しい学習指導要領では情報活用能力を積極的に育成するために,次の二点にポイントを置いていることが読み取れる。まず,多くの教科等の中に情報手段を活用する学習活動を取り入れ,教科のねらいを達成するだけでなく情報活用能力の育成も念頭に入れた学習内容が記載されていることである。学校の情報環境が整ったこともあり,児童生徒自身が情報手段を活用する学習場面が多く紹介されている。そのため,学習指導要領の解説に記載されている情報活用能力育成に関わる内容を集め,分類することにより,今回の学習指導要領ではどのような情報活用能力を具体的に育てようとしているのかが見えてくる。

二点目は,小学校と中学校でどのように情報活用能力を育成するかが明確に区分され,それぞれの校種ごとに役割分担が鮮明になっているということである。「総則」の解説には,小学校の段階では「基本的な情報機器の操作」や「適切な情報活用の学習活動」,「情報モラル」の指導を行い,中学校では「適切かつ主体的,積極的な情報活用の学習活動」および「情報モラル」を充実させるとされている。(第3節参照)さらに,中学校の「総則」には,「小学校段階において『コンピュータで文字を入力するなどの基本的な操作』を身に付けることに重点を置いた学習活動を行っており,中学校段階においては,小学校段階の基礎の上に,(中略)情報手段を適切かつ主体的,積極的に活用できるようにするための学習活動を充実することが必要である。」と書かれている。これは,中学校で同じスタートラインから情報教育を始めるために,小学校の6年間を通してどの子にも情報活用能力の基礎基本を身に付けさせ,小学校卒業時には一定レベルの情報活用能力が備わっている必要があることを示すものである。

この二つの点から本章ではまず,新しい学習指導要領の解説に記載されている情報活用能力育成に関わる学習内容を集め,「初等中等教育の情報教育に係る学習活動の具体的展開について」(平成18年8月)の記載にしたがって情報活用能力の3観点を8種の要素に分けた上で,それぞれの要素ごとに分類した。

8種の要素とは,情報活用能力の3観点を,その定義の文言から,「情報活用の実践力A」については「(1)課題や目的に応じて情報手段を適切に活用する」,「(2)必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造する」及び「(3)受け手の状況などを踏まえて発信・伝達する」の3つに,「情報の科学的な理解B」については「(1)情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解」及び「(2)情報を適切に扱ったり,自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解」の2つに,そして,「情報社会に参画する態度C」については「(1)社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響の理解」,「(2)情報モラルの必要性や情報に対する責任」及び「(3)望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度」の3つに分類するものである。

この8種の要素に分類した学習活動によって育成される情報活用能力を小・中それぞれ30及び35項目にまとめた。そしてこれらを具体的で検証可能な指標として「情報活用能力の規準リスト」(表1)に整理した。

(表1)情報活用能力の規準リスト

| 小学校 | 中学校 | ||

| 情報活用の実践力A | |||

| (1)課題や目的に応じた情報手段の適切な活用 | |||

| 1 | 学習活動に必要とされるコンピュータやアプリケーションソフトの基本的な操作ができる | 学習活動や日常の活動において,目的に応じてコンピュータやアプリケーションソフトを選択し,利用できる | |

| 2 | 10分間に200文字程度の文字が入力できる | 10分間に300文字程度の文章が正確に入力・編集できる | |

| 3 | 電子ファイルを整理して適切な場所に保存できる | データの保存形式を変更し,フォルダ構成を考えて様々な保存先に保存できる | |

| 4 | 情報機器で収集した情報を報告や発表に利用できる | 情報機器で収集した情報を選択・評価・編集し,報告や発表に利用できる | |

| 5 | インターネットの閲覧や電子メールの送受信ができる | 利用の目的に応じて周辺機器をコンピュータに接続し,使用できるように設定できる | |

| (2)必要な情報の主体的な収集・判断・表現・処理・創造 | |||

| 1 | 複数のキーワードを組み合わせて,大量の電子情報の中から必要な情報を検索することができる | インターネットやデータベース,各種ファイル内から必要な情報を効果的に検索することができる | |

| 2 | 見学や観察,実験等で集めたデータを表やグラフに整理・処理し,考察できる | 観察,実験等,あるいは通信ネットワークから集めたデータをグラフに表し,比較したり傾向や規則性を調べたり予想したりできる | |

| 3 | インタビューやアンケート等を行って収集した情報を整理し,要点をまとめることができる | 観察や実験,あるいは通信ネットワークから集めたデータを集計し,基本的な統計処理を行うことで比較したり傾向や規則性を調べたり予想したりできる | |

| 4 | 文字,写真,表,グラフ等を組み合わせて新聞やカードを作成し,調べたことや自分の意見を表現できる | 文字,写真,表,グラフ等を組み合わせてレポートやポスターを作成し,分かったことや自分の主張を表現できる | |

| 5 | 音声や動画など多様なメディアを複合し,より効果的な電子ファイルに編集できる | ||

| (3)受け手の状況などを踏まえた発信・伝達 | |||

| 1 | 伝える相手を意識して,自分の考えや気持ちを文書や手紙で伝えることができる | メーリングリストやアドレス帳,ファイル添付など電子メールの機能を効果的に活用する方法を知り,経験する | |

| 2 | インターネットを介して自分の考えや気持ちを誤解のない表現で伝えることができる | 電子メールや掲示板,動画通信などを用いて,自分の考えや気持ちを正確に伝えたり,相手の気持ちを読み取ったりしてコミュニケーションができる | |

| 3 | 調べたことをWebページにまとめたり,相手にわかりやすくプレゼンテーション(発表)したりできる | 文字の大きさや色遣い,画像の配置などレイアウトを工夫してわかりやすいWebページ,プレゼンテーション資料,アニメーションなどを作成し,自分の考えを発信できる | |

| 4 | 課題や目的に応じて,小学校で学んだ情報手段を適切に活用して発信(発表)内容の評価や改善ができる | 課題や目的に応じて,中学校で学んだ情報手段を適切に活用して発信(発表)内容の評価や改善ができる | |

| 情報の科学的理解B | ||

| (1)情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解 | ||

| 1 | 情報手段を利用して,情報を集めたりまとめたりする方法と,その特性を知る | コンピュータの構成と基本的な情報処理の仕組みを理解できる |

| 2 | 電子メールやWebページなどの情報手段を利用して,情報を伝える方法と,その特性を知る | 情報通信ネットワークにおける基本的な情報利用の仕組みを理解できる |

| 3 | 電子メールや掲示板などの情報手段を利用して,情報を交流する方法と,その特性を知る | デジタル化の方法について知り,その特性や利点を理解できる |

| 4 | コンピュータを利用した計測・ 制御の基本的な仕組みを知ることができる | |

| (2)情報を適切に扱ったり,自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解 | ||

| 1 | 自分の活動や学習の成果をデジタル情報に記録し,評価できる | メディアの特徴と利用方法を知り,制作品の設計に活かすことができる |

| 2 | 情報の信憑性を確かめる方法を知り,課題解決に利用できる | 信憑性を確かめる方法を知り,いくつかの方法で自分の扱う情報の信憑性を確かめることができる |

| 3 | 収集した情報を比較したり,分類したり,関連付けたりして情報の整理を行う方法を知る | 情報処理の手順を考え,簡単なプログラムが作成できる |

| 4 | 情報を伝えるメディアの特性や,発信者から受信者までの情報伝達の過程を理解し,それを元に情報の真偽や質を吟味できる | |

| 情報社会に参画する態度C | ||

| (1)社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響の理解 | ||

| 1 | 情報が社会に与える影響力や情報技術が社会の中で果たしている役割を理解できる | 報道される事件や事故から情報や情報手段,情報技術が社会に及ぼしている影響について理解できる |

| 2 | 情報を伝える産業としてマスメディアの使命や役割を理解できる | 情報に関する技術が多くの産業を支えるとともに,社会生活や家庭生活を変化させてきたことを理解できる |

| 3 | 自分たちの身の回りにも情報通信技術が活用されていることを知り,生活に役立っていることを理解できる | 日常的な生活において情報や情報機器がどのような役割を果たしているか,事例をもとに理解できる |

| 4 | 不正アクセスや迷惑行為の実態を知り,ウイルス対策や暗号化など基本的なセキュリティ対策の必要性を理解できる | |

| (2)情報モラルの必要性や情報に対する責任 | ||

| 1 | 相手を思いやるコミュニケーションができる | 受け手の気持ちや考えを尊重してコミュニケーションができる |

| 2 | 責任ある情報発信ができる | 情報発信に責任を持ち,適正な情報が発信できる |

| 3 | ネットワークや情報機器を使う際のルールやマナーを守ることができる | 情報通信ネットワーク利用上の基本的なルールや法律を遵守し,著作権や知的財産権を尊重できる |

| 4 | インターネットには不適切な情報や有害な情報があることを知り,安全で正しい対処ができる | 安全性の面から情報社会の特性を理解し,危険を回避するとともに,万一問題に遭遇した場合にも,主体的に解決を図る方法を知る |

| 5 | 個人情報やID・パスワードの大切さに気づき,守ることができる | 自他の個人情報の重要性を知り,個人情報を守るために正しく対処できる |

| 6 | 健康に配慮して情報機器を使うことができる | 情報機器の使用による健康とのかかわりについて考え,情報機器の利用時間や頻度を自己管理できる |

| (3)望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度 | ||

| 1 | 協力し合ってネットワークを使うことができる | 情報を活用することの意義を理解し,積極的に情報共有をはかることができる |

| 2 | 情報を発信する側に求められる役割や責任の大きさ,情報を受け取る側の正しい判断の必要性について考えることができる | メディアから収集した情報には発信者の意図や背景があることを知り,批判的にとらえることができる |

| 3 | 情報に関する技術を適切に評価し,活用する能力と態度を身に付けることができる | |

また,この表の中でも,小学校の「情報活用の実践力」の最初の項目である「課題や目的に応じた情報手段の適切な活用」については,情報活用能力のコアとなる基本的な操作スキルであり,総則の解説にはすべての子どもたちに「確実に身に付けさせる」と書かれているところである。よってこの部分については出口として達成すべき規準リストだけでなく,発達段階を追って身に付けさせるべき能力を系統的に整理し,「小学校における基本的な操作スキル」として「表2」に示した。

(表2)小学校における基本的な操作スキル

| 基本的な操作スキル | 1年・2年 | 3年・4年 | 5年・6年 |

| 1学習活動に必要とされるコンピュータやアプリケーションソフトの基本的な操作ができる | コンピュータの構成を知り,電源の投入・終了など基本的な操作ができる マウスなどによる操作を中心とした簡単なソフトウエアの起動・実行・終了ができる |

ソフト(ワープロやプレゼンソフトなど)を使って,文字や画像を組み合わせて編集したり,印刷・出力したりできる | 文字や画像,映像など異なる電子ファイル,インターネット上の素材などをソフトウェアに取り込んで編集する経験を持つ 収集したデータを表にまとめたりグラフ化したりして出力できる |

| 210分間に200文字程度の文字入力ができる |

タッチタイプで自分の名前や短い文章を入力できる,また,自分の考えを文章にまとめることができる | 10分間に100文字~200文字程度の文字を入力できる | |

| 3電子ファイルを整理して適切な場所に保存できる |

作成したファイルに名前を付けて指定された場所に保存できる | 階層を意識してフォルダを作成し,種類や内容に応じて適切な場所に電子ファイルを整理・保存できる | |

| 4情報機器で収集した情報を報告や発表に利用できる | 自分で描いた絵やデジカメで撮影した写真を使って発表する経験を持つ | 写真や絵と文字を組み合わせてプレゼンテーションのスライドを作成し,調べたことや考えたことを発表できる | 写真や絵と文字を組み合わせてプレゼンテーションのスライドを作成し,調べたことや考えたことを発表できる |

| 5インターネットの閲覧や電子メールの送受信ができる | 複数個のキーワードを組み合わせて目的のWebページを検索したり,電子メールのルールやマナーを理解して,情報交換をしたりする経験を持つ | ブラウザやメールソフトの使い方のルールやマナーを理解し,情報の検索やコミュニケーションに活用できる |

2.小学校段階

(1)情報活用の実践力

「情報活用の実践力」は「情報手段の適切な活用」,「情報の収集・判断・表現・処理・創造」,「情報の発信・伝達」の3要素に分けられるが,「情報手段の適切な活用」は小学校段階では情報活用能力の核となる基本的な操作能力を指導する領域である。このため,規準リストだけでなく,低中高学年別の発達段階に応じた大まかな指導の筋道を示す系統表も併せて作成した。

「情報手段の適切な活用」では,まずコンピュータやマウス,キーボードなど入力デバイスの操作,アプリケーションソフトの起動,文字入力,ファイル保存,終了といった一連の基本的操作の能力を身に付けさせる。さらに,必要なソフトウェアを選んだり,保存場所を選択することで情報を整理したりする力も育てたい。なお文字入力に関しては,学習指導要領解説の「国語編」に4年から3年生にローマ字の指導が変更になった理由として「コンピュータを使う機会が増え」と書かれていることからも,3年生からローマ字による正しい指使いでの文字入力(タッチタイプ)の指導を行うものとする。規準リストで10分間に200字程度としたのは,45分の授業で600字程度の作文を入力し,推敲を経て印刷・保存することを想定している。また,ファイルの保存については,保存先の階層構造を意識しながら,ファイルの内容や種類によって整理し保存できる能力を育てたい。情報を集めてまとめて伝える能力は教科等でも広く行われる学習活動であり,情報機器で収集した情報を報告や発表に利用する能力はその基礎となるものである。インターネットの閲覧や電子メールの送受信については,ブラウザの基本的な操作やインターネット上の必要な情報を探すためのリンク集やWeb検索の利用について指導する。また,メールソフトの基本的な操作やファイル添付,メーリングリストや掲示板などWeb上のコミュニケーションツールによる交流の方法などについても指導したい。

「必要な情報の収集・判断・表現・処理・創造」では情報を検索したり,編集したり,表現したりする一連の情報活用の中で,的確に情報検索を行ったり,正確に作表したり,効果的にグラフに表したり,目的に応じて画像や文章をカードや新聞に編集したりするなど,課題解決の過程で必要となる情報手段の活用能力を4項目に整理した。これらの能力は単なる操作ではなく,それらの操作能力を前提として要点を求めたり調べたりする学習活動としてリスト化した。

「受け手の状況などを踏まえた発信・伝達」では児童が豊かなコミュニケーションを行うために必要になる正しくわかりやすい情報のまとめ方や,伝える相手を意識して正確に伝えるための情報メディアの正しい使い方,調べたことや考えを効果的に伝えるプレゼンテーションの方法,さらには自分の学習を振り返り評価・改善する活動を身に付けさせる。

(2)情報の科学的な理解

「情報の科学的な理解」は「情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解」と「情報を適切に扱ったり,自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解」の2つの領域に分けられる。前者は情報の収集・編集と伝達,そして交流の3種についてその方法と特性を理解する。これらの内容は情報手段の様々な活用場面で経験的に習得する内容も多く含まれている。例えば,アプリケーションソフトで作業を行う際にファイルには大きさや種類があることに気づいたり,作成したファイルを適切な場所に保存する際には保存先の構造やフォルダーの種類を識別したりしなければならない。情報の収集,伝達,交流のそれぞれの特性を理解するためには,このような経験を児童に多く積ませ,経験知を元にして知識にまで高めることが大切である。しかしこのような学習は自然に行われるものではない。学習計画を立案する中で,教師が意図的に情報手段の活用が求められる局面をより多く設定し,このような学習を埋め込んで知識まで高める工夫も求められる。

後者は自分自身の情報活用を記録し,振り返ったり,評価を行わせたりすることでよりよい情報手段の活用につなげる能力を培う。自分の作品を記録し自己評価を繰り返す中で課題に気づいたり,情報の信憑性を確かめたり,他者からの評価を元に課題解決の改善につなげたりするなど,PDCAサイクルを意識させながら,収集した情報を比較したり分類したり,関連づけしたりするなど様々な方法で客観的な評価を行うための能力を高めたい。

(3)情報社会に参画する態度

「情報社会に参画する態度」には「社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響の理解」と「情報モラルの必要性や情報に対する責任」,「望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度」の3項目が含まれている。

「社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響の理解」では主に5年生の社会科で指導する。学習指導要領社会5年には「(4)我が国の情報産業や情報化した社会の様子について,次のことを調査したり資料を活用したりして調べ,情報化の進展は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考えるようにする。」として,「ア放送,新聞などの産業と国民生活とのかかわり」,「イ情報化した社会の様子と国民生活とのかかわり」の2点が挙げられている。イの内容を学習する中で社会における情報の役割や影響を学ぶことになる。したがってここでの内容は,情報が社会の中で果たしている役割や,マスメディアの社会的使命,身の回りにある情報活用の事例を通して情報社会の特長についても扱うものとする。またそのような学習を通して,ネットワーク上の有害情報の存在など影の部分についても認識を深めさせたい。

「情報モラルの必要性や情報に対する責任」と「望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度」については主に情報モラルの実践力を養うことが目標となる。情報モラルとは「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」とされ,新しい学習指導要領の道徳にも「情報モラルの指導に留意する」と記載されている。また,文科省の「『情報モラル』指導実践キックオフガイド」で紹介されているモデルカリキュラム表には「情報社会の倫理」「法の理解と遵守」「安全への知恵」「情報セキュリティ」「公共的なネットワーク社会の構築」の5つの領域が示されている。これらの5つの領域に含まれる情報モラルの課題には,相手を思いやるコミュニケーションや自らの情報発信に責任を持つなどいわゆる情報倫理の内容と,情報社会の危険を回避し安全に情報活用を行なうセキュリティ意識の向上などいわゆる情報安全に関わる内容,そしてネットワークをよりよいものにしようとする態度や発信された情報の背景や意図を理解できるメディアリテラシの内容が含まれている。

3.中学校段階

(1)情報活用の実践力

中学校段階では,小学校で身に付けた基本的な情報活用の実践力を土台にして,より主体的で積極的な活用能力の向上をめざすことになる。具体的には,「情報手段の適切な活用」ではコンピュータだけでなく,モバイル端末の基本的な操作の習得や,情報活用の目的に応じた適切なソフトの選択,周辺機器を活用したコンピュータの機能拡張など,応用的な活用能力を育てる。また,情報を選択・評価・編集して報告や発表に利用したり,保存先の階層構造を意識しファイルの内容や種類によって構造的に保存したりする能力も必要である。10分に300字の文字能力は,50分の授業時間内に表やグラフを含めた1000字程度のレポートを作成することを想定している。

「必要な情報の主体的な収集・判断・表現・処理・創造」では検索の方法を工夫して効果的な情報検索を行ったり,集めたデータを表やグラフに加工して比較したり,傾向や規則性を見つけるなど基礎的な統計の能力を育てたい。また音声や動画などのファイルを取り込んで目的に応じて加工したり,表やグラフを組み合わせたレポートを作成したりて調べたことや考えを表現させたりするなどディジタル化された情報を複合したり編集したりする能力も育てたい。

「受け手の状況などを踏まえた発信・伝達」ではメールや掲示板などの情報コミュニケーションツールの特長を理解し,それぞれの良さや問題点を認識させ,目的に応じて選択させる能力を育てることが必要である。またそれらのツールを用いて受け手の状況に応じて情報を正確に伝える能力も育成したい。さらに,調べたことや自分の考えをレポートやWebページにまとめる際にも,読み手を意識してよりわかりやすい表現ができるようにしなければならない。プレゼンテーションなどの意見発表の場では,いかに自分の主張を端的に伝えることができるか発表方法を工夫するだけでなく,その場の状況に応じて柔軟に対応できる能力も育てたい。また「情報活用の実践力」のまとめとして,課題解決の場面における情報活用を自分自身で評価(メタ認知)し,適切なメディアや情報処理の方法を選んだり改善したりする力も育てたい。

(2)情報の科学的な理解

中学校段階における「情報の科学的な理解」は,主に技術・家庭の「D情報に関する技術」の中で,「情報通信ネットワークと情報モラル」,「ディジタル作品の設計・制作」,「プログラムによる計測・制御」の3つの内容に分けて取り扱うことになる。学習指導要領解説の技術・家庭編には次のように書かれている。

「コンピュータにおける基本的な情報処理の仕組みと,情報通信ネットワークにおける安全な情報利用の仕組みについて知ることができるようにする」(情報通信ネットワークと情報モラル)

「ディジタル作品の設計・制作を通して,メディアの特徴と利用方法を知り,多様なメディアを複合し,表現や発信ができるようにするとともに,目的に応じてディジタル作品の設計を工夫する能力を育成する」(ディジタル作品の設計・制作)

「計測・制御のためのプログラムの作成を通して,コンピュータを用いた計測・制御の基本的な仕組みを知り, 簡単なプログラムの作成ができるようにするとともに,情報処理の手順を工夫する能力を育成する」(プログラムによる計測・制御)

しかし,数学で2進数やディジタルの意味を学んだり,美術でディジタル化した情報を用いた作品を制作したりするなど技術・家庭以外にも「情報の科学的な理解」を取り扱う学習を実施することは可能である。

(3)情報社会に参画する態度

中学校学習指導要領社会の公民の目標に「現代の社会的事象に対する関心を高め,様々な資料を適切に収集,選択して多面的・多角的に考察し,事実を正確にとらえ,公正に判断するとともに適切に表現する能力と態度を育てる。」とある。また,内容にも「現代日本の特色として少子高齢化,情報化,グローバル化などがみられることを理解させる」と書かれている。このことから,「社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響の理解」に関しては中学校の社会科の公民分野の授業において主に取り扱うものと考えられる。その内容は,社会の情報化による生活の変化や様々なメディアの特質の理解,情報の信憑性,情報技術が我々の生活に及ぼしている影響やセキュリティ対策,情報の社会的使命などを理解する。

「情報モラルの必要性や情報に対する責任」と「望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度」については小学校と同様情報モラルの実践力を養うことが目的となる。小学校で学んだ情報モラルを土台にして,より社会的な理解を深め,法や権利,契約など個人と社会関わりの中で,自制心を持ちつつ,よりよいコミュニケーションを行い総合的な情報モラルの実践力をここでは育てたい。最後に,情報に関する技術を適切に評価し活用する能力と態度を身に付けることで,情報活用をよりよいものにする態度を育てたい。

第2節情報活用能力を身に付けさせるための各教科等での指導

1.小学校における各教科での情報活用能力の指導

<国語>

国語科の目標は,「国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し,伝え合う力を高めるとともに,思考力や想像力及び言語感覚を養い,国語に対する関心を深め国語を尊重する態度を育てること」に置かれている。各学年において「A話すこと・聞くこと」,「B書くこと」,「C読むこと」を通じて情報を得たり,知識や情報を関連づけていくこと位置づけられている。国語科では,言語を中心に取り組まれるが,小学校第3,4学年の読むことでは,実際に引用や要約をする際に,文章の表現や情報だけに限らず,図表やグラフ,絵や写真なども含むことに留意し,引用する部分をかぎ(「」)でくくり,出典を明示することや,引用部分が適切な量になることなどについても指導することが求められる。このことは,著作権を尊重し保護することになる。」とされ,言語以外の情報も読み取ることが求められ,情報モラルの指導に関わる内容もとりあげられている。

また,指導計画作成の配慮事項として,「また,児童が情報機器を活用する機会を設けるなどして,指導の効果を高めるよう工夫すること。」とされ,こうした活動の中で情報活用能力の指導が行われていく。特に,小学校国語科の解説では,総説で改訂の趣旨として,「ローマ字の指導については,情報機器の活用や他の学習活動等との関連を考慮し,より早い段階から指導する。」こととされ,改訂の要点で,「ローマ字の指導については,情報機器の活用や他の学習活動等との関連を考慮し,従前の第4学年から第3学年に移行している。」ことが書かれている。

- 小学校の第3学年及び第4学年の2内容 の〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕において,ウ文字に関する事項のローマ字の学習では,ローマ字表記の学習を行う。この時に,コンピュータを活用し,ローマ字入力の学習を行うことは,今後の情報機器の活用や他の学習活動との関連を考慮して,ローマ字の学習が小学校3学年に位置づけられた意味から考えて,大変重要なことである。(A-1-1/A-1-2)

- 小学校の第3学年及び第4学年の2内容のC読むことに おいて(1)エでは,引用や要約をする。この時,読み取った説明文の文章表現意外の,図表やグラフ,絵や写真なども含んだものも利用するが,資料から引用する部分と自分自身の言葉とを区別し,引用部分をかぎ(「」)でくくり,出典を明示することや,引用部分が適切な量になることなどについても指導する。(C2-3)

- 小学校の第5学年及び第6学年の2内容のB書くことにおいて,(1)アでは,目的や意図に応じて,書く事柄を収集する活動を行うことになる,この時,C読むことイで,本を中心とした資料から,新聞や雑誌,インターネットなど様々なメディアへとその活用や情報収集の範囲を広げることも求められていることとも関連づけ,インターネットを使い,検索によって自分の求める情報探し,読み取り,整理してまとめていく活動を取り入れる。(A-2-1)

(1)小学校の第5学年及び第6学年の2内容のA話すこと・聞くことにおいて,1オで互いの立場や意図をはっきりさせながら,計画的に話し合う活動に取り組む。この時に,インターネットや図書室の本を利用して,情報を集めることで,自分の考えや立場をはっきりさせることからスタートする。話し合いの場面では,相手の立場や意見に耳を傾け,それに対する自分の考えを作りあげていく活動に取り組む。(A-1-4)

<社会>

小学校社会科においては,5学年の内容で「(4)我が国の情報産業や情報化した社会の様子について,次のことを調査したり資料を活用したりして調べ,情報化の進展は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考えるようにする。」とあるように,情報について学ぶことに特色がある。これまでとは,「情報科した社会の進展」や,「情報科した社会の様子と国民生活の関わり」について学び関心を持つことが目標となっている点が異なる。

内容としてだけではなく,学習の過程においても,「情報ネットワークを活用して資料の収集,活用,整理をする」ことが解説に書かれ,「児童一人一人が学習問題などを解決するために図書館やコンピュータなどを活用する過程で,必要な資料を検索・収集する能力,分析・選択する能力,検討・吟味する能力,加工・整理する能力などを習得することができる」ようにしていくことが指導計画作成上の配慮事項として書かれている。

- 地図や統計,写真などの資料を活用したり,関係機関に従事する人に聞き取り調査したり,インターネットなどで学習内容に関する情報を集めたりして具体的に調べる。(A-2-3)

- インターネット,電子メールなどの様々な情報手段により,自ら情報を発信し,国内ばかりでなく,例えば日本人学校など海外の人々ともかかわりをもった学習を行う。(A-3-2)

- コンピュータを実際に使ってインターネットのWebサイトを使って情報を収集したり,調べたことをWEBに発信したりする(B-1-2)

- 食料生産の盛んな地域で生産に従事している人々に手紙などで調査したり,インターネットで生産地が発信する情報を集めたりするなど,具体的な活動を通して調べる (A-2-1)

- 学習をする地域の市役所などに問い合わせたりインターネットを活用したりして県内の特色ある地域に関する資料を収集し,有効に活用する(B-1-1)

- 情報化の進展は,国民の生活に大きな影響を及ぼしていることを,身の回りでの情報の使われ方を調べ,情報の有効な活用が大切であることを考える(C-1-1)

- 情報産業についてその仕事の様子を調べ,国民生活の維持と向上に役立つことをまとめる(C-1-2)

- 近年の情報化の進展に伴い,我が国ではテレビやラジオ,新聞,電話,コンピュータなどの様々な情報手段が普及していることや,人々は放送や新聞などの産業が発信する情報を日常の生活や産業活動の多方面で活用し,様々な影響を受けていることなどを身の回りから実例をあげて調べる(C-1-1/C-1-3)

<算数>

学習指導要領算数科には,「数量や図形についての感覚を豊かにしたり,表やグラフを用いて表現する力を高めたりするなどのため,必要な場面においてコンピュータなどを適切に活用すること。」と書かれており,その解説には,「その際,資料などの情報を分類整理したり,表やグラフを用いて表現したり,図形を動的に変化させたり,数理的な実験をしたりするなど,コンピュータのもつ機能を効果的に活用することによって,数量や図形についての感覚を豊かにしたり,表現する力を高めたりするような指導の工夫が考えられる。」とある。

これらのことから,算数科においては,コンピュータを利用した効果的・効率的な学習とメディアリテラシに留意することが必要である。そこで,算数科において情報手段の活用を埋め込むためには,次のような活動が考えられる。

- 収集や推察したデータに落ちや重なりがないように整理するため,表計算ソフトの表に入力して検討する。この活動により,表による整理の方法を,情報を正確に分類する方法として体験させる。(A-2-2/A-2-3)

- 目的に応じて資料を分類整理し,それを円グラフ,帯グラフを用いて表す。表計算ソフトでは,入力したひとつの表(データ)をもとに,簡単にいくつかのグラフを作り分けることができる。この機能を用いて,表現したい情報はどのグラフで表すのが適切かを検討させ,コンピュータのよさを体験させる。(A-2-2)

- 身の回りの少数,分数,割合等をデジタルカメラで撮影させ,持ち寄って見合うことで生活との関連に気付かせる。(A-1-4)

<理科>

理科の学習においては,自然の事物・現象に直接触れ,観察,実験を行い,問題の把握,情報の収集,処理,一般化などを通して科学的に探究する能力や態度を育て,科学的な見方や考え方を養うことが大切である。そして,これらの活動を展開する中で,コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用することは,児童・生徒の学習の場を広げたり学習の質を高めたりするとともに,情報活用能力を育成するための有効な方法である。

例えば,観察, 実験の過程での情報の検索, 実験データの処理, 実験の計測などの際,コンピュータシミュレーションや映像,図書などの情報を収集,編集,活用することができる。また,小学校段階から,学習を深めていく過程で,児童が相互に情報を交換したり,説明したりする手段として,プロジェクタをはじめとする様々な視聴覚機器を活用することも考えられる。なお,これらの機器を活用する場合は,その操作について適切な指導を心掛けることが必要である。

このような,理科を通して情報活用能力を育成するための学習活動として,具体的には次のような学習活動が考えられる。

- 天気の変化を学習する際,テレビや新聞,インターネットの天気図サイトを活用し,数日間の天気の様子を調べ,天気はおよそ西から東へ変化していくという規則性があることをとらえるようにする。(A-2-1)

- 観察記録や実験データを表計算ソフトに入力し,表に整理したりグラフ化したりする。表計算ソフトでは様々な形式のグラフを簡単に作成できるので,考察を充実させることができる。(A-2-2)

- 第6学年「土地のつくりと変化」の学習においては,実際の地層の観察を行うことが望ましいが,インターネットで地層の静止画を検索させ,複数の地層の静止画を閲覧することにより,一層の理解の充実を図る。(A-2-1)

- 学習内容についての自分の考えや学習のまとめをプレゼンテーションソフトのスライドに表し,説明し合う活動を通して,児童相互の情報交換や学習の定着を図る。(A-3-3/A-3-4)

ただ,コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段については,あくまで理科の学習活動を支援する道具として位置付ける必要がある。例えば,インターネットの情報は適切なものばかりではないことに気付かせることも大切である。

<生活>

生活科の趣旨は,身の回りの地域や自分の生活に関して直接体験を重視した学習活動を行い,自分の生活や自分自身について考えさせたり,生活上必要な習慣や技能を身につけさせたりして,自立への基礎を養っていくことである。このように生活科は直接体験を重視するが,今回の学習指導要領の改訂では「伝え合い交流する活動の充実」が要点に掲げられ,内容に「生活や出来事の交流」が追加された。「改善の具体的事項」にも「身の回りの人とのかかわりや自分自身のことについて考えるために,活動や体験したことを振り返り,自分なりに整理したり,そこでの気付き等を他の人たちと伝え合ったりする学習活動を充実する」と書かれている。これは,児童の学習活動を体験だけで終わらせずに,まとめたり伝えたりする活動を行うことで気づきの質を高めたり,知的好奇心を持たせたりしようとしているのである。これらの学習活動の一連の流れの中に情報手段の活用を埋め込むことで,情報活用能力の指導に資する活動を行うことができる。このような生活科の趣旨を踏まえて,情報活用能力を育成する学習活動として次の4つの学習活動が考えられる。

- 内容(1)の「学校と生活」より,第1学年で実施するスタートカリキュラムとして「学校探検」を実施する。この学習で探検する対象にコンピュータ室も取り入れ,この部屋でどのような学習をするのか児童が体験する活動を行う。(A-1-1)

- 同じく内容(1)の「学校と生活」より,「通学路しらべ」の学習を行い,通学路の様子やその安全を守っている人の様子を見たり聞いたり,デジカメで撮影したりして調べ,学級で発表し合う。(A-1-4/A-3-3)

- 内容(3)の「地域と生活」より,「町探検」の学習を行い,活動の中で児童が発見したり気づいたりしたお店で働く人や公園,公共施設の様子をデジカメで撮影し学級で発表する。(A-1-4/A-3-3)

- 内容(8)の「生活や出来事の交流」より,「交流会」の学習を行う。これは,体験したり活動したりして,感じたことや気付いたり考えたことなどを,学校の友達や地域の人,地域の幼児などに伝え合い交流する活動である。交流の目的に応じて調べたりインタビューしたりして情報を集め,それを伝えたり発信したりするが,その際に情報手段を用いる場面を設定する。(A-2-3/A-3-3)

上記の4つの活動以外にも,内容(4)の「公共物や公共施設の利用」や(5)「季節の変化と生活」,(9)「自分の成長」などの学習活動の中に情報手段を用いる場面を設定し,情報活用能力を高める活動を行うことが可能である。

<音楽>

小学校における音楽科の目標は「表現及び鑑賞の活動を通して,音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育てるとともに,音楽活動の基礎的な能力を培い,豊かな情操を養う」である。学習指導要領には情報活用能力育成のための具体的な学習内容の記述はあまり見られないが,音声を扱い実技も伴う音楽の学習には多くの場面で情報手段の活用が考えられる。例えば,楽譜や歌詞をプロジェクタでスクリーンに大きく映したり,リコーダーや鍵盤ハーモニカの指使いをアニメーションで示したり,器楽演奏の練習でパートごとに楽譜データを再生して練習したり,作曲ソフトでふし作りをさせたり,鑑賞の学習で音声ファイルを活用するなどである。このような学習を通して児童がコンピュータに慣れ親しんだりその良さに気づいたりすることができる。

<図画工作>

小学校段階における図画工作科の目標は,「表現及び鑑賞の活動を通して,感性を働かせながら,つくりだす喜びを味わうようにするとともに,造形的な創造活動の基礎的な能力を培い,豊かな情操を養う。」とあるように,手や体を使って直接的に造形することが大切であるが,実際のデザインの分野ではコンピュータがなくてはならない道具となっていることから,コンピュータを利用した表現も積極的に取り入れたい。また,鑑賞の学習においても,インターネットには有名無名に関わらず,美術書に掲載されないような作品が多く公開されていることを利用して,児童が自由に検索することで,鑑賞作品の対象を広げることができる。

- コンピュータを使って,スキャンした写真や図を使ってデジタル版のコラージュ作品をつくる。半透明化して写真を重ねるなど,デジタルならではの表現を楽しむことができる。(A-1-1/A-1-4)

- プレゼンテーションソフトのスライドを利用して,図や色,文字の大きさや配置などを工夫してコンピュータでポスターをつくる。コンピュータのよさは,試行錯誤が何度でもできることと,実際に描いたら何十時間もかかるポスターを作成する学習が効率よくできることである。(A-2-4)

- インターネットで公開されている多くの美術作品を検索する中で自分が気に入った作品を選び,「私のお気に入り美術作品」を児童間で紹介し合う。(A-1-4/A-2-1)

<家庭>

小学校家庭科のねらいは,家庭生活における衣食住などに関する内容について,実習や観察,調査などを通して学習することによって,日常生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け,生活における自立の基礎を培うとともに,家庭生活を大切にする心情を育てることを目指している。

このことから,情報活用能力を育成するための学習活動として,以下のような学習活動が考えられる。

- 衣食住や家族の生活などに関する情報の収集(A-1-4/A-2-1)

- 「購入しようとする物の品質や価格などの情報の収集(A-1-4/A-2-1)

<外国語活動>

今回の学習指導要領改訂により,中学校との円滑な接続等の観点から小学校第5学年及び第6学年に外国語活動が新設された。小学校の外国語活動の目標は1外国語を通じて,言語や文化について体験的に理解を深める。2外国語を通じて,積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図る。3外国語を通じて,外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませる。など以上の三つの柱を踏まえた活動を統合的に体験することで,中・高等学校等における外国語科の学習につながるコミュニケーション能力の素地をつくろうとするものである。これらの趣旨を踏まえ,以下の学習活動が考えられる。

- コンピュータや情報通信ネットワーク,教育機器などを有効活用したりDVD,VTRなどの教材コンテンツを活用したり,ネイティブ・スピーカーなどの協力を得たりして児童が音声を中心とした外国語に慣れ親しませる体験する活動を行う。(A-1-1/A-2-1)

- 児童がインターネットを通じて海外から情報を収集したり,電子メール等を活用して海外の人々と交流する学習活動(A-3-1/A-3-2)

<道徳>

学習指導要領では,小学校,中学校ともに道徳の時間の配慮事項として,「児童の発達の段階や特性等を考慮し,第2に示す道徳の内容との関連を踏まえ,情報モラルに関する指導に留意すること。」と書かれていることから,道徳の時間における情報活用能力の育成としては,情報モラルを取り扱うことが中心となる。

情報モラルとは,情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度ととらえることができ,その内容としては,個人情報の保護,人権侵害,著作権等に対する対応,危険回避などネットワーク上のルール,マナーなどが一般に指摘されている。社会の情報化が進展し,コンピュータや携帯電話等が普及することにより,情報の収集や表現,発信などが容易にできるようになったが,その一方で,情報化の影の部分が深刻な社会問題になっている。小学校段階から,学年が上がるにつれて,次第にそれらを日常的に用いる環境に入っており,学校や子どもたちの実態に応じた対応が学校教育の中で求められる。これらは,学校の教育活動全体で取り組むべきものであるが,道徳の時間においても,情報モラルに関する指導に配慮していかなくてはならない。ただ,単に知識や対処を教え込むのではなく,児童・生徒が考えたり,話し合ったりする時間を設定する必要がある。

これらのことから,道徳の時間における情報モラル指導を中心とした学習活動としては,次のような内容が考えられる。なお,インターネット上には多くの情報モラル教材や実践事例が公開されているので,実践の際は,それらを利用することで効果的に学習を進めることができる。

- 掲示板やメールなど,ネット上の書き込みのすれ違いなどの例を題材に,他者への思いやりや礼儀の問題及び友人関係の問題等について考えさせる。「いいよ」など同じ言葉でも意味が複数考えられるあいまいな言葉を題材にして,メールの場合は誤解の原因になる危険性があることを実感させる。(C-2-1)

- インターネットでは自分のことを明らかにしなくとも情報のやりとりができるという匿名性がある。使い方によっては相手を傷付けるなど,人間関係に負の影響を及ぼすことがあることに気付かせる。軽い気持ちやいたずら心で掲示板に友達の悪口を書いたことで,相手が自殺してしまった実際の事件の新聞記事が題材となる。(C-2-2)

- 相手の顔が見えないメールと顔を合わせての会話との違いを比較させ,メールなどが相手に与える影響やコミュニケーションの特性について考えさせる。特に,メールは感情を伝えるよりも情報を伝えることに向いていることに気付かせたい。(C-2-2)

- 自分や友だちの個人情報を知らない人にむやみに教えてはならないことを知る。個人情報が悪用された場合を考えさせながら,事例を挙げて個人情報の扱いに注意しなければならないことを実感させる。(C-2-5)

- 著作権や知的財産権を理解し,これらの権利を守ることを理解する。コピーした音楽CDをもらった場合や,友だちの美術作品を真似してしまう心の葛藤などが題材になる。(C-2-3)

<総合的な学習の時間>

「総合的な学習の時間」の目標は,「横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して,自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとともに,学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的,協同的に取り組む態度を育て,自己の生き方を考えることができるようにする」とされ,他教科と同じように学習指導要領で定められている。しかし「総合的な学習の時間」が他の教科と異なるのは,「各学校において,総合的な学習の時間における育てたい力や取り組む学習活動や内容を,子どもたちの実態に応じて明確に定め,どのような力が身に付いたかを適切に評価する」とされているように,学習活動や内容を学校ごとに自主的に定めるようになっていることである。したがって,「総合的な学習の時間」における情報活用能力の育成は,各教科等が描くモザイク画の欠けた部分を「総合的な学習の時間」で補い完成させるように,規準リストの中から,教科等で身に付けさせることができない内容を「総合的な学習の時間」の指導計画の中に意図的に埋め込む必要がある。

小学校の規準リストにある「10分間に200字程度の文字を入力できる(A-1-2)」を例にとると,いずれの学校も3年生の国語でローマ字学習と併せて文字入力の指導を行うことになるが,これだけで10分間に200字の水準まで身に付けさせることはできない。ある学校ではそれ以降の国語等の教科の中で文字入力が継続的に指導され卒業時に規準リストのレベルを達成できる見通しがあれば「総合的な学習の時間」に文字入力の指導を含めた学習活動の必要はない。しかしそのような指導計画がない場合には「総合的な学習の時間」の中に意図的に文字入力を埋め込んだ学習活動を計画して実施し,卒業までに規準リストのレベルを達成する必要がある。

このように,各学校で情報教育の年間指導計画を立案する際には,他教科と「総合的な学習の時間」との調整を図りながら,児童生徒が卒業時に過不足無く情報活用能力を身に付けておくように策定しなければならいのである。その際,「小・中学校新学習指導要領Q&A(教師向け)」に,「探究的な学習の一環とは言えない,スキル習得を目的とした学習だけで,総合的な学習の指導内容を構成することは適当ではありません」と書かれているように,スキル習得を目的にするのではなく,あくまでも探求活動の中に情報手段の活用を埋め込んで,「総合的な学習の時間」の目的に合致させながら情報活用能力を指導する工夫が求められる。

このようなことから,あえてここでは「総合的な学習の時間」の具体的な学習活動を提案せず,教科等を縦糸に,「総合的な学習の時間」を横糸にして,子どもたちの情報活用能力を学校ごとに育てなければならないこと(第3節参照)を強調しておきたい。

(表3)小学校における情報活用能力育成のための各教科等での学習活動

| 学習活動 | |

| 国語 |

|

| 社会 |

|

| 算数 |

|

| 理科 |

|

| 生活 |

|

| 図工 |

|

| 家庭科 |

|

| 外国語 |

|

| 道徳 |

|

2.中学校における各教科での情報活用能力の指導

<国語>

中学校でも小学校と同じように各学年において「A話すこと・聞くこと」,「B書くこと」,「C読むこと」を通じて情報を得たり,知識や情報を関連づけていくこと位置づけられている。国語科では,言語を中心に取り組まれるが,「第2学年「A話すこと・聞くこと」(1)ウ 目的や状況に応じて,資料や機器などを効果的に活用して話すこと。第2学年「C読むこと」(2)ウ新聞やインターネット,学校図書館等の施設などを活用して得た情報を比較すること。」と,インターネットや情報機器を活用することが位置づけられている。このような,国語科の趣旨を踏まえて,情報活用能力を育成するための学習活動として,次の4つの学習活動が考えられる。

- 第1学年 の内容のB書くこと アで課題を決めてその課題について,材料を集めて自分の考えをまとめる活動に取り組む。材料集めでは,図書,コンピュータやインターネットの活用が考えられる。この時に,C読むこと の読書と情報活用に関する指導と関連させ,目的に応じてメディアを使い分けていくような活動にしていく。(A-1-1/A-1-4/A-3-3)

- 第2学年の 内容A話すこと,聞くこと 1 ウで資料や機器などを効果的に活用して話す活動に取り組む。ここでは,プレゼンテーションソフトや,デジタルカメラ,グラフ作成ソフトなども活用し,伝えたいことをはっきりとさせ,それを伝えるために必要な資料を集め,プレゼンテーションを行っていく。資料の収集の際に,インターネットを活用することや,取材,インタビューや図書室の本を活用することになるので,メディアの使い分けも考えたい。 (A2-4/A-3-2/A-3-3/B-2-4/C-3-2)

<社会>

中学校の社会科では,小学校での学習を踏まえて,公民的分野の内容として「「情報化」では,大量の情報の活用によって経済などの仕組みや社会生活が変化してきていることや,その中で個人が主体的に情報を収集,処理,判断,発信するなどの情報を活用する力や情報モラルを身に付けていくことなどが大切となってきていること」を学ぶことになる。

また,内容としてだけでなく,指導計画の作成と内容の扱いとして「「資料の収集,処理や発表などに当たっては,コンピュータや情報通信ネットワークなどを積極的に活用」することが大切である。」とされている。ここでは,興味・関心を高めること,知識や概念の習得,資料の収集,処理,情報の共有や交流,発表など,社会科学習をより豊かなものにするために,生徒にコンピュータや情報通信ネットワークを瀬局的に活用させることが求められている。また,その際には,情報モラルの指導にも配慮することについてもふれられている。そこで,学習活動の中で情報活用能力を育てるために次のような場面が考えられる。

- 地図や統計,写真などの資料を活用したり,関係機関に従事する人に聞き取り調査したり,インターネットなどで学習内容に関する情報を集めたりして具体的に調べる。(A-2-3)

- インターネット,電子メールなどの様々な情報手段により,自ら情報を発信し,国内ばかりでなく,例えば日本人学校など海外の人々ともかかわりをもった学習を行う。(A-3-2)

- コンピュータを実際に使ってインターネットのWEBサイトを使って情報を収集したり,調べたことをWEBに発信したりする(B-2-4)

- 情報ネットワークの利便性に目を向け,情報化の進展によって人々の生活の向上が図られていることを具体的に調べ,情報を有効に活用しながら生活する必要があることや,情報の送り手として発信する情報に責任を持とうと考える(C-2-2)

- マスメディアの働きや,それを通して送り出された情報が国民生活に大きな影響を及ぼしていることを調べ,情報を発信する側に求められる役割や責任の大きさ,情報を受け取る側の正しい判断の必要性などについて考える(C-3-2)

<数学>

中学校の数学では,解説に,「ヒストグラムを手作業で作成する経験をすることは,その意味の理解を深める上で大切であるが,(中略)コンピュータなどを利用して,考える時間を確保することが大切である。」や,「情報通信ネットワーク等を活用して資料を収集する場合は,二次的な資料が多くなると考えられるので,誰がどのようにして調べた結果なのかなど,その信頼性に注意しなければならない。」と書かれている。

これらのことから,数学科においては,コンピュータを利用した効果的・効率的な学習とメディアリテラシに留意することが必要である。そこで,数学科において情報手段の活用を埋め込むためには,次のような活動が考えられる。

- 大量の資料を整理する場合や大きな数,端数のある数を扱う場合などには,表計算ソフトを利用して作業の効率化を図り,処理したグラフ等の結果を基に資料の傾向を読み取る。(A-2-2/A-2-3)

- インターネットで収集した情報の信頼性を確認するために,複数のサイトで調べたり,官公庁等公式なサイトで調べたりするなど,メディアリテラシの指導を意識した情報収集を行わせる。(A-2-1/B-2-2)

- 統計にかかわる資料を集めて学習する際は,参考書や事典類だけでなく,インターネットで検索させ,最新の情報を収集させる。(A-2-1)

- 電子メールや掲示板,動画通信などを用いて,遠隔地にいる生徒間で問題を出し合ったり,解いたりして相互に伝え合い数学を楽しむことで,数学を学ぶことに対する興味や関心を高める。(A-3-1/A-3-2)

<理科>

学習指導要領中学校理科の解説には,今回の改訂の趣旨として「科学的な思考力・表現力の育成を図る観点から,自然の事物・現象の中に問題を見いだし,目的意識をもって観察,実験を主体的に行い,課題を解決するなど,科学的に探究する学習活動を一層重視する。その過程で,比較したり,条件に目を向けたりするなどの小学校で培った能力をさらに高め,結果を分析して解釈する能力や,導き出した自らの考えを表現する能力を育成する。」と述べられている。このような科学的な思考力・表現力の育成を図る学習活動は情報活用能力の育成にも大きく関わるものである。このようなことから,中学校の理科では次のような学習活動が考えられる。

- 調査や探究の際に,テーマに関する情報を適宜記録して整理させたり,図書室,博物館,情報通信ネットワークなどを活用して調べさせたりする。(A-1-1/A-2-1)

- 観察,実験のデータ処理の段階でデータを表計算ソフトに入力し,表に整理したりグラフ化したりすることで,規則性を見いだすことが容易となる。(A-2-2/A-2-3)

- 火山活動や地震,自然災害等は再現したり,体験したりすることが困難であるが,シミュレーションソフトやインターネット上の動画教材を活用することで,図書の情報以上の学習効果を得ることができる。(A-1-1/A-2-1)

<音楽>

中学校の音楽の目標には「音楽を愛好する心情」や「音楽文化についての理解」などが加わり,より幅広い音楽文化の背景や歴史についても学ぶことになる。学習指導要領解説には,「つくった音楽を,五線譜だけではなく,文字,絵,図,記号,コンピュータなどを用いてどのように記録するかについて工夫させる」や「自然音や環境音,さらには,音環境への関心を高める」,「音楽の学習に利用できるコンピュータのソフトウェアや様々な教育機器が開発されており,これらの活用を図ることは,学習を効率よく進めたり生徒の学習意欲を高めたりする上で有効である」,「授業の中で表現したり鑑賞したりする多くの楽曲について,それを創作した著作者がいることや,著作物であることを生徒が意識できるようにし,必要に応じて音楽に関する知的財産権に触れる」などの記述があり,これらの記述にしたがって次のような学習活動が考えられる。

- リコーダーでいくつかの音を吹きながら,音と音とを連ねて断片的な旋律をつくり,それを基にして,反復したりリズムを変えたり対照的な旋律を続けたりして,試行錯誤しながら音楽をつくっていく活動の中で創作された曲をICレコーダー等の情報機器で録音し電子情報として整理して保存する。(A-1-4/A-1-5)

- 風の音,川のせせらぎ,動物の鳴き声,機械の動く音など,生活や社会の中に存在する様々な自然音をICレコーダーなどの情報機器を用いて収集し,その音が人々にどのような影響を与えているのかを考えたり,よりよい音環境の在り方への関心を高めたりする。(A-1-5/A-2-5)

- 作曲や音声合成のためのソフトを用いて生徒が音楽を創作し,鑑賞会を開いて交流したり,音楽家や音楽史を調べてプレゼンテーションを行ったりするなどコンピュータのソフトウェアや教育機器を活用した学習を行う。(A-1-5/A-2-5)

- 知的な創作活動によって何かをつくり出した人に対して「知的財産権」が付与される。鑑賞の学習で用いられる音楽やインターネットを通じて配信されている音楽はこの「知的財産権」の一つである著作権で保護されているので,著作権者の許諾なしに利用してはいけないことを理解する。(C-2-3)

<美術>

中学校の美術では目標の中に「美術文化についての理解を深め,豊かな情操を養う。」とあることから,美術書とともにインターネットを活用することで,美術や文化をより広く,より深く理解することができる。

これらのことから,図画工作科・美術科における情報活用能力の育成には,次のような学習活動が考えられる。

- 表したいテーマについて,デジタルカメラ,スキャナ,写真,ビデオ,コンピュータ等の映像メディアを活用して,美しく豊かに表現する。その際,メディアの特性を理解し,適切に選択できる力を高めるように留意する。(A-1-1/A-1-4/B-2-1)

- 興味・関心をもった身の回りの美術について,デジタルカメラで撮影した写真と調べた文章をプレゼンテーションソフトでレイアウトする。生徒間で発表し合うことで,生活を心豊かにする造形や美術の働きについて理解を深める。(A-2-4/A-3-3)

- 他者の美術作品を児童・生徒が扱う場面では,著作権等の知的所有権について,権利の尊重や侵害についても併せて指導を行う。(C-2-3)

<技術・家庭>

技術・家庭科の中では,特に中学校技術・家庭科の技術分野の「D情報に関する技術」は,中学校段階における情報教育の核としての役割を担っている。中学校学習指導要領総則の中でも,「小学校段階で身に付けた知識・技能を基に,技術・家庭科の技術分野において,情報手段の構成・仕組みなどを理解させ,それらを基にした情報モラル,情報技術の活用にかかわる能力・態度を身に付けさせるとともに,技術・家庭科だけではなく,国語科,社会科,数学科,理科,外国語科等の各教科における資料の収集・処理,観察・実験といった学習活動や言語活動,総合的な学習の時間などのそれぞれにおいて,コンピュータや情報通信ネットワークを活用することが重要である。」と明記されている。また,コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用についても,その際,技術・家庭科と各教科等が相互に関連を図ることが重要であり,指導における連携や協力に留意する必要があるとしている。

「D情報に関する技術」の学習では,情報に関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得させるとともに,情報に関する技術が社会や環境に果たす役割と影響について理解を深め,それらを適切に評価し活用する能力と態度を育成することをねらいとしている。これらの内容を指導するに当たっては,情報に関する技術の進展が,社会生活や家庭生活を大きく変化させてきた状況とともに,情報に関する技術が多くの産業を支えていることについて理解させるよう配慮する。また,情報活用能力を育成する観点から,小学校におけるコンピュータの基本的な操作や発達の段階に応じた情報モラルの学習状況を踏まえるとともに,他教科や道徳等における情報教育及び高等学校における情報関係の科目との連携・接続に配慮することとしている。

なお,小学校家庭科,中学校技術・家庭科の家庭分野及び技術分野の「A材料と加工に関する技術」「Bエネルギー変換に関する技術」「C生物育成に関する技術」,高等学校家庭科,教科「情報」などにおいても,情報活用の実践力,情報の科学的な理解,情報社会に参画する態度の育成にかかわりを持っている。

中学校段階における情報教育の核としての役割を担っている中学校技術・家庭科の技術分野「D情報に関する技術」の指導に当たって,情報活用能力を育成するため以下のような学習活動が考えられる。

(1) 情報通信ネットワークと情報モラルについての事項に関しては,次のような学習活動が考えられる。

- 観察や実験を通してコンピュータを構成する主要な装置と,基本的な情報処理の仕組み,情報をコンピュータで利用するために必要なディジタル化の方法と情報の量の関係について学習する。(B-1-1/B-1-3)

- コンピュータの処理装置や記憶装置の性能を表すビット(B:Bit)やバイト(B:Byte),デジタルカメラやディスプレイ及びプリンタなどの周辺機器にかかわるピクセル(pixel),Dpiなど,情報の処理に関係する主な単位について,Bpsなど情報通信ネットワークに関係する主な単位について,メガ(M)やギガ(G)などの接頭語も含めて学習する。(B-1-1)

- インターネットなどの情報通信ネットワークの構成については,サーバや端末,ハブなどの機器及び光ファイバや無線などの接続方法に加えて,TCP/IPなどの共通の通信規約が必要なことについて,安全に情報を利用するための基本的な仕組みについては,ID・パスワードなどの個人認証とともに,フィルタリング,ウイルスチェック,情報の暗号化などについて学習する(B-1-2/C-1-4/C-2-5)

- 著作権や知的財産を保護する必要性,情報の発信に伴って発生する可能性のある問題と,発信者としての責任について学習する。(C-2-2/C-2-3)

- 情報通信ネットワーク上のルールやマナーの遵守,危険の回避,人権侵害の防止等,情報に関する技術の利用場面に応じて適正に活動する能力と態度について学習する。(C-2-3/C-2-4)

- 情報に関する技術が多くの産業を支えるとともに,社会生活や家庭生活を変化させてきたこと,また,これらの技術が自然環境の保全にも貢献していることを踏まえ,よりよい社会を築くために,情報に関する技術を適切に評価し活用する能力と態度を育成する学習。(C-1-1/C-1-3/C-3-3)

(2) ディジタル作品の設計・制作についての事項に関しては,次のような学習活動が考えられる。

- 広く一般に公開するためのWebページ,校内で発表するためのプレゼンテーション,個人で楽しむアニメーションなど,情報を発信する場面に応じた方法や,伝えたい内容を表現するために必要なメディアに応じた方法を選択し,設計に基づき多様なメディアを複合してディジタル作品を制作する学習活動。(A-1-1/A-3-3/B-2-1)

- 完成した作品について,表現や発信したい内容が伝わったか,著作権等を守っているかなどの視点から評価し改善するために,実際に表現・発表する場面を設定する。(A-3-4/B-2-4)

- 使用するメディアを検討する場合には,D(1)のウと関連させて,著作権等に配慮させるとともに,氏名,住所,電話番号や顔写真等の個人情報については,利用するメディアや情報を発信する場面によっては使用すべきではないことについても気付かせ,第三者が勝手に使用したり,個人のプライバシーを侵害したりすることがないよう指導する。(C-2-5)

- 望ましい作業姿勢,画面が太陽光や室内光で照らされて反射やちらつき,まぶしさ等を感じないように機器の配置に配慮する必要性,長時間連続して作業を行うことは避けるなど,健康に配慮することについて学習する。(C-2-6)

(3) プログラムによる計測・制御についての事項に関しては,次のような学習活動が考えられる。

- 計測・制御システムは,センサ,コンピュータ,アクチュエータなどの要素で構成されていることや,計測・制御システムの中では一連の情報がプログラムによって処理されていることについて学習する。(B-1-4)

- 情報処理の手順には,順次,分岐,反復の方法があることを知ることができるようにする。また,目的や条件に応じて,情報処理の手順を工夫する能力を育成するとともに,簡単なプログラムを作成する学習。(B-2-3)

また,中学校技術・家庭科の家庭分野の指導に当たって,情報活用能力を育成するため以下のような学習活動が考えられる。 - 家族・家庭と子どもの成長について,視聴覚教材やロールプレイングなどを活用し,計画をグループで発表し合ったり,実践発表会を設けたりするなどの活動を工夫して効果的に実践できるようにする際に,コンピュータ等を活用する学習活動(A-1-1/A-1-4)

- 食生活と栄養,献立と食品の選び方,調理について,調査や話し合いなどをしたり,食事についてイメージできる視聴覚教材やコンピュータ等を活用する学習活動(A-1-1/A-1-4)

- 被服の選択や手入れについて,話合いや調査などの活動を行う際に,コンピュータ等を活用し,衣服の種類や組合せ,配色などを工夫するなどの学習活動。(A-1-1/A-1-4)

- 住居の機能と住まい方について,話合いや調査などの活動を行う際に,コンピュータ等を活用し,住空間を想像しやすく工夫するなどの学習活動。(A-1-1/A-1-4)

- 身近な消費生活と環境について,コンピュータ等を活用し,生活に必要な物資・サービスの選択,購入に当たって,本当に必要かどうかの判断が大切であることに気付くようにし,多くの情報の中から適切な情報を収集・整理し,物資・サービスの適切な選択ができるようにするなどの学習活動(A-1-4/A-2-1)

<保健体育>

中学校の体育科では「必要に応じて,コンピュータなどの情報機器の使用と健康とのかかわりについて取り扱うことも配慮するものとする。」と,保健分野で取り上げられている。ここでは,情報機器の使用と健康との関わりについて,情報への適切な対処を指導することになる。

体育分野では,内容の取扱いに,「コンピュータや情報通信ネットワークなどを情報モラル等にも配慮した上で, 適切に活用し, 学習の効果を高めるよう配慮する。」と書かれており,運動領域や体育理論の指導での活用が書かれている。

具体的な指導場面としては次のようなことが考えられる。

- 取り組む競技のルールや運動の仕方について,インターネットで検索して調べ,その資料をもとに,チームの計画を立てたり,試合のための作戦を立てる。(A-2-1)

- 自分たちの運動を,デジタルカメラやビデオカメラで記録し,そのデータを活用して,記録の向上に取り組む(A-2-5)

- 情報機器を,長時間使った時の心身への状況を調べ,望ましい情報機器やインターネットの使い方について考える(C-2-6)

- 健康を害する情報がインターネット上にはあることを学び,適切な対処の仕方を考える。(C-2-6)

<外国語>

中学校における外国語科は,「外国語を通じて, 言語や文化に対する理解を深め, 積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り,聞くこと,話すこと,読むこと,書くことなどのコミュニケーション能力の基礎を養う」ことを教科の目標としている(中学校学習指導要領)。このため,主に情報活用の実践力の育成にかかわりを持っており,国語と同様,言語活動に関わる教科という観点から,外国語を聞くこと,話すこと,読むこと,書くことなどの実践的コミュニケーション能力を養うことは,情報活用能力,とりわけ情報活用の実践力を養う基本である。

このような外国語科の趣旨を踏まえて,情報活用能力を育成するための学習活動として,以下の学習活動が考えられる。

- 外国語で書かれた印刷物を読んだり,情報機器を通して外国語を読み書きしたりする場合,メモや手紙などを書くために,コンピュータや情報通信ネットワーク,教育機器などを有効活用する学習活動(A-1-1/A-1-2)

- 生徒が自分の学習の進度に合わせてコンピュータや情報通信ネットワーク,教育機器などを有効活用したりDVD,VTRなどの教材コンテンツを活用する学習活動(A-1-1/A-2-1)

- 児童・生徒がインターネットを通じて海外から情報を収集したり,電子メール等を活用して海外の人々と交流する学習活動(A-3-1/A-3-2)

<道徳>

中学校の学習指導要領にも,小学校と同じように「生徒の発達の段階や特性等を考慮し,第2に示す道徳の内容との関連を踏まえ,情報モラルに関する指導に留意すること。」と書かれている。このため,道徳の時間における情報活用能力の育成としては,情報モラルを取り扱うことが中心となる。中学校では,小学校で行われた情報モラルの指導を土台にして,情報安全や情報セキュリティーなど情報社会での安全で快適な生活を過ごす上での基本的な能力を身に付けさせる必要がある。

- 掲示板やメールなど,ネット上の書き込みのすれ違いなどの例を題材に,他者への思いやりや礼儀の問題及び友人関係の問題等について考えさせる。「いいよ」など同じ言葉でも意味が複数考えられるあいまいな言葉を題材にして,メールの場合は誤解の原因になる危険性があることを実感させる。(C-2-1)

- インターネットでは自分のことを明らかにしなくとも情報のやりとりができるという匿名性がある。使い方によっては相手を傷付けるなど,人間関係に負の影響を及ぼすことがあることに気付かせる。軽い気持ちやいたずら心で掲示板に友達の悪口を書いたことで,相手が自殺してしまった実際の事件の新聞記事が題材となる。(C-2-2)

- 相手の顔が見えないメールと顔を合わせての会話との違いを比較させ,メールなどが相手に与える影響やコミュニケーションの特性について考えさせる。特に,メールは感情を伝えるよりも情報を伝えることに向いていることに気付かせたい。(C-2-2)

- 自分や友だちの個人情報を知らない人にむやみに教えてはならないことを知る。個人情報が悪用された場合を考えさせながら,事例を挙げて個人情報の扱いに注意しなければならないことを実感させる。(C-2-5)

- 著作権や知的財産権を理解し,これらの権利を守ることを理解する。コピーした音楽CDをもらった場合や,友だちの美術作品を真似してしまう心の葛藤などが題材になる。(C-2-3)

<総合的な学習の時間>

「中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編」の「改訂の趣旨」には「教科において,基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得やその活用を図るための時間を確保することを前提に,総合的な学習の時間と各教科,選択教科,特別活動のそれぞれの役割を明確にし,これらの円滑な連携を図る観点から,総合的な学習の時間におけるねらいや育てたい力を明確にすることが求められる。」と書かれている。小学校の「総合的な学習の時間」の項でも述べたが,中学校3年間の学習指導を通して,中学卒業時に情報活用能力の規準リストに示されているそれぞれの能力を生徒に身に付けさせることが求められる。そのためには,各教科等での学習指導と連携を図りながら,「総合的な学習の時間」のねらいや育てたい力を構想しなければならない。教科を縦糸とすれば「総合的な学習の時間」は横糸となって,個々の生徒の情報活用能力が織られることになる。したがって各教科等で身に付けさせることが困難な能力に関しては,「総合的な学習の時間」の探求的な学習のねらいや育てたい力を構想する際にそれらの能力を育てる学習活動を意図的に埋め込む必要がある。「総合的な学習の時間」の年間指導計画を立案する際にはこのような工夫が求められる。このような意図からここでもあえて具体的な学習活動の例示はせず,どのような探求的な学習を行うかは,各学校の裁量にゆだねることにする。

「中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編」より

(表4)中学校における情報活用能力育成のための各教科等での学習活動

| 学習活動 | |

| 国語 |

|

| 社会 |

|

| 数学 |

|

| 理科 |

|

| 音楽 |

|

| 美術 |

|

| 技術・家庭 |

|

| 保険体育 |

|

| 外国語 |

|

| 道徳 |

|

第3節小学校から中学校への接続

1.小学校から中学校への接続の重要さ

現在,小学校での情報教育は中学校や高等学校のように専門の科目が設けられておらず,各教科等でそれぞれ指導することとなっている。また情報教育の必要性や全体の目標は示されているものの,その目標を達成するための具体的な内容や指導方法まで示されているわけではない。そのため,情報活用能力とはどのような能力でどこまで指導すればよいのか,指導する側の教員に共有できていないのが現状である。このようなことから学校間に温度差が生まれ,それぞれの小学校によって実施される情報教育のカリキュラムや学習内容もまちまちであった。それゆえ,子どもたちが小学校を卒業する際に身に付けている情報活用能力もまちまちで,とりわけ情報手段の操作スキルについては,同じ中学校に進学するのに大きな差がついているケースもたびたび見られた。一方では,必要な資料をWeb検索でインターネットから探し出す活動や,データを集計してグラフに表す活動,資料をレポートやプレゼンにまとめて発表する活動などを豊富に経験させることで,子どもたちに情報活用能力が十分育っている学校があり,もう一方の学校では文字の入力すら満足にできない子どもたちがほとんどの学校もある。このような二つの学校の子どもたちが同じ中学校に進学し,一斉に中学校での情報教育をスタートさせようとしてもスムーズに接続させることはできない。畢竟,できない子どもたちにレベルを合わせざるを得ないため,文字入力など基本的な操作スキルから再度情報教育が始まることになる。同じ市町村の学校に通っている子どもたちにこのようなデジタルデバイドが生じる事態を招いているのは,学校間の温度差であり,その温度差の原因は教員が情報活用能力の具体的目標やその目標を達成するために何をすべきかが共有できていないからである。

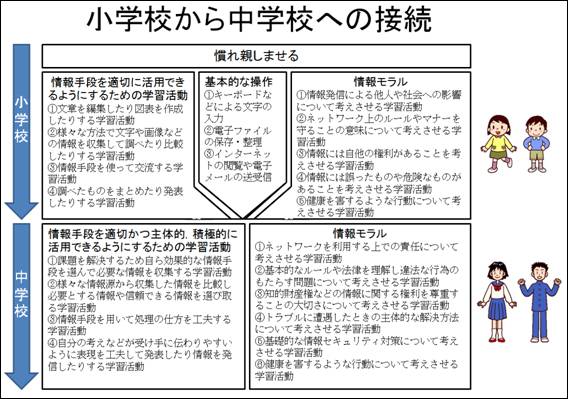

このような現状を改善してカリキュラム上の無駄を取り除き,小学校から中学校への接続をスムーズに行うようにするために,新しい学習指導要領では小学校を卒業する時点で身に付けておくべき能力を担保する考え方を示している。(第1節参照)新しい中学校の学習指導要領には「コンピュータの基本的な操作」という文言が一切見られなくなっている。つまり,「コンピュータの基本的な操作」は小学校で行っておくべき内容であって,すでに習得済みの「コンピュータの基本的な操作」を前提にして中学校の情報教育の内容が組まれていると考えてよい。九九や漢字を覚えさせないまま中学校に進学させないように,「コンピュータの基本的な操作」を習得させないままで中学校に送り出してはならないことが暗に示されていると考えてよいだろう。また,小・中学校学習指導要領解説の総則には各学校の発達段階に応じてどのような学習活動を行うべきか記載され,小学校から中学校への接続についても明確に述べられている。その内容を図にしたものが次の「小学校から中学校への接続」である。

総則では,「慣れ親しませることから始め」とあるように,まず低学年ではコンピュータなどの情報手段に親しみを持ち,抵抗感を無く利用できるような活動を行う。次に,「キーボードなどによる文字の入力,電子ファイルの保存・整理,インターネットの閲覧や電子メールの送受信などの基本的な操作を確実に身に付けさせる」とあるので,「コンピュータの基本的な操作」を発達段階を追って「確実に身に付けさせ」なければならない。これらの能力は「情報手段を適切に活用できるようにするための学習活動」に道を開くためのコアとなる大切な基本スキルである。そのために,「付表2」として児童の発達段階を追って身につけるべきスキルを一覧に表した。

小学校では「情報手段を適切に活用できるようにするための学習活動」として4つの学習活動が示されている。これらは様々な学習活動の中に埋め込まれ,課題解決の中で文脈に沿って身に付けさせる能力である。また,今回の学習指導要領の改訂で重視されている情報モラルの指導についても小学校の早い段階から順次行うものとされている。

小学校で行った「コンピュータの基本的な操作」,「情報手段を適切に活用できるようにするための学習活動」,「情報モラル」の3種の学習活動を土台にして,中学校では「情報手段を適切かつ主体的,積極的に活用できるようにするための学習活動」と「情報モラル」の学習活動を行うものとしている。つまり小学校の学習をより発展させ深化させ,小学校の学習活動を引き継ぐ形で二つの学習活動を行う内容になっている。特に中学校では,技術・家庭科の中に「D情報に関する技術」の領域が設けられている。この領域は,中学校における情報活用能力育成の上でのコアとなる内容であるが,他教科での育成と併せて総合的に情報活用能力を育てていくようにカリキュラムがデザインされている。このような中学校での情報教育の充実は,高校での情報教育へと引き継がれていくことになる。

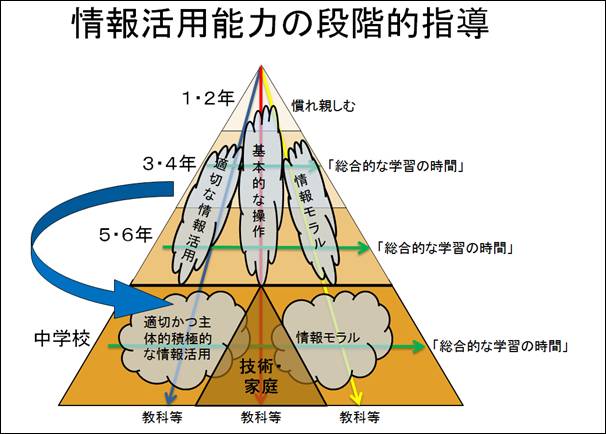

2.情報活用能力の段階的指導

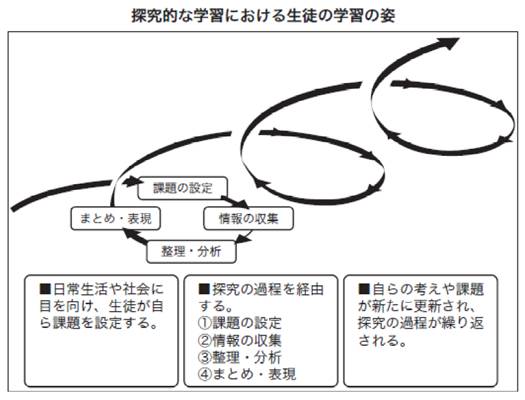

小学校における情報活用能力の育成は,情報の収集,判断,編集,加工,発表,伝達・発信,改善などの一連の情報手段の活用を様々な教科等で小学校低学年から中学年,さらに高学年へとより豊富に経験させる過程で行う。これら情報手段の活用は,最初は単独の活動であるものが次第につながり,輪となり,さらにその輪が広がり,深化してゆく。このような学習活動の展開や深化は中学校や高等学校へ段階的に引き継がれ,より広範な課題解決の過程で情報活用能力が育成されることになる。また中学校では技術・家庭の「D情報に関する技術」が,高等学校では教科「情報」がコアとなり,より専門的な内容を指導することになる。

教科ではその教科独自のねらいに沿って指導の体系がすでにできあがり,学校では教科による指導が連綿と続けられてきている。このような教科による指導を縦糸とすると,「総合的な学習の時間」はそれらの教科を横断する横糸となるものである。「総合的な学習の時間」は,「横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して,自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育成する」ことを目標としているので,教科を横断する課題解決学習の様々な局面で情報手段の活用が必要となる場面を埋め込み,子どもたちの課題解決の過程で文脈に従って情報活用能力を身に付けさせる役割を果たすのである。つまり,教科を縦糸,「総合的な学習の時間」を横糸にして織り合わせ,情報活用能力という一枚の布を織っていくのが情報教育のカリキュラムである。

お問合せ先

初等中等教育局