| 資料2 |

| 1. | 「ビジネスモデル」及び「契約システム」の構築に対する支援の在り方

|

||||

| 2. | 権利者による「意思表示」のためのシステムの開発・普及の在り方 |

||||

| 3. | 「契約」に関わる法制の改正

|

| (契約システムの問題) 我が国においては、創作時・利用時における契約システムが十分に機能していない面があるため、著作物の円滑な流通に支障が生じている場合が多い。 (セキュリティ技術、契約システム) 新たな状況を踏まえ、今後、実効性を担保しつつ、権利者と利用者の双方にとってバランスのとれた保護を実現するため、有効なセキュリティ技術の開発、訴訟制度の改善、権利処理を円滑にする契約システムの構築等、デジタル・コンテンツの適切な保護の仕組みを確立すべきである。 (未活用著作物の流通促進) 現在活用されていない個人のものも含め、著作物の円滑な流通を促進し、積極的にそれが活用されるよう、契約システムや権利者の意思表示システムの構築を図るべきである。 (流通システム構築支援、ネット上契約システム開発、意思表示システム開発) コンテンツの円滑な流通の促進を図るため、2002年度以降、新技術と著作権契約システムを組み合わせたコンテンツの新しい流通システムの構築に向けた取組を支援するとともに、ネット上での著作権契約システムの研究開発(2004年度までに実施)や、コンテンツの利用可能範囲に関する権利者の意思表示システム(例えば「自由利用マーク」)の開発・普及を行う。 |

(知的財産を有効かつ適正に利用できる環境整備)

|

| ○「契約システム」の構築への支援の在り方 ●「ビジネスモデル」の開発に対する国の支援の在り方 ●スタンダードとなり得る「契約書例」等の開発 ●集中管理事業者の活性化の在り方 ○権利者による「意思表示」のためのシステムの開発・普及の在り方 ○「契約」に関わる法制の改正 ●契約のシステム・慣行が十分に普及・定着した段階で廃止する方向とすべき規定の検討 ●新たな契約形態等に対応して新設すべき規定の検討 |

| ○ | 開発の場の設定 「ビジネスモデル」は,民間主導で創造されるものであるが,健全な著作物流通ビジネスの発展のため,国は,著作権制度に関する情報の提供のみならず,事業者等が新たな「ビジネスモデル」を創造する際に,適切な「ビジネスモデル」及び「契約システム」を関係者間で協同して構築するための「場」を事業者等の希望に応じて設け,国がアドバイザーとして様々な情報提供を行うなどの支援策を行うべきである。ただし,この場合において,国は使用料の決定など「ビジネスモデル」の当事者の直接的な利害に関わる調整は行うべきでなく,あくまで「ビジネスモデル」の構築が円滑に行われるための側面的な支援に留めることが必要である。 |

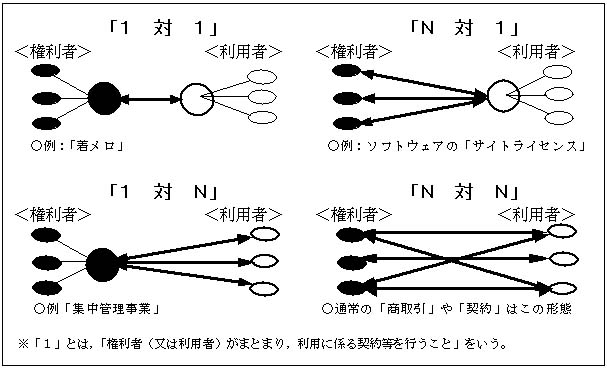

| ○ | 契約形態の多様化 また,著作権の契約については,下図に示すように,1対1,1対N,N対1,N対Nの4つのパターンがある。  通常の商取引や契約の形態は「N対N」のパターンであるが,著作権関係ビジネスでは,多数の権利者から集中して権利行使の委託を受け利用の許諾を行う集中管理事業(「1対N」のパターン)が発達してきた。しかし,情報化の進展により全ての人々が著作物の権利者となり利用者となる時代を迎え,集中管理されていない著作物への利用のニーズも高まってきている。そのため,アマチュアを含め多くの人々が権利者又は利用者として著作物の流通に参加できるよう,「N対N」の契約の促進が重要となってきている。 |

| ○ | 国による研究とノウハウの提供 「N対N」のパターンの契約を促進する方策は様々であり,多様な「ビジネスモデル」や「契約システム」が民間において研究されることが望まれるが,例えば,埋もれがちなアマチュア等の著作物に容易にアクセスでき,利用に係る契約をネット上で行える「バーチャル著作物マーケット」の研究のように,それ自体では直ちに商業ベースとならず民間では研究が行われにくいものについては,国が研究を行い,そのノウハウや情報を総合的に提供等をしていくことも必要である。 |

| ○ | 集中管理事業の多様化 一方,「1対N」のパターンである集中管理事業については,平成13年10月1日,文化庁長官の許可を必要とした「著作権に関する仲介業務に関する法律」を廃止し,同法に基づく許可を得た者以外は禁止されていた信託による管理事業も含め,著作権の集中管理事業については原則として自由に行えることとし,事業者が使用料の額を決定するいわゆる「一任型」の集中管理についてのみ文化庁への登録を必要とした「著作権等管理事業法」が施行されている。 これに伴い,集中管理を行う事業者は,文化庁長官の許可を受けていた4事業者から,平成14年12月1日現在,文化庁に登録されている著作権等管理事業者だけで28事業者(うち事業を実施しているのは20事業者)と大幅に増加しており,非一任型の集中管理事業者を含めて,多様な集中管理事業が行われつつある。集中管理事業は,権利の集中化,許諾手続の簡略化などの面から著作物の円滑な流通に資するものであり,今後の集中管理事業の推移を注視しつつ,必要に応じ,その活性化の在り方について検討を行うべきである。 |

| (2) | 「契約システム」の構築に対する支援 著作権の利用に係る書面契約が十分に浸透していない理由の一つとして,著作権制度に精通していない者は,どのような項目について契約を交わせばいいのか,契約内容がどういう意味を持つのかがわからないことが挙げられる。全ての人々が著作物の権利者となり利用者となる時代においては,このような理由により書面契約が図られないことがこれまで以上に起こりうるため,典型的な利用についてはスタンダードとなり得る「契約書例」が作成され,それを参考に個々の契約書を作成できるようにすることが必要となっている。 また,契約内容について契約当事者双方が十分に理解していない場合,後日,紛争が生じることもある。そのため,「契約書例」だけでなく,必ずしも法令や契約実務に精通していない人々にも契約書の内容が理解できるよう,「図」などを活用し,法令や正規の契約書と一般人の感覚を結ぶことのできる「契約インターフェイス」も含めた「契約システム」の構築が図られるべきである。 「契約システム」は,本来民間が主体的に作成するものであり,一部の業界や,権利者団体においてその作成が進められつつあるが,書面契約の定着に向けて過渡期であること,著作権関係ビジネスの新規参入が活性化していることから,国はこれらに関するノウハウや著作権関係情報の提供等により,その作成を支援する必要がある。 |

| ○ | マークによる意思表示の明確化 「意思表示システム」については,どのような利用であれば「許諾を求めなくても利用してかまわない」と考えるかは権利者一人一人異なることから,多様な権利者の意思を正確に利用者に伝えられるシステムであることが望ましいが,その反面,誰でも簡単に使えるわかりやすいものであることが必要である。そのため,当初は,権利者が細かな条件を付すのではなく,予め定められた範囲の利用を認めるシンプルな「著作物の利用に関して権利者が意思表示できるマーク」を策定し,その後権利者の多様なニーズに対応できる「著作物の利用に関する権利者の意思を詳細に表示できるシステム」を検討していくことが適当と考えられる。 どのような範囲の利用を認めるマークを策定するかについては,意味のわかりやすさ等を勘案し,例えば,名誉・声望を害さないこと,料金を徴収しないこと,加工を行わないことなどの適切な条件を付しつつ,

本小委員会においては,当該マークの策定に当たっては,マークを付す権利者及びマークの付された著作物の利用者双方に誤解の生じることのないよう,マークの意味,マークを付す際の権利者の注意事項,マークの付された著作物を利用する際の利用者の注意事項,マークの表示の法的有効性などについても整理することとした。 さらに,今後は,当該マークの普及状況等を踏まえつつ,「著作物の利用に関する権利者の意思を詳細に表示できるシステム」の在り方について検討する必要がある。 なお,様々な権利者が当該マークに合致する「意思」を有している場合には,当該マークを付すことにより著作物の円滑な利用が図られるよう,政府は,関係者の協力を得つつ,積極的に周知活動を行うことが必要である。 |

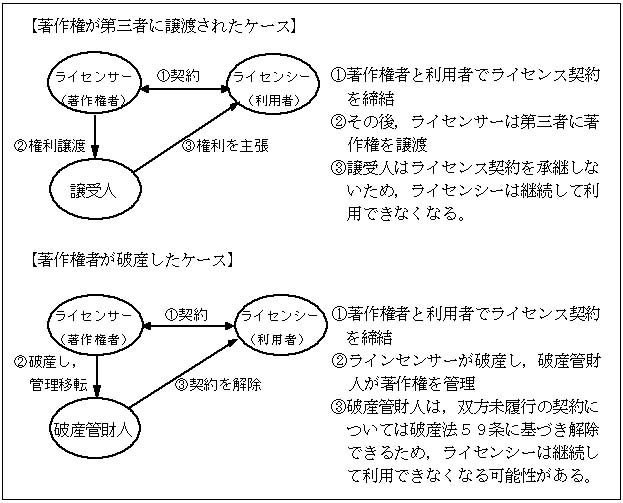

| (1) | ライセンス契約におけるライセンシーの保護 情報化の進展等による権利者及び利用者の拡大や著作物の利用方法の多様化等に伴い,著作権に関するライセンス契約(利用許諾契約)が増加している。著作権法においては,ライセンス契約のライセンシー(利用者)は,著作権が第三者に譲渡された場合や著作権者が破産した場合,引き続き著作物を利用することについて,著作権の譲受人や破産管財人に対して対抗できず,ライセンシーの地位が不安定となっているため,その保護について検討することが必要である。  |

| ○ | ライセンシーの保護の範囲 保護の範囲については,独占性,契約期間,特約条項を中心に以下のような検討を行った。

|

||||||||

| ○ | 保護すべきライセンシーの特定 どのようなライセンシーを保護対象とすべきか(保護対象を特定する方法・方式)については,

|

||||||||

| ○ | 破産法との関係について ライセンサーが破産した場合,ライセンサーの著作権は破産管財人の管理下となるが,破産管財人は未履行の双方契約については破産法第59条により契約を解除することができることから,ライセンシーの立場が不安定となっており,その保護についても検討を行った。 保護の在り方については,著作権が譲渡された場合と同様に,ライセンシーの保護の範囲を明確にし,保護すべきライセンシーを特定する必要があるが,これらは譲渡時の検討結果を受けて考えるべきであり,まずは著作権が譲渡された場合について検討し,その上で破産時のライセンシーの保護の在り方について検討することとした。 また,ライセンシーの保護の在り方については,法務省において行っている破産法等の改正の検討を踏まえつつ,検討する必要がある。 |

||||||||

| ○ | 今後の検討について 著作物の円滑な利用の促進のためには,一定の条件の下にライセンシーがライセンサーの権利譲渡又は破産後も引き続き著作物を利用できるように,ライセンシーを保護するための法制度は必要なものと考えられるが,その検討に当たっては,まず,必要な保護の範囲自体を明確にすべきであり,この点については産業界等においても, さらなる検討が必要である。 また,保護対象を特定する方法・方式については,個々の案の利点を活かしつつ複数の案を組み合わせた案を検討していくべきである。 ライセンシーの保護については,債権的なライセンス契約を物権の譲渡に優先させるという法構成上大きな整理課題を有しており,物権と債権の関係,破産法との関係,ライセンシー間の優先順位等を整理しつつ,実効性の高い最善の方策を慎重に検討する必要がある。 |

| (2) | 契約のシステム・慣行が十分に定着した段階で廃止する方向とすべき規定の検討 「契約システム」の構築は,基本的には当事者同士の努力に委ねられるべきものであるが,法律による契約秩序の構築が図られているものとして,「著作権等管理事業法」などの例がある。著作権法においても,契約に関する特別の規定があるが,著作物の利用形態の急速な多様化,契約による自助努力や「選択と自己責任」の考え方の普及等に対応し,契約関係に関わる規定の在り方について検討する必要がある。 そのため,本年度は,以下の検討を行った。

|

| 石井 亮平 | 日本放送協会マルチメディア局副部長 |

| 今川 祐之 | (社)全日本テレビ番組製作社連盟専務理事(平成14.11.20〜) |

| (秋田 完 | 前(社)全日本テレビ番組製作社連盟専務理事(〜平成14.11.19)) |

| 入江 観 | (社)日本美術家連盟理事 |

| 上原 伸一 | (社)日本民間放送連盟著作権委員会著作権専門部会委員 |

| 大森 一男 | (社)電子情報技術産業協会法務・知的財産権総合委員会委員 |

| 加藤 衛 | (社)日本音楽著作権協会常務理事 |

| 金原 優 | (社)日本書籍出版協会副理事長 |

| 久保田 裕 | (社)コンピュータ・ソフトウェア著作権協会専務理事・事務局長 |

| 児玉 昭義 | (社)日本映像ソフト協会専務理事・事務局長 |

| 佐々木隆一 | (株)ミュージック・シーオー・ジェーピー取締役会長 |

| 渋谷 達紀 | 東京都立大学教授 |

| 寺島アキ子 | (協)日本脚本家連盟常務理事 |

| 土肥 一史 | 一橋大学教授 |

| 生野 秀年 | (社)日本レコード協会常務理事・事務局長 |

| 橋元 淳 | (社)日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター事務局長 |

| 橋本 太郎 | ソフトバンク・ブロードバンドメディア(株)代表取締役 |

| 半田 正夫 | 青山学院大学学長 |

| 松田 政行 | 弁護士・弁理士 |

| 村上 重美 | (社)日本新聞協会専務理事・事務局長 |

| 紋谷 暢男 | 成蹊大学教授 |