ここからサイトの主なメニューです

|

| ○問題の所在 点字図書館等は、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる(第37条第3項)が、公衆送信することはできない(第37条第2項)。 視覚障害者に係る情報環境は、点字本から録音図書に大きく変化してきており、また、視覚障害者のうち点字を読むことができる者があまり多くない状況であることから、視覚障害者の多くが録音図書を必要としている。 しかし、現状では、録音図書は権利者の許諾なくして公衆送信できないため、視覚障害者情報提供施設等では、録音図書を視覚障害者の自宅へ郵送することで対応している。だが、この郵送の方法は、当該図書を手にとることができるまでには、申込み、順番待ち、受け取りといった手順が必要であり、視覚の障害のある者にとって大きな負担であるとともに、随時必要な情報が入手できないことが問題となっている。そこで、視覚障害者情報提供施設等において、専ら視覚障害者に対する、郵送による貸出方法の代替手段として、公表された録音図書の公衆送信をできるようにして欲しいとの要望がある。 |

【視覚障害者施設にある図書の種類】(出典:厚生労働省)

|

【視覚障害者をめぐる状況】(出典:厚生労働省)

| 定義 | 根拠条文 | 人数 | 全人口に占める割合 | 点字識字率 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 視覚障害者 | 次に掲げる視覚障害で、永続するもの 1.両眼の視力(万国式視力表によって測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの 2.一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの 3.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの 4.両眼の視野の2分の1以上が欠けているもの |

身体障害者福祉法第4条及び別表第一 | 305,800人 | 0.24 |

10.6 |

| なお、「びぶりおネット」という、録音図書の公衆送信を行う録音図書配信サービスが16年4月から実施されているが、スキームはあるものの、平成17年9月現在において、日本点字図書館で製作した配信可能な録音図書は、3278タイトルあり、そのうち、許諾が得られて公衆送信できているものは1564タイトル(48パーセント)であり、一括許諾を承認しない著作者や外国人作家等に関しては個別の契約が必要であるというのが実態であり、十分機能しているとはいえない。 |

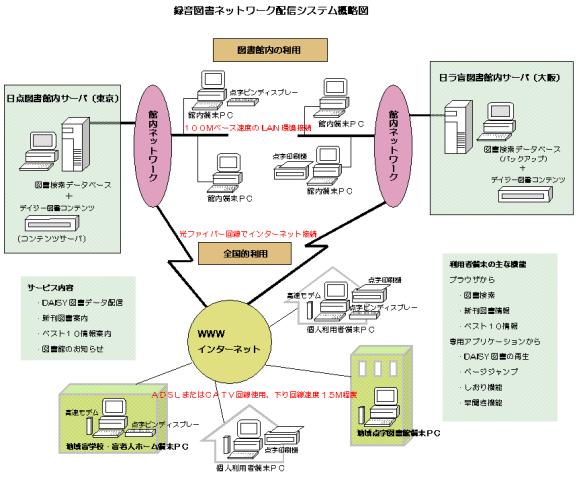

【びぶりおネット概略図】

(出典:日本点字図書館HP(http://daisy.nittento.jp/configuration.html))

| ○検討結果 視覚障害者による録音図書の利用をインターネットにより促進することが情報通信技術のもたらす利益を社会的弱者に広く及ぼすという意味で、極めて大きな公益的価値を有すると認められるため、本件要望の趣旨に沿って権利制限を行うことが適当であると考える。 ただし、権利制限を認める場合には、対象者が専ら視覚障害者に限定されることや目的外利用を防ぐこと等を条件にすることとし、権利者の利益を害しないような配慮が必要である。 |

また、手話や字幕により複製した著作物(映像によるもの)の公衆送信について |

| ○問題の所在 現在、聴覚障害者情報提供施設において、聴覚障害者用に字幕・手話入りビデオ、DVD等の貸出を行っているが、複製権との関係から、実質、多くの作品には字幕や手話を付与することは行われていない。また、字幕の公衆送信はリアルタイムによるものに限られていることから、字幕や手話を付した複製物を公衆送信するには許諾が必要である。これらについて、権利制限を認めてもらいたいとの要望がある。 また、聴覚障害者向けに字幕により自動公衆送信する場合には、ルビを振ったり、わかりやすい表現に要約するといった、翻案が可能(第43条第3号)であるが、文字情報を的確に読むことが困難な知的障害者や学習障害者についても、同様の要請がある。特に、教育・就労の場面や緊急災害情報等といった場面での情報提供に配慮する必要性が高いため、知的障害者や発達障害者等にもわかるように翻案(要約等)することを認めてもらいたいとの要望もある。 ○検討結果 上記2件の要望については、障害者による著作物の利用の促進という観点から一定の意義があると考える意見が多かった。 ただし、例えば、権利制限の範囲の限定、その必要性の明確化(契約による権利処理の限界)、障害者にとっての当該利用の意義などについて、さらに趣旨を明らかにすべきという意見があった。 したがって、本件については、聴力障害者情報文化センターと関係放送局、映画会社、権利者団体との間の契約システムの現状と上記意見を踏まえた上で、提案者による趣旨の明確化を待って、改めて検討することが適当である。 |

【聴覚障害者/知的障害者/発達障害者をめぐる状況】(出典:厚生労働省)

| 定義 | 根拠条文 | 人数 | 全人口に占める割合 | |

|---|---|---|---|---|

| 聴覚障害者 | 次に掲げる聴覚障害又は平行機能障害で、永続するもの 1.両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの 2.一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの 3.両耳による普通会話の最良の語音明瞭度が50 4.(略) |

身体障害者福祉法第4条及び別表第二 | 319,640人 | 0.25 |

| 知的障害者 | WHOの国際基準として、IQ70以下の者 | 459,100人 | 0.36 |

|

| 発達障害者 | 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥移動性障害その他これに類する脳機能の障害をもち、その症状が通常低年齢において発言した者 | 発達障害者支援法第2条 | 不明 | 不明 |

| ○問題の所在 視覚障害者、聴覚障害者又は上肢機能障害者等(以下「視覚障害者等」という)は、自らが所有する著作物を自らが享受するためであっても、当該障害があるために、自ら、録音又は当該著作物の複製に伴う手話・字幕の付加を行うことが困難なことがある。そこで、一定の条件を満たす第三者によりそれらの行為が事実上なされたとしても、視覚障害者等自身による私的使用のための複製として許容されることが適当であるとの要望がある。 ○検討結果 自ら複製することができない障害者が他人の助けを借りることは当然であり、一般利用者との格差を解消する必要があるとして、権利制限に積極的な意見が多数であった。なお、非営利目的かつ無報酬で行われる場合に限定すべきとの意見もあった。 一方で、本件の複製は、実態上はおおむね家庭外で行われる複製であり、「私的使用のための複製」(第30条第1項)の問題とすることは不適当ではないか、一定の条件を満たす第三者の範囲をどう特定するのかなど、十分な検討が必要との意見があった。 ただし、これらの点について検討するためには実態を踏まえる必要があるが、実際にどのような場合にどのような第三者により複製が行われているか等、実態は必ずしも明らかではない。 本件については、実態を十分踏まえたうえで、「私的使用のための複製」の解釈による対応を考えるのか、あるいは、一定の障害者向けのサービスについて特別な権利制限を考えるのか、基本的な方向性に関しての議論を深め、具体的な問題点の整理を行ったうえで検討することが適当である。 |

| 前のページへ | 次のページへ |

| ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |

Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology