- 現在位置

- トップ > 白書・統計・出版物 > 白書 > 科学技術・イノベーション白書 > 令和7年版 科学技術・イノベーション白書 > 令和7年版科学技術・イノベーション白書 本文(HTML版) > 第3章 我が国の科学技術・イノベーションの振興に向けて

第3章 我が国の科学技術・イノベーションの振興に向けて

基本法制定後30年間の日本の科学技術・イノベーションの振り返り

「科学技術基本法」の制定や同法に基づく基本計画の策定からの30年間において、科学技術政策は、我が国の社会・経済や国際状況の変化、その時々の時代の要請を踏まえつつ、イノベーション政策や人文・社会科学との融合による総合知の創出・活用に向けた取組など、その果たす役割を広げてきました。第3章では、これまでの科学技術・イノベーション政策の振り返りを踏まえ、現状の重要課題についてまとめています。

「基礎研究力の低下」

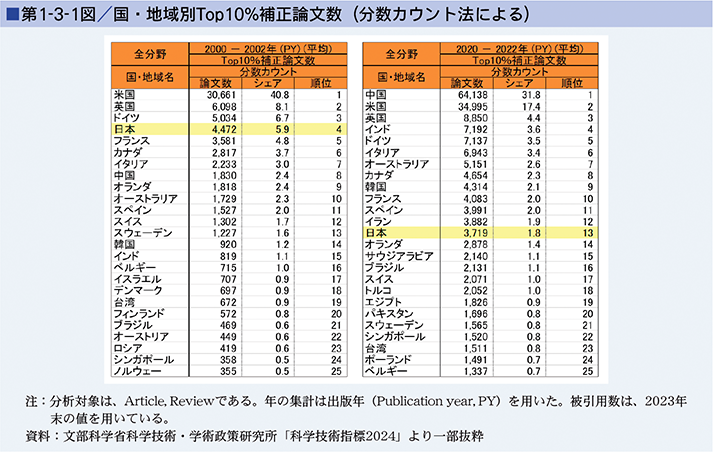

基本法制定時の大きな課題の一つである基礎研究については、我が国は1990年代半ばに先進国追従の立場から世界のフロントランナーの一員としての役割に達したものの、2000年代半ば以降は、相対的な基礎研究力の低下が継続して指摘されるようになりました。国や大学等の「基礎研究力」を分析・評価する指標として、研究のアウトプットの「量」を示す論文数や、その論文の注目度を示す被引用数・被引用指数(※1)があります。2005年までは我が国のTop10%補正論文数は米国、英国、ドイツに続く世界4位を維持するなど堅調に伸びていましたが、以降は低下傾向が継続し、2020~2022年までの平均では、韓国やイランに抜かれ、世界13位まで低下しています(第1-3-1図)。また、Nature Index(※2)に掲載された研究論文を基に、国や機関、研究者の研究成果を可視化した指標においても、我が国の国際プレゼンスが低下していることが指摘されています。

「人材」

基礎研究は、創造的、先端的な新たな知を創出するために重要なものです。基礎研究を支える重要な構成要素としては、人、研究時間、研究インフラなどが考えられます。基礎的な研究を支える大学等の研究者について見てみると、独創的な研究の担い手として期待される若手研究者の環境は、この30年間必ずしも改善されていません。制度としては、2007年の学校教育法改正に伴い、それまで多くの大学で「教授」、「助教授」、「助手」とされていた職位を「教授」、「准教授」「助教」とし、助教は法律上では教授や准教授から独立した職位とし研究室を運営できる主任研究者(PI(※3))となることが可能となりました。しかし、実態としては必ずしも「助教」が独立したPIとなることができているわけではありません。また、第1期基本計画で掲げたポストドクター等1万人支援計画については、1万人以上のポストドクターを養成すること自体は達成したものの、その後のキャリアパスまで含めた支援が不十分であり、さらに就職氷河期時代が重なるなどもあり、当初の目的が十分に達成されたとは言い難い結果となりました。また、研究者の流動性向上を期待して導入された任期制により、若手研究者の将来に対する心理的不安が生じている側面は否めません。

若手研究者の雇用環境を安定的なものにするため、多くの大学等においてテニュアトラック制度(※4)が導入されています。また、年俸制の導入促進などを含めた「国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン」(2019年)が策定され、様々な好事例の展開などが進められてきましたが、大学における若手研究者の割合は減少傾向が続いています。その一方で、近年、産業界においても学位取得者の重要性が徐々に浸透しつつあり、また、「次世代研究者挑戦的プログラム(SPRING(※5))」等の博士課程学生支援制度が拡充されてきたことで、博士課程入学者数は増加の兆しが見えてきました。さらに、国際卓越研究大学やJ-PEAKS採択大学などでは、若手研究者の研究環境を改善する動きが見られており、今後、産業界とも連携した多様なキャリアパスの構築など、更なる改善と拡大が期待されます。

また、基本法制定前から、技術者等の研究支援人材が減少傾向にあることが指摘されていました。国立大学等の法人化により運営の自由度を増すことで、この状況の改善を図ってきたところですが、現在でも研究支援人材の減少傾向は続いており、欧米各国と比較して研究者一人当たりの技術者数は非常に少ない状況です。技術者のほか、リサーチ・アドミニストレータ―(URA(※6))の拡充などについての支援策も進められていますが、大学等教員の研究時間の確保状況などの推移に鑑みれば、研究環境を改善するための更なる対策が必要です。今後、研究者のみならず技術者やURA等の研究支援人材の拡充も含めた人事給与マネジメントの高度化を行い、研究力強化に向けた十分な研究時間の確保や生産性の向上につなげることが求められます。

「研究インフラ」

基本法でも条文として定められたように、質の高い施設の整備・運用による研究環境の改善は、研究者がより創造的、先端的な質の高い研究を行う上で重要です。基本法制定以降も様々な大型施設が整備されるとともに、情報基盤としてSINET(※7)の整備拡充が進められてきました。また、大学や国立研究開発法人等においても先端的な設備の整備や運用改善が図られてきていますが、基本法制定当時と同様に、老朽化等の問題が引き続き課題となっています。近年は、大学等が組織として研究機器を管理共用するコアファシリティの考え方が広がりつつありますが、今後はこうした研究施設設備や機器の共用の取組の更なる拡大が必要です。世界は更に進んでおり、これまでのコアファシリティの概念を超えた研究機器の集約化を行い、これにロボット技術やAIを組み合わせることで高度な自動化を実現した大規模な研究拠点が整備されています。また、研究機器の集約は、そこで得られたデータの集約も可能とし、このデータをAIと組み合わせることにより新たなサイエンスを生み出しています。こうした潮流も踏まえ、AI時代に対応した研究環境を我が国でも整備していく必要があります。研究支援人材の育成・確保、施設設備の集約、研究データ基盤の整備など、研究者がより研究に集中できる環境を構築できるよう、組織としてのマネジメントが問われる時代となってきています。

「研究開発投資と基盤的経費」

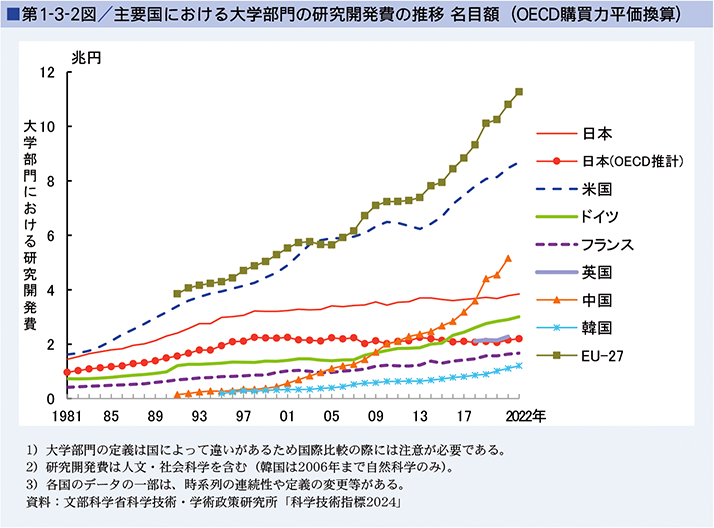

研究開発投資については、第1期基本計画において政府の研究開発投資目標が示されて以降、各期の基本計画において政府の研究開発投資目標が設定されてきました。これらの目標について第1期は達成したものの、第2期、第3期、第4期は未達成でしたが、最近の第5期及び第6期においては補正予算による基金造成もあり目標を達成しました。しかし、基礎研究の中心的な現場である大学部門の研究開発費の推移を見ると、基本法制定以降、第1-3-2図のように主要国の研究開発費が増加する中で、我が国は横ばいの状況が続いています。

科学技術・イノベーションの推進のためには、大学等が安定的・継続的に教育研究活動を実施するための基盤的経費も重要です。特に国立大学法人運営費交付金については、第1期中期目標期間(2004~2009年度まで)は、各年度の予算額を名目値で対前年度比年率1%減とする「骨太の方針2006」等により、運営費交付金予算額は減少し、第2期中期目標期間(2010~2015年度まで)においても、予算額は減少しています。第3期中期目標期間(2016~2021年度まで)以降、2015年度と同程度の予算額を維持しているものの、法人化時と比較すると、1,600億円超の運営費交付金が減少しており、近年では物価高騰などの影響もあり、国立大学法人等が、自ら必要と考える活動等に充てることができる財源が狭まってきたと感じている要因となっています。こうした物価高騰の影響は、国立研究開発法人においても同様に見られます。一方で、民間企業や財団法人等からの基礎研究領域への投資や寄付の存在感が増してきているとともに、基金の運用を行う大学も増えてきています。大学等の人事給与システムや研究環境整備等の改革の実施と併せて、人件費・物価の上昇等も踏まえつつ、基盤的経費を適切に措置することや、政府支出のみならず、財源の多様化に取り組むことが重要であると考えられます。

科学技術・イノベーションを取り巻く情勢の急激な変化への対応

基本法制定以降、特に昨今の科学技術・イノベーションを取り巻く国内外の変化として、国家間の覇権争いの激化やロシアによるウクライナ侵攻などの地政学的な課題の顕在化、研究成果の社会実装・イノベーション創出までの短時間化や、それらを背景事情とする先端技術を巡る各国の研究開発競争の激化があります。また、グローバル化の進展を踏まえた国際頭脳循環の強化や、その前提となる研究セキュリティの確保も求められています。こうした科学技術・イノベーションを取り巻く情勢の急激な変化に対応していくことが必要です。

「世界の動き、加速する技術進歩と社会実装」

米国や中国はもちろん、EUや韓国などにおいても、この10年で科学技術関係予算は大幅に拡充され、とりわけ、前章でも触れたような今後の社会・経済活動の主役となることが予想されるAIや量子などの先端技術分野の研究開発競争が激化しています。また、そのような先端技術を生み出す優秀な人材の国際的な獲得競争にも、各国が戦略的に取り組む動きが加速しています。加えて、情報技術やロボティクス技術、AIの進化は研究の在り方そのものにも影響を与えており、研究活動の高度化や高速化が劇的に進んでいます。このような科学技術を巡る動きだけでなく、情報技術分野自体の特性として、基礎的な研究と社会実装の距離が極めて近いことから、今後、基礎研究の成果が短期間で社会・経済に大きなインパクトを与える頻度はますます高くなると予想されます。また、世界的なAI技術の発展やビッグデータ処理の拡大に伴う半導体不足など、経済安全保障の重要性が高まる中、国としての自律性、優位性、不可欠性を担保し続ける観点からも、科学技術の多義性を踏まえつつ、国力としての科学技術・イノベーションを進めていくことの重要性が高まっています。

基礎研究の成果を社会実装につなげるに当たっては、近年、基礎研究により得られた先端的な知見を基に起業するスタートアップの重要性が増しています。我が国においても、大学や国立研究開発法人において知的財産本部やTLOなどによる知的財産管理体制などが強化されてきました。さらに、様々なスタートアップ関連施策が講じられ、我が国のスタートアップ創出・育成のための環境整備が急速に進んだ結果、大学や国立研究開発法人発のスタートアップ数が伸びてきています。しかしながら、我が国のスタートアップは、ユニコーン級の企業(※8)数が世界に比べると少ないなど、創業後の成長の伸び悩みが課題となっています。世界では、大きく成長したスタートアップが国あるいは世界の産業構造を変革する原動力となっています。新興スタートアップそのものが産業構造を変えていくというケースもありますが、むしろ、既存の事業会社がスタートアップのビジネスを取り込んで産業構造を変えていくというケースが多く見られます。我が国においても、創業や成長の段階に応じた支援や国内外のネットワーク形成支援等を通じて、このようなダイナミズムを持つエコシステムを構築していく必要があります。

また、産業界と大学等の連携については、個の繋がりによる共同研究等から組織対組織による連携の促進を進めてきており、共同研究の規模が拡大しています。今後は、企業や大学のみならず、スタートアップも含めた、基礎研究からイノベーション、社会実装までのエコシステムが構築されていくことが求められます。

一方で、政府は、例えばAIに関して、昨今のAIの急激な進展に多大な影響を与えたディープラーニングに繋がる技術が海外で発表された時期から、10年程度遅れて対策を講じ始めており、技術進展の潮流を後追いしている状況にあります。我が国として、最先端科学技術の兆候や動向を敏感に捉え、施策・政策へ反映していくことができるよう、科学技術のインテリジェンス機能を強化していくことが必要です。

「国際頭脳循環、研究セキュリティ・研究インテグリティ」

近年、研究活動の国際化がますます進展しており、世界最先端の研究を行うためには、国際頭脳循環(※9)への我が国の研究者の参画を強化する必要があります。基本法制定段階でも国際交流の促進が大きな課題として認識され、様々な施策が講じられてきました。2007年に開始された「世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI(※10))」では、「世界最高レベルの研究水準」や「国際的な研究環境」等の実現を目指し、使用言語の英語化や海外のトップレベル研究者の招へいを行い、融合研究を推進しており、現在は、海外にも認識されるような目覚ましい成果を上げています。一方で、我が国全体として見ると、国際的な存在感は低下してきており、国際的な科学サークルから脱落しつつあります。海外に出る学生、若手研究者を増やすとともに、優秀な外国人研究者が我が国で研究したいと思えるような受入れ態勢を整えるなど、我が国の研究や研究者が国際的な最先端の研究コミュニティネットワークに参画できるよう、戦略的に国際連携を強化する必要があります。

一方、大学等アカデミックな研究機関の自由でオープンな研究環境を不当に利用し、研究や技術情報等を盗取する等の活動が、安全保障及び経済安全保障の観点から国際的に問題視されています。このような国際情勢を踏まえ、研究インテグリティ確保の取組を徹底するとともに、研究セキュリティを確保するための取組が求められています。

第7期基本計画に向けて

令和8年度に開始する第7期基本計画の策定に向け、令和6年12月からCSTIの下に設置された基本計画専門調査会で検討が開始されています。その論点として、「国力の基盤となる研究力の強化・人材育成」、「社会変革を牽引(けんいん)するイノベーション力の向上」、「経済安全保障との連携」が挙げられています。現在、地政学的な課題の顕在化など国際情勢が大きく動いており、また、我が国は、既に少子高齢社会を迎え、2011年以降、継続した人口減少社会に突入しています。今後、ますます労働人口の減少が予想される中、国際情勢の動きも捉えながら、我が国の将来の持続的な成長・発展を遂げていくためには、科学技術・イノベーション政策に求められる役割はますます大きく、その重要性もより高まっているといえます。

我が国の科学技術・イノベーションが直面している課題への対応は極めて急務であり、第7期基本計画の検討の中で、更に深めていかなければなりません。

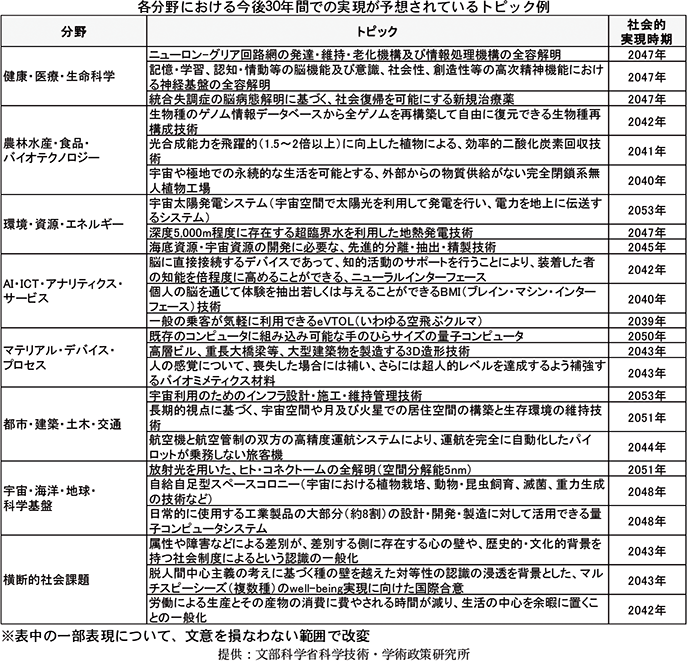

コラム1-4 科学技術の過去・現在・未来 ~科学技術予測調査より~

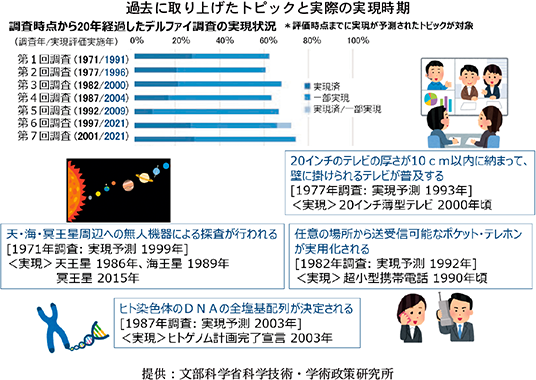

文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP(※11))では、「科学技術予測調査」を、1971年の第1回調査以降、約5年ごとに実施しています。この調査では、デルファイ法というアンケートの手法を用いて、向こう30年間に実現が期待される科学技術等(以下「トピック」という。)について、その重要度や実現時期等を調査しています。多くの専門家の意見を集約した科学技術のデルファイ調査は世界的にも珍しく、各所での政策立案等に活用されています。

これまで取り上げたトピックの実現状況を調べると、携帯電話や宇宙探査、壁掛けテレビ、ゲノム解析等が、当時予測された実現時期近辺に実現しています。

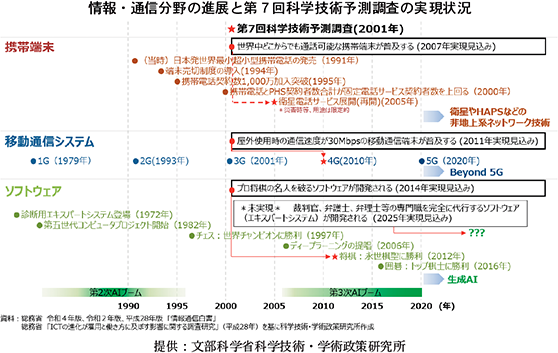

特に、ここ30年間では情報・通信分野の進展が著しく、2001年に行われた第7回科学技術予測調査で取り上げたトピックのうち、多くのものが実現しています。「プロ将棋の名人を破るソフトウェア」などは、その実現時期を先見的に示してきたことが分かる一例です。

2024年12月に公開した、第12回科学技術予測調査速報版(※12)では、八つの幅広い分野の未来について調査しています。それぞれの分野で今後30年間での実現が予想されているトピック例を見てみると、宇宙利用に関するトピックや、脳に直接接続して知能を高めるデバイス、社会復帰を可能にする統合失調症の新規治療薬、データベースからの生物種の再構成、手のひらサイズの量子コンピュータなど、重要かつ革新的なトピックが並びます。また、技術的なトピックだけでなく、差別に関する認識の変化や、人間だけでない多様な生物種のwell-being実現に向けた国際合意のように、人や社会の在り方が大きく関わってくるトピックも見られます。

科学技術予測調査は、未来の科学技術の実現時期や、社会変容の予測だけでなく、その実現に向けて対処が必要な点なども調査しており、科学技術・イノベーション政策へ資するため、各種の分析結果と併せて結果を公表・提供しています。

コラム1-5 科学技術の発展と未来への展望

30年前に萌芽的だった技術は、現在ではどのように進展し、社会や科学技術にどのような変革をもたらしているのでしょうか。科学技術振興機構研究開発戦略センター(CRDS)では、長年にわたり科学技術・イノベーション情勢について、分析や提案を行ってきました。今回は、がん医療とスーパーコンピュータに焦点を当て、それぞれの技術の発展と未来への展望を紹介します。

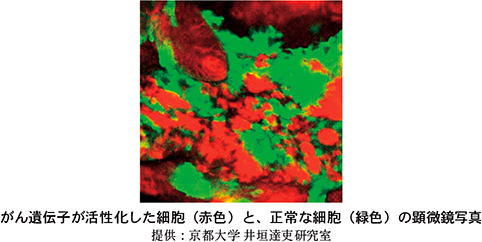

① がん(悪性新生物)医療

1981年より日本人死因のトップとなったがん(悪性新生物)について、我が国では、医療提供体制の整備、メカニズムの解明、予防・診断・治療技術の開発など、総合的かつ計画的な取組が進められています。

<がん医療技術の進化>

20世紀後半には「抗がん剤」、「外科手術」、「放射線治療」の三つの柱が確立され、がん治療の基盤を構築しました。その後、21世紀に入ると、ライフサイエンス研究が急速に進展し、治療技術も大きく進化を遂げました。

2000年代に登場した「分子標的薬」は、がん細胞のみに作用することで副作用を大幅に抑えることに成功し、多くの患者に恩恵をもたらしました。そして、2010年代前半には、本庶佑(※13)博士らの研究成果を基に開発されたオプジーボ®などの「免疫チェックポイント阻害薬」が登場し、免疫システムを利用した画期的な治療法として、広く普及しました。さらに、2010年代後半には遺伝子改変技術を用いた細胞治療法である「CAR-T細胞療法」が難治血液がんに高い治療効果を示し、確立しました。このほか、核酸医薬、ウイルス/細菌製剤研究など、新しいタイプの「抗がん剤」の確立に向けた研究開発が活発に進められています。

また、我が国では重粒子線治療の開発が盛んに行われ、一部がんでは健康保険が利用可能となっています。このほか、「外科手術」での手術支援ロボットを活用した内視鏡手術や、「放射線治療」でのホウ素中性子捕捉療法や核医学治療(α線/β線核種の体内投与)など、新技術の研究が国内外で活発に行われています。

<がん医療技術が抱える課題>

しかしながら、こうした新規治療技術の多くは、海外で開発されるため、我が国への輸入に当たり国全体で5兆円を超える赤字が発生しています。加えて、新規治療技術には高額なものが多く、我が国の医療費の高騰の一因ともなっています。日本独自の製品を生み出すための研究開発エコシステムの強化と、持続可能な医療システムの構築を併せて進めることが、今後の重要な課題となっています。

② スーパーコンピュータ ~数値計算から生成AIへ~

<スーパーコンピュータの進化>

スーパーコンピュータ(スパコン)の開発は1970年代中盤のクレイ・リサーチ社が開発したCray-1に遡ります。当初のスパコンは研究開発プログラムで多用される積和演算を高速処理することを目的としたベクトル型計算機でした。

一方我が国でもスパコン開発が本格化し、電機メーカー各社が競争しながら開発を進めました。地球シミュレータはその代表例の一つです。

その後、多種多様なアプリケーションを扱うために汎用プロセッサを多数接続したスカラ型マルチプロセッサ方式が主流となりました。スーパーコンピュータ「京(けい)」や「富岳(ふがく)」といった日本製スパコンはこの方式の代表例であり、スパコン性能ランキング(TOP500等のベンチマーク)では常に上位にランクインするなど、国際的にも高い評価を得ています。この成功は、産学官連携の一つの成果といえます。

<生成AIとの融合による新たな展開と課題>

最近では、深層学習に始まるAIブームに伴って、スパコンが生成AIなどの計算環境として使われるようになりました。これは生成AIでも積和演算が多用されるためです。最近では積和演算をサポートする専用チップ(アクセラレータ)を持つスパコンも出現しています。これにより、スパコンの用途が一気に広がり、生成AIのアプリケーションを通じて一般社会に浸透するようになりました。生成AIは学習用データ量、モデルのパラメータ数などの規模が大きくなれば、それに応じて生成する会話や画像などが良くなるスケーリング則が知られています。これに対応するため、スパコンの性能向上を目指して、大規模化が急激に進みました。

この結果、スパコンが設置されるデータセンターの消費電力が膨大となり、性能要求とシステム規模(消費電力)のトレードオフをどのように考えるかが大きな課題となっています。

この課題を解決するためには、コンピュータのハードウエアからアプリケーションまで、システム全体を俯瞰(ふかん)した改善が必要です。そのためには、全く新しい計算方式の検討や、それを支える新デバイスの研究開発も求められており、それを実現するための領域横断的な体制による推進が期待されています。

- ※1 「被引用数」は他の論文で引用された回数。「被引用指数」は、引用された論文の数だけでなくその影響力や質を含めて測る指標で、代表的な被引用指数としてはh-indexがある。

- ※2 質の高い科学雑誌に掲載された論文の情報を集計し、国や研究機関ごとの論文発表数や貢献度を指標化したデータベース。物理学、化学、地球・環境科学、生物科学の主要な自然科学分野が対象。

- ※3 Principal Investigator

- ※4 大学などの研究機関が若手研究者を任期付きで採用し、数年間の審査を経て、恒久的な職(テニュア)を得る機会を与える制度。若手研究者の育成と、研究機関の活性化を目的とし、優秀な人材に安定した研究環境を提供することを目指す。

- ※5 Support for Pioneering Research Initiated by the Next Generation

- ※6 University Research Administrator

- ※7 Science Information NETwork

- ※8 企業価値10億ドル超の非上場企業

- ※9 国境を越えて優秀な人材・多様な人材が移動し、知識やスキル、経験を共有・活用することで、科学技術・イノベーションを促進する現象。人材の流出及び流入、そして両方向の循環が重要視される。

- ※10 World Premier International Research Center Initiative

- ※11 National Institute of Science and TEchnology Policy

- ※12 文部科学省科学技術・学術政策研究所「第12回科学技術予測調査 科学技術等の中長期的な将来予測に関するアンケート調査(デルファイ調査)【速報版】」(2024年12月20日) http://doi.org/10.15108/stfc.0003

- ※13 2018年ノーベル生理学・医学賞受賞

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究開発戦略課