- 現在位置

- トップ > 白書・統計・出版物 > 白書 > 科学技術・イノベーション白書 > 令和7年版 科学技術・イノベーション白書 > 令和7年版科学技術・イノベーション白書 本文(HTML版) > 第2章 科学技術基本法制定からの30年(1995年~現在)

第2章 科学技術基本法制定からの30年(1995年~現在)

バブル経済崩壊後の日本経済の低迷の中で、新たな産業を創造し日本経済を発展させるには、先進国追従型の科学技術から脱却し、世界のフロントランナーの一員として自ら未開の分野に挑戦し未来を開拓していくことが必要であるという認識が広がりました。このような中、1995年11月に超党派の議員立法として科学技術基本法(以下「基本法」という。)が制定されました。第2章では、基本法の制定を起点とし、現在までの30年を振り返ります。この30年間に、東日本大震災などの様々な災害や新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック、インターネットや生成AIに代表される新たな技術革新による社会変革など、基本法制定時には想像できなかった出来事や日常生活の大きな変化が生じました。一方で、基本法制定時の我が国の科学技術、特に基礎研究等に関する課題認識や解決に向けた方策は、現在に通じる極めて重要なものといえます。

まず、各節に先立ち、基本法と同法に基づく基本計画の概要を紹介します。

科学技術基本法

同法案に関する国会での提案理由説明(※1)では、「とりわけ、天然資源に乏しく、人口の急速な高齢化を迎えようとしている我が国が、経済の自由化・国際化に伴う経済競争の激化と相まって直面することが懸念されている、産業の空洞化、社会の活力の喪失、生活水準の低下といった事態を回避し、明るい未来を切り開いていくためには、独創的、先端的な科学技術を開発し、これによって新産業を創出することが不可欠」であるとされ、当時の時代感と今なお続く普遍的な課題に対する鋭い洞察と強い問題意識が伺えます。

さらに、注目すべきは、制定当時から、我が国の基礎研究の低迷を指摘しており、その背景として政府の科学技術投資の少なさ、研究機関の施設設備の老朽化・陳腐化、研究支援者の不足を指摘しています。加えて、情報化・ネットワーク化の後れ、国内外を含めた外部機関との共同研究や異分野交流、若手研究者が創造的研究を行うことができる環境の必要性、研究支援者や若手研究者の減少傾向への問題提起もなされています。

このため、基本法の条文においても基礎研究は重要視されており、基本原則を定める総則において、「基礎研究、応用研究、開発研究の調和の取れた発展」(現行第3条第2項)を基本的な方針としつつ、「基礎研究が新しい現象の発見及び解明並びに独創的な新技術の創出等をもたらすものであること、その成果の見通しを当初から立てることが難しく、また、その成果が実用化に必ずしも結び付くものではないこと等の性質を有するものであることに鑑み、基礎研究の推進において国及び地方公共団体が果たす役割の重要性に配慮しなければならない。」(現行第8条)とされています。加えて、条文の本則では、国が必要な資金を確保する努力義務(現行第12条第6項)や、研究開発の推進等として、研究者等の確保等(現行第14条)、研究施設等の整備等(現行第15条)、研究開発に係る情報化の促進(現行第16条)、研究開発に係る交流の促進(現行第17条)が定められたほか、国際的な交流等の推進(第4章)なども定められました。また、基礎研究を中心に科学技術振興に対する大学への期待が大きい中で、「大学等における研究活動の活性化」を図るとともに「大学等における研究の特性に配慮」(現行第9条)する旨も本則で定められています。

その後、イノベーションの重要性が広く認識される状況となり、2021年、「科学技術・イノベーション基本法」に改正されました。

科学技術基本計画

基本計画は、基本法の現行第12条の規定に基づき策定される、10年程度を見通した5年間の国家戦略です。この基本計画により、政府は体系的かつ一貫した科学技術政策を実行することになります。

第1期基本計画では、社会的・経済的ニーズに対応した研究開発の強力な推進と、基礎研究の積極的な振興、また、これらを実現するための新たな研究開発システムの構築が必要であるとして、任期制の導入などによる研究者の流動性向上や「ポストドクター(※2)等1万人支援計画(※3)」等が掲げられるとともに、政府の研究開発投資(GDP比)を欧米主要国並みにするため、5年で17兆円程度が必要であるとする具体的な政府投資の目標額が示されました。こうした基本計画等において具体的な政府投資の目標額を設定することは極めてまれであり、政府全体として、我が国の科学技術に対する期待と危機感が共有されていたことが伺えます。この目標額は、その後の基本計画においても都度設定されています。

その後、社会や国際情勢の変化を踏まえつつ、2021年の法改正により名称を「科学技術・イノベーション基本計画」と変えながら第6期まで策定され、今日に至っています。

第1節 科学技術創造立国の実現に向けて科学技術基本法が制定された時代(1995~2000年まで)(平成7~12年まで)

この6年間は、それまでにない長期的な経済不況の中で、経済活動のボーダーレス化の進展と産業空洞化への懸念等が示され、「失われた30年」の初期に当たる時代でした。特に1995年は、阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件(科学技術を悪用した集団によるテロ行為)といった、科学技術への信頼が揺らぐ事件・事故が重なりました。また、同年後半には、国産技術として開花し始めた原子力開発において、高速増殖原型炉もんじゅのナトリウム漏えい事故が発生するとともに、宇宙開発ではH-Ⅱロケット8号機の打上げ失敗がありました。一方で、1993年には商用インターネットの利用が我が国で開始され、その後、急速に普及するとともに、携帯電話の大衆化が進み、2000年には普及率が5割に達するなど、情報通信技術が顕著に発展した時代でもありました。

科学技術基本法の制定、第1期科学技術基本計画の策定

前述のとおり、我が国が先進国追従型の科学技術から脱却し、世界のフロントランナーの一員として自ら未開の分野に挑戦し未来を開拓していく必要性が提唱され、1995年11月に基本法が制定されました。同法では、前述の基礎研究の振興に係る事項のほか、科学技術振興に関する国及び地方公共団体の責務が規定されるとともに、毎年、国会に、政府が科学技術の振興に関して講じた施策に関する報告書(いわゆる白書)を提出する旨が規定されています。この規定により、1958年に初めて発行された科学技術白書は、1996年版から法定白書(※4)としての役割を担うようになりました。

さらに、1996年7月に初めて策定された基本計画には、前述の研究者の流動性向上やポストドクターに関する事項のほか、競争的資金の大幅な拡充など多元的に研究資金を拡充すること、研究者が研究に専念できる環境整備のために研究支援者の抜本的な拡充を2000年までに実現すること等が掲げられました。また、共同研究促進、研究兼業許可の円滑化により産学官交流を活発化するとともに、研究開発活動を活性化し、優れた成果を上げていくための厳正な評価を実施することも掲げられ、評価の在り方に関する大綱的指針を策定することとされました。

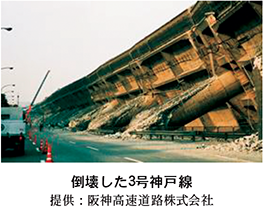

阪神・淡路大震災を契機とした地震調査研究の体制整備

1995年1月に発生した阪神・淡路大震災は同地域に甚大な被害をもたらし、我が国の地震防災に対する体制にも大きな影響や教訓を与えました。同年6月には、「地震防災対策特別措置法」(平成7年法律第111号)が制定され、地震に関する調査研究の一元的な推進体制の整備として、7月には本部長を科学技術庁長官とする地震調査研究推進本部が政府の特別の機関として新たに設置されました。これにより、科学技術庁、気象庁、国土地理院、地質調査所(現産業技術総合研究所地質調査総合センター)、国立大学等の関係機関が、密接な連携・協力を図りつつ、地震調査研究を進める体制が構築されました。具体的には、これまでは各機関が独立して取得していた地震観測データを、気象庁が一元的に収集、分析、処理を行うとともに、科学技術庁が、陸域における地震観測施設、汎地球測位システム(GPS)地殻変動観測施設、海底地震観測施設及び実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)の整備を進めるなど、地震調査研究が推進されました。地震調査研究推進本部では、総合的かつ基本的な施策の立案や総合的な調査観測計画の策定、地震活動の予測・評価等を行っています。

コラム1-2 阪神・淡路大震災30年 スーパーコンピュータを活用した阪神地域の防災・減災、まちづくりへの貢献

2025年1月17日、阪神・淡路大震災の発生から30年の節目を迎えました。この地震によって、多くの尊い命が失われ、都市機能が大きく損なわれるなど未曾有の災害となりました。その経験や教訓を基に、国や地方公共団体、民間事業者は、様々な防災・減災対策を進めています。その中でも、スーパーコンピュータを活用した取組は、防災・減災の分野に大きな進展をもたらし、阪神地域のまちづくりにも貢献しています。

○スーパーコンピュータを活用した防災・減災に資する挑戦

阪神高速道路株式会社では、最新の計算技術を駆使してインフラの安全性向上に取り組んできました。その中でも、スーパーコンピュータ「京(けい)」や「富岳(ふがく)」を活用したシミュレーションは、防災・減災において大きな進展をもたらしました。

「京(けい)」を用いた大規模地震応答シミュレーションでは、仮想の直線連続高架橋を題材に、巨大地震時の揺れが高架橋にどのような影響を与えるのかといった地震応答解析を行いました。これにより、大規模な構造物の地震時挙動を細部まで表現することができました。その知見を基に、現在も解析精度向上等に努めながら地震等の災害リスク軽減のための取組を進めています。

「京(けい)」の後継機である「富岳(ふがく)」では、更なる高精度なシミュレーションが可能となりました。神戸港に浮かぶ二つの人工島、六甲アイランドとポートアイランドを結ぶ全長2,700m超の長大橋における耐風性能の高度化を目的とした風洞シミュレーションがその一例です。従来の風洞試験では、長大橋が振動するメカニズムまでの特定は困難でしたが、「富岳(ふがく)」を用いた数値解析を活用して、長大橋(ちょうだいきょう)の耐風安定性の検証や振動メカニズムの特定に向けた研究を進めていきます。

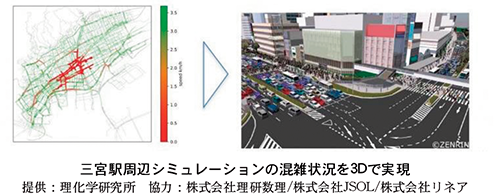

○「富岳(ふがく)」を活用した「デジタルツインシミュレーション」結果の社会実装に向けた取組

神戸市と株式会社NTTドコモ、理化学研究所は、デジタルツイン技術を活用した防災・減災の取組を進めてきました。「富岳(ふがく)」の技術が活用され、神戸市の地形・気象・インフラデータを統合したデジタルツインを構築し、様々な条件の下、シミュレーションを行いました。

例えば、災害時に帰宅困難者が一斉に移動した場合の混雑状況や帰宅困難者等の避難誘導に焦点を当てた人流シミュレーションを実施した結果、帰宅抑制による危険箇所の減少や、帰宅困難者を一時滞在施設へ振り分ける際の有効な組合せなどが分かりました。このようなシミュレーション結果は、神戸市の「帰宅困難者誘導マニュアル」で定める一時退避場所東遊園地の出入口設定に生かされるなど、神戸市の防災計画に反映されています。

AIなどの技術革新を生かすことで、災害の更なる早期予測や、質の高い情報提供が期待でき、スーパーコンピュータを活用した防災・減災の取組は今後更に発展するとともに、まちづくりにも貢献することが考えられます。

科学と社会の接近

この時期は、世界的にも科学技術に対する不安と期待が混在しており、1999年にハンガリーのブダペストで開催された世界科学会議において、科学と社会の関係性が近接したことなどを背景とした「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」が採択されました。この宣言では、「社会における科学と社会のための科学」という考え方が示され、科学の責任や義務が明記されています。

また、科学技術基本計画で「科学技術に関する学習の振興及び理解の増進と関心の喚起」が一つの柱として位置付けられたことを踏まえ、科学技術への理解を深める拠点として、日本科学未来館が整備されました。

このほか、個別分野・領域においても、科学と社会の近接・関わりを意識する以下の出来事が注目されました。

「生命倫理」

1997年に「臓器の移植に関する法律」(平成9年法律第104号)が制定されました。これにより、脳死での臓器提供を前提とした場合に限り、脳死は人の死とされました。このほか、海外に目を向けると、1996年に英国のロスリン研究所で、雌羊の体細胞を使ったクローン羊「ドリー」が誕生しました。成体の体細胞を用いて生まれた初めての哺乳類のクローンで、細胞を提供した羊とおおよそ同一の遺伝子を持っていることから、世界中で生命倫理に関する議論を呼びました(※5)。

「環境問題」

1997年に京都市で開かれた気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3(※6))において、京都議定書が採択されました。我が国が議長国として取りまとめたこの議定書では、先進国の各国が二酸化炭素などの温室効果ガスを将来どのくらい削減するかが決められました(※7)。また、時を同じくして、我が国の自動車メーカーが「21世紀に間に合いました。」というキャッチコピーとともに量産ハイブリッド乗用車を発表するなど、科学技術を活用し、地球規模課題の解決にも寄与する製品の開発も進みました。

この時代の科学技術の成果

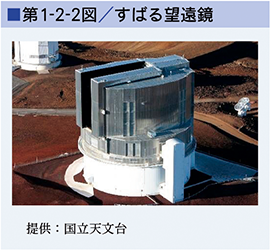

「すばる望遠鏡の科学観測開始」

米国・ハワイ島マウナケア山頂に設置された大型光学赤外線望遠鏡である「すばる望遠鏡」は、人の目の100万倍以上の強力な集光力で天体からの微弱な光も捉えることができる、世界最大級の8.2メートルの口径を持つ望遠鏡です。約6年をかけて建設が進められ、1999年に科学観測が開始されました。

すばる望遠鏡による主な観測成果の一つに、地球から約130億光年離れた宇宙に、83個もの巨大ブラックホールを発見したことが挙げられます。これにより、巨大ブラックホールが宇宙誕生から10億年足らずという間もない時期から存在していたことを示す、重要な知見が得られました。

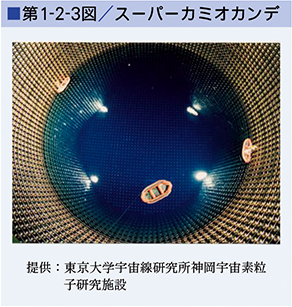

「素粒子物理学の進展」

1987年に、小柴昌俊・東京大学教授(当時)がカミオカンデ(※8)を用いて、素粒子の一つであるニュートリノの検出に世界で初めて成功し、2002年にノーベル物理学賞を受賞しました。1998年には、梶田隆章・東京大学教授(当時)がスーパーカミオカンデを用いた実験で、質量がないと考えられていたニュートリノに質量があることを突き止めました。素粒子理論の定説を覆すこの成果により、梶田教授は2015年にノーベル物理学賞を受賞しました。

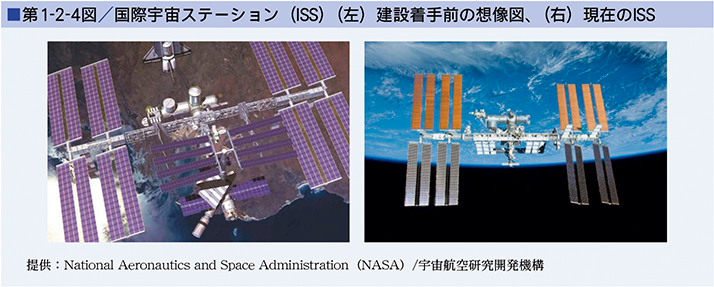

「ISSの建設着手」

ISS計画については、東西冷戦下で米国より提唱された後、計画の見直し、冷戦終結後の米露協議等を経て、1993年に、ロシアを計画へ招請することとなりました。1998年に、ロシアの参加に伴う新しい宇宙基地協力協定の署名がなされ、同年より宇宙軌道上での建設が始まりました。本計画には日・米・露・加・欧の5極15か国が参加していることから、ISSは宇宙活動の拠点であると同時に、国際協力と平和のシンボルになっています。

2011年にISSが完成・運用開始して以降、微小重力環境や宇宙放射線に着目した数々の研究が行われています。我が国の「きぼう」日本実験棟でも、骨や筋量減少が加速される無重力空間特有の効果を活用して、骨粗しょう症治療薬の予防効果を確認する等の成果が創出されています。

知的財産保護に係る取組

我が国の大学等は多くの研究成果を有していますが、その中には新規産業の「シーズ」として有望なものが多くあります。しかしながら、必ずしも、それらが産業に十分活用されているとは言い難く、また、企業(メーカー)には研究部門とは別に知的財産の管理を行う知的財産部門があるのに対し、大学等にはそうした組織が存在しなかったことを背景として、大学等の研究成果の特許化及び企業への移転(ライセンシング)を行う技術移転機関(TLO(※9))の必要性が認識されるようになりました。このため、1998年に、大学の研究者の研究成果を特許化し、それを民間企業へ技術移転する法人の設立を推進する「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(TLO法)」(平成10年法律第52号)が制定されました。

一方、米国では、1970年代後半の米国経済の国際競争力低下を背景として、1980年に、政府資金による研究開発から生じた特許権等を民間企業等に帰属させることを骨子としたバイ・ドール法が制定されました。これにより、政府資金による研究開発から生じた発明を事業化するための企業等による技術開発が加速され、新たなベンチャー企業が生まれるなど、米国産業が競争力を取り戻すこととなったともいわれています。我が国においても、それまで政府資金による研究開発から派生した特許権等は国が所有することとなっていましたが、産業界側から制度改善についての提言が相次いだことを踏まえて、1999年に、国の委託による研究開発成果に係る知的財産権を民間企業や大学、研究者等に帰属させることを可能とする、いわゆる日本版バイ・ドール制度を含む「産業活力再生特別措置法」(平成11年法律第131号)が制定されました。2007年には、日本版バイ・ドール制度は、特別措置法である同法から恒久法である「産業技術力強化法」(平成12年法律第44号)に移管されました。

参考:世界の主な動き

| 1995年 | Microsoft社がWindows95を発売 |

| 1996年 | クローン羊「ドリー」の誕生 |

| 1999年 | 世界科学会議において「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」 |

第2節 省庁再編と科学技術政策の戦略的重点化が進んだ時代(2001~2012年まで)(平成13~24年まで)

この12年間は、経済のグローバル化の進展、新興国市場の拡大が一層進んだ一方、2001年の米国同時多発テロや2008年のリーマンショックに伴う金融・経済危機など、国際的にも不安感の広がった時代でした。これらに加え、我が国においては、2011年の東日本大震災をはじめ、各地で地震や豪雨などの災害が相次いで発生するとともに、SARS(重症急性呼吸器症候群)、新型インフルエンザや高病原性鳥インフルエンザ、BSE(牛海綿状脳症)等の新興・再興感染症が多数発生・流行しました。また、原子力を含むエネルギー政策や電源構成の見直しの議論が進む中で、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(※10)が打ち出されるなどしました。

日常生活では、2003年から地上デジタル放送が始まり、また、2005年には愛知万博(愛・地球博)が開催されたほか、インターネット利用率が70%を突破しました。2001年には、有料道路の料金所を停車することなく支払い可能となる「ノンストップ自動料金支払いシステム(ETC)」のサービスが開始され、僅か5年で利用率が5割を超えました。また、ソニー株式会社が開発した非接触ICカード技術「FeliCa」が2001年に東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)のIC乗車券「Suica」に採用されたことを契機として電子決済システムが急速に進み、電子マネーの利用が爆発的に広がりました。こうしたことから、ICTの利活用が広く浸透した時代といえます。

そのほか、2009年9月に政権交代があり、同年11月に実施された行政刷新会議による「事業仕分け」では、科学技術関連の多くの事業について予算計上の見送りや大幅縮減との判断がなされました。このことは、研究者のみならず社会・国民の関心を呼び、科学技術の在り方や説明責任についての議論を高める契機となりました。

行政改革

「省庁再編」

2001年に実施された省庁再編に伴い、科学技術政策を担う組織体制が大きく変わりました。まず、内閣総理大臣の補佐・支援体制の強化のため、内閣府が設置されるとともに、科学技術政策における司令塔機能強化のため、科学技術会議が廃止され、政府の「重要政策に関する会議」の一つとして総合科学技術会議(CSTP)が発足しました。CSTPは、内閣及び内閣総理大臣を補佐する「知恵の場」としての役割を期待され、同時に新設された科学技術政策担当大臣のリーダーシップの下、「科学技術政策の司令塔」として、科学技術政策の企画立案及び総合調整を担うことになりました。また、科学技術の総合的な振興と学術の振興を一体的に図ることを目指し、文部省と科学技術庁が統合して文部科学省が誕生し、科学技術政策と、科学技術の中で中心的な役割を果たす大学とを同一省庁が所管するようになったほか、科学技術・学術審議会が設置されました。

「国立研究機関の独立行政法人化、国立大学の法人化」

2001年以降、国立研究機関等は、随時、独立行政法人化されました。また、2004年には、これまで国が設置する機関であった国立大学及び大学共同利用機関が法人化されました。

国立大学への財政支援は、法人化に際し、使途を特定しない運営費交付金として措置し、経営判断に基づく柔軟な予算執行が可能となり、各大学が自律的な環境の下で特色ある研究に向けて積極的な取組ができるようになりました。

戦略的重点化の推進

2001年3月に策定された第2期基本計画では、科学技術における諸外国と我が国の国際競争の激化を踏まえ、初めて戦略的な重点化の考え方が導入されました。具体的には、基礎研究の推進のみならず、知的資産の増大、経済的効果、社会的効果の観点で特に寄与の大きい分野に対して「選択と集中」が図られました。結果として、優先的に研究開発資源の配分を行う重点4分野として、ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料が位置付けられるとともに、エネルギー、製造技術、社会基盤、フロンティア(※11)の4分野について、国の存立の基盤であり、取り組むことが不可欠な領域として研究開発を重点的に推進することとされました。

2006年3月に策定された第3期基本計画においても、このような「選択と集中」の方針が続き、分野の重点化に加え、同分野内の重点化が進みました。まず、第2期基本計画の重点4分野については、「重点推進4分野」としたほか、国の存立にとって基盤的であり、国として取り組むことが不可欠なエネルギー、ものづくり技術、社会基盤、フロンティア分野を「推進4分野」と位置付け、適切な資源配分を行うこととしました。また、重点推進4分野及び推進4分野それぞれの分野別推進戦略を策定するとともに、これらの分野の内で更に優先的に資源配分を行う「戦略重点科学技術」を選定することとしました。また、国家的な大規模プロジェクトとして基本計画期間中に集中的に投資すべき「国家基幹技術」として、宇宙輸送システム、海洋地球観測探査システム、高速増殖炉サイクル技術、次世代スーパーコンピュータ及びX線自由電子レーザーの5課題が位置付けられました。

このような政策動向も背景に、この時期は、知的財産、宇宙開発、海洋開発の各分野において個別の基本法が制定され、各戦略本部が新たに設置されるなど、政府が一体となって推進する体制が構築されました。

知的財産については、今後とも世界で確固たる地位を維持していくためには、想像力の豊かな人材を育成し、優れた発明、製造ノウハウ、デザイン、ブランド、コンテンツなどの知的財産を戦略的に創造、保護及び活用することにより、産業の国際競争力を強化し、活力ある経済社会の実現を図る、いわゆる知的財産立国を目指して進んでいくことが不可欠であるという認識の下、2002年に「知的財産基本法」(平成14年法律第122号)が制定されました。そして、内閣総理大臣を本部長とする知的財産戦略本部が設置され、2003年には「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」が策定されました。

宇宙開発については、安全保障面での制限を含め、宇宙開発方針を見直し、より効率化させるため、2008年5月に議員立法により「宇宙基本法」(平成20年法律第43号)が制定されました。本法に基づき、内閣総理大臣を本部長とする宇宙開発戦略本部が設置され、2009年には宇宙基本計画が策定されました。

海洋開発については、海洋分野の様々な課題に、縦割りではなく総合的かつ戦略的に取り組む必要があるとの問題意識から、2007年に議員立法により「海洋基本法」(平成19年法律第33号)が制定されました。本法に基づき、内閣総理大臣を本部長とする総合海洋政策本部が設置され、2008年には第1期海洋基本計画が策定されました。

基本計画内での「イノベーション」の登場と研究開発力強化法の制定

第3期基本計画で初めて「イノベーション(※12)」という言葉が登場し、研究開発の成果を社会的・経済的価値として発現させる努力を強化し、社会・国民に成果を還元する科学技術を目指すことが目標の一つと位置付けられました。2007年には、2025年までを視野に入れた成長に貢献するイノベーションの創造のための長期的戦略指針「イノベーション25」が策定されました。本指針では、世界の手本となるべきイノベーションで拓(ひら)く2025年の我が国の姿を示すとともに、「イノベーション立国」に向け、イノベーションの創出・促進のための社会システムの改革戦略と、イノベーションを担う研究開発体制の強化等を盛り込んだ技術革新戦略ロードマップに基づいた政策の一体的推進が盛り込まれました。

また、中国やインドの急成長や、情報通信技術の進展に伴うあらゆる産業分野での国際競争の激化を受け、米国で競争力法(The America COMPETES Act)が制定されるなど、諸外国において研究開発システム改革の大きな動きが起こりました。我が国においても、研究開発システムの改革を推進することによる研究開発能力の強化やイノベーションの創出に向けた議論が高まり、2008年6月、超党派の議員立法により「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(研究開発力強化法)」(平成20年法律第63号)が制定されました。同法では主に、科学技術に関する教育水準の向上、若年研究者等の能力の活用、研究者の交流の促進等を行うことにより研究開発等の推進を支える基盤を強化すること、競争的資金の活用により研究開発等に係る競争の促進を図ること、資源の柔軟かつ弾力的な配分、研究開発等の適切な評価等を行うことにより国の資金により行われる研究開発等を効率的に推進すること、研究開発施設等の共用の促進等を通じ、研究開発成果の普及・実用化を促進すること等を行うこととされました。これにより、「イノベーションの創出」が初めて法的に位置付けられました。これらを背景に、科学技術政策とイノベーション政策とを一体的に捉えて、国の総力を挙げて強力かつ戦略的に推進していく必要性が一層高まりました。

加えて、民間企業の研究開発投資を維持・拡大することにより、イノベーション創出につながる中長期・革新的な研究開発等を促し、我が国の成長力・国際競争力を強化することを目的に、2003年に研究開発税制を抜本的に見直し、試験研究費の総額の一定割合を税額控除する仕組みを導入し、その後も制度の見直しが行われました。

2009年の政権交代後の初めての基本計画かつ、東日本大震災に伴い約半年延期して策定された第4期基本計画では、「科学技術イノベーション」が新たに定義され、「科学的な発見や発明等による新たな知識を基にした知的・文化的価値の創造と、それらの知識を発展させて経済的、社会的・公共的価値の創造に結びつける革新」であるとされました。その上で、主要な柱として「震災からの復興、再生の実現」、「グリーンイノベーションの推進」及び「ライフイノベーションの推進」が掲げられました。また、「我が国が直面する重要課題への対応」として、従来の基本計画の特徴であった分野別での重点化から我が国が直面する重要課題対応への転換、科学技術イノベーションの推進に向けたシステム改革、世界と一体化した国際活動の戦略的展開等に取り組むこととされました。

東日本大震災の発生

2011年3月に発生した東日本大震災は、巨大地震や津波を事前に想定できなかったこと、事故想定が十分になされず原子力発電所事故を招いたこと、事故後の被害拡大防止への科学技術面での対応も十分には行えなかったことなど、科学技術の持つリスクや不確実性、あるいはその限界が顕在化しました。自然の猛威と日常生活を豊かなものにしてきた科学技術の「影」の側面が再認識され、現代社会における科学技術の役割を見つめ直す契機ともなりました。

東日本大震災を踏まえ、科学技術イノベーション政策においては復興への貢献に加え、重要課題として防災の取組が進められました。特に、喫緊の課題として「緊急地震速報」及び「津波警報」について改善が図られました。また、南海トラフの熊野灘と紀伊水道沖に整備を進めていた「地震・津波観測監視システム(DONET(※13))」に加えて、北海道沖から千葉県房総半島沖までの海底に「日本海溝海底地震津波観測網(S-net(※14))」を整備するとともに、南海トラフ地震の想定震源域における観測の空白域を解消するため「南海トラフ海底地震津波観測網(N-net(※15))」の整備を進めるなど、海域におけるリアルタイム観測網の構築に向けた取組が進められました。加えて、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東電」という。)福島第一原子力発電所の事故がもたらした放射性物質の拡散により、広範囲で継続的な放射線計測や事故由来放射性物質の除染という課題に直面したことから、環境モニタリングや海洋汚染シミュレーションなどにおいて、新たな手法や技術を取り入れた取組を行いました。このほか、世界最高レベルの科学掘削能力を持つ地球深部探査船「ちきゅう(※16)」を用いて、東北地方太平洋沖地震のプレート境界断層浅部の試料を採取し、巨大地震・津波が発生したメカニズムの解明を行いました。

この時代の科学技術の成果

この時代では、2003年のH-ⅡAロケット6号機の打上げ失敗等の大規模プロジェクトにおける失敗やトラブルもあった一方、多くの科学技術の成果も得られています。以下に幾つか例を挙げます。

「はやぶさの帰還」

2003年に打ち上げられた小惑星探査機「はやぶさ」が、世界で初めて地球重力圏外にある天体(小惑星イトカワ)の表面に着陸し、その物質を持ち帰ることに成功しました。幾多のトラブルを乗り越え7年の旅を終えて2010年に帰還した姿は、大きな感動を人々にもたらしました。「はやぶさ」が持ち帰った物質の分析により、今から46億年前にどのように太陽系が生まれたのかということに対する具体的な手掛かりを、世界で初めて獲得することができました。この成果は、米国の科学雑誌Scienceが毎年発表する、科学分野における10大成果に選ばれるといった快挙を遂げました。

「ヒトゲノムの解読完了」

日米欧などの科学者の共同チームである国際ヒトゲノムシーケンス決定コンソーシアムが1990年から、人間の遺伝情報であるヒトゲノムの解読作業を行い、2003年に解読を完了しました。ヒトの21番、22番染色体については我が国が中心となって精密な解読を完了させ、疾患に関連する遺伝子を発見するなど、その成果が高く評価されました。

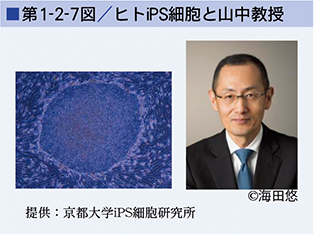

「iPS細胞の作製に成功」

山中伸弥・京都大学iPS細胞研究所名誉所長・教授は、2006年に、皮膚細胞に四つの遺伝子を導入することで、様々な細胞に分化する能力のある細胞(iPS細胞)を人工的に作製できることを見いだしました。この成果は当時の生命科学の常識を覆す画期的なものであり、2012年にノーベル医学・生理学賞を受賞しました。iPS細胞を用いることにより、機能不全になった組織や臓器を補助・再生することが期待されており、臨床研究が開始されています。今後、失われた機能を回復させる再生医療などで多くの人を救う可能性を秘めており、また、患者の体細胞からiPS細胞を作製し、患部の細胞に分化させることで、病気の原因を解明する研究が行われることも期待されています。

「ビッグデータの活用、スーパーコンピュータの開発」

情報技術の進展や各種センサー技術の発展、科学の巨大化などにより、爆発的に増大するデータ、いわゆるビッグデータをいかに管理・利用するかが大きな課題として認識されました。気候変動や災害発生に関するシミュレーション、天文や素粒子物理等の巨大科学といった分野の取組に加え、インターネットやセンサー技術の発展に伴い社会活動に関する大量のデータが蓄積されるようになったことから、ビジネスの現場においてもビッグデータを活用した革新的なサービスの創成などが活発に行われました。

このようなビッグデータを解析するためのコンピューティング能力の強化は、国力に直結するものとして、各国の重要課題となりました。我が国では、スーパーコンピュータ「地球シミュレータ」が開発され、2002年6月にスーパーコンピュータの数値計算性能を示すTOP500ランキングにおいて世界最高の演算性能を達成しました。これは、当時2位であった米国のシステムの約5倍の性能で、「スプートニク・ショック」になぞられて「コンピュートニク・ショック」と報じられるなど米国内にも衝撃を与えました。その後、米国政府はスーパーコンピュータ開発への予算拡充や新たな研究計画の策定を加速させました。

2012年6月にシステムが完成したスーパーコンピュータ「京(けい)」は、同年9月に共用を開始しました。この「京(けい)」を活用することにより、これまでに新薬の開発プロセスの高速化・効率化、ものづくりの革新、地震・津波の被害軽減や物質と宇宙の起源の解明など、様々な分野における世界に先駆けた画期的な成果が創出されました。2011年、2012年と「京(けい)」を用いた研究成果が計算科学分野の世界的な賞であるゴードン・ベル賞を2年連続で受賞しました。また、2013年には、理化学研究所(計算科学研究機構(現・計算科学研究センター))、海洋研究開発機構、東京大学(大気海洋研究所)の共同研究チームは、「京(けい)」を使って水平格子間隔1km未満の超高解像度の全球大気シミュレーションを行うことに世界で初めて成功し、これまでは詳細に表現することが難しかった積乱雲を非常に精度良く表現できることが明らかになりました。

このようなスーパーコンピュータを用いたシミュレーションは、理論、実験と並ぶ、現代の科学の第3の手法として最先端の科学技術や産業競争力の強化に不可欠なものとなっています。

「フュージョンエネルギー(核融合エネルギー)実現に向けた研究開発」

エネルギー問題と環境問題を根本的に解決するものと期待されるフュージョンエネルギー(核融合エネルギー)の実現に向けた国際プロジェクトとして国際熱核融合実験炉(ITER)計画があります。2005年にITER建設地が南仏(サン・ポール・レ・デュランス)に決定した後、2007年に協定が発効され、建設が開始されました。これにより、参加する日本、EU、米国、ロシア、韓国、中国、インドの7極が協力して、フュージョンエネルギーの科学的・技術的実現性の確立を目指すこととなりました。我が国は、計画の準ホスト国として、幅広いアプローチ(BA(※17))活動(※18)を担っています。

サミット等を契機とした国際協調の広がり

我が国は、OECD(経済協力開発機構)等の多国間枠組みや二国間科学技術協力協定などに基づき、国際協力や連携を行ってきましたが、地球規模課題の解決等の高まりなどを背景に、この時期、我が国発で新たに以下の会合が開催されました。

「G8科学技術大臣会合」

北海道洞爺湖サミットに先立ち、2008年6月にG8科学技術大臣会合が沖縄で開催されました。本会合は議長国である我が国の発案により実現したものであり、G8の科学技術担当大臣が初めて一堂に会す機会となりました。我が国からは内閣府の科学技術担当大臣が出席し、気候変動対策など、科学技術を活用して人類社会にいかに貢献していくかについて議論が行われました。以降、サミットに合わせて、定期的に開催されています。このほか、G20の枠組みにおいても、2016年に北京で開催された「科学技術イノベーション大臣会合」を皮切りとして同様の会合が開催されており、2024年からは「研究・イノベーション大臣会合」として定例化しました。

「STSフォーラム」

2004年に、尾身幸次・元科学技術政策担当大臣が科学技術版ダボス会議とも呼ばれる科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム(STSフォーラム)を創設しました。京都で行われた第1回フォーラムには、科学技術担当大臣等政策担当者、指導的研究者、企業経営者ら世界50か国からおよそ500人が参加し、「社会における科学技術、その光と影」というテーマで様々な対話が行われました。特定非営利活動法人STSフォーラムが運営しており、現在までに年次総会が20回以上開催されています。

参考:世界の主な動き

| 2001年 | 米国が京都議定書からの離脱を表明 |

| 2002年 | Amazon Web Services(総合的なクラウドコンピューティングサービス)の開始 |

| 2003年 | カタルヘナ議定書発効 |

| 2004年 | Facebookの開始 |

| 2006年 | ジェフリー・ヒントン氏(2024年ノーベル物理学賞受賞者)が多層ニューラルネットワークの手法(※19)を提唱 |

| 2007年 | 米AppleがiPhoneを発売、Google等がAndroidを発表 |

| 2012年 | 欧州合同原子核研究機関(CERN(※20))でヒッグス粒子の発見 |

| 2012年 | CRISPR-Cas9を用いたゲノム編集に成功 |

第3節 科学技術・イノベーションが経済成長や国家戦略の柱として位置付けられた時代(2013年~現在)(平成25年~現在)

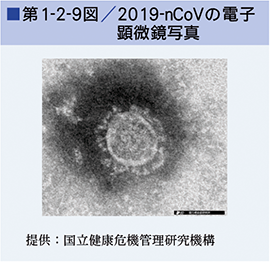

この時代は、2015年の国連サミットにおける「持続可能な開発目標(SDGs(※21))」の全会一致での採択や、気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)において、全ての国が参加する温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択されるなど、地球規模の問題の解決に向けて具体的な目標設定や取組の推進が世界的に加速した時代です。その一方で、国家間の覇権争いの激化やロシアによるウクライナ侵攻など、地政学的な課題も顕在化しました。また、サイバー空間における社会・経済活動が急速に拡大した時代でもあり、特に、2010年に約10%だったスマートフォンの世帯保有率が、2013年に約63%、2020年には90%を突破するなど爆発的な普及が進みました。そして、2020年頃に発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは世界的に大きな影響と制約を与え、人々の行動様式は大きく変化し、社会全体での急速なデジタル化が進みました。

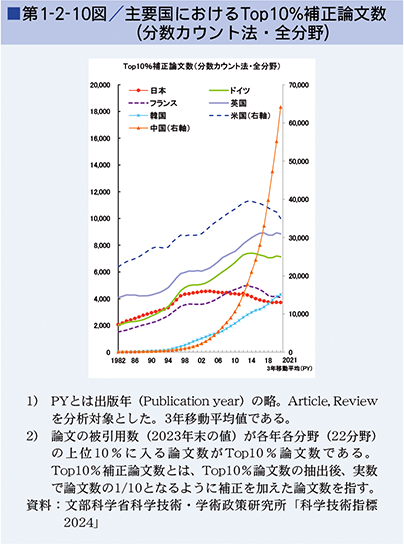

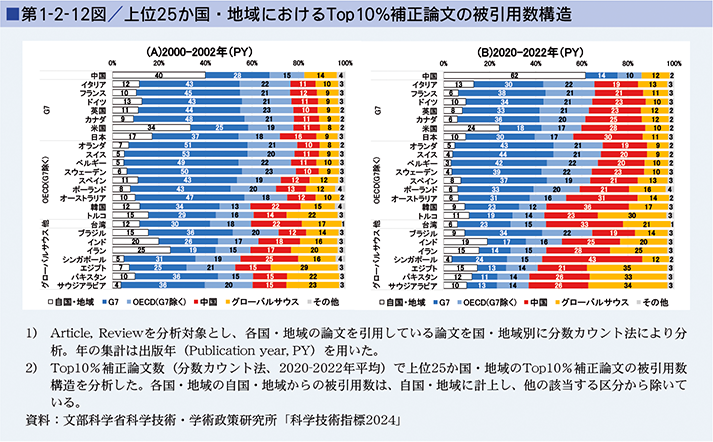

科学技術の面では、グローバル動向において、論文数等における中国の存在感が急激に大きくなり、これまでのG7(※22)を中心とした研究コミュニティに加えて、中国やグローバルサウス(※23)の研究コミュニティの拡大が進む(※24)などの変化が出てきた時代です。翻って、我が国においては研究力の低下が国内外から指摘され始め、2017年には科学誌のNature誌でも「日本の研究はもはやワールドクラスではない」と言及されました(※25)。

一方で、科学技術に関しての明るいニュースとしては、日本人初のISS船長の誕生(若田光一宇宙飛行士が2014年に船長に就任)や、元素周期表に我が国初の元素名「nihonium(ニホニウム)」(元素記号Nh)が加わったこと(2016年に名称決定)などがありました。

さらに、この時代は、我が国のこれまでの科学技術の成果がノーベル賞受賞という形で評価された時代でもありました。日本人のノーベル賞受賞については、第2期基本計画において、50年間にノーベル賞受賞者を30人程度輩出する目標が掲げられましたが、基本法制定以降、自然科学系分野で20人が受賞しています。

充電で再使用できる二次電池であるリチウムイオン電池は、現在では、スマートフォンやノートPC等、幅広い電子・電気機器に欠かせないものとなっています。これは、1985年に吉野彰氏が基本概念を確立したものです。その後、1991年に我が国が初めて商品化に成功し、一時期は我が国の主要電池メーカーが世界シェアの90%を占めるなど、世界を席巻しました。デジタル化社会の実現に大きく貢献したリチウムイオン電池の開発が評価され、2019年に吉野氏はノーベル化学賞を受賞しました。

また、照明や信号機、液晶ディスプレイのバックライトなどに使用される発光ダイオード(LED)については、赤色と黄緑色のLEDは1960年代に実現していましたが、高輝度の青色LEDは20世紀中の実現は不可能とされ、光の三原色の中で唯一欠けていました。これを1987年に窒化ガリウム(GaN)により実現させ、2014年にノーベル物理学賞を受賞したのが、赤﨑勇氏、天野浩氏及び中村修二氏の3氏です。青色LEDの発明により、3色を重ね合わせた白色LEDが実現可能となりました。そのLED照明は、携帯電話やテレビなどの電化製品をはじめ様々な場面で活用されています。

科学技術・イノベーションを推進する体制

2012年末の政権交代後、安倍晋三内閣総理大臣の初めての所信表明演説(2013年1月28日)において、イノベーションによる新しい価値の創造により経済再生を果たしていく決意が述べられました。これ以後、科学技術・イノベーション政策が、成長戦略の柱の一つとして据えられるようになりました。

2013年3月の総合科学技術会議における総理指示を受け、同年6月、政府は科学技術イノベーション政策の全体像を示す長期ビジョンや短期の行動プログラムを含む「科学技術イノベーション総合戦略」を初めて策定しました。同戦略は、「経済再生」という最大かつ喫緊の課題に科学技術イノベーションの観点から対応するため、2030年に実現すべき我が国の経済社会の姿として、「世界トップクラスの経済力を維持し、持続的発展が可能となる経済」、「国民が豊かさと安全・安心を実感できる社会」、「世界と共生し人類の進歩に貢献する経済社会」の三つの経済社会像を設定した上で、「世界で最もイノベーションに適した国」の実現に向けて科学技術イノベーション政策が当面特に取り組むべき政策課題を定め、年次戦略として施策の重点化などを進めました。

さらに、2014年には、我が国の科学技術・イノベーション政策を強力に推進するため、従来の総合科学技術会議(CSTP)が総合科学技術・イノベーション会議(CSTI(※26))に改組され、所掌範囲にイノベーション創出の促進に関する事項が加わりました。また、2013年には、「最先端研究開発支援プログラム(FIRST(※27))」などの先行事業を踏まえ、「革新的研究開発プログラム(ImPACT(※28))」を創設しました。これは、実現すれば産業や社会の在り方に大きな変革をもたらす革新的な科学技術・イノベーションの創出を目指してハイリスク・ハイインパクトな挑戦的研究開発を推進するプログラムです。このほか、2013年には、CSTIが自ら運用する「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP(※29))」を創設しました。これは、府省連携の下、基礎研究から出口までを見据えて一気通貫で研究開発を推進するものです。

2018年からは、イノベーションに関連が深い司令塔会議であるCSTI、デジタル社会推進会議、知的財産戦略本部等、七つの会議、本部等が横断的、実質的な調整を図る枠組みとして、「統合イノベーション戦略推進会議」が設置されました。また、これまでの「科学技術イノベーション総合戦略」を抜本的に見直し、基礎研究から社会実装まで一気通貫で進めるための年次戦略として「統合イノベーション戦略」を策定しました(2018年以降は基本計画の実行計画として位置付け)。さらに、科学技術・イノベーションの創出に向けた、官民の研究開発投資の拡大等を目指して「官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM(※30))」(制度の見直しにより、2023年から「研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム(BRIDGE(※31))」に改称)や、我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指したムーンショット型研究開発制度も創設されました。さらに、2020年に、文部科学省では、挑戦的・融合的な構想に取り組む独立前後の研究者に対し、最長10年間の研究資金と研究に専念できる環境の確保を一体的に支援する「創発的研究支援事業」を文部科学省に創設しました。

また、各分野に目を向けると、健康・医療分野については、2013年に内閣総理大臣を本部長とする健康・医療戦略推進本部が、医療分野の研究開発の司令塔として閣議決定により設置されました。2014年には、世界最高水準の医療の提供に資する研究開発等により、健康長寿社会の形成に資することを目的として、「健康・医療戦略推進法」(平成26年法律第48号)が制定され、同法に基づき、健康・医療戦略推進本部は、法定の本部として引き続き司令塔機能を担うとともに、2014年に医療分野研究開発推進計画も策定されました。さらに、2015年には、医療分野の研究開発及びその環境整備の中核的な役割を担う機関として日本医療研究開発機構が設置されました。

IT分野については、2000年に、高度情報通信ネットワーク社会の形成を目的として、「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」(平成12年法律第144号)が制定され、2001年以降、内閣総理大臣を本部長とする高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)の設置や、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の策定がなされました。その後、2021年には、デジタル社会の形成を目的として、「デジタル社会形成基本法」(令和3年法律第35号)や、「デジタル庁設置法」(令和3年法律第36号)が制定され、前述の戦略本部や重点計画の役割は、デジタル社会推進会議やデジタル社会の実現に向けた重点計画に引き継がれるとともに、デジタル庁が設置されました。

Society 5.0

2016年1月に策定された第5期基本計画では、「Society 5.0」、「超スマート社会」という未来のあるべき社会像を提示し、その実現に向けた施策が盛り込まれました。Society 5.0とは、ICTを最大限に活用し、サイバー空間とフィジカル空間(現実世界)とを高度に融合させた取組により、人々に豊かさをもたらす社会です。

さらに、2021年3月に策定された第6期基本計画では、「Society 5.0」を更に深化させ、「直面する脅威や先の見えない不確実な状況に対し、持続可能性と強靱(きょうじん)性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できる社会」をあるべき社会像とし、その実現のための具体的な取組を示しました。

また、世界的規模で深刻化するサイバーセキュリティ上の脅威の増大を背景として、我が国におけるサイバーセキュリティ政策の基本理念等を定めた「サイバーセキュリティ基本法」(平成26年法律第104号)が2014年に議員立法により制定されました。同法に基づき、2015年にサイバーセキュリティ政策に係る政府の司令塔として、内閣の下にサイバーセキュリティ戦略本部が新たに設置されました。

加えて、デジタル社会に対応したインフラとして、第4世代移動通信システム(4G)と比べてより高度な第5世代移動通信システム(5G)の商用サービスが現在各国で始まっており、今後、超低遅延や多数同時接続といった機能が更に強化された5G(ポスト5G)のスマート工場や自動運転といった多様な産業用途への活用が見込まれるなど、我が国の競争力の核となり得る技術として期待されています。

知識・人材・資金の好循環の構築に向けた制度改革

2008年に制定された研究開発力強化法については、研究開発力の更なる強化と効率化のために2013年に改正され、研究開発法人による出資等の業務を可能とすること、研究開発法人に関する新たな制度の創設、ハイリスク研究への必要な資源配分などが盛り込まれました。また、国際競争が激化している中で、科学技術・イノベーション創出の更なる活性化を通じた知識・人材・資金の好循環の実現が重要であるとの認識の下、2018年12月に改正され、2019年1月より「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」として施行されました。本改正に伴い、個別法改正によらず、資金配分機関に基金を造成できるスキームが構築されたほか、大学や研究開発法人発ベンチャーへの支援を強化するため、研究開発法人の出資の拡大等、各種制度改革が行われました。

イノベーションの振興に向けた科学技術基本法の改正

科学技術・イノベーションと人間や社会の在り方が密接不可分の関係となり、人間や社会の在り方を研究対象とする人文・社会科学の「知」も含めた「総合知」を活用した科学技術・イノベーションの振興が必要であるという考えの下、2020年6月に、「科学技術基本法」は25年ぶりに本格的な改正が行われ、2021年4月から「科学技術・イノベーション基本法」として施行されました。本改正に伴い、「イノベーションの創出」と、これまで基本法の対象とされていなかった「人文・社会科学(法では「人文科学」と記載)のみに係る科学技術」が対象に加えられ、人文・社会科学の「知」と、自然科学の「知」の融合の推進や、その基盤としての人文・社会科学の厚みのある「知」の蓄積が求められるようになりました。

このほか、2021年3月には「イノベーション」の名を冠(かん)した初の基本計画として、「第6期科学技術・イノベーション基本計画」が策定されるとともに、「科学技術白書」も令和3年版から「科学技術・イノベーション白書」という呼称になりました。

研究力強化に向けた法人改革

「国立大学法人化20年」

2004年の国立大学等の法人化以降、20年の間に大学を取り巻く環境は絶えず変化しています。国立大学等の法人化は、自律的な環境の下で国立大学等を一層活性化し、優れた教育や特色ある研究に向けてより積極的な取組を促し、より個性豊かな魅力ある国立大学等を実現することを目的として行われました。法人化以降、この目的を踏まえ、規制緩和等を通じた国立大学法人等の裁量拡大や、学外者の参画をはじめとした多様な視点を取り込むことによる経営機能の強化等が進められ、その結果として、教育・研究活動の活性化や経常収益の拡大等の成果が見られる一方で、法人化の自由度を十分に生かしきれていない点や、財源の更なる多様化、人事給与マネジメントの改善等が課題として見えてきています。

2017年には、世界最高水準の卓越した教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を、指定国立大学法人とすることができる制度が創設されました。指定国立大学法人においては、研究成果を活用する事業者への出資が可能となるなどの特例が認められています。

「国立研究開発法人制度の創設」

2015年に独立行政法人制度が見直され、独立行政法人のうち、研究開発を主な業務とする法人の多くが国立研究開発法人となりました。国立研究開発法人は、研究開発の長期性、不確実性、予見不可能性、専門性などの特性を踏まえ、研究開発に係る業務を中長期的(5~7年)な目標・計画に基づき行うことにより、「研究開発成果の最大化」を目指すことを目的としています。

2016年には、世界最高水準の研究開発成果の創出等を目的に、特定国立研究開発法人制度が設けられました。同制度では、上記の目的のために、国際的に卓越した能力を有する研究者等を確保するための高い給与の設定やその他処遇の柔軟な設定が可能となりました。現在、物質・材料研究機構、理化学研究所、産業技術総合研究所の3法人が特定国立研究開発法人として指定されています。

「研究大学群の形成」

世界における我が国の大学の研究力は相対的に低下傾向が続いており、その背景の一つとして、我が国の大学の資金力の弱さが指摘されています。欧米の主要大学は、自ら数兆円規模のファンドを形成し、その運用益を活用して研究基盤や若手研究者への投資を拡大するなど、多様な収入源を持っています。翻って我が国の大学の収入源は限られており、このような資金力の差を、各大学の力のみで直ちに解消することは困難です。このため、国の資金を活用した10兆円規模の大学ファンドを創設し、その運用益を活用することにより世界と伍(ご)する研究大学を長期的かつ安定的に支援するという、前例のない取組を行うことが検討されました。その制度設計はCSTIにおいて行われ、文部科学省が事業を実施すること、科学技術振興機構がファンドを運用することとなりました。

大学ファンドの支援対象となる国際卓越研究大学制度については、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学を国が認定することとされており、公募を経て、2024年11月に東北大学が初めて認定されました。大学自身の明確なビジョンの下、研究基盤の抜本的強化や若手研究者に対する長期的・安定的な支援を行うことにより、我が国の研究大学における研究力の抜本的な強化につなげていくこととしています。

加えて、我が国の大学の研究力の底上げには、全国の大学が、個々の強みを伸ばし、各大学のミッションの下、多様な研究大学群を形成することが重要です。このため、地域の中核大学や特定分野に強みを持つ大学が、“特色ある強み”を十分に発揮し、社会変革を牽引(けんいん)する取組を強力に支援するため、2022年、CSTIにおいて「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」を決定しました。また、本パッケージの主な支援策の一つとして、文部科学省において「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS(※32))」を実施しています。本事業においては、地域中核・特色ある研究大学に対し、研究活動の国際展開や社会実装の加速・レベルアップの実現に必要なハードとソフト双方の環境構築の取組を支援していくこととしており、2025年1月末までに25大学を採択しました。今後も、全国の多様な大学が、自らのミッションに応じて、様々な施策を選択的・段階的に活用することで強みや特色を強化し、我が国全体の研究力を向上させることを目指しています。

スタートアップ・エコシステムの形成

近年、ビッグテックと呼ばれる巨大IT企業をはじめとして、世界中で、スタートアップ企業が極めて短期間で急成長し、産業構造のみならず、都市構造やライフスタイルまでをも変革する大きな潮流があります。先進諸国は、革新的なスタートアップ企業を創出するため、スタートアップ・エコシステムの形成に戦略的に取り組んでいます。一方、我が国は、既存事業会社を中心としたクローズ型、リニア型のイノベーションが主流となっており、スタートアップが十分に活躍できず、また、スタートアップが成長しようとしても、起業前・起業直後(シード・アーリー)期の資金不足等の課題がありました。

このため、社会ニーズに基づくスタートアップ創出・成長の支援などに取り組んでおり、特に2022年には「スタートアップ育成5か年計画」を決定し、我が国にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出し、第二の創業ブームを実現するための取組を一層進めています。特に、世界に比肩するスタートアップ・エコシステム拠点の形成に向けては、スタートアップ・エコシステム拠点都市の形成を推進し、産学官連携による新たな価値共創の推進や、アントレプレナーシップ教育等を通じた人材育成を進めるとともに、世界最高水準のイノベーション・エコシステムのハブを構築するというグローバル・スタートアップ・キャンパス(GSC)構想を進めています。加えて、2021年には、それまで中小企業の経営強化を目的としていたSBIR(※33)制度をイノベーション創出に主眼を置いた制度に改め、各種支援を進めています。大学等の知を活用した大学等発スタートアップは社会課題解決や経済成長を牽引(けんいん)するプレーヤーとして期待されており、設立数も上記の取組を通じて過去最大まで増加してきています。

経済安全保障への取組

安全保障や経済にも影響し得る先端的な重要技術については、従来よりその技術把握や情報収集、技術流出問題への対処を行ってきました。

2022年には「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)」(令和4年法律第43号)が制定され、先端的な重要技術の開発等が図られています。一方、近年は基礎的な研究と社会・経済が近接してきていることもあり、特に大学等の基礎研究の現場における技術流出等への対処が非常に大きな課題となっています。元来、学術研究はオープンに行われるものですが、自由でオープンな環境を不当に利用し、情報等が盗取されるリスクが国際的に指摘されています。このような新しいリスクに対応するため、各国で研究者や研究機関が研究インテグリティ(※34)を自律的に確保する取組が進められてきましたが、近年、これに留まらず研究を保護する研究セキュリティ(※35)確保の取組も手探りで始められているところです。

我が国では、2021年4月に統合イノベーション戦略推進会議において「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応方針について」を決定し、本方針に基づく取組が進められてきました。文部科学省では、2024年12月に「大学等の研究セキュリティ確保に向けた文部科学省関係施策における具体的な取組の方向性」を策定し、大学等に研究資金を提供する際に新たに講じる研究セキュリティ確保の取組や、大学等における研究セキュリティ確保を支える取組を開始しています。このほか、経済安全保障(※36)上の重要技術を育成するために、2021年には「経済安全保障重要技術育成プログラム」(通称 K Program)に必要な基金を造成し、安全・安心に関する新たなシンクタンク機能の体制構築に向けた取組等を開始しています。

時代に沿った研究の進展

この時代は、通信システムが4G、5Gと発展し、ますます大容量のデータを高速に処理できるようになるとともに、ディープラーニング(深層学習)技術の進化等で従来のAI技術から飛躍的に発展した生成AI技術の登場により、研究環境や研究のスタイルが大きく変わってきました。また、地球温暖化はますます深刻になり、自然災害が激甚化・頻発化しています。こうした時代変化に沿った研究の進展として、以下の例を特筆します。

「感染症対策」

政府は、新型コロナウイルス感染症への対策を危機管理上の重大な課題であるとの認識の下、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を決定し、また、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックを契機に、必要な体制を再構築し、長期継続的に取り組む国家戦略として「ワクチン開発・生産体制強化戦略」を策定しました。当該戦略を踏まえ、今後の感染症有事に備えた平時からの研究開発・生産体制強化のため、日本医療研究開発機構に先進的研究開発戦略センター(SCARDA(※37))が設置されるとともに、同機構に設置された基金などにより、感染症に係るワクチン開発等の研究開発が支援されています。このほか、2020年に世界一の演算速度を達成したスーパーコンピュータ「富岳(ふがく)」を使用した新型コロナウイルスの飛沫(ひまつ)感染シミュレーションなどが行われました。

「カーボンニュートラルの実現に向けた取組」

2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、「2050年カーボンニュートラル」(※38)を目指すことを宣言しました。以前から太陽光発電等の再生可能エネルギーや水素利用等の脱炭素技術に関する研究開発が進められていましたが、民間企業や地方公共団体も含めて、一気に脱炭素の機運が高まりました。例えば、「2035年までに、乗用車新車販売で電動車(※39)100%」といった目標が掲げられたことにより、様々な電動車が登場するとともに、2023年度の国内乗用車新車販売では、ハイブリッド自動車(HEV)が約50%のシェアを占めました。

また、薄型軽量のため設置制約を克服できる次世代型太陽電池として期待されるペロブスカイト太陽電池(※40)については、量産技術の確立・生産体制の整備・需要の創出が三位一体で推進されています。また、浮体式を含む洋上風力発電については、我が国の産業競争力を強化する観点からも、早期導入を目指して取り組んでいます。

加えて、二酸化炭素を資源として捉え、これを分離・回収し、鉱物化によりコンクリート等へ、人工光合成等により化学品へ、メタネーション等により燃料へ再利用することで、大気中への二酸化炭素排出を抑制する「カーボンリサイクル」といった取組も進められています。

また、2021年3月、2兆円の「グリーンイノベーション基金」を新エネルギー・産業技術総合開発機構に造成しました(その後の積み増しにより、2025年5月時点で約2.8兆円規模)。本基金では、グリーン成長戦略において実行計画を策定している重点分野又は「GX実現に向けた基本方針」に基づく今後の道行きが示されている主要分野のうち、特に政策効果が大きく、社会実装までを見据えて長期間の取組が必要な領域にて、具体的な目標とその達成に向けた取組へのコミットメントを示す企業等を対象として、最長10年間、研究開発・実証から社会実装までを継続して支援しています。

「半導体の研究開発」

半導体製造技術は、2050年カーボンニュートラルの実現や、今後の更なるデジタル社会への発展のために重要な基盤技術です。その技術的優位性の確保と安定供給体制の構築に向け、諸外国に比肩する国策としての取組が必要であることから、2021年6月に、経済産業省は「半導体・デジタル産業戦略」を打ち出し(2023年6月改定)、同年11月には「我が国の半導体産業の復活に向けた基本戦略」として更なる具体化を行いました。基本戦略においては、3段階にわたる取組方針を示しており、具体的には、ステップ1として半導体の国内製造基盤の整備に取り組み、ステップ2として2025年以降に実用化が見込まれる次世代半導体の製造技術開発を国際連携により進め、ステップ3として、2030年以降を睨みゲームチェンジャーとなり得る光電融合などの将来技術の開発などに着手していくことを掲げています。さらに、2022年12月には、経済安全保障推進法に基づき、特定重要物資として半導体が指定され、2023年1月に半導体の安定供給確保に向けた取組方針が公表されました。

国内製造基盤の整備及び国内投資拡大に向けた支援の一環として、我が国は、熊本県に世界的半導体メーカーである台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー(TSMC)の工場を誘致しました。

また、次世代半導体の量産技術開発と生産基盤確立を目指すため、先端設計や先端装置・素材の要素技術に係るオープンな研究開発拠点として、技術研究組合最先端半導体技術センター(LSTC(※41))を立ち上げるとともに、将来の量産体制の立ち上げを見据え量産製造拠点として、Rapidus株式会社が設立されました。同社は国内主要企業からの出資を受けており、国内トップの技術者が集結し、米欧の先端企業や研究機関と連携しつつ、量産技術の確立に取り組んでおり、政府による支援も行われています。

そのほか、産業技術総合研究所では、2023年10月に新たに先端半導体研究センター(SFRC(※42))を設立し、先端半導体関連の研究開発から社会実装、人材育成までを一貫して推進することとしています。加えて、次世代半導体集積回路の国際競争も転換期を迎えており、今後はこれまでの技術とは全く異なる、新しい軸での研究開発が重要視されていることから、文部科学省においては、「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」を実施し、新たな切り口による研究開発と将来の半導体産業を牽引(けんいん)する人材育成を進めています。

「AIの進展」

この時代の後期には、急速にAI技術とその活用が進展しました。政府においては、2017年に、AIを核としたIoT(※43)の社会・ビジネスへの実装に向け、次世代のAIの研究開発と成果の社会実装を加速させることを目的とした「人工知能技術戦略」が策定されたほか、2019年には「人間中心のAI社会原則」、「AI戦略」を策定し、AIを活用したイノベーションの促進と社会課題の克服に向けた研究開発や人材育成等の具体的な政策を進めました。他方、生成AIを取り巻く信頼性等の課題が生じる中で、2023年、G7広島サミットにおいて、我が国は議長国として、生成AIに係る国際的なルール形成を行う枠組みである「広島AIプロセス」を立ち上げ、「国際指針」及び「国際行動規範」を取りまとめました。さらに、2024年にイタリアで行われたG7プーリア・サミットでは、「国際行動規範」の遵守状況をAI開発企業等が自ら報告、公表するための手法を議論し、2025年2月から「報告枠組み」の運用を開始しました。

また、IoT化、ビッグデータの利活用の一般化、生成AIの急激な発展等により、研究の在り方も変化し、多様な科学分野における高度なAIの活用(AI for Science)が展開され始めています。

なお、2024年のノーベル賞は、物理学賞及び化学賞ともに初のAI研究での受賞となり、AI分野の急速な進展が強く認識されることとなりました。化学賞では、タンパク質を構成する20種類のアミノ酸から従来とは異なる新たなタンパク質をコンピュータ計算によって設計する技術と、タンパク質の構造を予測するAIモデルの開発が、物理学賞では、人工ニューラルネットワークによる機械学習を可能にした基礎的発見と発明に対する業績が対象となりました。

「量子技術」

量子技術も、この時代に急速に注目される技術分野となりました。量子技術は、現在のスーパーコンピュータを凌駕(りょうが)する量子コンピュータ技術や量子暗号技術など、これまでの技術とは異なる原理で、社会に破壊的なイノベーションをもたらす可能性を秘めています。2022年のノーベル物理学賞は、量子コンピュータをはじめとする量子技術革新の土台を築いた業績に対して贈られました。

各国が急激に量子技術への投資を拡大していく中で、我が国においても、2020年に「量子技術イノベーション戦略」を策定し、研究開発を推進しています。2023年3月には、理化学研究所等による共同研究グループによって整備された初の国産量子コンピュータ「叡(えい)」のクラウド利用が開始されました。

「国際連携の戦略的推進」

あらゆる分野のグローバル化に伴い、研究分野においてもグローバル化が一層進みました。日米豪印や日米韓の枠組み、豪英米の3か国間安全保障パートナーシップ(AUKUS(※44))における協力が深化しています。また、欧米のみならず、ASEAN(※45)やインドなどのグローバルサウスが年々存在感を増してきています(第1-2-12図参照)。

我が国においては、2008年度から「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS(※46))」を通じて、地球規模課題の解決に向けた我が国と開発途上国との国際共同研究を推進するとともに、2009年度から「戦略的国際共同研究プログラム(SICORP(※47))」により、省庁間合意等に基づき文部科学省が特に重要なものとして設定する相手国・地域、分野において、相手国・地域のファンディング機関と連携し、イコールパートナーシップに基づく、多様な国際共同研究を支援しています。加えて、2022年度より「先端国際共同研究推進事業/プログラム(ASPIRE(※48))」において、欧米等科学技術先進国・地域を対象とした、国主導で設定する先端分野での国際共同研究の戦略的支援、国際科学トップサークルへの我が国の研究者の参入促進、若手研究者の交流・ネットワークの強化を図るとともに、2023年度から開始した「日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業(NEXUS(※49))」では、「日ASEAN友好協力50周年」を機に、日ASEANの長きにわたる国際共同研究や人材交流等の取組を基盤とした、双方の強みを生かした柔軟で重層的な科学技術協力を推進しています。

このほか、2023年5月に仙台で開催されたG7科学技術大臣会合では、科学研究の自由と包摂性の尊重とオープン・サイエンスの推進や研究セキュリティとインテグリティの取組による信頼ある科学研究の促進などが議論され共同声明に盛り込まれました。

「激甚化・頻発化する災害への対応」

この時代も、平成28年(2016年)熊本地震、平成30年北海道胆振(いぶり)東部地震、令和6年能登半島地震といった大きな地震が発生しています。また、局地的に発生する短時間の豪雨(ゲリラ豪雨)や、線状降水帯の発生、長時間の降雨による土砂災害、豪雪等、地球温暖化が影響する極端な気象現象が発生しています。そのため、ゲリラ豪雨等の早期予測技術の開発といった予測力の向上、各種自然災害の情報を共有・利活用するシステム開発の研究といった対応力の向上、観測・予測データを統合した情報基盤の構築等に取り組んでいます。

また、2014年に発生した御嶽山(おんたけさん)の火山噴火は、死者・行方不明者計63名もの被害をもたらし、戦後最悪の火山災害となりました。こうした災害を契機として、火山災害の軽減に貢献するため、従前の観測研究に加え、他分野との連携・融合を図り、「観測・予測・対策」の一体的な研究の推進や、広範な知識と高度な技術を有する火山研究者の育成を行うこととなりました。さらに、日本全国で火山活動が活発化した際の備えが急務であるという認識から、「活動火山対策特別措置法」(昭和48年法律第61号)が議員立法で改正され、2024年には文部科学省に火山調査研究推進本部が設置されました。同本部においては、火山に関する観測、測量、調査及び研究を一元的に推進し、活動火山対策の更なる強化を図ることとしています。

「その他大規模研究開発等」

原子力開発においては、高速増殖原型炉もんじゅについて、高速炉の研究開発に資する技術的成果が獲得された一方で、マネジメントに問題があったことと、運転再開に要する経費・期間増や不確定要素があったことから、2016年12月の原子力関係閣僚会議で、廃止措置への移行が決定されるとともに「高速炉開発の方針」が決定されました。「高速炉開発の方針」では、今後の高速炉開発を進めていくに当たっては、これまでの研究開発の経験により得られた知見と教訓を十分に踏まえ、高速炉特有の要素技術開発や国際協力、人材育成等を進めていく方針が示されています。

また、宇宙開発においては、2019年に米国が主導する「アルテミス計画(※50)」への参画を決定しました。また、基幹ロケットH3については、2023年3月に試験機1号機の打上げに失敗したものの、2024年2月に試験機2号機の打上げに成功しました。

さらに、理化学研究所におけるSTAP論文問題(※51)や、ノバルティスファーマ株式会社における高血圧症治療薬の臨床研究におけるデータ改ざん、東京大学分子細胞生物学研究所における論文データのねつ造・改ざん等、研究不正行為が社会的に大きく取り上げられる事態が続きました。研究不正に対しては、これまでも決して許されるものではなく、科学コミュニティや政府において必要な取組を実施してきましたが、更に踏み込んだ改革や取組がなされるよう、2014年8月に「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の策定などが行われました。

参考:世界の主な動き

| 2015年 | 国連サミットで「持続可能な開発目標(SDGs)」合意 気候変動に関するパリ協定採択 米国の重力波望遠鏡(LIGO(※52))においてが重力波を初観測 |

| 2020年 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的大流行 |

| 2022年 | OpenAI社がChatGPTを公開 |

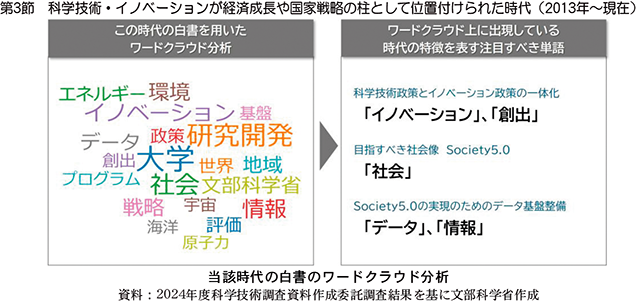

コラム1-3 白書ワードクラウド分析で見る 科学技術基本法制定後30年間の特徴

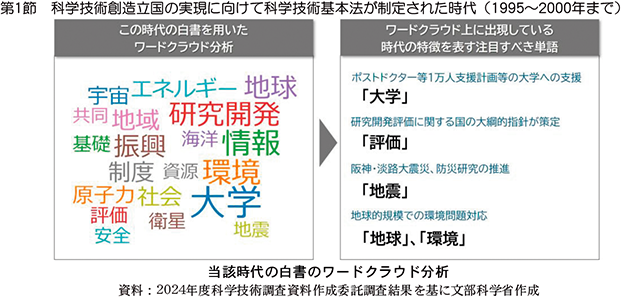

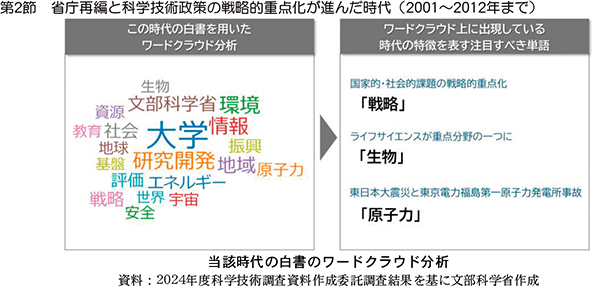

本コラムでは第1章のコラムと同様、「ワードクラウド」を用いて、本白書の第2章で扱った時代区分をなぞり、白書の刊行がなされた第1節から第3節の三つの時代(1995~2000年まで、2001~2012年まで、2013~2023年まで)ごとに分けて解析をし、各時代の科学技術・イノベーション政策の特徴を捉えることを試みました。

「大学」が1956~1970年のワードクラウド以来の強い特徴として現れています。この時代はポストドクター等1万人支援計画等の大学への支援などが進められました。また、第1期基本計画(1996年に策定)において「厳正な評価の実施」が明記され、これを踏まえて国の研究開発評価に関する大綱的指針が策定されたことから、「評価」が新た登場しています。地球温暖化などの地球的規模での環境問題が注目された時代でもあり、「地球」「環境」といった単語がこれまでよりも大きく現れています。さらに、阪神・淡路大震災(1995年に発生)を契機に、地震防災に関する研究開発が一層推進されたことから、「地震」も登場しています。

この時代では「戦略」が新たに登場していますが、第2期基本計画では戦略的重点化が図られたほか、「経済成長戦略」や「日本再生戦略」など政策文書の名称に「戦略」が含まれるものが多くあったことが影響していると考えられます。第2節で述べたとおり、重点化された分野の一つに「ライフサイエンス」がありましたが、この時代ではその関連として「生物」という単語が登場しています。「原子力」はこれまでの時代区分に引き続き登場していますが、2011年の東日本大震災を境に、以前の時代とは異なり「原子力災害」という文脈において白書内で多く登場するようになっています。

第4期基本計画(2011年策定)において「科学技術イノベーション」が定義されるなど、科学技術政策とイノベーション政策の一体化が政策として推し進められ始めたことを受け、「イノベーション」が登場しています。また、第3節において、“科学技術・イノベーションと人間や社会の在り方が密接不可分の関係”になったと述べたように、「社会」がより大きく現れています。第5期基本計画(2016年策定)では、目指すべき社会像として「Society 5.0」を掲げており、「Society 5.0」の実現のため、データ基盤の整備やプラットフォームの構築が推進されました。ワードクラウドでも、これまでの時代区分では現れなかった「データ」が登場しています。

- ※1 内閣府「科学技術基本法提案理由説明」 https://www8.cao.go.jp/cstp/cst/kihonhou/riyuu.html

- ※2 博士号取得後に大学や研究機関で、専門の研究に従事する若手研究者

- ※3 1990年代後半に政府が実施した若手研究者層の養成、拡充等を図るための政策。任期付きの研究ポストを増やし、若手研究者層の育成と研究活動の活性化を目指した。

- ※4 科学技術基本法第8条(制定当時。科学技術・イノベーション基本法においては第11条)の規定に基づく、科学技術(・イノベーション創出)の振興に関して講じた施策に関する報告書

- ※5 科学技術庁(当時)「クローンって何?」 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kagaku/klon98/index.htm

- ※6 Conference of the Parties

- ※7 環境省「京都議定書の要点」 https://www.env.go.jp/content/900525835.pdf

- ※8 カミオカンデは岐阜県神岡町にあったニュートリノ観測施設。巨大な水槽でニュートリノが水と反応する際に放出する光を捉え、素粒子物理学や宇宙物理学に貢献した。その後、より大型で高性能なスーパーカミオカンデが建設され、ニュートリノ振動の発見など、更に多くの画期的な成果を上げている。

- ※9 Technology Licensing Organization

- ※10 再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度

- ※11 第2期基本計画では、新たな活用領域として更なる展開が期待される宇宙、海洋等のフロンティア開拓型の研究開発に取り組み、人工衛星による通信・地球観測等の宇宙利用、多様な資源・空間を有する海洋利用等により、国民生活の質の向上など経済社会への貢献を目指すこととされている。

- ※12 既存の技術やアイディア、組織などを新たな発想で組み合わせ、社会に価値を生み出す変革のこと。第3期基本計画中では「科学的発見や技術的発明を洞察力と融合し発展させ、新たな社会的価値や経済的価値を生み出す革新」とされている。

- ※13 Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis

- ※14 Seafloor observation network for earthquakes and tsunamis along the Japan Trench

- ※15 Nankai Trough Seafloor Observation Network for Earthquakes and Tsunamis

- ※16 「ちきゅう」は、世界最高レベルの科学掘削能力(水深2,500m、海底下7,000m)を備え、多国間科学研究協力プログラムの主力船として、巨大地震・津波の発生メカニズムの解明、地球規模の環境変動の解明、海底下地下生命圏をはじめとする未踏のフロンティアへの挑戦等のため掘削航海を行っている。

- ※17 Broader Approach

- ※18 日本と欧州が共同で実施しているプロジェクト。ITER計画を補完・支援及び原型炉に向けた研究開発を行い、フュージョンエネルギーの早期実用化を目指し、青森県六ヶ所村及び茨城県那珂(なか)市で実施中。

- ※19 ディープラーニングの礎となった手法

- ※20 Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire(フランス語)

- ※21 Sustainable Development Goals

- ※22 世界経済や政治において大きな影響力を持つ主要先進7か国(米国、英国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本)

- ※23 南半球に多い新興国・途上国を指す用語で、主に北半球に多い先進国との対比で用いられる。インド、イラン、インドネシア、南アフリカ、ブラジル、サウジアラビア、パキスタン、エジプト、マレーシア、ベトナムなど

- ※24 文部科学省科学技術・学術政策研究所(2024年8月)「科学技術指標2024」調査資料-341

- ※25 Nature Index(2017)「Nature Index 2017 Japan」 https://www.nature.com/collections/hmjqglbjjn

- ※26 Council for Science, Technology and Innovation

- ※27 Funding Program for World-Leading Innovative R&D on Science and Technology

- ※28 Impulsing PAradigm Change through Disruptive Technologies Program

- ※29 Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program

- ※30 Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM

- ※31 programs for Bridging The Gap between R&d and the IDeal Society(society 5.0)and Generating Economic and Social Value

- ※32 Program for Forming Japan's Peak Research Universities

- ※33 Small Business Innovation Research

- ※34 研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスクに対して新たに確保が求められる、研究の健全性・公正性

- ※35 外国への技術流出等につながる、外部からの不当な影響・干渉のリスクから研究を守ること

- ※36 経済的な手段を用いて国の安全を確保する考え方。特定の国への過度な依存を避け、重要物資の安定供給や先端的な重要技術の研究開発推進及び流出防止などを通じて、経済の自律性や強靱(きょうじん)性を高めることを目指す。

- ※37 Strategic Center of Biomedical Advanced Vaccine Research and Development for Preparedness and Response

- ※38 2050年カーボンニュートラル宣言以降、閣議決定文書において「カーボンニュートラル」との用語を用いる例が多数であることから、本書においても、原則は「カーボンニュートラル」との用語を用いることとする。なお、国際的な文脈では、「ネット・ゼロ」と表現することが一般的であるが、両者の基本的な意味は同じという認識の下、「カーボンニュートラル」との用語を用いている。

- ※39 「電動車」とは、電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、ハイブリッド自動車(HEV)のことを指す。

- ※40 3種類のイオン(代表的にはA:有機アンモニウム、B:鉛、X:ヨウ素)がABX3のペロブスカイト結晶構造で配列する材料を発電層に用いた太陽電池の総称であり、国内研究者が開発した我が国発の技術

- ※41 Leading-edge Semiconductor Technology

- ※42 Semiconductor Frontier Research Center

- ※43 Internet of Thingsの略。「モノのインターネット」と呼ばれる。自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出す。

- ※44 Australia、United Kingdom、United Statesの頭文字

- ※45 Association of South East Asian Nations

- ※46 Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development

- ※47 Strategic International Collaborative Research Program

- ※48 Adopting Sustainable Partnerships for Innovative Research Ecosystem

- ※49 Networked Exchange, United Strength for Stronger Partnerships between Japan and ASEAN

- ※50 月周回有人拠点「ゲートウェイ」の建設や将来の火星有人探査に向けた技術実証、月面での持続的な有人活動などを民間企業の参画を得ながら国際協力によって推進する国際宇宙探査計画

- ※51 体細胞を刺激で万能細胞(STAP(Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripotency)細胞)に変えるという論文で注目を集めたが、改ざん及びねつ造の研究不正が発覚し、再現性も確認されずに論文撤回に至ったもの

- ※52 Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究開発戦略課