- 現在位置

- トップ > 白書・統計・出版物 > 白書 > 科学技術・イノベーション白書 > 令和7年版 科学技術・イノベーション白書 > 令和7年版科学技術・イノベーション白書 本文(HTML版) > 第1章 戦後から科学技術基本法制定前まで(1945~1994年まで)

第1章 戦後から科学技術基本法制定前まで(1945~1994年まで)

第1章では、戦後から科学技術基本法制定前までの足跡を、「科学技術白書」(2021年版からは「科学技術・イノベーション白書」。以下、両白書を合わせて第1部では「白書」という。)の記載を踏まえつつ、振り返ります。

各時代の区切りや名称については、科学技術・イノベーションの取組や社会・経済の発展が連続しているため、容易に設定できるものではありませんが、俯瞰(ふかん)的視点から、過去の白書等を踏まえつつ、本白書独自のものとして整理しました。

また、時代区分に分けた各節では、社会・経済と科学技術がどのような時代を迎えていたのかという背景情報を冒頭に示した後、それらの詳細を科学技術の推進体制や重点分野、社会課題への対応などに分け記載しています。記載内容については、科学技術基本法の制定時や制定後10年ごとの節目に当たる白書(平成7、17、27年版)などを参考にしながら、極力平易なものとなるよう留意しました。

第1節 戦後の生活再建や経済復興に向けた科学技術が重視された時代(1945~1955年まで)(昭和20~30年まで)

この11年間は、連合国最高司令官総司令部(GHQ)による戦時体制の総括と、新たな民主的な体制の構築が図られたほか、生活再建や経済復興の観点から科学技術振興の重要性が認識された時代でした。特に、海外との断絶で立ち後れた科学技術水準を引き上げるため、海外からの技術導入や人的交流が重要視されました。また、サンフランシスコ平和条約(※1)や国際連合での原子力の平和利用の提唱を契機に、特定分野の研究の禁止が解除され始めた時代でもありました。なお、1949年には、湯川秀樹・京都大学教授(当時)が戦前に発表した研究成果により、ノーベル物理学賞を日本人で初めて受賞しました。

GHQによる戦時体制の総括と、戦後の科学技術体制の整備

終戦後、GHQにより、戦時中の技術動員の中枢的機関であった内閣技術院が解体されるとともに、放射性同位元素の分離や、航空機、レーダといった原子力や航空宇宙分野の研究が禁止され、原子核の実験装置であるサイクロトロンも破壊されました。さらに、戦前から我が国の科学技術と産業の発展に貢献してきた財団法人理化学研究所は、株式会社科学研究所へと改組されました。その上で、戦後の新たな学術振興や科学技術推進体制として、GHQ経済科学局を中心とした検討を経て、1949年までに内閣総理大臣所管の特別の機関である日本学術会議と、総理府に科学技術行政協議会(STAC)が設置されました。

日本学術会議には政府から独立して行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることが期待され、STACには日本学術会議と緊密に協力して科学技術を行政に反映させるための方策を探ることが期待されました。

生活再建のための科学技術

国民の多くが衣食住に困窮する状況にあり、食糧増産や保健・衛生などの生活再建への対応が急務とされました。食糧増産では、収量本位の品種改良や肥料の開発、栽培技術の向上が図られ、1950年代後半には食糧不足は解消されました。保健・衛生では、発疹チフス、痘そう、コレラなどの伝染病が爆発的に流行しますが、GHQのワクチン援助で感染防止を図る傍ら、国産のワクチンやDDT(※2)の生産体制の構築、国立予防衛生研究所(現国立健康危機管理研究機構)の設立などにより、1950年代には伝染病はほとんど終息しました。

経済復興のための科学技術

我が国の科学技術は、軽工業や軍需関連産業を中心に、戦前はほぼ欧米の水準にまで達していたものの、終戦時は欧米先進国から大きく立ち後れていました。そのため、経済の自立基盤の確立が喫緊の課題とされ、傾斜生産方式(※3)の下で経済復興が図られました。その際、科学技術の役割も重視され、欧米先進国の科学技術を積極的に導入し、我が国の科学技術水準を速やかに国際的水準に引き上げるため、商工省の外局として工業技術庁(現産業技術総合研究所)が設置されました。さらに、「外国為替及び外国貿易管理法」(昭和24年法律第228号)、「外資に関する法律」(昭和25年法律第163号)の制定によって技術導入が後押しされたほか、「工業標準化法」(現産業標準化法)(昭和24年法律第185号)の制定及び日本産業規格(JIS)表示制度による品質管理の向上を通じた輸出振興の取組も行われました。これらや朝鮮戦争に伴う特需を背景に、1946年に戦前水準の僅か1/5まで低下していた鉱工業生産水準は、1950年には戦前の最高水準を超えました。

戦後の研究を取り巻く課題と海外交流

この時期、いずれの研究組織や領域でも、研究費、設備、研究者の質・量が全般的に不足しており、その活動は低調なものでした。その中で、海外交流を早急に回復させ、我が国の経済及び科学技術の発展の礎にすることが重要視されました。このため、1950年の自主的渡航の再開以降、政府による支援やフルブライト制度(※4)により、多数の人材が米国等に留学しました。

原子力や航空宇宙などの特定分野研究の解禁

1952年のサンフランシスコ平和条約の発効を契機に、各国との平和条約の締結が進み、GHQによって禁止されていた原子力や航空宇宙分野の研究も順次解禁されました。これに伴い、郵政省電波研究所や航空技術研究所、原子燃料公社などが相次いで発足しました。原子力分野では、1953年の国連総会におけるアイゼンハワー米国大統領による「平和のための原子力(Atoms for Peace)」の演説を受け、国内でも原子力の平和的利用に関する機運が高まり、我が国初の原子力予算である原子力調査費が計上されました。この動きは、第1回原子力平和利用国際会議への参加や「原子力基本法」(昭和30年法律第186号)の制定へとつながっていきました。このほか、宇宙分野では、1955年に、糸川英夫・東京大学生産技術研究所教授(当時)により、ペンシルロケットの水平発射実験が行われました。

大学等の動き

大学については、1949年までに、「教育基本法」(昭和22年法律第25号)、「学校教育法」(昭和22年法律第26号)、「国立学校設置法」(昭和24年法律第150号)が施行され、旧制、新制合わせて69の大学が設立されたほか、1953年に、全国の国公私立大学等の研究者の共同利用のために東京大学に宇宙線観測所、京都大学に基礎物理学研究所が設置されました。また、1951年には国連教育科学文化機関(ユネスコ)への加盟が承認されています。

参考:世界の主な動き

| 1945年 | ヴァネヴァー・ブッシュが「科学―果てしなきフロンティア」を報告 |

| 1947年 | トランジスタの発明 |

| 1950年 | 米国が国立科学財団を設立 |

| 1953年 | ワトソンとクリックがDNAの二重らせんモデルを発表 |

| 1954年 | 米国がビキニ環礁で水爆実験を実施 ソ連が世界初の原子力発電所の運転を開始 |

第2節 技術格差の解消や高度経済成長に向けた科学技術が進展した時代(1956~1970年まで)(昭和31~45年まで)

この15年間は、目覚ましい経済成長を背景に、東海道新幹線の開通や東京オリンピックの開催、さらには世界第2位の経済大国になるなど、便利で豊かな生活が実現し、国全体が活気に沸いた時代でした。また、科学技術には国民経済の発展に寄与することが期待され、科学技術庁の設置や、自主技術開発の促進、理工系人材の増強、原子力や宇宙などの大型プロジェクトの本格化が進められた時代でした。

科学技術行政や実施体制の整備

欧米との技術格差を解消し、外国からの借り物でない自前の技術を持つ重要性が認識され、1954年には、審議未了で廃案になったものの、議員立法による科学技術庁設置法案が国会に提出されました。また、経済団体連合会(経団連)からの科学技術に関する総合的行政機関の設置の要望も出されました。これら一連の動きを経て、「科学技術庁設置法」(昭和31年法律第49号)が制定され、1956年に、科学技術の振興を図り、国民経済の発展に寄与するため、そして科学技術に関する行政を総合的に推進するために、総理府に科学技術庁が設置されました。また、1959年には、内閣総理大臣を議長とする科学技術会議が設置され、大学を所掌する文部省などとの連携が図られました。このほかにも、農林省農林水産技術会議の設置、日本科学技術情報センター(現科学技術振興機構)の設立、「技術士法」(昭和32年法律第124号)の制定、株式会社科学研究所の特殊法人理化学研究所としての再発足など、我が国の科学技術推進や実施体制の一層の強化が図られました。また、企業においては中央研究所の設立ブームが起きました。

学術研究の振興においては、1932年に昭和天皇の御下賜金を基金として財団法人日本学術振興会が創設されていましたが、戦後、学術研究の助成、研究者支援、学術国際交流等を強化する観点から、学術振興を担う中核機関として1967年に特殊法人となりました。

所得倍増計画と理工系人材の増強など

1961年度からの10年間で国民経済の規模を実質価値で倍増しようとする、いわゆる所得倍増計画の閣議決定を受け、科学技術会議は1960年に、第1号答申として「10年後を目標とする科学技術振興の総合的基本方策について」を取りまとめ、理工系人材の大幅増強、研究開発活動の大幅強化により、欧米先進国に追い付くことを基本とする方向を示しました。特に、科学技術者、技能者の量的確保に関しては、今後10年間に理工系科学技術者が17万人、工業高校卒の技能者が44万人不足すると指摘し、文部省における理工系学生増員計画の立案や、科学技術系人材の増員につながり、高度経済成長の基盤となりました。なお、高度経済成長に伴い、1968年には国民総生産(GNP(※5))が自由経済世界で米国に次いで第2位となり、東海道新幹線の開通や東京オリンピックの開催のほか、自動車専用道路の建設、国産旅客機YS-11の就航、日本万国博覧会(大阪)の開催などがなされました。また、国民生活においては、所得拡大と技術革新による製品価格の低下が相まって、白黒テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機等の電化製品が広く家庭に普及しました。

自主技術開発の促進

この時期は、世界的な貿易・資本の自由化に備え、産業における国際競争力の強化が大きな関心事項となり、我が国における自主技術開発の必要性が一層高まりました。一方、科学技術開発は、巨大化・高度化・総合化の傾向が強くなり、長期の研究開発計画に基づき、専門分野を組織化したり、大量の資金を投入する必要がありました。このため、民間企業では開発が困難な重要な新技術について、大学や国公立試験研究機関等の試験研究の成果を活用し、企業等に適切な形で開発委託、あっせんするために、新技術開発事業団(現科学技術振興機構)が設立されました。また、民間企業の研究開発投資を増加させるため、国の研究開発費の増額や試験研究費の税額控除制度の創設なども行われました。これらの動きを経て、海外から技術導入を行っていた電気機械、ナイロン、鉄鋼、自動車の製造などにおいて技術革新が進み、優れた国産技術や小型自動車、ブラウン管テレビ、繊維製品などが開発されました。そのほか、我が国発の優れた国産技術の下で製造された製品の一つとして、1973年にノーベル物理学賞を受賞した江崎玲於奈氏の「トンネル効果」の発見と、その成果を踏まえた東京通信工業株式会社(現ソニー株式会社)のトランジスタラジオの製造が挙げられます。

原子力や宇宙等に関する研究開発の本格化

大型プロジェクトの推進や体制整備が進められ、原子力や宇宙に関する開発が本格化しました。原子力に関する開発については、1956年に原子力の研究や開発、利用に関する基本方針を定めた原子力三法(原子力基本法、「原子力委員会設置法」(昭和30年法律第188号)、「総理府設置法の一部を改正する法律」(昭和30年法律第187号))が施行され、原子力委員会が発足し、総理府原子力局が新設(後に総理府科学技術庁の内局として改組)されました。さらに、1956年には初の「原子力開発利用長期計画」が策定されました。また、1956年に日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)が発足し、翌年に同研究所に東海研究所(現原子力科学研究所)が設置されました。1963年には動力試験炉(JPDR)(※6)が我が国で初めて発電に成功したほか、同年に原子力船「むつ」の開発のために日本原子力船開発事業団(現日本原子力研究開発機構)が設立されました。1966年には高速増殖炉(※7)と新型転換炉(※8)を我が国が自主開発することを決定し、翌年、動力炉・核燃料開発事業団(現日本原子力研究開発機構)が設立されました。

宇宙に関する開発については、1960年に内閣総理大臣の諮問機関として宇宙開発審議会が設置されました。1962年の宇宙開発審議会の第1号答申(「宇宙開発推進の基本方策」)においては、「日本の宇宙開発が平和目的に限り、自主・公開・国際協力を原則に基づき行う」旨の方針が示され、1969年に宇宙開発事業団(現宇宙航空研究開発機構)が設立されました。また、1970年には、我が国初の人工衛星「おおすみ」の打上げが成功しました。

これらのほか、特定分野の振興については、1959年の科学技術会議の第2号答申(「昭和35年度における科学技術の重点方策について」)において、台風防災科学技術、宇宙科学技術、基礎電子工学、核融合、海洋科学技術、対がん科学技術の6部門が特別指定研究として位置付けられ、1960年代半ばまでに、海洋科学技術審議会、国立がんセンター(現国立がん研究センター)、防災科学技術センター(現防災科学技術研究所)、無機材料研究所(現物質・材料研究機構)などの審議会や研究機関が設置されました。

科学技術白書の創刊

1958年には、我が国の科学技術の現状を明らかにし、その振興に対して広く国民の理解と協力を得るなどの目的から、科学技術白書が初めて刊行されました。

参考:世界の主な動き

| 1956年 | 我が国が国連に加盟 英国がコールダーホール原子力発電所の運転を開始 |

| 1957年 | ソ連が世界初の人工衛星としてスプートニク1号を打上げ 国際原子力機関(IAEA(※9))設立 |

| 1958年 | 米国が航空宇宙局(NASA(※10))を設立 |

| 1959年 | 英国が科学省を新設 |

| 1961年 | ソ連の宇宙飛行士ユーリ・ガガーリンがボストーク1号で史上初の有人宇宙飛行 米国が大統領府科学技術局を設置、アポロ計画を開始 |

| 1962年 | レイチェル・カーソンが「沈黙の春」を刊行 |

| 1967年 | 南アフリカで初の心臓移植手術 |

| 1968年 | 国連が核不拡散条約の署名を開放 |

| 1969年 | 米国・アポロ11号でのニール・アームストロング船長らによる月面着陸 米国国防総省が、インターネットの原型であるARPAnet(※11)を構築 |

第3節 経済成長のひずみ是正や世界情勢と調和した科学技術が求められた時代(1971~1980年まで)(昭和46~55年まで)

この10年間は、高度経済成長に伴い発生した公害(※12)等の環境問題への対策や、石油危機(※13)に伴う石油代替エネルギーの開発・導入に向けた科学技術が重要視された時代でした。また、企業の研究開発による技術水準の向上を背景に、自動車などの分野で国際競争力が高まるとともに、分子生物学の急速な発展等に伴いライフサイエンスの重点推進が開始された時代でもありました。このほか、交通網が全国的に整備されるとともに、3C(カラーテレビ、クーラー、車(カー))が急激に普及し、国民意識が物質的豊かさから心の豊かさへと移り始めた時期でもありました。

科学技術推進方策

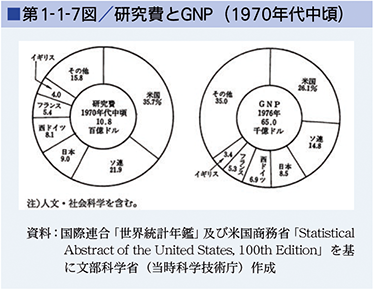

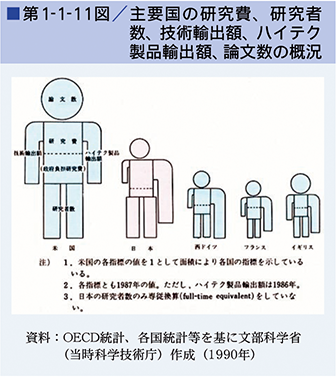

我が国は、1978年に国民総生産(GNP)で全世界の1割を占めるに至りました。研究費総額の面でも、米国、ソ連に次ぐ世界第3位となりました(第1-1-7図)。この時期の科学技術政策は、深刻化する環境問題やエネルギー危機への対応が重要視されており、1971年の科学技術会議の第5号答申では、公害対策等の高度成長に伴い発生したひずみへの対応と、ライフサイエンス等の次代の技術革新の芽となる科学技術の強化が提言され、1977年の第6号答申では、石油危機をはじめとする国際環境激変への対応力の強化と、医療・福祉等の生活の質の面にも配慮した政策展開の必要性が提言されました。

公害問題への対応

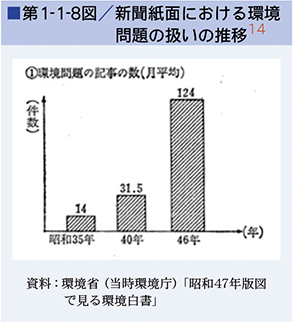

前述や第1-1-8図のとおり、公害や自然破壊などの環境問題の顕在化・深刻化への対策が喫緊の課題とされ、1967年の「公害対策基本法」(昭和42年法律第132号)の制定に続き、1974年までに環境庁の発足や、国立公害研究所(現国立環境研究所)の設立がなされ、公害防止や抑制に向けた研究や技術開発、並びに社会適用時の事前評価の充実などの環境科学技術の強化が図られました。また、同時期の米国では、自動車の排気ガスの有毒物質の排出を従来の1/10に抑えることを主眼とした大気清浄法改正法(通称マスキー法)が制定され、環境保護庁(EPA)が設立されています。我が国は、世界と同時期あるいは先行して深刻な環境問題に直面しましたが、硫黄酸化物(SOx)(※15)や窒素酸化物(NOx)(※16)の排出抑制技術等、様々な環境負荷低減の技術開発を進めるとともに、規制強化などにより公害問題の対応に取り組みました。

石油危機への対応

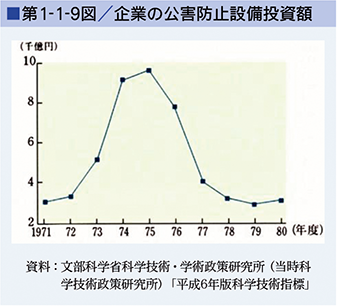

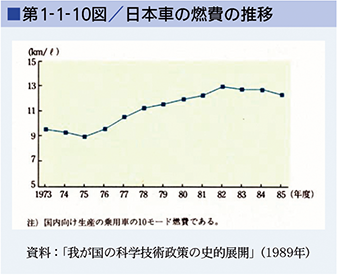

1973年に発生した第4次中東戦争を契機とする第1次石油危機を受け、エネルギーの安定的な確保が大きな政策課題となりました。このため、同年、通商産業省に資源エネルギー庁が設置されました。また、再生可能エネルギーや省エネルギー技術の研究開発が積極的に推進され、1974年には太陽光や地熱などの新エネルギー技術研究開発を行う「サンシャイン計画」、1978年には省エネルギー技術研究開発を行う「ムーンライト計画」が発足しました(※17)。さらに、1979年にはイラン革命を契機とする第2次石油危機が発生し、1980年には、我が国経済の石油依存度の減少を目的とする「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」(昭和55年法律第71号)が制定され、新エネルギー総合開発機構(現新エネルギー・産業技術総合開発機構)が設立されました。また、産業界でも省エネルギー技術が活発に開発され、高効率の高炉や燃費の良いエンジンが生み出され、これらは世界的に高く評価され、我が国の産業の国際競争力を高めることにもつながりました(第1-1-9図、第1-1-10図)。

エレクトロニクスやライフサイエンス分野の進展

この時代は、エレクトロニクス(※18)とこれを活用した情報化の急速な発展や、ライフサイエンス(※19)の進展などが見られました。エレクトロニクスについては、半導体、コンピュータ、通信の技術進歩と市場拡大を背景に、産業用機械や家庭電化製品の制御等が進み、我が国の製造業の国際競争力の強化に大いに貢献しました。ライフサイエンスについては、分子生物学の急速な発展を踏まえ、その成果を保健医療、環境保全、農林水産業、化学工業等の諸問題の解決に役立てるため、今後期待される分野として重点推進が開始されました。

海洋開発など時代の進展への対応

国際的な領海の範囲拡大や経済水域の設定、深海底資源の開発を背景に、我が国でも海洋開発に対する関心が高まり、1971年に海洋科学技術審議会が海洋開発審議会に改組されました。その実施機関として同年、海洋科学技術センター(現海洋研究開発機構)が発足し、1980年代にかけて、飽和潜水技術の確立を目的とするシートピア計画の実施、有人潜水調査船「しんかい2000」、「しんかい6500」等の開発が進められました。また、東海地域における大地震発生の可能性が指摘されたことを契機に、1976年には新たに地震予知推進本部が内閣に設置され、関係省庁の緊密な連携の下で地震予知の推進に関する重要な施策を一層強力に推進することになりました。このほか、1971年に国立大学共同利用機関(現大学共同利用機関法人)が設けられました。さらに、1970年に成立した「筑波研究学園都市建設法」(昭和45年法律第73号)を受けて、1980年までに10省庁の43試験研究機関が移転し、筑波研究学園都市が概成されました。

参考:世界の主な動き

| 1972年 | 物理学者ワインバーグがトランス・サイエンスの概念を提唱 ローマクラブが「成長の限界」の発表 米国が大気清浄法改正法(通称マスキー法)を制定 |

| 1973年 | 遺伝子組換え技術の確立(コーエン、ボイヤー) |

| 1974年 | フロンによるオゾン層破壊の可能性の指摘(ローランド、モリーナ) |

| 1976年 | 米国が科学技術政策局(OSTP)を設置 |

| 1977年 | 米国がエネルギー省設置 |

| 1978年 | 英国で世界初の体外受精児の誕生 |

| 1979年 | エズラ・ヴォーゲルが「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を刊行 |

第4節 貿易摩擦や円高などを背景として創造的科学技術の重視が進んだ時代(1981~1994年まで)(昭和56~平成6年まで)

この14年間は、東西冷戦(※20)の終結や欧州連合(EU)の発足、東アジア諸国の急速な経済成長など世界情勢が大きく変化するとともに、国内ではバブル景気とその崩壊もあり、正に激動の時代でした。また社会・経済、科学技術の面では、製造業の高い技術競争力と円高を背景に貿易黒字が恒常的なものとなり、世界経済における我が国の地位は一層高まりを見せました。その反面、米国等の先進国との貿易摩擦や経済摩擦が深刻化し、半導体やコンピュータ、宇宙航空などの先端技術分野を中心に制裁課税(※21)が課されました。さらに、先進国からの「基礎研究ただ乗り論(※22)」の批判や、我が国の科学技術水準が向上したことを背景に、基礎的研究を重視する創造的科学技術の振興が強化された時代でもありました。

創造的科学技術の振興

1980年代初めから、米国を筆頭に、「基礎研究ただ乗り論」として、我が国のハイテク製品などの工業製品の高い輸出額は、他国の基礎研究の成果に基づいているものであり、我が国の基礎研究費や論文数の水準は米国、ドイツ、フランスなどの先進諸国と比して十分でなく、不均衡であるとの批判がなされました(第1-1-11図)。これは、1988年の日米科学技術研究開発協力協定の改定の際にも主要なテーマになりました。

このような批判に対し、我が国では早期に対応が議論され、1981年を「科学技術立国元年」とした上で、我が国の基礎的・先導的な研究を強力に推進することとなりました。具体的には、1981年に、研究支援制度として「科学技術振興調整費(※23)」や「創造科学技術推進制度(ERATO)(※24)」が創設されました。後者では、AIや量子コンピューティング技術の基礎となる画期的な研究成果が生み出されており、その後に創設される先端的な研究を支援する多くの施策のモデルとなりました。また、1980年代後半には、研究者の養成制度として日本学術振興会の「特別研究員制度」や科学技術庁の「科学技術特別研究員制度」が発足しました。同時に、研究者の官民を越えた交流を活発にするため、1986年、「研究交流促進法」(昭和61年法律第57号)が制定されました。また、一つの研究機関では持つことができないような大規模かつ最先端の研究基盤を整備する必要性が検討され、1988年に大型放射光施設SPring-8の整備計画が開始されました。この施設は、1994年に制定された「特定放射光施設の共用の促進に関する法律」(平成6年法律第78号)に基づき共用が開始されますが、これが、その後に続くスーパーコンピュータ等の大規模共用施設の整備につながっていきます。1980年代後半は、民間においても大企業を中心に中央研究所の設置が再びブームとなりました。さらに、科学技術会議の機能強化のため、1983年に、科学技術会議の下に政策委員会が発足しました。また、1988年には、科学技術政策研究所(現文部科学省科学技術・学術政策研究所)が科学技術庁に設置されました。このほか、概成した筑波研究学園都市の一層の発展を図る観点から、1985年、「人間・居住・環境と科学技術」をテーマとする国際科学技術博覧会(つくば科学万博)が茨城県で開催されました。

科学技術政策大綱の策定

1986年には、後の基本計画につながる「科学技術政策大綱」が初めて閣議決定されました。大綱では、1984年の科学技術会議の第11号答申(「新たな情勢変化に対応し、長期的展望に立った科学技術振興の総合的基本方策について」に対する答申)を踏まえ、重要研究開発分野として、新しい発展が期待される基礎的・先導的科学技術の推進、経済の活性化のための科学技術の推進、社会及び生活の質の向上のための科学技術の推進の3点が定められました。

また、これに続く1992年の科学技術政策大綱では、政府研究開発投資の早期倍増などが盛り込まれました。

科学技術を巡る国際関係への対応と大規模国際プロジェクトへの参画

グローバル化が科学技術分野でも一層進展し、これまでの国際的な研究者交流や共同研究に加え、大規模な国際共同プロジェクトが発足するようになりました。レーガン米国大統領による呼び掛けを契機とする国際宇宙ステーション(ISS(※25))計画や、米ソ首脳会談を契機とする国際熱核融合実験炉(ITER(※26))計画が開始され、我が国も、それぞれ1985年と1988年に参画しました。また、1987年のヴェネチアサミットで中曽根康弘内閣総理大臣(当時)が提唱した、生体機能の解明を目指した基礎研究を国際協力により推進する「ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP)」(※27)も1990年から開始されました。

がん対策や地球環境問題等への対応

がんは、1981年から我が国における死亡原因の第一位である重大な疾病でしたが、当時の分子生物学の発達により、発がんメカニズムの解明が急速に進展していました。このような中、1983年に「対がん10カ年総合戦略」(1984~1993年度まで)が策定(以後、おおむね10年ごとに改定)され、遺伝子やウイルスによる発がん原因の解明、新たな診断技術や治療法の開発、発がん促進とその制御、免疫の制御等の重点研究課題が設定されました。その結果として、世界で初めての重粒子線治療装置の実用化や、数種のがん関連遺伝子、日本型C型肝炎ウイルスの発見などの成果が得られ、後年のがんの発生・進展の分子機構解明に基づく治療薬の開発に大いに寄与しました。

また、オゾン層の破壊、地球温暖化、酸性雨、砂漠化の進行等を背景に地球環境問題への世界的な関心が集まり、1988年に気候変動に関する政府間パネル(IPCC(※28))が設立されるとともに、1992年にブラジルで開催された「環境と開発に関する国連会議(UNCED(※29))」(地球環境サミット)において、21世紀に向けての国家と個人の行動原則である「環境と開発に関するリオ宣言」が採択されました。我が国でも、1993年に「環境基本法」(平成5年法律第91号)が制定され、翌1994年に同法を受けた環境基本計画が策定されるなど、環境に関する調査研究、監視・観測等の充実、適正な技術の振興等が進展しました。

原子力や宇宙等の国産技術開発の開花

1960年代以降、自主技術開発を志向していた原子力、宇宙、海洋分野において、続々と国産技術の成果が開花し始めました。原子力開発では、1970年代半ばの原子力船「むつ」の初臨界、同船の放射線漏れ等を受けた原子力安全委員会の設置、高速実験炉「常陽」や新型転換炉原型炉ふげんの初臨界などを経て、1991年には原子力船「むつ」が実験航海し、1994年には高速増殖原型炉もんじゅが初臨界を迎えました。

宇宙開発では、1994年の大型ロケットH-Ⅱ7号機の打上げにより、全段国産技術での打上げに初めて成功しました。また、後に同ロケットにより気象衛星ひまわり5号や宇宙実験・観測フリーフライヤ(SFU(※30))の打上げ(軌道投入)を行ったほか、1992年には、スペースシャトルに搭乗した初の日本人宇宙飛行士(毛利衛氏)が誕生しました。

海洋開発では、1981年に有人潜水調査船「しんかい2000」、1989年に「しんかい6500」が完成し、それぞれの目標深度への潜航を果たしました。このほか、1991年に日本電気株式会社(NEC)の研究員であった飯島澄男氏が、軽量、高強度で、弾力性と導電性が高いカーボンナノチューブを発見しました(後に、日本ゼオン株式会社が世界で初めて量産化)。

参考:世界の主な動き

| 1984年 | レーガン米国大統領によるISS計画の表明 |

| 1985年 | 米国がヤングレポートを報告 米国でWindows発売 |

| 1985年頃 | オゾンホールの発見 |

| 1986年 | ソ連でチョルノービリ原発事故が発生 米国のスペースシャトル・チャレンジャー号事故 |

| 1988年 | 米・EC・ソ・日 国際熱核融合実験炉(ITER)の共同設計活動開始 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)設立 |

| 1989年 | 東西冷戦の終結 |

| 1990年 | 米国がヒトゲノム計画を開始(2003年に解析完了) 米国においてインターネットの商用利用が開始 ※我が国では1993年開始 |

| 1992年 | 国連地球環境サミットにおいて「環境と開発に関するリオ宣言」及び「アジェンダ21」の採択 |

| 1993年 | EU発足 生物多様性条約の発効 |

コラム1-1 白書ワードクラウド分析で見る戦後から科学技術基本法制定前までの特徴

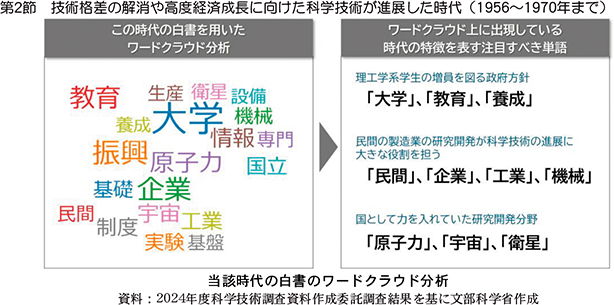

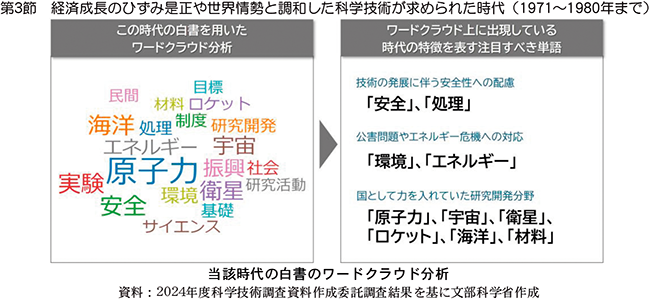

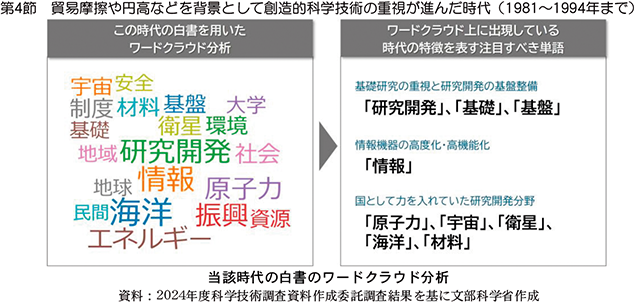

単語の出現頻度に合わせて文字の大きさを変えて視覚化する「ワードクラウド」と呼ばれる可視化手法を用いて、本白書の第1章で扱った時代区分をなぞり、白書の刊行がなされた第2節から第4節の三つの時代を解析し、各時代の科学技術政策の特徴を捉えることを試みました。

目を引く単語としては「大学」が、そして関連する単語として「教育」、「養成」が現れています。第2節でも述べたとおり、政府方針として理工学系学生の増員が図られ、科学技術に関連する人材の育成が進められた時代であることを反映しているといえるでしょう。また、「民間」、「企業」、「工業」、「機械」といった単語も現れていますが、高度経済成長期を背景に発展した製造業を中心とした企業が研究開発に大きな役割を果たしていたことが伺えます。また、科学技術庁が設置され(1956年)、国の施策の中で“科学技術の振興”が重視された時代であり、「振興」が大きく現れています。この時代に力を入れ始めた「原子力」、「宇宙」も現れており、科学技術政策の要であるこれらの単語は、この後の時代でも引き続き登場し続けます。

前節の時代と比べ、「原子力」が更に大きく現れています。この時代は、原子力船や高速実験炉等で初臨界、さらには核燃料サイクルを担う再処理施設の稼働といった原子力開発に関するプロジェクトが進められています。一方で、試験中の原子力船からの放射線漏れ事故の発生などを踏まえた原子力安全規制体制の整備も併せて行われました。原子力に限らず、遺伝子組換えや宇宙空間での実証、情報処理等、技術の発展に伴う安全性への配慮も求められた時代であり、「安全」、「処理」が出現しています。また、第3節でも述べたとおり、高度経済成長による公害問題やエネルギー危機への対応が大きな政策課題となった時代でもあり、「環境」や「エネルギー」が新たに現れています。前節から現れていた「宇宙」、「衛星」に加え、新たに「ロケット」や「海洋」も現れています。

前節にも現れていた「研究開発」「基礎」が更に大きくなるとともに、「基盤」が再登場しています。基礎研究(創造的科学技術)が重視されるようになり、研究開発基盤や制度の整備が進められた時代を反映した結果といえるでしょう。また、半導体技術の進展を契機にしたコンピュータ等情報機器の高度化・高機能化が一気に進んだ時代でもあり、「情報」が登場しています。また、科学技術政策大綱の中で重要研究開発分野の一つとされていた「材料」がより大きく現れたことも注目すべき点です。こうした特徴が示すように、この時代は、電子技術等の先端的科学技術の著しい進展に伴い、それらの分野を支える材料科学技術に注目が集まった時代でした。

- ※1 我が国と連合国48か国の間で結ばれた、第二次世界大戦による法的な戦争状態を終わらせるための平和条約。これにより連合国軍の占領が終了し、日本は独立を回復して国際社会に復帰した。

- ※2 Dichloro Diphenyl Trichloroethaneの略。当時使われた強い殺虫剤。蚊やシラミを退治し、伝染病の広がりを防ぐのに役立ったが、環境への影響が問題となり、今は多くの国で使われなくなっている。

- ※3 石炭と鉄鋼の生産に重点的に資源を投入し、その増産を通じて他の産業の復興も目指した政策。不足する資源を効率的に活用し、経済全体の底上げを図る狙いがあった。

- ※4 戦後の日米間で始まった、学術・文化交流のための奨学金制度。米国の基金を基に、日本の学生や研究者が米国へ留学したり、米国の専門家が来日するなどした。

- ※5 Gross National Product

- ※6 日本最初の発電用原子炉。原子力発電所の建設、運転、保守の経験を得ること、運転試験を通じて発電用原子炉の特性を理解すること等を目的に建設された。

- ※7 発電しながら消費した以上の核燃料を生成することができる原子炉

- ※8 プルトニウム、回収ウラン等を柔軟かつ効率的に利用できるという特長を持つ原子炉

- ※9 International Atomic Energy Agency

- ※10 National Aeronautics and Space Administration

- ※11 Advanced Research Projects Agency net。米国国防総省高等研究計画局(ARPA)が軍事目的で開始したパケット通信のネットワーク。米国内の四つの大学・研究機関を接続する形で運用が開始された。

- ※12 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること。4大公害病として、水俣病、新潟水俣病(第二水俣病)、四日市ぜんそく、イタイイタイ病で、これらは、工場排水や排気に含まれる有害物質が原因で発生した。

- ※13 1970年代に起こった原油価格の急騰と供給不安の世界的な経済混乱

- ※14 資料はある新聞の昭和35年、40年、46年のそれぞれ2月と8月の記事をサンプルに計算した(当時)。

- ※15 石油や石炭などの燃料が燃える時に出る気体。主なものに二酸化硫黄があり、酸性雨の原因にもなる。

- ※16 自動車の排ガスや工場などで燃料が高温で燃える時に発生する気体。主なものに一酸化窒素や二酸化窒素があり、光化学スモッグや酸性雨の原因となる。

- ※17 その後、両計画は統合され、より長期的な視点に立った「ニューサンシャイン計画」へと発展した。

- ※18 電子の動きを制御・応用する科学技術の分野。半導体などの電子部品を活用し、情報処理、通信、制御など、私たちの生活に不可欠な様々なシステムや機器を実現している。

- ※19 生物が営む生命現象の複雑かつ精緻なメカニズムを解明することで、その成果を医療・創薬の飛躍的な発展や、食料・環境問題の解決など、国民生活の向上及び国民経済の発展に大きく寄与するものとして注目を浴びている分野

- ※20 米国を中心とする西側陣営と、ソ連を中心とする東側陣営との間の、直接的な武力衝突を伴わない政治的・経済的・軍事的な対立構造のこと

- ※21 米国が日本からの特定の輸入品に対して、不公正な貿易慣行があったと判断した場合に、報復として通常よりも高い関税を課す措置。これにより、日本の製品の価格競争力を低下させ、日本からの輸入を抑制する狙いがあった。

- ※22 日本が、他の先進国が行った基礎研究の成果を応用して経済成長を遂げているという批判。日本は製品開発に注力する一方で基礎研究への貢献が少ないと指摘された。

- ※23 日本の科学技術の振興を図るため、政府が各省庁の枠を超えて戦略的に研究開発を推進する競争的資金。重要な課題解決や新分野開拓を目指し、機動的かつ重点的に研究を支援する役割を担った。現在は制度が再編されている。

- ※24 科学技術振興機構が実施する、世界をリードする革新的な科学技術の創出を目指す研究プロジェクトを推進する制度。卓越した研究リーダーの下、独創的・挑戦的な研究を重点的に推進し、将来の科学技術の発展や新産業の創出に貢献することを目指していた。現在は、時代の要請を踏まえて創造科学技術推進制度は発展的に解消され、ERATOは戦略的創造研究推進事業の下に再編されている。

- ※25 International Space Station

- ※26 International Thermonuclear Experimental Reactor

- ※27 Human Frontier Science Program :世界の科学者の国境を越えた革新的な共同研究への支援や、若手研究者に対する国際的研究機会の提供等を実施する国際的な研究助成プログラム

- ※28 Intergovernmental Panel on Climate Change

- ※29 United Nations Conference on Environment and Development

- ※30 Space Flyer Unit

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究開発戦略課