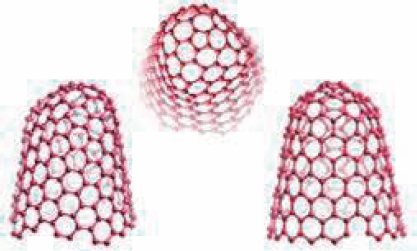

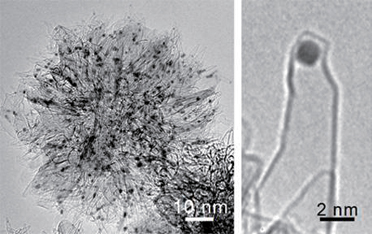

平成3年、飯島澄男(いいじますみお)博士(NEC特別主席研究員、名城大学理工学部教授)により、2本の炭素棒電極間の放電(アーク放電)でマイナス極にたまったススの中から発見された。電子顕微鏡等で構造が確認された。また、平成10年に飯島博士らは、科学技術振興機構・国際共同研究事業「ナノチューブ状物質プロジェクト」により、チューブの片方が閉じ、牛の角(ホーン)のような構造のカーボンナノホーンも発見した。

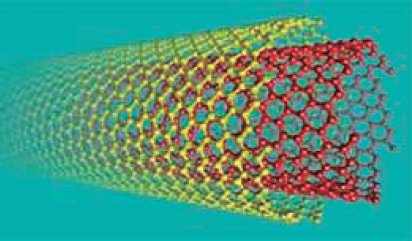

カーボンナノチューブとは、網目状の炭素(カーボン)が、直径0.4〜100ナノメートル(ナノメートル:10億分の1メートル)の極小チューブ状になった物質で、しなやかながら鉄よりも強い引っ張り強度があり、電気や熱を伝えやすい。ハイテク分野に広く応用の可能性のある夢の新材料である。

カーボンナノチューブ(模式図)  カーボンナノホーン(模式図) |

資料提供:NEC

抗がん剤は、がん細胞だけでなく正常な細胞も同時に攻撃するため副作用を起こすことがある。これを克服するため、がん細胞だけを攻撃するドラッグ・デリバリー・システム(DDS(注))の開発が進められている。

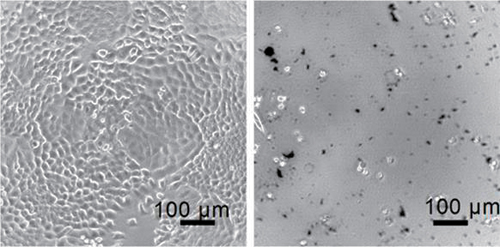

DDSにおけるカーボンナノホーンの可能性は、NEC、財団法人癌研究会癌研究所、科学技術振興機構の共同研究による細胞レベルの実験で明らかにされた。

抗がん剤「シスプラティン」をカーボンナノホーンの内側に付着させる。薬剤の運搬体となったカーボンナノホーンは、体液によりがん細胞に運ばれる。がん細胞は、正常な細胞に比べ形状が粗く隙間があり、100nm(ナノメートル)程度の大きさの粒子を中に取り込みやすい。取り込まれた100ナノメートル程度の大きさのカーボンナノホーンから抗がん剤が放出され、がん細胞を直接攻撃する。このような性質を利用して、効率的で安全ながん治療の可能性が期待されている。

資料提供:NEC