4.障害に配慮した教育

障害への理解を深める教育

文部科学省では、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合える共生社会の実現を目指しており、各学校において、学習指導要領等に基づき、障害のある子供と障害のない子供が共に学ぶ 「交流及び共同学習」を推進することを通し、障害理解の促進や学校における「心のバリアフリー」教育の展開を図っています。

このたび、各学校等において、適切に障害や障害者への理解促進が図られるよう、理解啓発や授業において活用できる資料をまとめましたので、関係者の皆さまにおかれては、是非ご活用ください。

障害のある子供の教育支援の手引(令和3年6月30日改訂)

障害理解や障害のある幼児児童生徒への教育的対応や、適切な就学先決定のプロセスの留意点等を示した「障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~」を公表しています。

「交流及び共同学習ガイド(平成31年3月改訂)

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校が行う、障害のある子供と障害のない子供、あるいは地域の障害のある人とが触れ合い、共に活動する「交流及び共同学習」は、障害のある子供にとっても、障害のない子供にとっても、お互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶ機会となるなど、大きな意義を有するものです。

交流及び共同学習は、学習指導要領にも規定されておりますが、相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的とする交流の側面と、教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面があり、この2つの側面を分かちがたいものとして捉え、推進していく必要があります。

以上の趣旨も踏まえ、実施における留意事項や好事例を取りまとめた「交流及び共同学習ガイド」を改訂しましたのでご参照ください。

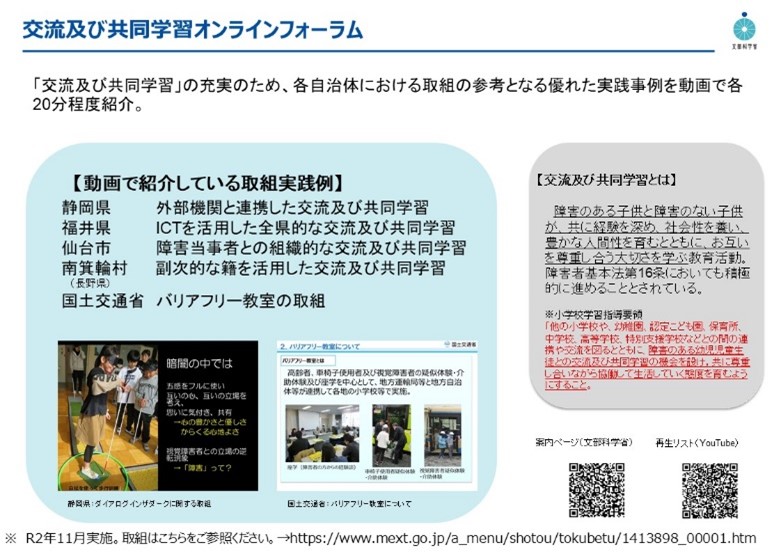

「交流及び共同学習オンラインフォーラム」(令和2年11月)

「交流及び共同学習」の意義も踏まえ、各学校や自治体において参考にしていただけるよう、各地方公共団体に蓄積されている「交流及び共同学習」の優良事例の中で、ICTの活用や外部機関との連携など、適切かつ継続的な実施の参考となり得る取組について、各20分程度の動画としてまとめています。

心のバリアフリーノート

児童生徒が、様々な心身の特性や考え方をもつ全ての人々が相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う「心のバリアフリー」に関する理解を深めることができるように、各学校において指導の一助として御活用いただけるよう、「心のバリアフリーノート」を作成・公表しています。

オリンピック・パラリンピック教育の事例集

オリンピック・パラリンピック教育は、大会そのものへの興味関心の向上だけでなく、オリパラを題材として、スポーツの価値、国際・異文化、共生社会への理解を深めるとともに、規範意識を養うなど多面的な教育的価値を持ちます。スポーツ庁では、オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業を実施し、オリンピック・パラリンピック教育の全国展開を実施しました。

また、共生社会への気づきを子供たちに促す教材として、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会及び日本財団パラリンピックサポートセンターから成るI’mPOSSIBLE 日本版事務局が、国際パラリンピック委員会公認教材『I’mPOSSIBLEアイムポッシブル』日本版を作成し、小学校等へ累計約36、000校に無償配布しました。スポーツ庁では、これらの趣旨を踏まえ、各学校において本教材を活用いただけるよう、教育委員会等への周知等に協力しました。

合理的配慮にかかわること

平成28年4月1日に施行された障害者差別解消法により、障害のある人が社会生活に平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や社会的障壁に合わせた合理的配慮が求められています。

-

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布について(通知)(平成25年6月28日付け25文科初第464号)(※国立国会図書館ホームページへリンク)

-

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の策定について(通知)(平成27年11月26日付け27文科初第1058号)

-

高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料(令和4年12月文部科学省初等中等教育局特別支援教育課) (PDF)

聴覚障害の理解

○聴覚障害教育の変遷や、聴覚障害教育にあたっての知識・考え方などをまとめた手引です。

- 聴覚障害教育の手引(令和2年3月)

○聴覚障害のある児童に対して音楽科の指導を行う際の実態把握、教材研究、授業の準備の参考となるよう、知識や取り組み例をまとめています。

- 聴覚障害のある児童のための音楽指導資料(令和3年3月)

○食事のシーンで活用できる手話を動画で紹介しています。

点字学習指導の手引(令和5年改訂)

点字で学習する子供たちの特性に応じた文字の系統的な指導を適切に行うようにするために作成した手引です。