- 現在位置

- トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度) > 文部科学省の推進施策(予算・説明会・委託事業等) > コミュニティ・スクールの推進に係るフォーラム、CSマイスター派遣事業等 > コミュニティ・スクールの推進に係るフォーラム等 > コミュニティ・スクール推進協議会 > コミュニティ・スクール・キックオフ・フォーラム(平成16年11月29日) > 開催要項 > 新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究成果発表会資料 尾道市立土堂小学校

コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)

新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究成果発表会資料 尾道市立土堂小学校

学校名 尾道市立土堂小学校

所在地 広島県尾道市西土堂町6-44

電話番号 0848-23-3921

1 実践研究のテーマ

・実践研究テーマ

「学社連携・融合による児童の確かな学力と豊かな心を育むカリキュラム」

「学校裁量権拡大についての研究開発」

─────コミュニティスクールを導入した地域に生きる学校づくり─────

・研究開発テーマ

「21世紀の国際社会を生きるための確かな学力を身につけた子どもの育成」

「地域を愛し,生涯にわたりたくましく生きる子どもの育成」

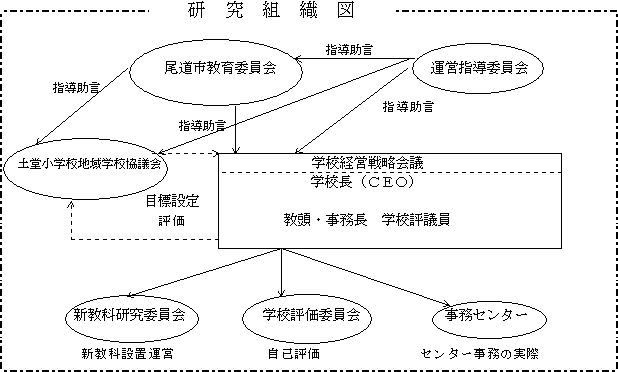

2 研究の推進体制

1.研究組織の概要

2.土堂小学校研究担当者

| 職・職名 | 氏名 | 学級担任等 | 教科領域等 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 校長 |  山 英男 山 英男 |

理科・視聴覚教育 | ||

| 教頭 | 金丸 真智子 | 家庭・総合的な学習 | ||

| 事務長 | 大名 清之 | |||

| 教務主任 | 藤井 浩治 | TT・専科 | 書写・生徒指導 | 地域学校コーディネーター

郷土科担当 |

| 保健主事 | 三島 諭 | 第6学年 | 体育・特別活動 | |

| 研究主任 | 綾目 かおる | 第2学年1組 | 算数・道徳 | |

| 学力研究主任 | 平田 修 | TT・専科 | 理科・総合的な学習 | 情報科担当 |

| 教諭 | 金子 京子 | 第1学年1組 | 音楽・障害児教育 | 学年主任 |

| 教諭 | 山根 智香子 | 第2学年2組 | 図工・道徳 | 育休 |

| 教諭 | 島田 幸夫 | 第2学年2組 | 図工・道徳 | |

| 教諭 | 森下 理奈 | 第1学年2組 | 生活・健康教育 | |

| 教諭 | 梶田 典子 | 第3学年 | 国語・学校図書館教育 | 育休 |

| 教諭 | 山崎 敬史 | 第3学年 | 国語・学校図書館教育 | |

| 教諭 | 山根 僚介 | 第4学年 | 算数・視聴覚教育 | |

| 教諭 | 藤井 弘之 | 第5学年 | 社会・生徒指導 | |

| 教諭 | 遠崎 聖恵 | TT・専科 | 音楽・学校図書館教育 | 英語科担当 |

| 教育補助員 | 田窪 日出男 | 英語・図書・環境教育 | 市費 | |

| 教育補助員 | 奥田 眞理 | 算数・情報教育 | 市費 |

3 実践の成果と課題

(1)学校と地域との連携について

1.保護者や地域住民の参加による協議組織の活用について

○協議組織名

「土堂小学校地域学校協議会」

○協議組織の役割

地域学校協議会は,学校経営改善及び学校経営参画のために,校長に対して教育方針及び経営方針等に関する事項について建議を行い,年度末にはこれについて評価を行う。

○協議組織の構成・委嘱

・地域学校協議会委員の数は15名以内とする。

・地域のニーズを反映させるために,次の分野及び年齢層の委員をもって構成する。

分野・・・地域代表,保護者代表,学術,文化,歴史,経済,福祉,生活等に関する分野

年齢層・・・大学生・20歳代,30歳・40歳代,50歳・60歳代,高齢者の各年齢層

・委員は,運営指導委員会が推薦し,教育委員会が委嘱する。

○開催回数,協議内容

第一年次 3回開催

・土堂小学校概要紹介

・本研究事業内容の説明

・土堂小学校教育内容

・ミッションステートメントの建議

第二年次 3回開催

・各学期の教育内容,教育活動について,アンケート調査,授業観察等に基づいて説明

・ミッションステートメントに基づいた教育がなされているかの協議及び評価

第三年次 現在1回開催

・平成16年度の学校の状況について

・ミッションステートメントの達成状況について

・今後の取り組みについて

○協議結果の学校運営・教育活動への反映状況等

・ミッションステ-トメント

1,確かな学力を育成する学校・・・・・・・・NRT学力テスト結果の向上

2,国際化と尾道のアイデンティティの確立・・郷土科と英語科の学習と教材化,太鼓

3,コミュニケ-ション能力を育てる学校・・・縦割りなど多様な集団を生かした教育活動

4,学ぶ力と遊ぶ力を育む学校・・・・・・・・各家庭と連携した健康作り

5,児童・地域・保護者がともに学ぶ学校・・・多様な講師を招いた学習会

・新しい実践にチャレンジする学校

1,一人一台のパソコン学習

2,1年生からのそろばん学習

3,読み書き計算の反復学習の日常化(学校独自のモジュール授業)

2.地域人材の活用について

平成15年度 学校外施設や専門家等外部人材の教育活動への活用

| 学年 | 教科 | 題材 | 人材 |

|---|---|---|---|

| 第1学年

1,2組 |

生活科 | さつまいもを育てよう | 地域老人会 |

| 郷土科 | 昔の遊びをしよう | 老人会,女性会 | |

| 生活・図工科 | 千光寺公園へ行こう | 尾道市立美術館 菊花展 | |

| 生活科 | 秋をさがそう | 千光寺公園と周辺 | |

| 郷土科 | おじいちゃんと遊ぼう | 老人会 | |

| 第2学年 | 生活科 | ぐんぐん育て(野菜) | 近所のご老人 |

| 第3学年 | 郷土科 | 古寺めぐり | シルバーガイドの方 |

| 第4学年 | 郷土科 | 絵の町尾道 | 尾道大学講師,学生

尾道市立美術館 |

| 第5学年 | 情報科 | 「メディア社会に生きる」 | テレビアナウンサー |

| 第6学年 | 郷土科 | 「伝えよう,ぼくたち,わたしたちの尾道」 | シルバーガイド,尾道テゴー座,美術館長,地域の方 |

| 社会科 | みんなの願いを実現する政治 | 尾道税務所 | |

| 国語科 | 小説の書き方 | 作家 | |

| 全体 | 学校行事 | 林芙美子の人生 | 芙美子研究者 |

| 道徳,講演 | 生き方に学ぶ | 櫻井よし子氏 | |

| 講演会 | 教育と脳の関係 | 川島隆太教授 | |

| 体育科 | 跳び箱演技 | 池谷直樹選手 | |

| 英語,講演 | 英語教室 | 英語教室 アルクより | |

| 各授業 | 国際理解 | FMFアメリカ人教員 |

(2)学校裁量権の拡大に関する取組みについて

【人事】 学校裁量での教育補助員の採用

学校で教育補助員を公募し,校長を中心として面接した上決定した。その結果,校長の指示による教材作りが進み,教育的効果が高かった。また,そのとき選外だった人材も別の機会に採用することがあり,これも効果的だった。ビジョンを示した公募は予算の効率的活用について有効であった。

【予算】 学校判断での素早い予算執行

学校では,指導方法の研究のため,年度途中にさまざまな新しい教材の購入の必要性がある。それが,必要に応じて購入できることで,指導方法の研究を加速させることができた。

【教育課程】 特色ある学校づくりを支える独自の教育課程の編成

地域の教育的要求は,時代や地域のニ-ズに応じて変化する。これに機敏に対応するには教育課程が弾力的に作られ,実践されていく必要がある。本校の場合,この部分が特に重要であり,市が行った独自の学校選択制度の中で,多くの方から高い評価が得られた最大の要因になっている。

【その他】

その他として,学校独自に地域人材ばかりでなく,塾や教材会社など従来交流のなかった団体や組織などとも交流を行い,教育課程に新しい視点を持ち込んだ。

4 今後の計画

・特設三教科のカリキュラムの整備を行い,授業を効率的に行う教材作り

・モジュール授業の改善を行い,さらに基礎力を高めるための指導法の確立

・多様な授業を確立していくためにさらなる地域活用人材の発掘

・実践研究から,本格的な地域運営学校への移行

・実践内容の公開と実践を広げるための広報活動

-- 登録:平成23年11月 --