- 現在位置

- トップ > 政策・審議会 > 政策評価・独立行政法人評価 > 政策評価結果(評価実施年度から探す) > 文部科学省事業評価書-平成21年度新規・拡充等- > 2.新規・拡充事業及び継続事業の平成21年度概算要求額一覧 > 97.アートマネジメント重点支援事業(新規)【達成目標12-1-2】

97.アートマネジメント重点支援事業(新規)【達成目標12-1-2】

平成21年度要求額:762百万円

(平成20年度予算額:‐百万円)

事業開始年度:平成21年度

事業達成年度:平成25年度

主管課(課長名)

- 文化庁文化部芸術文化課(清水 明)

関係課(課長名)

事業の概要等

1.事業目的

大学との連携により、専門的なアートマネジメント人材の育成及び活用に一体的に取り組む文化施設に対して重点支援を行い、我が国におけるアートマネジメントの推進を図る。

2.事業に至る経緯・今までの実績

現在、各地に多くの劇場・音楽堂等の文化施設が整備されてきたが、ソフト面の充実が課題となっている。

また、創造活動の現場においては、芸術家個人が責任を負わなければならないような環境の中で仕事をしていることも多く、文化芸術を支える体制が不十分であるとの指摘がある。文化庁が実施した調査においても、52パーセントの文化施設で、文化芸術を支える専門職員の設置を今後の課題としてあげている。

これらの課題について、芸術家の側から見ると、芸術家が創造活動に専念できるようにするため、芸術家を支え、その意向を把握するとともに、資金を獲得し、鑑賞者等のニーズを汲み上げ、経済性と芸術性を両立させた公演・展示等を継続的に提供していく仕組みの充実が望まれる。

一方、地域社会の側から見ると、地域が求める芸術家の登用や育成を行うとともに、ハードの設備・機能の有効活用を進め、地域社会が求める創造活動を展開して、地域全体で文化的なまちづくりを行っていくことが望まれる。

このような文化の創り手(芸術家)と受け手(住民等)をつなぐ役割を担い、公演等の企画・制作、マーケティング・資金獲得など、文化芸術活動を支えるアートマネジメントや、照明、音響、舞台機構操作など、質の高い舞台芸術の創造や公演を安全かつ円滑に運営する舞台技術を担う人材の充実が不可欠である。

平成19年2月に閣議決定された「文化芸術の振興に関する基本的な方針(第2次基本方針)」においても、重点的に取り組むべき事項として、「文化施設や文化芸術団体の企画、運営及び文化芸術と国民とを結び付ける業務等を行うアートマネジメント担当者や舞台技術者等の人材の育成を図る必要がある。」とされている。

このため、文化審議会文化政策部会において、「アートマネジメント人材等の育成及び活用について」検討を行い、平成20年2月に審議経過報告がまとめられた。

本報告では、大学等における専門的な人材養成の充実を図るとともに、大学と文化施設等の現場をつなぐ長期研修の検討やアートマネジメント専門の職員の配置に対する支援及び現職研修の充実などが提言されている。

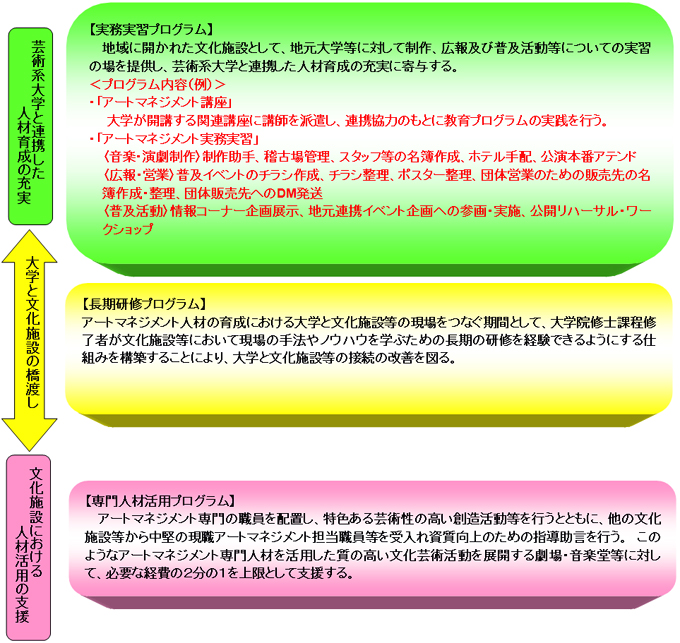

3.事業概要

大学との連携により、専門的なアートマネジメント人材の育成及び活用に一体的に取り組む文化施設に対して重点支援を行う。

具体的には、文化審議会文化政策部会における今後の基本的な考え方、

- 文化芸術活動の現場においては求められる実践的な資質・能力を有するアートマネジメント人材等の計画的・体系的な育成を促進する。

- 芸術家とアートマネジメント人材等が連携・協力して創造活動を行い、発信できるよう、文化施設におけるアートマネジメント人材等の積極的な活用を推進する。

- アートマネジメント人材等が自らの才能を伸ばし、能力を最大限発揮できる環境を整備する。その際、文化芸術に関わるすべての人材が、アートマネジメント機能が不可欠であるという認識を持てるように促す。

に基づき、文化施設が大学との連携により、実践的な資質・能力を有することができるよう実習の場の提供を行うととともに、大学と文化施設等との接続の改善を図るために長期研修を受け入れ、計画的・体系的な育成の充実に寄与する。さらに、これらの取組により育成したアートマネジメント専門の職員を活用した質の高い文化芸術活動を展開する。

アートマネジメント人材等の育成については、専門的な教育の歴史も浅く、未だ質・量ともに分野に偏りがあることや、文化施設等における育成や人材の活用面にも課題が多いことから、将来的にアートマネジメント人材等を配置し活用する文化施設の取組として、大学と連携したこれらの取組を一体的に行うことが必要である。

平成21年度においては、全国の5施設に対し重点支援を行うとともに、平成22年度に新規に2施設を追加し、我が国のアートマネジメントに重点的に取り組む拠点施設として支援する。

また、事業の継続的な実施による安定的な人材育成を図るため、原則4年間の支援とする。

4.指標と目標

指標

実習生及び長期研修生の受け入れ人数とアートマネジメント専門人材の配置状況

目標

各施設において、年度ごとに、実務実習においては学生10人、長期研修については研修生1人、アートマネジメント専門人材の配置は2人を目指す。

効果の把握方法

本事業の効果は、採択施設における実習生、長期研修生の受け入れ状況及びアートマネジメント専門人材の配置状況と芸術性の高い自主制作公演の実施状況により検証する。

事業の事前評価結果

A.19年度実績評価結果との関係

特になし。

B.必要性の観点

1.事業の必要性

大学等でアートマネジメントに関する講座、コース等を置いている学部、大学院は増えてきており、その教育内容は、教育学的なもの、社会学的なもの、公共政策学的なものなど、大学それぞれにおいて多様であるものの、必ずしも文化施設等の経営とリンクしたものとなっておらず、文化芸術活動の現場において求められる実践的な資質・能力の育成につながっていないとの指摘がある。

また、アートマネジメントの理論と実践の両面の修得の観点から、文化施設等における実習・インターンシップが有益であるが、教育プログラムに取り入れている大学等は少数であるとともに、実習等の期間も短期間となっている。

アートマネジメントに関する講座、専攻、コース等を開設している大学等 48校

うち 劇場等への実習・インターンシップを取り入れている大学等 28校

実習機関 平均20日

一方、文化施設等においては、採用時に現場の経験を重視する傾向にあり、学生の就職の受け皿が少なく、学生が現場に入っていきにくい状況にあるとともに、定期的な採用が少ないなど、大学等と現場をつなぐ仕組みが整えられておらず、学生が働きたいと思っても安定的に働けないことも多い。

アートマネジメント人材の採用時期 定期採用 15パーセント

アートマネジメント人材等の養成を図る上で、人材の養成を担う大学等と活用を図る文化施設等の相互理解・交流が重要であるが、大学等は、文化施設等における学生の積極的な採用や実習・インターンシップの受け入れなどを重視するが、文化施設等は、大学等に共同企画の実施や現場を知る専任教員の増員等を求めるなど、養成側と活用側で意識の乖離が見られる。

・大学等から文化施設等に期待すること

- アートマネジメントを学習した学生の積極的な採用 88パーセント

- 実習・インターンシップの積極的な受け入れ 88パーセント

- アートマネジメント専門職の設置 61パーセント

・文化施設等から大学等に期待すること

- 共同企画の積極的な実施 63パーセント

- 現場を知る専任教員を増やすこと 59パーセント

- 専門家の派遣・交流 50パーセント

以上のことから、我が国の文化芸術の水準の維持・向上を図っていくためには、芸術系大学と文化施設が連携・協力し、質の高いアートマネジメント人材の育成と活用を一体的に行う本事業の取組が必要不可欠である。

(※数字は、文化庁実施の調査による)

2.行政・国の関与の必要性(官民、国と地方の役割分担等)

「文化芸術の振興に関する基本的な方針(第2次基本方針)」において、文化芸術振興に当たって、重点的に取り組むべき事項の一つとして、「日本の文化芸術の継承、発展、創造を担う人材の育成」があげられている等、各種の答申等において、国が行うべき重要な施策である旨が述べられている。

よって、これらを踏まえ、拠点となる文化施設へ重点的な支援を行うことで我が国のアートマネジメント人材等の育成及び活用の拠点を形成し、各地域での取組を促すことは国の責務である。

3.関連施策との関係

1.主な関連施策 施策目標12‐1

○公立文化施設の活性化による地域文化力の発信・交流の推進(文化庁文化部芸術文化課)

公立文化施設において自主的・主体的な文化芸術活動が行われる環境を醸成するための各種事業を実施し、地域における文化芸術活動の拠点である公立文化施設の活性化を図り、相互の連携・ネットワーク化を促すことにより、地域文化力の発信・交流を推進する。

(平成21年度要求額8,917万円、事業開始年度:平成17年度、事業達成年度:長期継続事業)

○アートマネジメント人材の育成(文化庁文化部芸術文化課)

アートマネジメント人材の育成に関し、需要と供給のバランス、必要とされる資質・能力、養成のためのカリキュラム開発、研修の在り方等について調査研究を行い、質の高いアートマネジメント人材の育成に寄与する。(平成21年度要求額2,204万円、事業開始年度:平成20年度、事業達成年度:22年度)

2.関連施策との関係

平成20年度にアートマネジメント人材の育成に関し、必要な調査研究を行い、その結果を本事業に反映させ実施するとともに、質の高いアートマネジメント人材が公立文化施設で活躍することにより、公立文化施設の活性化につながることから、関連施策と連携しながら総合的に施策を実施することで、より効果的な成果を得ることができる。

4.関係する施政方針演説、審議会の答申等

・「文化芸術の振興に関する基本的な方針」(第2次基本方針)(平成19年2月9日閣議決定)

第1 文化芸術の振興の基本的方向

3.文化芸術の振興に当たって重点的に取り組むべき事項

(1)重点的に取り組むべき事項

1)日本の文化芸術の継承、発展、創造を担う人材の育成

(前略)特に,文化芸術活動を支えるためには,文化施設や文化芸術団体の企画,運営及び文化芸術と国民とを結び付ける業務等を行うアートマネジメント担当者や舞台技術者等の人材の育成を図る必要がある。(後略)

・「アートマネジメント人材等の育成及び活用について」(審議経過報告)(平成20年2月:文化審議会文化政策部会)

C.有効性の観点

1.目標の達成見込み

文化施設等から大学等に対しては、63パーセントが「共同企画の積極的な実施」を、59パーセントが「現場を知る専任教員の増員」を、50パーセントが「専門家の派遣・交流」を求めている。一方、大学等から文化施設に対しては、88パーセントが「実習・インターンシップの受入れと学生の積極的な採用」を、61パーセントが「アートマネジメント専門職の設置」を求めており、支援対象施設においては当事業の実施により、これらの要望に応じることができる。

2.上位目標のために必要な効果が得られるか

本事業の実施により、第2次基本方針等で指摘されている、文化芸術の継承、発展、創造を担う専門的人材の育成を図ることができるとともに、優れた文化芸術を国内外へ発信したり後世に伝えていくことが可能となることから、達成目標12‐1‐2の世界に羽ばたく新進芸術家等の人材育成に結びつくものと考える。

D.効率性の観点

1.インプット

本事業の予算規模は762百万円である。

(内訳)

- 諸謝金 125千円

- 職員旅費 228千円

- 委員等旅費 554千円

- 芸術祭等運営費 762,000千円

2.アウトプット

平成21年度は5施設、平成22年度には新規に2施設の計7施設への支援を目指している。なお、支援期間は原則4年間とする。

アートマネジメント人材育成の充実と活用の一体的取組みによる質の高い文化芸術活動が展開されることで、他の文化施設に対しても波及効果をもたらし、結果、我が国の文化芸術水準の維持・向上につながる。

3.事業スキームの効率性

全国で7施設に対する重点支援により、1大学における教育プログラムの開発等に寄与するとともに、2長期の研修による大学と文化施設等との接続の改善、3アートマネジメント専門職員の配置による他の施設の職員への指導助言などの取組による波及効果が見込まれることから、本事業のインプットとアウトプットの関係は効果的と判断する。

4.代替手段との比較

当事業を、大学等と文化施設の独自連携で行った場合、多額の費用負担はどちらも不可能である。

E.公平性の観点

本事業は、全国の文化施設に対して公募し、専門家による審査を経て、採択施設を決定する予定であり、公平性は担保できると判断する。

F.優先性の観点

欧米の主要な劇場・音楽堂等は、専属のオーケストラや劇団・バレエ団を持ち、地域に根ざした活動を行っているが、日本の大部分の劇場・音楽堂等は、このような取組が十分に行われていない。

このため、ハード面の整備だけでは、将来、各地域の文化力が先細りになることも懸念される。

5年後、10年後も日本文化全体が持続的に発展していくため、各地域において文化芸術活動を活性化していくことが重要な政策課題となっていることから、本事業は優先すべき政策と考えられる。

G.総括評価と反映方針

21年度概算要求に反映する。また、機構定員要求に関して21年度新たにアートマネジメント人材の育成及び活用に係る事務体制の強化のため、アートマネジメント専門官の設置を要求していく。

指摘事項と対応方針

指摘事項

1.事業に対する総合所見(官房にて記載)

評価結果は妥当。

2.政策評価に関する有識者委員からの指摘・意見等

どのような人材を育成すべきか、求められる人材のイメージを具体的に提示すべき。

指摘に対する対応方針

指摘を踏まえ、対応済み。

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成21年以前 --