- 現在位置

- トップ > 政策関連情報 > 政策評価 > 文部科学省の政策評価制度について > 重要対象分野に関する評価書—若年者雇用対策— > 3.各事業の評価

3.各事業の評価

(i)専修学校を活用した再チャレンジ支援推進事業

1.事業の概要

(1)事業目的

本事業は,学校を卒業・就職後に短期間で離職した若者や,近年社会問題となっているニート等の学び直しの機会の充実のため,専修学校の持つ職業教育機能を活用して,それぞれの特性等に応じた学習機会を提供することで,若者が真に働きたいと考える職種・分野への再就職支援,ニートの職業的自立の支援など,職業能力の向上を図るとともに再チャレンジの機会の拡大を推進することを目的とした事業である。平成19年度事業費は768百万円となっている。

なお,本事業には,対象ごとに下記の4つのプログラムがある。

若者の再チャレンジ支援プログラム

若者の再チャレンジ支援プログラム NPO団体等と連携したニートに対する自立支援プログラム

NPO団体等と連携したニートに対する自立支援プログラム 社会人のキャリアアップ教育プログラム

社会人のキャリアアップ教育プログラム 女性の再チャレンジ支援プログラム

女性の再チャレンジ支援プログラム

このうち,若年者雇用対策に当たる![]() 若者の再チャレンジ支援プログラム(平成19年度事業費 457百万円)と

若者の再チャレンジ支援プログラム(平成19年度事業費 457百万円)と![]() NPO団体等と連携したニートに対する自立支援プログラム(平成19年度事業費 62百万円)の,2つのプログラムについて,今回の評価対象とした。

NPO団体等と連携したニートに対する自立支援プログラム(平成19年度事業費 62百万円)の,2つのプログラムについて,今回の評価対象とした。

(2)事業の経緯

若年層をターゲットに専修学校の機能を活用した就職支援,自立支援事業は従来より行われている。

平成16年度から3ヶ年にわたり実施した「専修学校を活用した若者自立・挑戦支援事業」においては,正規雇用を目指しながらそれが得られないフリーター等(フリーター・若年失業者・無業者)の能力向上のため,企業等のニーズを踏まえた短期教育プログラムの開発や,学びながら働く人のための就業を組み込んだカリキュラムの編成等の先導的モデルの開発・導入など,フリーター等が職を獲得する上で必要となる知識・技術に関する教育を提供し,雇用機会の拡大を図った。

また,平成17年度から2ヶ年にわたり「専修学校を活用した職業意識の啓発推進」事業を実施し,職業体験講座や講演会などを各地で開催して,職業に必要な技術・技能への学習意欲と職業意識の高揚を図った。

一方,ニートに対しては,上述の「専修学校を活用した若者自立・挑戦支援事業」を実施したほか,平成18年度において,「専修学校におけるNPO団体等と連携したニートに対する職業教育支援事業」を実施し,ニート支援を行っているNPO団体等と職業教育機能を持つ専修学校が連携し,ニート対策講座を開設するなどの取組みを推進した。

平成19年度より,上記の「専修学校を活用した職業意識の啓発推進」事業や,「専修学校におけるNPO団体等と連携したニートに対する職業教育支援事業」,そのほか社会人や女性を対象としたプログラムを統合し,新たな事業として「専修学校を活用した再チャレンジ支援推進事業」を開始したところである。

(3)事業概要

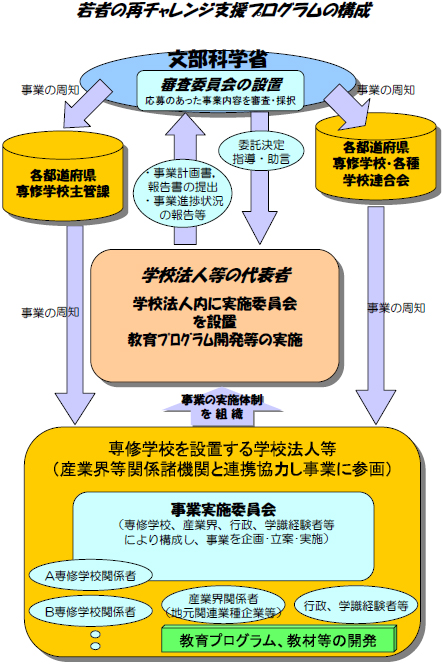

若者の再チャレンジ支援プログラム

若者の再チャレンジ支援プログラム

若年早期離職者は,過去の職務経験により,ある程度の資格・専門的知識・経験等を身につけている。しかし,再就職を果たすためには,より専門的な知識の習得や企業における実習等が不可欠である。本プログラムは,専修学校が,職業教育機能を活用し高度な知識と技能を習得できる講座を提供するとともに,地元産業界と連携した実践的な企業実習を行うことで,早期離職者が真に働きたいと考える職種・分野への再就職を支援するものである。

以下のコースごとにそれぞれの特性等に応じた教育プログラムを開発し,若者を対象に実施する。

<1>高度専門職育成教育コース

特定の資格・専門的知識(特定科目の単位や専門の知識など)を持つ早期離職者が,これらを活かしてさらに高度の資格・専門的知識(特定の職に就くために必要な履修科目の単位や知識)を習得し,新たな職種にチャレンジすることを目的とした多様なカリキュラムの提供を行うもの。

<2>専門・技術職育成教育コース

特に中小企業等において不足している専門・技術職への就業を目的とし,例えば企業実習や日本版デュアルシステムの活用等による,地元産業界と連携したカリキュラムの提供を行うもの。

なお,「若者の再チャレンジ支援推進プログラム」においては,実施にあたって,早期離職の原因を当該若者自らが考え,その経験を踏まえた再チャレンジが可能となるよう,学習相談等のためのカウンセリング担当者を配置し,定期面談,再就職後の職場定着など,修了後のフォローアップを行うこととしている。

(構成図)

<図9−1>

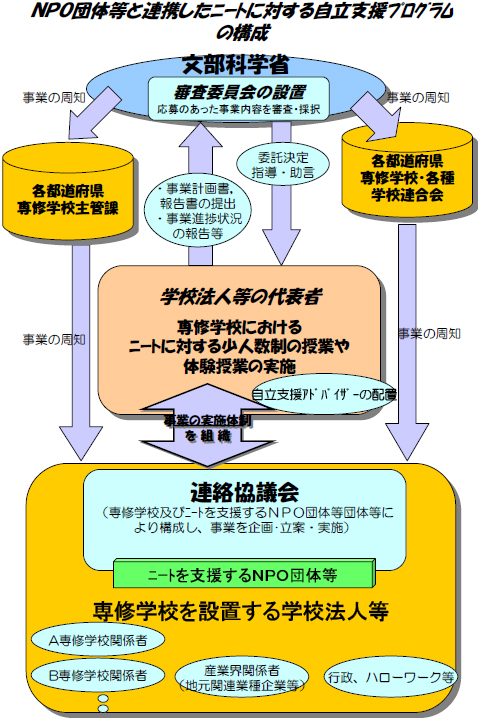

NPO団体等と連携したニートに対する自立支援プログラム

NPO団体等と連携したニートに対する自立支援プログラム

ニートの希望する職種を踏まえた適切なカリキュラムの検討を行うため,専修学校とニートを支援しているNPO団体等による連絡協議会を設置するとともに,ニートが希望する職業に就くための進学相談や,専修学校において学習する上での学習相談等の適切なアドバイスをする専門のアドバイザーを配置する。さらに,各専修学校において,それぞれの将来の希望や適性に合わせた少人数制の授業や専修学校の体験授業を開講する。

なお,留意点として,下記の3点を付記している。

- <1> 支援対象者が就職するために必要な教育プログラムを作成するに当たっては,就職に必要な基礎的な能力について育成を図るとともに,カリキュラム・教材等,今後の専修学校教育に生かせるものを作成すること。

- <2> 支援対象者を対象とした専修学校の少人数制の授業や体験授業を実施すること。実施の際には,その内容をよく吟味し,教育プログラムの質を高めるよう努めること。また,事前にコース内容等の理解や希望職種との適合性を確認するための措置を講じること。

- <3> 自立支援アドバイザーを必ず配置すること。なお,自立支援アドバイザーとなるための資格は特に必要としないが,キャリアコンサルタントや臨床心理士などの一定の資格を取得している方が望ましい。

(構成図)

<図9−2>

(4)実績

平成19年度は,「若者の再チャレンジ支援プログラム」においては45件の申請に対し34件が採択となり,「NPO団体等と連携したニートに対する自立支援プログラム」においては8件の申請に対し8件が採択となった。

事業実績

「若者の再チャレンジ支援プログラム」

- 委託先件数:34件

- 開設講座数:110講座

- 受講者数:2,085人

「NPO団体と連携したニートに対する自立支援プログラム」

- 委託先件数:8件(専修学校:6件,社団法人:2件)

- 開設講座数:74講座

- 受講者数:523人

- 開設講座数・受講者数はアンケート回答数40件分(若者32 ニート8)

2.必要性,有効性,効率性

(1)必要性

学校を卒業・就職し,3年以内に離職する者の割合は,中卒7割,高卒5割,大卒3割となっており(平成15年3月卒業者の離職率は,中卒70.4パーセント,高卒49.3パーセント,大卒35.7パーセントとなっている。(厚生労働省「新規学校卒業者の就職離職状況調査」より)),この原因としては,職業観の不足やいわゆる就職氷河期における不本意な就職など,実際に就職した職業と本人の適性・能力のミスマッチなどが挙げられる。これら一度離職した若者の職業的自立を促進し,フリーター・ニートとなることを防止していく必要がある。

そのため,実践的な職業教育,専門的な技術教育を行う教育機関として実績のある専修学校を活用して,そのスキルアップを図り,特に中途採用市場の専門職・即戦力ニーズ等に対応する人材を育成するための知識・技術に関する教育の提供を行うことが有効である。

なお,「多様な機会のある社会」推進会議(平成18年5月)において,若者の職業能力向上が提言されており,さらに,経済成長戦略大綱(平成18年7月)においても,専修学校におけるキャリアアップ教育など社会人の学び直しの機会の拡大等の推進が盛り込まれているところである。

また,平成18年8月の中央教育審議会生涯学習分科会「国民の学習活動の促進に関する特別委員会」における審議状況の報告においても,専修学校を活用した取組として,若年早期離職者等に対する人材育成カリキュラム・再就職支援システムの構築について検討が必要とされており,専修学校の持つ機能を活用して,これらの人々の新たなチャレンジを総合的に支援していくことが極めて重要となっている。

本事業は,これらの社会情勢に対応するため,平成19年度に新規に設けられたものである。

(2)有効性

本事業の開設する体験講座を受講後に実施したアンケート結果などを分析すると,下記のような効果が現れており,有効性は高いといえる。

「若者の再チャレンジ支援プログラム」(以下「若者」という。)※<表9−2>参照

早期離職者を主対象としており,経験を活かした実践的な企業実習等を通じ,技術や知識の向上が図られ,再就職に結びつくことが期待される。

早期離職者を主対象としており,経験を活かした実践的な企業実習等を通じ,技術や知識の向上が図られ,再就職に結びつくことが期待される。 再就職に向けたキャリアカウンセリングを実施したり,フォローアップを行なうこととしており,就職により有利に働く効果が期待される。

再就職に向けたキャリアカウンセリングを実施したり,フォローアップを行なうこととしており,就職により有利に働く効果が期待される。

「NPO団体と連携したニートに対する自立支援プログラム」(以下「ニート」という。)※「5.成果事例」のニート部分参照

少人数制の授業や体験授業などを通じて主に基礎的な能力の向上を目的とした講座を学習することにより,就職の支援となることが期待される。

少人数制の授業や体験授業などを通じて主に基礎的な能力の向上を目的とした講座を学習することにより,就職の支援となることが期待される。 キャリアコンサルタントや臨床心理士などの自立支援アドバイザーによる学習相談を設けることとしており,就職支援の前段階である職業意識の高揚についても有効であると期待される。

キャリアコンサルタントや臨床心理士などの自立支援アドバイザーによる学習相談を設けることとしており,就職支援の前段階である職業意識の高揚についても有効であると期待される。

(3)効率性

本事業はモデル事業として実施されるものであり,取組み事例を成果報告会や報告書等を通じて広く社会に普及することで,多様なニーズに対応した再就職支援等の機会が各所で提供されることとなり,全国規模での事業展開が効率的に行なわれることとなるため,手段として有効である。

効率的な実施が行なわれているところではあるが,効率性の分析の一側面として,「若者」と「ニート」についての費用分析をアンケート結果を基に下記のとおり行なう(経費については国からの支出分のみの比較である。)

<表9−1>

| 事業 |

開設講座数 | 参加者数 | 1講座あたり経費 | 受講者あたり経費 |

|---|---|---|---|---|

| 若者 |

110講座 | 2,085人 | 平均9,766,393円 | 平均713,019円 |

| ニート |

74講座 | 523人 | 平均1,172,180円 | 平均146,606円 |

上記のとおり,1講座あたりに要する経費が,「若者」の方が「ニート」と比較するとかなり高額であることがわかる。

これは,「若者」はプログラム開発を含めた経費計上が行なわれていることや,専門的な知識・技術の習得のため,講座の実施にあたり相当な経費を要するためと考えられる。また,「ニート」については,基礎知識等の向上を目的とした講座が多いため,経費があまりかからず,普段からニートとの関係を築いているNPO団体が受講者募集の中心となっているため,広告に要する経費を削減できるといった利点があることなどが要因として考えられる(アンケート結果では,「ニート」を実施した8団体のうち5件が広報の中心をNPO団体からの紹介と回答している。)

他方,受講者一人あたりに要する経費においては,1講座あたりの経費ほどの大きな差は見られない。これは,「ニート」が少人数制で授業を行なっており,1講座あたりの受講者が少ないため,結果として一人あたりの単価が高額となるためである。

このように,「若者」については開発したプログラムの更なる普及や,受講者募集方法の改善が効率性の向上のためには大きな課題である。「ニート」については,少人数制で実施するため,単に経費面での比較により効率性の検証はできないと考えられる。

3.施策の効果及び貢献度(ロジックモデルとの関係)

平成19年度に本事業を委託した実施団体等に対し,本評価の分析等に資するため,受講者満足度を含むアンケート調査を行なった(本年6〜7月)。なお,実施主体においては各講座実施時(主に平成19年9月〜20年2月頃)に受講者に対するアンケート調査を行なっているため,今回の調査は,実施主体に対し,アンケート結果を基に回答を求めているものである(受講者を追跡調査しアンケートを実施したものではない。)

(1)受講者満足度に関する分析

<図9−3>受講者満足度について

90パーセントの実施主体が5点満点中4点以上の高得点を付けていることから,受講者満足度が高かったことを示している。

(2)受講者の就職状況・意識変化についての分析

「若者再チャレンジ支援プログラム」においては,約6割(20件)の専修学校が,事業終了後の一定期間(1ヶ月程度)経過後に受講者へのフォローアップを行なっている。

<表9−2>

- ○フォローアップ状況について

-

- フォローアップ件数 20件

- うち,再就職数を回答した件数 11件

- 上記講座への参加者数 302人

- 上記参加者中の再就職者数 246人(81.4パーセントが就職)

- うち,再就職数を回答した件数 11件

- フォローアップ件数 20件

- ○アンケート回答を大別した結果は下記のとおり。

-

フォローアップ状況調査結果 件数 意識の変化があった 5 就職に役立った 2 全員が就職 2 半数以上が就職 8 半数以下のみ就職 2 大半が資格試験に合格 1

全員又は半数以上が就職したとの回答がフォローアップした20件中10件あり,また意識変化や資格試験に合格といった形での就職支援も成果をあげている。

受講者満足度が非常に高い結果となり,また事業終了後のフォローアップはすべての講座で行なわれているものではないが,フォローアップした講座においては,すべてが本事業の効果によるものとは言えないものの,再就職率が約81.4パーセントと非常に高い結果となっている。

以上のことから,本事業が一定の効果を上げているといえる。

<図9−4>受講者の確保状況

上記のとおり,42.5パーセントの実施主体が,一部又は多くの講座で受講者が集まらなかったと回答しており,受講者募集が困難であった状況がわかる。

受講者が十分に集まっていない原因として,「周知不足(周知期間不足)」を原因に掲げている実施主体が5件あった。これは,本事業が平成19年度新規事業であり,社会への定着度が低かったことや,プログラム開発から実証講座の開設までを1年間で行なうため,広報のための日程確保が難しいということが原因として考えられる。

4.施策の検証(各論,ロジックモデル以外)

<図9−5>ニーズ調査実施の有無について

上記のとおり,72.5パーセントの講座において受講者のニーズに関する調査を行なっており,受講者のニーズを意識した講座開設を目指しているといえる。

<表9−3>

本事業を実施する上での注意点についてのアンケートを大別した結果は下記のとおりである。

| 「若者の再チャレンジ支援プログラム」注意点 | 件数 |

|---|---|

| 就職に向けての動機付けが必要 | 9 |

| 雇用との連動(産学連携)が必要 | 5 |

| より実践的な教育を行なうこと | 4 |

| キャリアカウンセリングを計画的に実施すること | 2 |

| 心のケア(カウンセリング)を行なうこと | 2 |

| その他 | 10 |

「若者」の結果をまとめると,動機付けやキャリアカウンセリングなどにより職業意識を醸成すること,及び産業界等との連携により実習を多く取り入れた講座を提供することが,講座の実施において重要であるとの結果であった。

<表9−4>

| 「ニート自立支援プログラム」注意点 | 件数 |

|---|---|

| 開催時間帯・期間を考慮すること(夜間開講など) | 3 |

| 職業意識の醸成・心のケア | 2 |

| 参加を強要しないこと | 1 |

| 保護者に対する支援も必要 | 1 |

| 多数の講座を開設し選択肢を増やすこと | 1 |

「ニート」においては,ニートの参加を促すため開催時間や期間を考慮し参加を強要しないといった精神面に配慮を行ないつつ,職業意識の醸成をはかることが講座実施において重要であるとの結果であった。

<図9−5>のとおり,各講座はニーズ調査を行なった上で開設されているところであるが,<表9−3><表9−4>にあるとおり,事業を実施する上での注意点には,それぞれの対象に応じた注意が必要であることが述べられている。

また,<図9−3>のとおり受講者満足度が高かったことから,上記のような配慮に基づいて事業が実施されていると考えられる。

5.成果事例

<受講者の就労意識が大きく変わったと感じられる事例・直接就職に結びついた事例>

「若者の再チャレンジ支援プログラム」

- 起業家や会社経営者と直接接することにより,仕事に対する新機軸や職業観の醸成ができた。(同様3件)

- キャリアコンサルタントによるキャリアカウンセリングおよびIT企業や人材派遣会社人事担当者の面談等を通じて,転職サイト等を活用して広範囲に仕事を探そうとする積極的態度が出てきた。

- 今まで「何の仕事に自分が合っているのか」分からなかった人が職業適性検査を通じて,真の希望職種に就職した。(この講座を受講する目的が「友人とIT企業を起こしたい」であったが,適性が「事務」であることが分かり,その適性から税理士事務所へ就職した。)

- 5年〜6年間フリーターでいた若者が,正規社員就職できた事例があったが,この受講者を始めとして,マンツーマンの支援を継続したことで動き出すきっかけ作りは全員に対してできたこと。

- 日本版デュアルシステムによる職場実習の結果,そのまま実習先企業に就職した者が3名。また,全員がなんらかの資格を取得することが出来たので,自信につながったという者もいる。

「ニート自立支援プログラム」

- 自らをニートであると理解し,ニートから脱却するために自ら進学や就職した(9名中就職した2名については保護者の支援が特に大きい)。

- 自己理解のワークを通して,自分のやりたい事や好きな事,向いている事がはっきりした例が多い。

- 複数の職業体験を通して,進むべき道がはっきりし,資格を取得するために専門学校へ進学した。

- 資格をとれたこと,最後までがんばれたことがそれぞれの励みとなっていた。

6.まとめ

(1)評価のまとめ

本事業において,各講座における目的は,「若者」においては,実践的な職業教育による再就職支援であり,「ニート」においては,職業意識の高揚や自立支援である。

受講者満足度が高かったことや,フォローアップ状況では受講者が就職していることが多かったこと等から,両事業とも概ね各講座における目的は達成されていると考えられる。

(2)今後の課題等について

本事業は平成19年度新規事業であり,初年度は事業の定着が不十分であったためか,受講者募集において困難であったという学校が多かった。

今後は,受講者をどのように集めるかという点も含め,19年度に開発されたプログラムなどの成果を広く周知し,より広範囲において多様なニーズに対応できる本事業の効率的・効果的な実施を推進していく必要がある。

また,本事業の評価方法については,受講者満足度とともに,すべての実施主体において受講者の就職状況等についてのフォローアップを行い,評価に有効なデータを取得する必要がある。また,今回課題として明らかとなった受講者募集についても,広報の実施方法と講座の定員充足度を分析するといった方法により,検証を行なう必要があると考えられる。

-- 登録:平成21年以前 --