- 現在位置

- トップ > 政策関連情報 > 政策評価 > 文部科学省の政策評価制度について > 重要対象分野に関する評価書—若年者雇用対策— > 3.各事業の評価

3.各事業の評価

(h)専修学校・高等学校連携等職業教育推進プラン

1.事業の概要

(1)事業目的

本事業は,専修学校が高等学校等と連携して,その職業教育機能を活かし,高校生に対し職業に就くために必要な知識・技能・資格等の事例紹介を行うとともに,実践的な職業体験講座を実施することで,職業に必要な技術・技能の学習意欲と職業意識の涵養を図ることを目的としている。

なお,平成19年度事業費は91百万円となっている。

(2)事業の経緯

専修学校による,高校生を含めた若年層を対象とした職業意識の啓発は従来より行われている。

平成17年度から2ヶ年にわたり「専修学校を活用した職業意識の啓発推進」事業において,職業体験講座や講演会などを各地で実施し,職業に必要な技術・技能への学習意欲と職業意識の高揚を図った。

平成19年度より,専修学校と高等学校の連携を強化し,職業体験講座を充実させる目的で,従来の事業内容を見直し,新たな事業として本プランを開始した。

(3)事業概要

本事業には,![]() 複数の専修学校と高等学校や自治体などが連携して事業を実施するものと,

複数の専修学校と高等学校や自治体などが連携して事業を実施するものと,![]() 専修学校が単独で行うものの,二つの実施形態がある。

専修学校が単独で行うものの,二つの実施形態がある。

専修学校・高等学校が連携した職業教育の実施(以下「連携プラン」という。)

専修学校・高等学校が連携した職業教育の実施(以下「連携プラン」という。)

専修学校関係団体等と高等学校等が連携し,高校生の職業観・勤労観の育成や適切な進路選択に資するため,多様な職業とその職業に就くために必要な知識,技能,資格等の事例紹介や,参加者の志向・適性等に応じた実践的な職業体験講座を,専修学校において実施する。

- <1>主体

- 専修学校関係団体 等

(各都道府県にある専修学校各種学校連合会・協会を想定) - <2>条件

-

- 複数の専修学校が協力すること

- 複数のカリキュラムを開設しており,1カリキュラムあたり2〜5日程度で行われ,1日あたり4時間以上を目安とすること。主に夏季休業・冬季休業,総合学習の時間などにおいて活用されることが望ましい。

- 座学及び実習を含むメニューを構築すること

- 高等学校と連携して高校生に提供すること

- 当該カリキュラムを受講したことがわかる書類(出席簿,修了証等)を作成又は交付すること

- 地域の状況により,中学生に対する同様の取組も可とすること

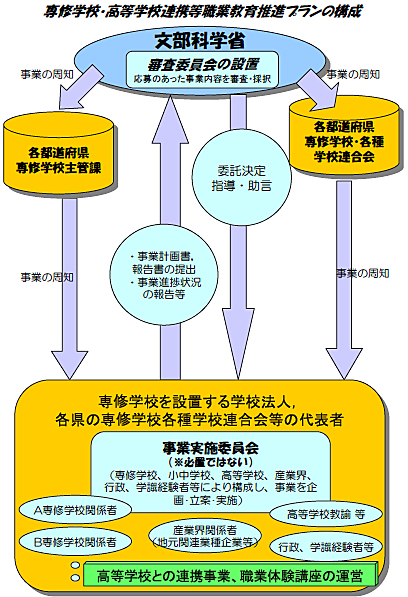

(構成図)

<図8−1>

職業体験講座等(以下「単独プラン」という。)

職業体験講座等(以下「単独プラン」という。)

専修学校の有する装置,機器,器具等及び人的資源を活用して,職業に必要な技術・技能が体験できる職業体験講座を実施する。なお,専修学校において,職業体験講座と組み合わせて実施する職業意識啓発や教育成果を発表するための講演会の実施も可とする。

(4)実績

平成19年度は,44件の申請があり,審査委員会による審査の結果,36件が採択となった。

事業実績

- 委託先件数:36件(社団法人 15件,学校法人 21件)

- 受講者数:14,328人

- 参加専修学校数:378校

- 参加高等学校数:333校

- アンケート回答数は29件であった。ただし,受講者数・参加専修学校数・参加高等学校数等は,無回答が1件あったため,28件の合計値である。

2.必要性,有効性,効率性

(1)必要性

若年者の雇用問題は,主に経済状況,雇用形態の変化等に起因しているが,就職後の3年間に離職する割合が高い(平成15年3月卒業者の離職率は,中卒70.4パーセント,高卒49.3パーセント,大卒35.7パーセントとなっている(厚生労働省「新規学校卒業者の就職離職状況調査」より)),ことなど,適切な職業選択がなされていないことや職業意識の低さも要因の一つであるといわれている。

このため,多くの生徒が進学し,将来の進路選択に直接結びつくこととなる高等学校段階において,適切な職業観・勤労観を育成することが,将来フリーター・ニートとなることを未然に防止するために重要である。この職業観・勤労観の育成については,先頃改正された教育基本法においても,教育の目標として「職業及び生活との関連を重視し,勤労を重んずる態度を養う」こととされているところである。

また,内閣府特命担当大臣(青少年育成),文部科学大臣,厚生労働大臣及び経済産業大臣において構成するキャリア教育等推進会議で策定した「キャリア教育等推進プラン」(平成19年5月29日)においては,(基本的な考え)として,

小学校から大学院まで各学校段階を通じた,体系的なキャリア教育等 を推進し,

小学校から大学院まで各学校段階を通じた,体系的なキャリア教育等 を推進し, 関係機関等が連携し,学校,企業,保護者等の共通理解と協力の下,一丸となってキャリア教育等の実践に取り組み,

関係機関等が連携し,学校,企業,保護者等の共通理解と協力の下,一丸となってキャリア教育等の実践に取り組み, 進学や就職に困難を抱える青少年に対しては,教育,就労,保健,福祉等の関係機関等が連携・協力して包括的な支援を行うこと,

進学や就職に困難を抱える青少年に対しては,教育,就労,保健,福祉等の関係機関等が連携・協力して包括的な支援を行うこと,

を掲げ,キャリア教育等を効果的に実施するための支援策として,「専修学校と高等学校とが連携した高校生に対する実践的な職業体験講座を実施する等,専修学校の機能を活用した生徒等の職業意識の啓発に努める。」としている。

加えて,平成18年6月の自民党政務調査会・文部科学部会・文教制度調査会・学校教育特別委員会「国家戦略としての教育改革」(第4章 高等学校教育の在り方について)では,自主的な進路選択及び職業意識の涵養に資するよう,高等学校における専門学校等との連携推進の必要性が指摘されている。

(2)有効性

本事業の開設する体験講座の受講後に実施した成果事例を検証すると,下記のような成果が現れており,効果が高かったといえる。

職業体験を通じ,仕事に対する興味・関心が高まり,職業意識の涵養が図られ,自発的な進路選択を行なうことができるようになる。

職業体験を通じ,仕事に対する興味・関心が高まり,職業意識の涵養が図られ,自発的な進路選択を行なうことができるようになる。 複数の専修学校が開設する体験講座をほぼ同時期に体験することで,進路選択の幅が広がる。

複数の専修学校が開設する体験講座をほぼ同時期に体験することで,進路選択の幅が広がる。

(3)効率性

本事業はモデル事業として実施されるものであり,取組み事例を成果報告会や報告書等を通じて広く社会に普及することで,高校生の「職業意識の涵養」に資する体験講座等が全国的に展開されることとなり,全国規模での事業展開が効率的に行なわれることとなるため,手段として有効である。

なお,高校生の「職業意識の涵養」を図るためには,体験講座の受講機会をできるだけ多く提供し,たくさんの高校生に参加を促すことが重要である。連携プランと単独プランについて,要した経費を比較する(経費については国からの支出分のみの比較である。)

<表8−1>

| 開設講座数 | 参加者数 | 1講座あたり経費 | 受講者あたり経費 | |

|---|---|---|---|---|

| 431講座 | 6,706人 | 平均120,053円 | 平均13,351円 | |

| 563講座 | 7,622人 | 平均166,553円 | 平均13,430円 |

上記のとおり,連携プランと単独プランでは,僅差ではあるが,1講座あたりに要する経費や受講者一人あたりに要する経費が,連携プランの方が安価となっている。

これは,高等学校と連携することにより,受講生募集のための広告等に要する経費を削減でき,複数の専修学校が協力して事業を実施するため,会場使用料など運営に要する経費を節約することができるといった利点があったためと考えられる。

このように,専修学校と高等学校とが連携体制を構築することで,高校生に対して多くの体験講座を効率的に提供できたといえる。

上記の事情を踏まえ,本事業は平成20年度より一部事業を見直し,連携プランのみ実施することとしている。

3.施策の効果及び貢献度(ロジック・モデルとの関係)

平成19年度に本事業を委託した実施団体等に対し,本評価の分析等に資するため,受講者満足度を含むアンケート調査を行なった(本年6〜7月)。なお,実施主体においては各講座実施時(平成19年7〜8月頃)に受講者に対するアンケート調査を行なっているため,今回の調査は,実施主体に対しアンケート結果を基に回答を求めているものである(受講者を追跡調査しアンケートを実施したものではない。)

<図8−2>受講者の満足度(最高が5点。最低が1点)

(各講座で実施した受講者満足度調査を講座ごとで集約,採点したもの。)

96.6パーセントが5点満点中4点以上の高得点を付けていることから,受講者満足度は高かったといえる。

<図8−3>高校(教員)の満足度(最高が5点。最低が1点)

(各講座で実施した高校(教員)の満足度調査結果を集約,採点)

82.7パーセントが5点満点中4点以上の高得点を付けていることから,高校(教員)の満足度は高かったといえる。成果事例として「キャリア教育において,大変効果的であると高校から評価された。」との記述も見受けられた。

なお,受講後の意識変化については,自由記述によりアンケート調査を行なっている。成果事例は下記のとおり。

<職業について考えるようになった(同様6件)>

- 事例)受講者が事前に抱いていたイメージと職業の現実にギャップが生じていた。受講後アンケートの結果,「楽しい,面白い」よりむしろ「やりがい,充実」というような職業観の変化が生まれていた。

<進路がわかった(4件)>

- 事例)デザイン,美容,料理等,自分の職業として考える生徒がでてきた。

<意欲がわいた(2件)>

- 事例)専門的技能を身に付けるためには,自らが能動的に学習しなければならないことが理解できたようである。

<新たな発見があった(2件)>

- 事例)各専門家から直接話を聞くことにより,自分の将来の夢を着実に叶える進路や心構えを学んだようである。

本事業で開設される体験講座のほとんどは,夏休み期間に開設されている。参加する高校生等は夏休み期間中であるにも関わらず,将来の進路選択の参考とするため自発的に参加しており,就業に対する意識や,特定の職種に対する興味・関心が比較的高い生徒達であるといえる。そのような受講者の満足度が高いことは,この事業の有効性を表している。

また,高校の満足度も高いが,これは,受講者である生徒達の満足度が高かったことや,生徒の進路選択の際に本事業での体験が活かされていることを高校教員も認識していることを表しているといえる。

<図8−4>平成20年度も同事業を応募したかどうか。

上述のとおり,平成20年度より本事業は連携プランのみの実施となっているが,上記のアンケート結果では,65.5パーセントの実施主体が継続して本事業を実施することを希望している。また応募しなかったと回答した9件のうちの3件は,今後は本事業の予算ではなく,学校独自の予算で開催することとしている。

この結果から,本事業は,講座提供を行なう専修学校にとっても,講座実施に関するノウハウの蓄積や高等学校等との関係強化といった面において,一定の成果をあげているといえる。

4.施策の検証(ロジック・モデル以外)

(1)ニーズへの対応について

上述のとおり,受講者の満足度は非常に高い結果であったが,一方で実施主体におけるニーズ調査に関する結果は下記のとおりとなっている。

<図8−5>講座開設前にニーズ調査を行ったかどうか。

65.5パーセントの専修学校において,ニーズ調査を行なっていなかったことがわかった。一方,ニーズ調査の手法については,下記のような回答があった。

- ニーズ調査手法(全6件)

-

- 高校教員からヒアリング(2件)

- 高校生に対するアンケート調査(4件)

なお,受講後の受講者及び高等学校へのアンケート結果の分析においては,下記のような回答があった(同様の回答が複数あったもののみ掲載している。)

《アンケート結果から判明した,本事業を実施するための注意点》

- ニーズに対応した多種多様な講座の開設が必要である。(2件)

- 早めの周知・参加しやすい日程の設定する。(4件)

- 事前に職業についてレクチャーし,基礎知識を教える。(2件)

- 体験講座において,実際の職場における諸用務(清掃・整理等)やマナー講習を含んだプログラムを提供することが重要である。(2件)

- ニーズ調査については,可能な限り広く調査する。(3件)

- 受講対象者別の細かい授業内容の設定が必要である。(2件)

専修学校の中には,学生募集のためのオープンキャンパスや体験授業などを頻繁に実施している学校もあり,過去の経験から受講者満足度が高い講座を開設することができたとも考えられるが,受講者や高等学校へのアンケートの結果からは,受講者満足度は高いが,さらに効果的・効率的に本事業を行なうためには,早めの日程設定やニーズ調査の実施,授業内容の検討など,よりきめ細やかなニーズ対応のための改善点が判明する結果となった。

(2)専修学校と高等学校や自治体との関係の分析

<図8−6>高等学校との連携・協力関係は深まったか。

65.5パーセントの実施主体において,関係が深まったとの回答だった。

<図8−7>自治体の姿勢

協力的(協力的・部分的に協力)だったとの回答が約半数(48.2パーセント)あり,内容は「教育委員会から高校へ事業の周知」「後援名義の許可」「役所でのポスター掲示」など,広報活動がほとんどを占めた。「あまり協力的でなかった」と回答した中には,「学校の宣伝ととらえられてしまった」との自由記述もあった。

また,「働きかけをしていない」と回答する実施主体が41.4パーセントあり,「きっかけが無い」「協力してもらえると思わなかった」といった自由記述もあった。

上記より,高等学校や自治体との連携・協力関係は,概ね構築できているといえるが,一方「(高等学校との関係が深まったか」わからない」「(自治体は)部分的に協力」といった回答も見受けられることから,連携・協力関係は短期間で醸成されるものではなく,本事業を継続的に実施し,再度分析を行ないたい。

<図8−8>職業教育を始めるのに相応しい時期

高校1、2年生が44.8パーセントと最も多いが,中学生も34.5パーセントあり,進路選択にはより早期の実施が重要であるととらえている実施主体が多い。

5.成果事例

- 受講者の進路選択に結びついた成果事例は下記のとおり。

<専修学校へ入学又は他の体験授業を受講(8件)>

- 事例)トリマーの講座を受講したことで,進路をトリマーコースのある専門学校へと決めた生徒がいる。

- 事例)「理容師・美容師・エステティシャンを学ぶ」講座を受講した後,新3年生をむかえ各専門学校の体験入学・授業見学への参加等,活発な進学研究活動をおこなっている受講者が見受けられる。

<進路選択の結論を出せた(3件)>

- 事例)ファッション産業といっても幅広く,さまざまな仕事がある事を知った。ぜひこの関係の仕事をしたいと考えている。

6.まとめ

(1)評価のまとめ

本事業における各講座は,実践的な職業体験講座を実施することで,職業に必要な技術・技能の学習意欲と職業意識の涵養を図ることを目的としているが,上述の各評価結果などから,職業意識の涵養は概ね図られているといえる。

(2)今後の課題等について

事業を効率的・効果的に実施するためには,高等学校や自治体との連携が重要である。本事業は平成19年度新規事業であり,高等学校や自治体との連携・協力関係については,初年度はきっかけ作りに過ぎない。各実施主体においては,2年目である今年度が重要であり,さらに連携体制を発展させ,成果を広く普及し,同様の取組みを定着させることによって,より多くの体験授業を高校生等に提供することが可能となる。

本事業の評価においても,特に高等学校や自治体等との連携体制については,具体的な連携方法等の調査や連携の深まり度合いについて,検証を行なう必要がある。

また,実施主体からは,職業教育を始める時期は,高校1、2年生と同様に,中学生が相応しいとの回答が多かった。本事業の対象は主に高校生としているが,次年度以降,中学生に対し重点を置くような事業実施も検討課題として考えられる。

-- 登録:平成21年以前 --