- 現在位置

- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 測地学分科会 > 「地震予知のための新たな観測研究計画(第2次)の実施状況等のレビューについて(報告)」 > 第7次火山噴火予知計画の実施状況等のレビューについて(報告) > 2.第7次火山噴火予知計画の実施状況 4.特定火山の評価

2.第7次火山噴火予知計画の実施状況 4.特定火山の評価

(1)浅間山

1 火山活動の状況

浅間山は、歴史上数多くの噴火を繰り返してきた我が国でも最も活動的な火山の一つである。1108年、1783年には規模の大きな噴火が発生して火砕流や岩屑なだれ、溶岩流が発生し甚大な災害をもたらした(天仁、天明噴火)。19世紀末から20世紀中頃までは活発な山頂噴火を繰り返した。20世紀の後半からは、1973年(昭和48年)の噴火後、マグマが噴出する活動はなく、1982年(昭和57年)~1983年(昭和58年)の噴火や1990年(平成2年)の小規模な噴火の後は、時折火山性地震の多発が見られたものの、比較的静穏な火山活動が続いていた。

2000年(平成12年)ごろから火山性地震の多発や噴煙活動の活発化等、時折火山活動に高まりが見られるようになり、2003年(平成15年)2月~4月には少量の火山灰を放出した。その後も噴煙活動や地震活動に活発な状態が続いた。2004年(平成16年)5月ごろからは、地下へのマグマ注入によると考えられる地殻変動が観測されるようになり、7月下旬からは山頂の近傍でも地殻変動が観測され、火口底の温度上昇等が観測された。

2004年9月1日、山頂火口で爆発的噴火が発生し、火口北東約4キロメートルに最大径10センチメートルの火山岩塊が降下する等、風下に火山礫、火山灰が降下した。9月16日~18日には小爆発を断続的に繰り返し首都圏でもわずかに降灰が認められた。この時期に、新たな溶岩が火口に出現し火口底が約50メートル上昇した。その後も12月初旬にかけて噴火を繰り返した。火山ガス中の二酸化硫黄放出量は増加し噴火後に最大4,700トン毎日が観測され、2004年末まで高いレベルで推移した。

2005年(平成17年)に入ってからも地震活動や噴煙活動が活発な状態が続き、山体の膨張は継続したが、2005年の夏ごろには地震活動・地殻変動ともに以前の状態に戻った。また、火口温度は噴火後やや低下したが、2005年末でも微弱な火映現象が見られるなど火山活動はやや活発であった。その後、2006年(平成18年)夏ごろには、地震活動や火山ガスの放出が低下し静穏な状況になった。

2 火山活動に対する対応

(ア)実施状況

浅間山とその周辺では、大学、気象庁、防災科学技術研究所による地震観測が行われている。大学では、2004年9月1日噴火の直前から山頂部の地震観測を強化し、噴火開始後には、大学、気象庁が火口を取り囲む地震観測網を更に強化した。また、大学と気象庁は、リアルタイム地震データの交換を行い地震観測体制が強化された。

地殻変動については、国土地理院、大学、気象庁によってGPS、傾斜計、光波観測が行われている。噴火開始後には、国土地理院、大学、気象庁は、GPS観測点及び傾斜計観測点を増設し、地殻変動観測網を強化した。また、噴火開始後から水準測量の定期的観測を大学が開始した。

大学では、噴火前から重力観測を、噴火開始直後には絶対重力の連続観測を実施した。

二酸化硫黄放出量測定は、気象庁、大学によって噴火前から断続的に行われていたが、噴火開始後は産業技術総合研究所も加わって共同で繰り返し観測を実施した。

噴煙状況や火口の熱観測は、航空機搭載型や地上設置型赤外映像装置によって気象庁、防災科学技術研究所、大学によって実施された。噴火中の火口の地形変化は、国土地理院、防災科学技術研究所による航空機や衛星搭載型合成開口レーダーによる観測、大学、気象庁、産業技術総合研究所による現地調査及び航空機からの目視観察が実施された。さらに、噴出物の堆積状況や噴出物の化学分析は大学、産業技術総合研究所によって行われた。

気象庁は防災機関として浅間山の火山活動を監視し、火山活動の変化に応じて火山情報を発表した。2004年9月1日の噴火7分後に臨時火山情報を発表し、火山活動度レベルを2(やや活発な火山活動)から3(小~中規模噴火)に上げた。また、火山活動の低下した2005年6月には、火山活動度レベルを3(小~中規模噴火)から2(やや活発な火山活動)に下げ、2006年9月には火山活動度レベルを1(静穏な火山活動)に下げた。

地元自治体等防災機関に対しては、気象庁や大学が活動の解説、助言を適宜行った。火山噴火予知連絡会では、観測データの総合的評価を行い、統一見解を発表した。

(イ)具体的成果

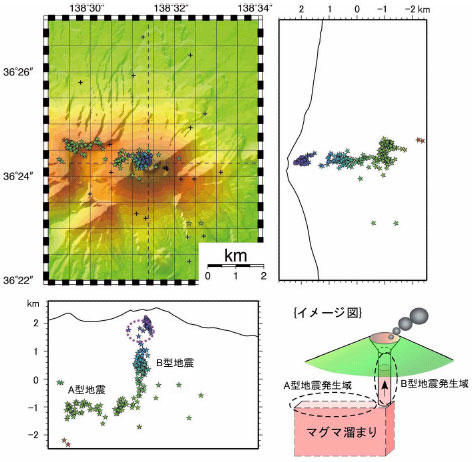

2004年9月噴火に先立って、火口直下数百メートルまでに起こる特異な長周期振動の発生頻度が低下し、一週間前には起こらなくなっていたことが分かった。山頂直下の地下水等の流体が、上昇してくるマグマの熱で消失するモデルが考えられた。また、山頂火口から地下約4キロメートルまで垂直にB型地震発生域が、さらに、そこから地下約4キロメートルで西方に広がるA型地震発生域が確認された(図1)。それぞれ、火道と板状のマグマ溜りの上面と対応付けられた。また、中規模程度の噴火に伴った爆発地震の波形解析から、火道上部を占めるマグマ柱の栓部除去・マグマの発泡・爆発が連続して起こるモデルが提案され、爆発メカニズムの解釈が進んだ。

地殻変動観測からは、噴火の数か月前から浅間山の地下約4キロメートルにあった板状のマグマ溜りが膨張したことをとらえた。噴火までの体積増加量は、約700万立方メートルとなり、今回噴出したマグマ量(約200万立方メートル)より多い。

主な爆発的噴火の数~30時間前に傾斜変化が認められ、9月末以降の噴火については、噴火前に火山情報を発表して注意を呼び掛けることができた。主な噴火イベントに先駆けて、浅間山の中腹にある観測点では、絶対重力値が増加から減少に転じる規則性が認められた。これは、火口直下にあるマグマヘッドの上昇によってこの変化が生じるモデルが提案された。光波測距によってもマグマ上昇に伴う距離変化をとらえた。

二酸化硫黄放出量は、主な爆発的噴火及び9月中旬の連続噴火時に多く、地震活動レベルの変化と調和的である。噴火後も二酸化硫黄の放出が連続的に続いたことから、三宅島2000年噴火と同様に、噴火後に地下に安定な火道が存在し、マグマの脱ガスに伴う火道内マグマ対流が生じているというモデルが提案された。

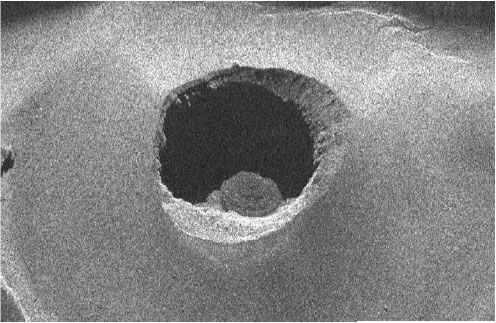

航空機や衛星搭載型の合成開口レーダーを用いた山頂部の繰り返し観測により、噴煙のため観測が困難であった火口内においても地形判読が可能となり、溶岩が主に9月中旬~下旬に噴出したことが明らかにできた(図2)。

噴出物の分布調査と火口観測により、2004年噴火の規模は、似た噴火推移をたどった1973年噴火よりも小さいことが分かった。9月1日噴出物は、ほとんどが古い山体の岩石片であり、パン皮火山弾としてマグマ物質を少量含んでいた。9月中旬以降は、ほとんどがマグマ物質に置き換わった。火山灰の揮発性成分分析から、9月1日の噴出物は、火口内で長期間高温の火山ガスにさらされていたこと、9月中旬噴出物は脱ガスが進行したマグマ物質であることなどが示された。

3 今後の課題と展望

噴火に先立ち火口直下の低周波地震の発生頻度が低下したことや、絶対重力計によるマグマヘッドの移動をとらえることができた。また、傾斜観測により浅間山の噴火でも前駆する地殻変動を検出できることが分かった。これらの成果を考慮すると、今回発生したような中規模程度の噴火の開始や推移を予測する上では、高精度の連続観測ができる体制を維持されることが望まれる。また、今回明らかになった、変動源等を含む統合的な地下モデルを、実施中の自然地震や人工地震及び電磁気による構造探査によって検証し、噴火予測の精度を向上する必要がある。

山岳地域におけるGPS観測は、気象補正の困難さから、平地における観測に比べるとS/N比が悪い。今後、気象モデルを基にしたデータの補正等、一層精密な地殻変動の解析技術の開発が必要である。さらに、浅間山山頂部の調査は、活動状況及び天候の変化等による制約に加えてアクセスが厳しい。安全で高精度の観測を実施するためには、無人ヘリコプター観測やレーザープロファイラーを利用した火口地形や噴出物堆積状況把握を実施する等、現地調査に代わる遠隔観測法の開発が重要である。

二酸化硫黄放出量の自動計測システムの構築によって、その結果と地震等の常時観測結果とを合わせ解析することにより、より詳細な噴火予測ができるようになると考えられる。また、爆発による噴煙の挙動や降灰の特徴を把握することが、噴火の性質を明らかにするだけでなく防災上も重要である。

火山噴火予知連絡会は、今回の浅間山の噴火活動を通して、各関係機関の観測データの総合評価を続け、概ねその予測どおりに火山活動が進行した。しかし、長期的な活動予測についての診断手法は現段階では乏しく、浅間山の火山活動が中長期的に今後より活発な噴火活動に至るのか、今回の活動が一時的なものであるか等は、現時点では分かっていないので、高精度の火山活動観測の体制の維持とともに、地下のマグマ供給系を明らかにする火山学的研究が重要である。

また、浅間山が20世紀中頃まで活発な噴火活動を繰り返していたことや、現在は観光地や別荘地が広がる浅間山の北斜面が過去の噴火による大被害を受けたことなど考慮すると、地元における火山防災の啓発活動を強化し、将来の火山災害の軽減に努める必要がある。

図1 2004年浅間山噴火で発生した火山性地震震源(東京大学による)。2004年9月末~2005年1月に発生した地震の震源を示す。浅所に密集する震源は9月1日噴火直前に群発した地震。破線丸印は2004年6月に発生した長周期震動に伴う短周期地震源。GPS地殻変動から推定されるマグマ溜りの位置は、地下約4キロメートル付近で西に伸びるA型地震の発生域直下にあたる。東京大学と気象庁の地震観測データを使用。

図2 噴火中の浅間山山頂火口の合成開口レーダー画像(2004年9月16日撮影。国土地理院による)。航空機搭載型合成開口レーダーによって北側から撮影された(画面上が北)。火口底に渦巻き模様の表面構造を持つ饅頭状溶岩塊が認められる。

(2)三宅島

1 火山活動の状況

2000年(平成12年)6月26日に三宅島南西部を震源とする地震活動から始まった三宅島の火山活動は、西方海域での海底噴火、新島・神津島近海でのマグマ貫入によると考えられる活発な地震活動、雄山山頂の陥没、カルデラ形成、大規模噴火に至り、9月に三宅村は全島避難指示を発令した。その後、規模の大きな噴火は発生しなくなったが、多量の火山ガスを放出する活動に移行し、2000年末には1日あたり5万トンを超す二酸化硫黄放出量が観測されるようになり、山麓でも高濃度の火山ガスが観測されるようになった。

火山ガスの放出量は2000年末頃をピークに次第に減少し、2003年(平成15年)には最盛期の10分の1程度まで減少したが、その後は横ばい傾向となり、2006年(平成18年)3月現在でも、二酸化硫黄放出量は1日あたり2,000~5,000トンと、多量の火山ガス放出が続いている。2001年(平成13年)以降は、山麓で降灰がある程度の噴火は時々発生しているが、大規模な噴火は発生していない。東京都及び三宅村ほかは、全島避難後、泥流対策などの応急対策、復興対策を続け、2005年(平成17年)2月1日、全島に対する避難指示は解除された。しかし、山麓では、まだ高い火山ガス濃度を示すことがあり、一部地域を高濃度地区に指定する等の規制が続いている。

2 火山活動に対する対応

(ア)実施状況

三宅島では、気象庁、国土地理院、海上保安庁海洋情報部、大学、防災科学技術研究所が、常設観測点を設置して常時観測を行っている。気象庁は、監視カメラ、地震計、空振計、GPS等を設置し、本庁火山監視・情報センターにおいて24時間監視を行っている。この間、2000年噴火直後の応急的な観測体制を見直し、観測点の再配置を行う等観測を強化した。国土地理院は、既設の電子基準点に加え、GPS機動連続観測点、火山変動観測点を追加して地殻変動監視を継続している。海上保安庁海洋情報部は、三宅島周辺でのGPS連続観測による地殻変動監視を実施している。大学は、GPS連続観測を行うとともに、現地収録で観測していた全磁力観測をテレメータ化した。防災科学技術研究所は、地震及び傾斜変動、GPS、地磁気観測を継続している。

火山ガス観測や火口地形観察等、ヘリコプターを利用した空中からの観測は、防衛庁、海上保安庁、警視庁、東京消防庁の協力を得て実施した。気象庁、産業技術総合研究所及び大学のCOSPECや新たに開発されたDOASによる二酸化硫黄放出量の観測は、当初、ヘリコプターを利用していたが、現在は、地上から実施している。

火山ガスについては様々な観測手法が適用された。気象庁と産業技術総合研究所は、監視カメラ映像データや赤外熱映像を用いた水蒸気放出量観測、及び噴煙中の火山ガス組成比(CO2(二酸化炭素)/SO2(二酸化硫黄)比)の観測を実施した。また、大学と産業技術総合研究所は、火山灰に付着した水溶性成分やアルカリ吸収法による大気中の火山ガス成分の分析を行った。さらに、防災科学技術研究所と産業技術総合研究所は、航空機搭載MSSであるVAM-90Aを実験的に改造した二酸化硫黄検出実験と衛星画像を用いた二酸化硫黄放出量測定法の開発をそれぞれ行った。また、気象庁は、数値気象モデルを利用した火山ガス移流拡散モデルの開発を実施した。

2000年に形成された山頂カルデラや火口の形状変化を把握するために、気象庁、大学及び産業技術総合研究所が、定期的にヘリコプターからの地形の観察を実施している。国土地理院は、航空機搭載型合成開口レーダーや写真測量による精密地形計測を実施した。

山頂カルデラ及び火口周辺の熱的状態の推移把握のため、気象庁はヘリコプターからの温度観測を、防災科学技術研究所は航空機からのVAM-90Aによる温度観測を定期的に実施している。さらに、海上保安庁海洋情報部は、航空機による周辺海域も含めた熱計測、磁気測量、目視観測も実施している。

噴出物については、大学及び産業技術総合研究所が現地調査及び採取試料の化学分析や粒径分析を行うとともに、メルト包有物の詳細分析による、噴火・脱ガスマグマ組成の解析を行った。また、産業技術総合研究所は、噴火・噴煙活動が地下水に及ぼす影響を解明するため、地下水の観測も実施した。

地殻変動については、前述の常時観測に加え、国土地理院は外周道路及び雄山周遊道路の一部における水準測量を、海上保安庁海洋情報部は三宅島西方海域における海底地殻変動観測を、大学は三宅島におけるGPS繰り返し観測と三宅島及び神津島での重力精密繰り返し測定を実施した。

国土地理院は、5千分の1火山基本図「三宅島(1)~(6)」を2004年に刊行し、この6面を編集した1万2千分の1火山地形図を作成した。また、調査、研究等の災害に関する公共的な活動に利用してもらうため三宅島のGISデータをホームページで公開した。

火山噴火予知連絡会は、以上のような様々な観測結果を基に、火山活動の総合的評価を継続的に行い、社会への情報発信を続けた。三宅村に協力して、避難住民への定期的な説明会も実施した。帰島決断直前の2004年(平成16年)12月には三宅島の火山活動評価のための拡大幹事会を開催して「火山活動に大きな変化はなく、現段階で大規模な噴火につながる兆候はない」との見解をまとめた。また、気象庁は、東京都現地対策本部への支援チームを継続的に派遣する等、東京都とも連携して、応急対策に携わる関係機関への火山活動の解説・助言、火山ガスの見通しを含む気象情報を発表する等の支援活動を行った。全島避難解除後も、住民に対して火山ガスを始めとする火山活動状況や気象の解説業務を三宅島測候所が中心となって行っている。

(イ)具体的成果

ヘリコプターから実施するCOSPECによる二酸化硫黄放出量測定では、ヘリコプターのローターノイズが大きな問題となったが、DOASではそのノイズが問題にならず、後者の方が優位であることが示された。また、VAM-90Aを改造した観測により二酸化硫黄濃度を定量化することができた。

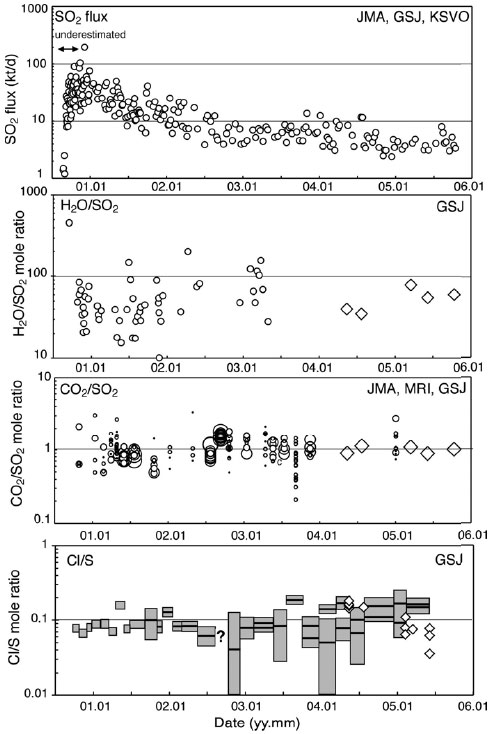

各種の火山ガスの組成・放出量の観測手法の応用により、三宅島の火山ガス放出量と組成の変動が詳細に観測された。火山ガス放出量は2000年末を頂点として、2003年初頭にかけて最盛期の約10分の1にまで漸減し、その後はほぼ一定になった。それに対し、火山ガス組成は、全ての期間を通じほぼ一定であった。水蒸気放出量は、噴煙活動開始直後(2000年9月)に際だって大きかったが、その後減少し、以後は二酸化硫黄放出量の変動と同様の変化をしている特徴がある。これらのことから、噴煙活動の初期には火口内の地下水の気化による寄与があったと推定されるが、火山ガス放出量の減少過程においては、火山ガス放出過程の諸条件(マグマ組成や脱ガス条件等)に大きな変化がなかったことが推定された。メルト包有物中の揮発性物質の分析結果と、火山ガス組成の比較により、火山ガスは2000年に噴火したマグマを低圧下で脱ガスさせた組成と一致することが明らかにされた。その結果、三宅島における長期にわたる大規模な火山ガス放出活動は、火道内マグマ対流脱ガス、すなわち地下深部のマグマ溜りから火道を通じてマグマが地表近傍に上昇し、脱ガスしたのちに再びマグマ溜りに戻るという過程で生じていることが推定された。放出量の減少は、火道の狭窄によるマグマ流量の低下が原因と考えられる。一方、カルデラ形成に伴ってマグマ溜り内に崩落した相対的に低温の物質がマグマを冷却し、そのことが大規模な脱ガスの引き金となったとする考えもある。

地表での二酸化硫黄濃度を評価するため、数値気象モデルを利用した火山ガス移流拡散モデルを開発し、風が弱い時は昼夜の地表面濃度の差が大きくなること、風が強くなるとこの差は小さくなり、風下側に高濃度域が広がること、北東風の時は風下側の広範囲に火山ガスが広がることが分かった。これは、火山ガスの見通しを含む気象情報に生かされている。

上空からの観察では、カルデラ壁の崩落は2000年秋以降もゆっくりと続いているが、大きな変化はなく、周辺の海域についても、変色水は観測されているが大きな変化は認められていない。これらの目視観測結果は、各機関のホームページ等を通じて公表された。各種の遠隔による温度観測では、火口内の温度は2002年以降緩やかな低下を示した。電磁気観測の結果からも、2001年11月までは火口直下の温度は上昇していたが、それ以降、低下に転じたことが明らかになった。

地下水観測の結果、三宅島地下水には噴火直後に火山灰・火山ガス起源と考えられる成分濃度の変動が認められたものの、大きな変化がないことが確認された。

二酸化硫黄放出期(2000年9月以降)の地震活動の解析からは、震源は山頂カルデラ火口直下に集中していること、波形の特徴から低周波地震、やや低周波地震、高周波地震に分類できることが明らかになった。高周波地震とやや低周波地震が火口浅部で集中的に発生する現象が2004年以降明瞭で、しばしば空振や微噴火を伴う低周波地震が発生して活動が終息する現象が見られた。火口内直下で発生する高周波地震は正断層型が卓越し、震央は高温領域の周辺に集中している。また、火山性微動も観測されており、連続微動の振幅は二酸化硫黄放出量とよい相関を示した。

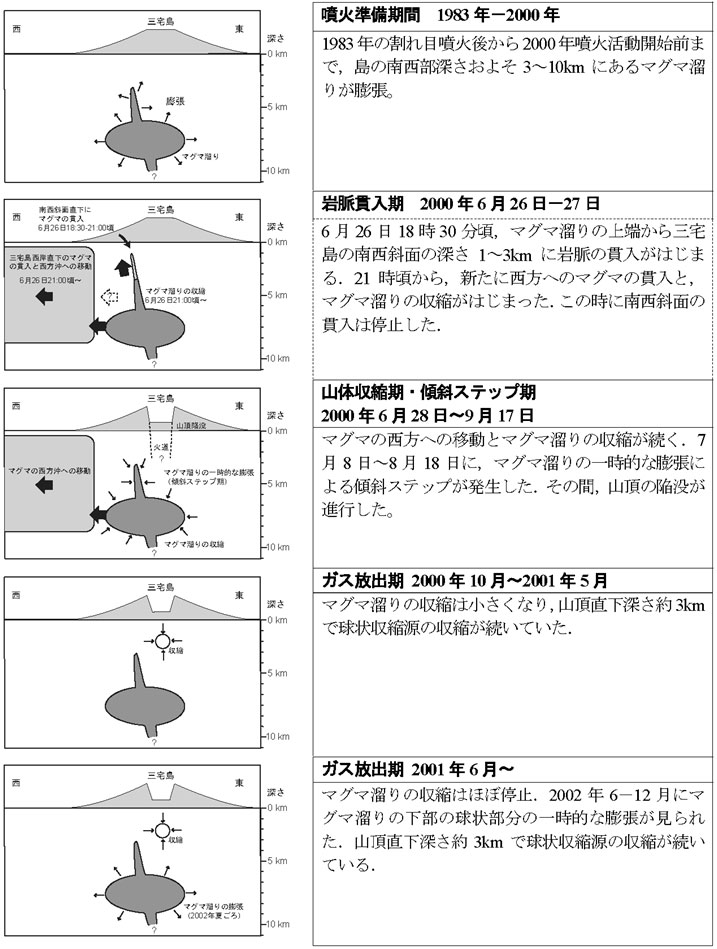

地殻変動については、各機関の実施しているGPS及び傾斜観測のデータを総合的に解析し、2000年6月26日から27日にかけての活動初期のマグマの移動過程、同年7月8日以降のカルデラ形成過程、同年9月以降の山体収縮過程における地殻変動源を明らかしたモデルを構築した。二酸化硫黄放出期に観測されている収縮は、ガス放出によるマグマ溜り内の圧力減少を反映していると考えられている。

また、2002年(平成14年)以降、傾斜計で記録された周期40分の振動を分析し、マグマ溜りと開口した火道の振動である可能性が指摘された。

以上の様々な観測研究成果に基づく火山噴火予知連絡会による火山活動の総合的評価や気象庁による地元での解説は、三宅村等関係機関の適切な防災対応の判断に資することができた。特に、三宅島の二酸化硫黄放出量の観測結果は、火山活動の総合的評価に資する観測データとなるとともに、住民帰島の判断材料にもなった。2004年末の火山噴火予知連絡会拡大幹事会の見解は、三宅村が避難指示解除を決断するための一つの大きな根拠となった。

火山基本図は、各方面で活用されるとともに、火山地形図は、三宅島全戸に配付された。

3 今後の課題と展望

2000年の三宅島の火山活動では、玄武岩質マグマのマグマ溜りから三宅島の西方への移動などに伴う地殻変動が傾斜計、GPSなどの近代的機器で観測された。これら良質の観測データから地下のマグマシステムがモデル化されているが、マグマ溜りの空間的広がりや中心火道との関係等が、まだ解決されていない基本的な問題として残っている。また、2500年ぶりに山頂カルデラが形成され、今後の噴火の様式等、火山活動の推移についてのシナリオの検討も必要である。

山頂カルデラ形成以後の多量の火山ガスの継続的放出は、今回の三宅島の活動の最も特徴的な現象であり、火山学にとっても関心事の一つである。そのメカニズムが十分に理解されているとは言えず、火山ガスの放出率が噴火前の状態に戻る条件についても未解明である。放出量低下の条件の一つとしては、例えば、山頂カルデラ地下の帯水層の復活が考えられる。火山ガスの放出停止のメカニズムを解明するには、地震・地殻変動等の観測と並行して、地下水の挙動をとらえるための観測(電磁気、重力を併用した観測、及び掘削坑を利用した地下水の連続観測、掘削坑及び地表観測による電磁気三次元連続観測)を行うことも必要であろう。

火山ガスの観測については、三宅島の大規模な火山ガス放出の観測を効率的に実施するために、各種の手法が開発された。今後、火山ガス組成比の観測等の事例を蓄積し、火山ガス放出活動と他の地球物理学的諸現象との関連についての研究を推進する必要がある。しかし、現在の手法は、数日~数か月に一回程度の観測にとどまっている。火山ガス放出量や組成の変動を火山性地震や地殻変動等のデータの変化と比較することは、マグマシステムを理解するために不可欠であり、時間分解能を高めた火山ガスの観測が必要である。そのため、噴煙中の二酸化硫黄ガスの濃度分布とその変化を二次元でとらえ、高精度で火山ガス放出量を測定できる装置等、火山ガス放出量・組成の連続観測手法の開発が重要である。三宅島の火山観測においては、無人機材を使った遠隔観測の試みも行われたが、今後、簡便、安価で確実に実施できるような機器の開発が必要である。また、火山ガス移流拡散モデルは、今後も火山ガス災害の予測に活用される可能性を持っているが、予測精度の向上のためには噴煙の出口付近における運動の理解と観測が重要である。

一方、既に南西部の深部でマグマ供給による山体の膨張が始まっていることが明らかになっており、三宅島における地震・地殻変動等の常時観測については、今後も継続していく必要がある。二酸化硫黄ガスの高レベルでの放出が続き、山腹では依然道路の損壊が頻発している厳しい環境下で、連続観測を継続することは、種々の困難があるため、機関をまたがる観測データの共有と統一解析を今後も推進していくことが望ましい。

図3 三宅島火山ガス観測結果。第1段:二酸化硫黄放出量。第2段:H2O(水)/SO2(二酸化硫黄)比。第3段:CO2(二酸化炭素)/SO2(二酸化硫黄)比。第4段:Cl(塩素)/S(硫黄)比。第2~4段の◇は、火口近傍での直接観測による値。○は、ヘリコプター等による上空での観測結果。第3段の○の大きさは精度(大きいほど精度がよい)を表す。第4段の長方形は、アルカリ吸収法による値。(気象庁・産業技術総合研究所・東京工業大学の観測による(火山噴火予知連絡会会報))

図4 GPSデータと傾斜計データから推定した1983年から2002年の地殻変動源。(防災科学技術研究所・国土地理院による(火山噴火予知連絡会会報))

(3)阿蘇山

1 火山活動の状況

阿蘇山は、有史以来頻繁に噴火している我が国有数の活火山である。近年は中岳第1火口での活動が中心で、1958年(昭和33年)、1979年(昭和54年)には爆発的噴火によって犠牲者を出している。1989年(平成元年)~1991年(平成3年)のストロンボリ式噴火の後も、土砂噴出等のやや活発な火山活動が時折見られていた。

中岳第1火口では、最近約10年間湯溜り状態が続いているが、2003年(平成15年)前半から湯溜りの温度が次第に上昇し、6月からその量の減少が見られるようになる中、7月に小噴火が発生した。この噴火による降下火山灰は、中岳から東北東14キロメートルの地点まで到達し、その総量は約130トンであった。その後も、降水による一時的な湯溜り量の増加はあるものの、その量は徐々に減少していった。2004年(平成16年)1月にもごく小さい噴火が発生して火口外に火山灰を噴出、2005年(平成17年)4月にも同様の噴火が発生した。さらに、2005年5月には、火口底に赤熱が見られるようになった。赤熱現象は、その後台風による降水によって2005年9月には見えなくなった。

2 火山活動に対する対応

(ア)実施状況

気象庁は、阿蘇山の火山活動を24時間監視するとともに、定期的に火口の状況の現地調査を繰り返し行って、火山活動の推移の把握に努めた。一方、大学、国土地理院、産業技術総合研究所等も各種の観測・調査を実施した。

地震については、気象庁と大学が常設の地震観測網による常時観測を実施し、火山性微動の発生状況や微動振幅の変動を計測した。また、大学は広帯域地震計を火口周辺に設置して、微動の臨時観測を行った。

地殻変動については、国土地理院が電子基準点によるGPS連続観測を継続するとともに、国土地理院と気象庁がGPSの繰り返し観測を実施した。また、大学もGPS観測点を火口周辺に増設して観測を強化した。さらに、国土地理院は、2003年と2004年に水準測量を実施した。

電磁気・熱についても、観測の強化が図られた。気象庁は、従来の2地点に加え2002年から新たに火口縁西側に2点の全磁力連続観測点を追加した。2003年からは、地下の熱源を推定する目的で空間的な地磁気変化分布を把握するために、火口縁及びその周辺に新たに19点の全磁力の繰り返し観測点を設置し、既設点3点を合わせ計22点で年2回程度の頻度で観測を開始した。一方、大学は、これまでの火口周辺における全磁力観測に加えて、全磁力変化を空間的に高精度で把握するために、2000年(平成12年)以降5回の繰り返し空中磁気測定を行った。これらの観測のほかに、大学は、火口内における熱活動の活発化を把握する目的で、熱水対流の強さを自然電位変化によって推定するためゼータ電位に関する基礎的研究を実施した。また、火口における赤熱現象を正確にとらえるために、ビデオカメラのナイトショットモードを利用して近赤外領域において地表面温度を正確に測定する方法を開発して測定した。

地球化学観測については、大学により火山ガス及び温泉観測が実施された。火山ガスについては、COSPEC及びDOASを用いて二酸化硫黄の遠隔測定を実施したほか、中岳第1火口の南側壁面にある噴気地帯の地面を赤外光の光源として利用し、赤外分光放射計(FT-IR)を用いて火山ガス化学組成比の測定を行った。また、2005年7月と11月には、開発中の紫外分光計を用いた二酸化硫黄と硫化水素(H2S)濃度同時測定装置のテストを行った。温泉観測については、2003年7月の小噴火以降、温泉水の温度・PH・主成分濃度・溶存炭酸ガス濃度等の繰り返し観測を開始した。

地質・噴出物については、産業技術総合研究所が野外調査を実施し噴出物の把握に努めるとともに、採取試料の形態観察、EPMA分析を行った。

気象庁は、これらの観測結果を、火山情報等で定期的に発表するとともに、火山灰の噴出等の噴火に際しては、臨時火山情報等で注意を呼びかけた。また、2003年11月からは、火山活動度レベルの提供を開始した。阿蘇山のレベルは本期間、概ね2(やや活発な火山活動)であったが、小噴火の発生に際して一時的にレベル3(小規模噴火の発生)に引き上げた。

火山噴火予知連絡会は、阿蘇山について、定例会議において、適宜、重点討議火山として取り上げ、各機関の観測データの取りまとめを行い、火山活動の総合評価結果を公表した。

(イ)具体的成果

中岳第1火口内の湯溜まりの湯量の減少、温度上昇、土砂噴出等の表面活動の監視観測や火山性微動の発生状況、全磁力変化、火山ガス放出量、噴出物の分析等から、阿蘇山の火山活動の高まりを確実にとらえることができた。全磁力連続観測では、中岳第1火口の熱的活動の高まりを示す全磁力変化を観測することができた。また、1998年(平成10年)から継続している熱消磁は、次第に頭打ちになりつつも継続し、火口の地下およそ400メートルにおいて温度が上昇していることが明らかになった。火山ガス観測では、小噴火に伴って、二酸化硫黄の放出量が増加しその後減少することが観測され、二酸化硫黄放出量の観測が火山活動レベルの把握に有効であることが再確認された。また、噴出物の分析からは、2003年7月の小噴火の火山灰は新鮮なガラスを少量含み、これらは本質物である可能性が高いことが分かった。さらに、ガラスの水含有量の分析から、マグマがかなり浅いところまで上昇している可能性が示唆された。

地殻変動観測や火山ガス観測からは、阿蘇山のマグマ供給系に関する知見が得られた。GPS連続観測データを用いた解析により、2003年と2005年にカルデラ中央部が盛り上がる地殻変動が発生しており、力源は深部にある可能性の高いことが分かった。一方、水準測量やGPS連続観測結果の長期的変動に注目した解析から、阿蘇カルデラは全体として沈降していることが明らかとなった。一酸化炭素と二酸化炭素の濃度比(CO/CO2)からは、地下での平衡温度が少なくとも650度以上であると推定された。また、塩化水素(HCl)と二酸化硫黄の濃度比(HCl/SO2)変化から、HCl(塩化水素)が湯溜りの水または地下水に選択的に取り込まれていることが示唆された。

観測システムや解析手法の改良においても成果が得られた。全磁力観測では、全磁力変化に含まれる電離圏・磁気圏を起源とする変動除去のために、全磁力成分のほかに地磁気三成分を使用した確率差分法を適用することで、火山活動を起源とする地磁気変化の検出能力の向上を図ることができた。空中磁気測定についても、良好なデータ再現性が確認され、10nTを越える変化があった場合には高精度に変化をとらえることが可能になった。また、二酸化硫黄放出量観測では、開発中のDOASの試験観測を行ない、この経験が2004年9月の浅間山の噴火に生かされた。

火山活動の一時的な活発化に際して、気象庁は臨時火山情報を発表して、同時に火山活動度レベルを3に引き上げ、地元自治体による火口周辺の規制を促した。また、地元自治体は、レベルの引き下げにより規制を解除しており、レベルと防災対応がスムーズにリンクして運用された。

火山噴火予知連絡会は、阿蘇山について、適宜観測データを取りまとめ火山活動の総合的評価を行い、「熱的活動の活発な状態が続き、更に活発化すれば噴石等を火口外へ放出する噴火の可能性がある。」との評価結果を公表した。

3 今後の課題と展望

従来からの地震観測や火口観測、測地測量等に加えて、GPSや全磁力観測が強化されるとともに、多種の火山ガス観測や噴出物調査・分析が精力的に実施され、阿蘇山の火山活動をより的確に把握できるようになったことは評価できるが、なお多くの課題が残されている。阿蘇山は、1989年~1991年の噴火以降は比較的静穏な状態が続いていたが、最近になって小噴火が発生する等、将来の活動活発化も予想されるので、今後も引き続き観測調査の充実と観測体制の強化が必要である。

全磁力連続観測は、中岳第1火口の熱的活動の高まりを示す全磁力変化をとらえており火山活動の把握に有効であるが、より安定した全磁力観測のためには地下埋設可能な観測装置の開発が必要である。その上で、その観測装置を火口周辺に多数展開すれば、高い時間空間分解能で地下温度の昇降の規模と分布を推定できると考えられる。また、空中磁気測定による地下の温度変化の推定も、対地高度50メートル~100メートルにおいて10nT(ナノテスラ)以上の変化があれば可能であり、今後多くの火山において実験を繰り返すことでこの推定法が実用化できる可能性がある。また、火山ガスの観測については、火山ガス放出量だけでなく、火山ガス組成の連続測定も視野に入れた、新しい火山ガス観測体制の確立が必要である。最近では、分光学的方法や化学センサーを用いた火山噴煙中のガス成分の測定法が開発されており、この新技術を導入すればガス組成の連続測定が可能になると考えられる。噴出物については、新たな噴火で放出された火山灰が、新しいマグマに由来するものか否かを判断するためには、近年の噴火による火山灰の形態的特徴や化学組成、揮発性物質の量、水和層の有無等の情報が不可欠であるが、データは少ない。今後過去の噴出物についてもデータを蓄積し、今後の噴火に備える必要がある。

観測結果の解釈についても課題が残されている。阿蘇カルデラの長期的沈降の意味、時々発生する山体の膨張と火山活動の関連性は明らかでなく、その解明が必要である。また、阿蘇山においては、火口の噴気温度が数100度以上となっても噴火に至るとは限らない。このような現象で火山流体がどのように上昇し放出されているかを定量的に研究する必要がある。さらに、2005年まで熱的には活発な状態が続いたが、二酸化硫黄放出量は2003年7月の噴火以降減少傾向にある。火山活動の予測の確度を上げるためには、このような観測事実を整合的に説明する物理化学モデルの構築が必要である。

火山情報の発信に関しては、火山活動度レベル3と火口周辺の規制がリンクしスムーズな防災対応が行われているが、レベルの判断基準については、この間火山活動の進行を見ながら適宜見直しを行いつつ運用してきた。今後も火山活動度レベルの判断基準等は改善していく必要がある。

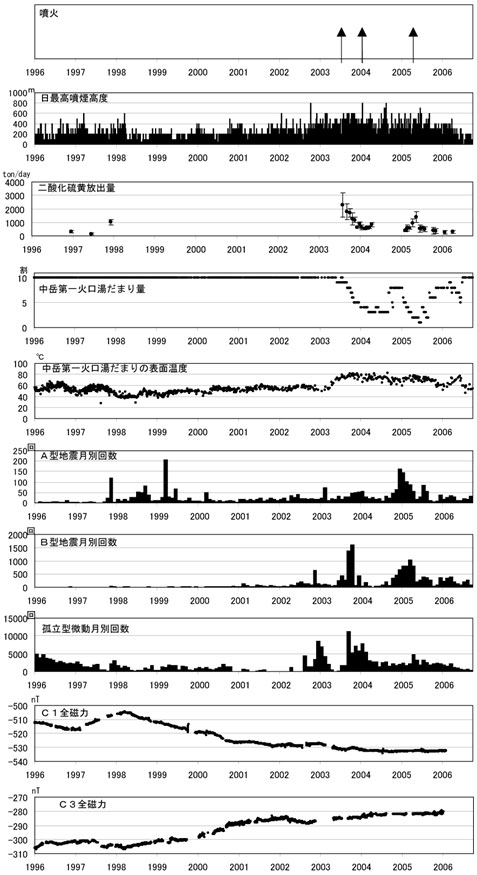

図5 阿蘇山の活動経過図(1996年~2006年)。上から噴火、日最高噴煙高度、二酸化硫黄放出量、中岳第一火口湯溜り量、中岳第一火口湯溜り表面温度、A型地震月別回数、B型地震月別回数、孤立型微動月別回数、C1点(中岳第一火口南西)全磁力変化、C3点(中岳第一火口北西)全磁力変化。(二酸化硫黄放出量は九州大学、全磁力変化は京都大学、その他は気象庁による)

(4)桜島

1 火山活動の経緯とこれまでの成果

桜島は、2万数千年前の巨大噴火により形成された姶良カルデラ(鹿児島湾湾奥部)の南縁で成長した後カルデラ火山である。8世紀以降、大正噴火(1914年)など4回の多量の溶岩流出を伴う大規模噴火が山腹や海域で発生し、溶岩、火山灰、地震、津波などにより甚大な災害が広範囲で発生した。また、1946年(昭和21年)には、1935年(昭和10年)にできた東斜面の火口(昭和火口)から約0.2立方キロメートルの溶岩流出を伴う中規模噴火が発生した。1955年(昭和30年)10月から桜島南岳で始まった山頂噴火活動は、1972年(昭和47年)10月以降激化して、火山岩塊・レキ、降灰、土石流、火山ガスにより20年余にわたり、桜島周辺に甚大な災害をもたらした。

1974年(昭和49年)以降、マグマ供給率を上回る火山灰等が放出されたため、カルデラの地盤は緩やかな沈降をたどっていたが、噴火活動が低下した1993年(平成5年)ごろからは地盤が隆起に転じ、年間約1,000万立方メートルの割合のマグマ蓄積に相当するカルデラの隆起膨張が水準測量やGPS観測によって観測されている。2003年(平成15年)後半からは桜島南西沖及び姶良カルデラ内の地下5~10キロメートルで火山性地震(A型地震)が発生し、2004年(平成16年)後半には地盤の膨張の一時的加速、桜島直下のA型地震の増加など、カルデラ地下に蓄積したマグマが移動・上昇を開始する兆候が認められた(図6)。2006年(平成18年)3月からは、浅い火山性地震(B型地震)の増加、昭和火口からの噴気量増加・温度異常域の拡大が観測され、6月4日に至り、昭和火口で58年ぶりに噴火が発生した(図7)。

気象庁、大学、国土地理院、産業技術総合研究所は、各種の調査観測を継続するとともに、海上保安庁海洋情報部は、航空機や船舶による活動監視やカルデラ内の若尊火山の調査を実施した。また、気象庁は、2002年(平成14年)3月に火山監視・情報センターの業務を開始し、福岡管区気象台と鹿児島地方気象台の連名で火山情報を発表することとし、2003年11月には、火山活動度レベルの運用を開始した。さらに、従来から用いていた2点の監視カメラに加えて、2004年には国土交通省大隅河川国道事務所の映像を鹿児島地方気象台に分岐し、噴火活動の監視能力の向上を図った。

過去100年余の地盤変動の推移からみて、数十年以内の中~大規模噴火は避けがたいとの認識に立って、国土交通省大隅河川国道事務所は、鹿児島県、周辺の市・町、鹿児島地方気象台、大学等と連携して「桜島火山防災検討委員会」を平成16年2月に組織し、ハザードマップ、危機管理等の検討を開始した。これを受けて、鹿児島市は、大規模噴火と山頂噴火の激化を想定した火山防災マップの改訂版を平成18年3月に出版・公表した。

2 昭和火口からの噴火に対する対応

(ア)実施内容

2006年6月4日正午ごろに昭和火口での噴火に気付いた職員からの連絡を受けた京都大学防災研究所附属火山活動研究センターは、噴火を確認し、鹿児島地方気象台、鹿児島県等に通報した。気象庁は、現地観測を実施、同日17時40分に「昭和火口付近でごく少量の灰白色の噴煙を確認した」との火山観測情報を発表した。以後、6月9日までに合わせて5回の火山観測情報を発表するとともに、火山機動観測班による観測強化や鹿児島県や国土交通省の協力による上空からの噴火活動の観測を実施した。また、第十管区海上保安本部航空機による観測結果は、地元関係機関や火山噴火予知連絡会へ報告された。大学は、火山灰と付着成分の分析から昭和火口の噴火はマグマ噴火であり、火口の拡大等により小規模な火砕流発生の可能性はあるものの、各種観測データを併せて評価すると、直ちに中~大規模な活動に移行する兆候はないことを確認した。

6月12日に開催された第104回火山噴火予知連絡会の評価結果を受けて、同日18時35分に気象庁は、南岳山頂火口に加え、昭和火口からの噴火活動にも注意する趣旨の臨時火山情報を発表し、火山活動度レベルを2(比較的静穏な噴火活動)から3(活発な火山活動)に引き上げるとともに、関係自治体、防災機関、報道機関に火山活動の状況説明を行った。これを受けて、6月14日に鹿児島県は、地域防災計画に規定されている「桜島火山爆発対策連絡会議」を開催し、鹿児島地方気象台からの現状報告、大学からの活動の見通しと必要な対応についての説明を受けて、行政として取るべき規制等を提示した。鹿児島市は、直ちに災害対策基本法に基づく立入規制範囲の一部拡大と危険区域へ通じる道路の通行止め等を決定し、ゲート設置などの措置を鹿児島県及び国土交通省と協力して実施した。また、気象庁は、地震(2点)、空振(1点)、GPS(4点)、傾斜(1点)の観測点を追加・整備し、連続観測を開始した。大学は、精密・絶対重力測定を実施するとともに、民間ボランティアの支援も得て迅速に水準測量を実施した。

昭和火口での噴火は6月中にほぼ収まる一方(図7)、南岳山頂火口の噴火は継続しているが、火山活動が更に高まる兆候は認められないことから、気象庁は、8月18日に火山活動度レベルを3から2に引き下げた。

今回の噴火に対して桜島の住民の受け止め方は冷静であったが、6月4日の噴火開始直後から、火砕流が発生した場合に最も危険性の高い昭和火口の麓約2.5キロメートルの「地獄河原」付近に報道機関や観光客が集まる事態が生じ、火山活動に関する様々な報道により混乱が生じる恐れも危惧された。そこで、大学は、活動の現状、中長期的観点からの活動の評価と見通し等をホームページに掲載するとともに、報道や地元の要請に応じて解説を行った。

(イ)評価

今回の昭和火口からの噴火に対する地元の行政機関の対応は迅速であり、桜島の住民の反応は冷静であった。その背景には、1988年鹿児島国際火山会議等、自治体が行政、住民、研究者などが一体となった啓蒙活動を積み重ねてきた実績があるが、今回の噴火に直接関係するものとして、1「桜島火山防災検討委員会」などを通して関係機関の間で、事前の火山活動に関する中長期的見通し、緊急時の対応等についての認識の共有がなされ、防災対応の検討に関して「桜島爆発対策連絡会議」が迅速に機能したこと、2これらの会議や資料が報道機関に公開され、行政の取り組みが住民に伝わっていたこと、3鹿児島市等が防災マップを公表して説明会等を開催したことなどが特筆される。これらの取り組みに鹿児島地方気象台、大学等が、火山監視や噴火予知研究の実績や成果を基に積極的に関与したことは評価できる。今回の噴火を契機に、気象庁の新たな観測点整備によって監視体制の強化が進んだ。今後、予想されるより規模の大きな活動に向けて、この観測体制を維持することが重要である。また、迅速に火山灰の分析、水準測量、重力測定等がなされた背景には、集中総合観測等で形成された大学間の研究ネットワークがある。今後も、大学間の全国共同研究体制を維持・発展させることが重要である。

他方、火山情報の用語や内容については、改善すべき点がある。6月4日の噴火発生を受けて出した火山観測情報では「噴火」という用語を用いず、桜島南岳の山頂噴火の基準を準用して「ごく少量の有色噴煙」と表現した。翌日以後の火山情報では、「ごく小規模な噴火」と改善されたが、活動の状況が適切に伝わらなかった可能性がある。今回の昭和火口の噴火は本格的な活動の前触れの一つであると考えられ、今後、鳴動、噴気異常域の出現、有感の群発地震などの様々な異変や想定外の火山活動が予想される。それらに対応した臨機応変の火山情報の在り方を、防災対応も視野に入れて、検討する必要がある。同時に、全国レベルでの火山活動度レベルの基準や防災上の位置付け、その運用に関しても、国内外の経験も参考にしながら、住民や行政の視点も踏まえた再検討が必要であろう。

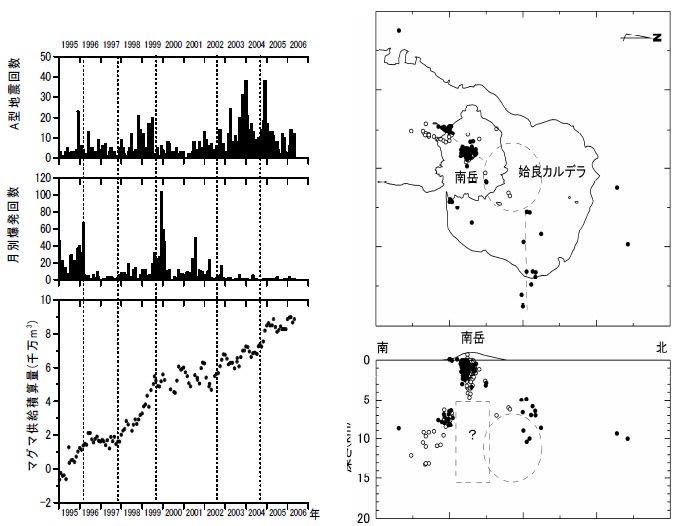

図6 1995年以降の桜島の火山活動の推移(左図)とA型地震の震源分布(右図)。右図中の○は1988年以前の震源、●は2001年~2004年の震源を示す。(京都大学による)

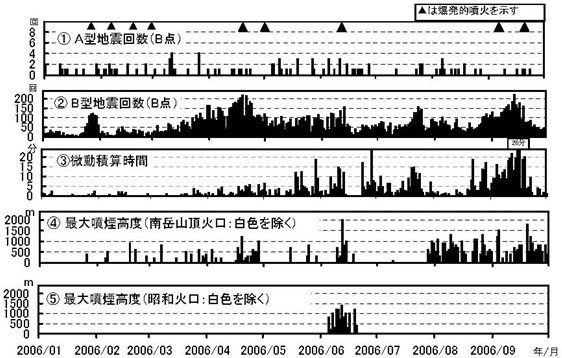

図7 桜島の火山活動の経過(2006年1月1日~9月30日)。(気象庁による)

3 今後の課題と展望

桜島については、火山観測と調査研究の歴史が他の火山に比べれば長いので、ある程度の中長期的な活動予測は可能である。また、進行中の活動についても、マグマ供給系のモデルを参照して、観測データから火山の状態を評価し、噴火の発生の可能性を定性的に予測する段階にほぼ到達していると考えられる。しかしながら、火山噴火予知計画で目標としている「火山の地下の状態を的確に把握し、噴火の物理化学モデルを用いて、噴火の開始や推移を定量的に予測する」段階に到達するには至っていない。活動の推移を含めた的確な予測を実現するには、取り組むべきいくつかの課題がある。

観測データや火山現象を的確に評価して、噴火発生の時期や規模を定量的に予測するには、マグマ供給系に関する知識が不可欠である。桜島では、地盤変動から姶良カルデラと桜島直下の二つのマグマ溜りのモデルが提示されているが、マグマ溜りの実態、桜島南方や姶良カルデラ内の地震活動との関連やマグマの移動・上昇経路は未解明である。活動履歴からみて、噴火の可能性のある場所は桜島だけではなく、桜島周辺や姶良カルデラの海域も含まれる。海域を含む観測網の整備と地下構造等に関する調査研究が重要である。

また、噴火の場所、様式や活動の推移の定量的予測に必要な基礎データや知識は、未だに不十分である。例えば、桜島では大規模噴火の度に化学組成が変化していることが知られている。他方、最近の重力や火山ガス放出率の測定結果からは桜島地下のマグマの変質(密度増加)が示唆されるが、その原因と実態は未解明である。マグマの粘性が高くなっているとすれば、桜島ではこれまでに発生が確認されていない様式の活動、例えば山体崩壊発生の可能性もある。過去の噴火の場所、様式、活動の推移、マグマの組成に関する地質学的調査や岩石学的研究に加えて、最近の火山噴出物や火山ガスの調査分析に基づくマグマの物理化学的性質と挙動等に関わる研究の進展が期待される。

(5)その他の火山

1 噴火した火山

伊豆鳥島が2002年(平成14年)8月に噴火したのに対応して、大学は、各種の調査・観測を繰り返し実施し、火山活動の詳細が不明であった伊豆鳥島について、現状や2002年噴火の特徴などを明らかにした。

2004年(平成16年)6月にごく小規模な水蒸気爆発が発生した硫黄島では、防災科学技術研究所による従来からの観測が継続して実施されたほか、国土地理院によるGPSの連続観測、繰り返し観測が実施され、引き続き大きな地殻変動が発生していることが明らかにされた。

福徳岡ノ場では、2005年(平成17年)7月に海底噴火が発生した。海上保安庁海洋情報部では、噴火の直後に無人測量船により海底地形調査を行い、海底地形図を作成した。

2006年(平成18年)に入り2度にわたって地震活動が活発化した雌阿寒岳では、3月に小規模な水蒸気爆発が発生した。大学は、地震活発化直後から地震計を増強して観測を行ったほか、噴火後には各種の臨時観測を実施した。気象庁は、噴火に対応してGPSなどの観測点を山体付近に新設し監視を強化した。

薩摩硫黄島は、大規模な脱ガス活動を継続している。産業技術総合研究所は、地質・岩石・地震・電磁気・熱・火山ガスなどの複合的な観測・調査を定期的に行い、火孔形成・火山灰放出過程や脱ガス過程を明らかにした。

諏訪之瀬島では、頻繁に噴火が発生し、小規模な爆発的噴火も数多く観測された。大学は、地震、地盤変動、火山ガスなどの多項目臨時観測を実施した。

2 特筆すべき活動があった火山

八丈島では、2002年8月に群発地震活動が発生した。大学は、GPS観測から、群発地震は島北部への岩脈の貫入によると考えられることを示した。また、産業技術総合研究所では、陸上及び海底について試料採取及び露頭観察を行い、マグマの長距離移動が起きた可能性が高いことを明らかにした。

伊豆半島東部(伊豆東部火山群)では、2006年に約8年ぶりに群発地震が発生した。国土地理院は、GPSで観測した地殻変動の原因として岩脈貫入と横ずれ断層運動を推定し、平成10年の群発地震活動との類似性を示した。

口永良部島は、火山性地震活動が活発であった。大学は、火山ガス、噴気温度の観測を実施し、地下の熱水活動が活発な状態にあることを明らかにした。また、火山性地震、全磁力、GPSなどの観測を実施し、火口直下での熱の蓄積を示す観測結果を得た。観測から浅部熱水系に関するモデルを構築した。

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課