- 実践授業例

- 情報の真偽について考える

ネット上の情報の真偽を見極める

| カテゴリー | 学級活動「クリティカル・シンキング」 |

|---|---|

| 校種・学年 | 中学生以上 |

| 活動概要 |

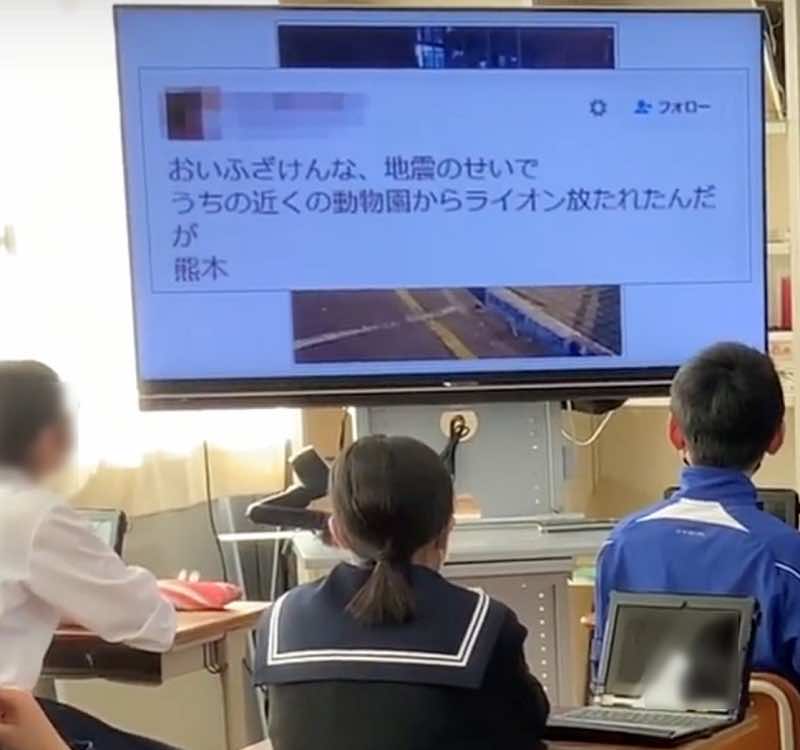

学習過程 1 これまでの学習を振り返る。【①リスクへの自覚】 2 熊本地震における誤った情報の画像を見て、感想を発表する。【②リスクの発見】 3 本時のめあてを確認する。 4 自分のSNSで情報を発信してもよいかどうかについて考えるワークショップを行う。【③リスクの見積り】 5 ネット上の情報が、信頼性の高い情報かどうかを見極めるために気をつけることを考え、発表する。 6 本時の振り返りを行う。 |

| 経緯・効果 等 |

(1)題材の目標 〇ネット上でのコンテンツが「良質か有害か」や「信頼できるものか疑わしいものか」等を見分けるスキルを身に付 〇自分自身の選択を批判的に考え、オンライン上の潜在的な危険性等から身を守るために、情報が妥当かど 〇デジタルメディアのリスクを理解し、間違った情報や不適切なコンテンツに惑わされることなく、インターネットを (2)本時の評価規準 ネット上の情報が、信頼性が高いかどうかを見極めるためのスキルを高め、自分自身で適切に判断しようとしている。 |

| 準備するもの |

ノートPC ワークシート |

誤った情報の画像を見て、感じたことを共有する。【リスクの発見】

ネット上の情報には、信頼できるものや疑わしいものがあることを捉える。

SNSで情報を発信してもよいか、どうかについて考える。【リスクの見積り】

複数のカードの情報を読み取り、「発信しても大丈夫」「悩む」「発信しない方がいい」に分類する。

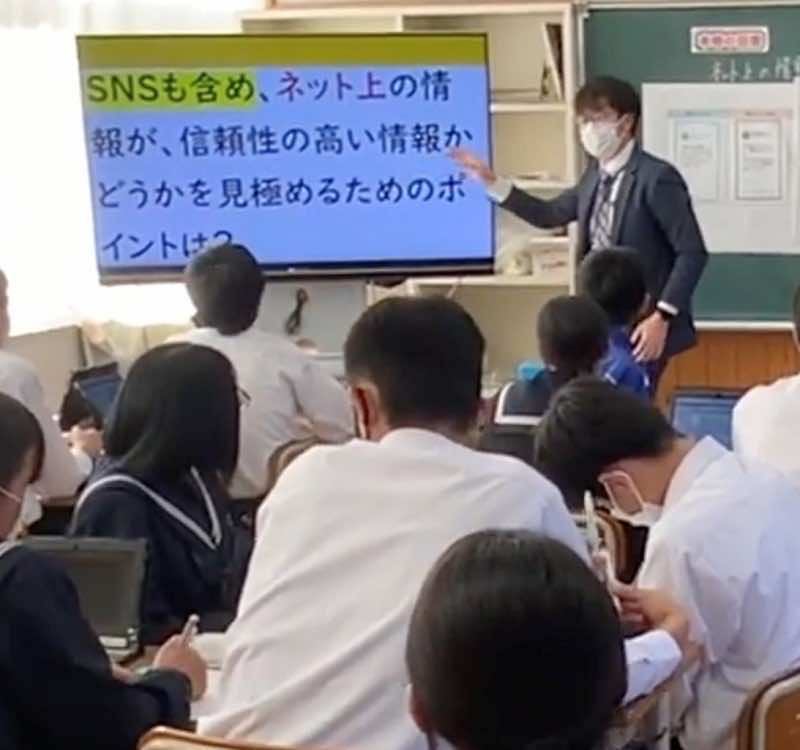

情報を見極めるために気を付けることを考える。【リスクへの対応】

ネット上の情報が信頼性の高い情報かどうかを自分自身で適切に判断することの大切さを捉える。

有識者からのコメント

ネット上には様々な情報があり、中には悪意があり騙そうとしている情報もあります。特に災害時には、悪意のある情報の拡散だけでなく、「このことをはやく知らせてあげよう」という善意からも誤った情報を拡散してしまうことも発生しやすくなります。本実践では、こうした情報拡散の仕組みを踏まえ、「気をつけよう」というスローガンの確認ではなく、具体的にどこに着目して真偽を見抜けばよいかを考える内容になっています。こうした具体的な内容の検討を通した理解は、本実践の重要なポイントです。 静岡大学 准教授

塩田 真吾

トップページに戻る