実践例9

補習をやるところではないけれど、教科の内容を活用できないかな?

(1) 対応する際のポイント

通級による指導を効果的に進めるために、特に必要がある時は、指導目標に応じて、各教科の内容を取り扱うことができます。ただし、単なる教科の指導にならないように注意しましょう。

(2) 具体的な実践例

【概要】

- 小学校4年生のK さんは、自閉症や注意欠陥多動性障害(ADHD)の傾向があります。特に、不注意傾向が強く、また、手順が覚えられないために、同じ失敗を繰り返しがちです。生活面でも、提出を忘れたり、着替えや片付けなど身の回りのことに時間がかかったりするなど、困難なことが多くあります。

- また、気持ちを伝えたり、援助を求めたりすることが苦手です。

- 通級指導の指導目標は、「手順が示された支援ツールの活用などを通して、自分に効果的な支援を知り、周りにそれを伝えることができる。」としました。

- 在籍学級担任から、「K さんが割り算の筆算について、手順通りに進めることが苦手だと感じている。」と聞いていたので、通級指導の中で割り算の筆算を取り上げることにしました。

- 筆算の手順が示された支援ツールを使って、手順通りにやると、筆算ができるようになり、K さんは、手順通りにやることの大切さを理解しました。

- K さんは、他の場面でも手順が示された支援ツールを使うことに意欲が見られるようになり、支援ツールの活用について、自ら在籍学級担任に相談するようになりました。

- K さんは、様々なことに注意が向いてしまい、その手順を覚えることが難しいのではないかと考えました。

- 在籍学級担任から、K さんが、筆算を用いて計算問題を解く際に、筆算の手順が覚えられず、困っていると聞いていました。また、Kさんは、筆算が上手くできるようになりたいとも話していました。そこで、通級指導の中で、割り算の筆算を題材にして、手順通りに行うための、K さんに合った効果的な支援を検討することにしました。

○指導内容

① 通級指導において、かけ算の筆算を学習した時のことを思い出しながら、できたこと、できなかったことを整理しました。

| できたこと | できなかったこと |

|---|---|

|

|

② 自分の得意なことと苦手なことは何かを、一緒に確認しながら、K さんに合いそうな手順の覚え方を考えました。

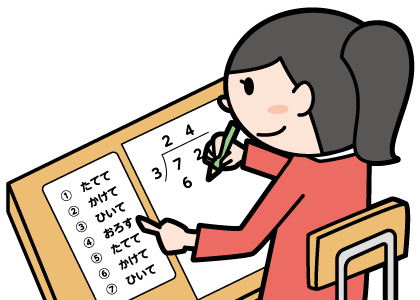

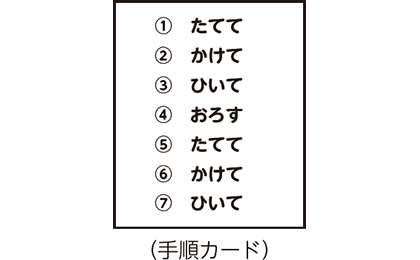

- 筆算の手順が書かれたカード(手順カード)を手元に置いて、確かめながら計算します。

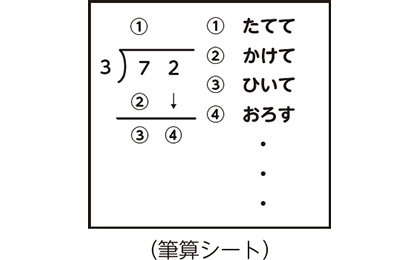

- 筆算の数字を置く位置が分かるように、手順に合わせて示したシート(筆算シート)を使って、計算します。

③ 実際に筆算に取り組んだところ、K さんは、手順カードを見ながら、一人で計算ができるようになりました。

④ 試したカードを在籍学級の授業で使えるように、在籍学級担任への伝え方を考え、K さん本人が在籍学級担任に伝えました。その後、在籍学級担任や保護者と相談し、授業で使うことになりました。

○その後の様子

- K さんは、自分には難しいと思えるものでも、手順通りに行うための支援ツールがあれば、上手くできることが分かりました。

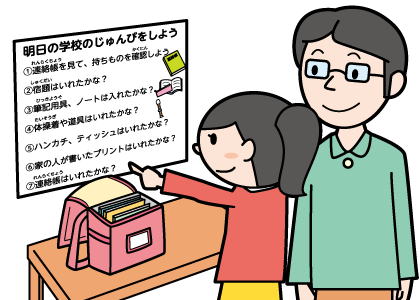

- 家庭において、翌日の登校準備をする時に、保護者と一緒に作成した、準備の手順表を確認しながら、行うようになりました。また、学校でも、理科の実験の準備や片付けの手順表の作成について、在籍学級担任に申し出て、作成しました。

参照

( 文部科学省「発達障害に関する通級による指導担当教員等専門性充実事業」実践事例集)(① P.151 〜、② P.84 〜)