実践例6

1単位時間の授業計画は、どんなふうに立てればいいんだろう?

(1) 対応する際のポイント

○子供が、最後まで取り組める程度の、課題の量や種類に配慮しましょう。

子供の実態や特徴に合わせて、次のような工夫が考えられます。

- 取り組みやすいものから始めましょう。

- 難しいものは、短時間から始めましょう。

- 聞く、話す、読む、書く、体を動かすなどの活動を、バランスよく取り入れましょう。

- 通級担当と子供で活動の順番を相談し、主体的に取り組めるようにしましょう。

- 集中する時間と、リラックスできる時間を作りましょう。

○子供が学習に取り組みやすいように、指導方法、教材や教具を工夫しましょう。

- 子供の興味・関心、得意なこと、理解しやすい手段など、学習に取り組みやすくなる教材や手立てを用意しましょう。子供が選択する、ゲーム的な要素を取り入れるなど、楽しく取り組めるような工夫もよいでしょう。

○目標に合わせて学習形態を工夫しましょう。

- 個別指導を中心にしながら、必要に応じて、小集団指導を組み合わせて指導することができます。子供の目標の達成しやすさや、取り組みやすさなどを考えて、工夫しましょう。

○ PDCA サイクルによる見直しが大切です。

- 授業の後には、指導内容や指導方法が適切であったか、指導目標は達成できたかを評価し、次回の授業に活かすようにしましょう。その際、子供の自己評価も参考にしましょう。

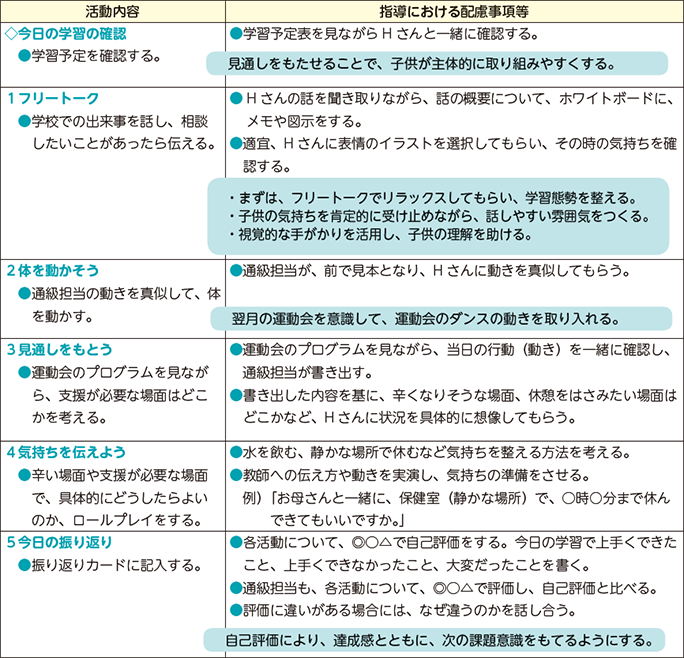

(2) 具体的な実践例

【概要】

- 小学校3 年生のH さん(実践例5、11 と同じ)。

- 通級指導の指導目標は、「自分の気持ちを適切に伝えたり、援助を求めたりすることができる。」、「気持ちや行動を調整する力を高める。」と設定しました。

- 活動には、メリハリをつけ、H さんが理解しやすい手立てを活用するようにしました。

- H さんは、体を動かすことが苦手です。運動会の練習が始まると、H さんは、練習中に上手くいかないと、その場にいられなくなることがあり、特に学年全体で行うダンス(表現運動)は、立ち位置の変化や振りが覚えられずに、不安を抱えていました。

- 通級指導において、運動会の練習や本番を想定して、見通しがもてるようにしたり、自分の気持ちを伝えたり、コントロールしたりする学習をしました。

○実践例5の9 月頃の指導