実践例1

まず、担当する子供について知りたい!保護者との面談の前にどこから情報を集めればいいんだろう?子供のどんなところを見ればいいんだろう?

(1) 対応する際のポイント

①多面的・多角的に、幅広い情報を集めましょう。

- 資料から:個別の教育支援計画、個別の指導計画などの引継ぎ資料

- 聞き取りから:前年度の通級担当、在籍学級担任、養護教諭、管理職など複数の教師

※専門家の知見も活用しましょう

②子供の日々の様子をしっかり見ましょう。

- 好きなことや得意なことなど、指導に活かせる長所は何かな?

- どのようなことに困っているのかな?

(2) 具体的な実践例

【概要】

- 小学校4年生のC さんは、身体の使い方にぎこちなさ(不器用さ)があります。衝動的な行動を示すことがある一方で、自分で選択して決めることが好きで、好きなことや得意なことは継続して取り組めます。

- C さんに対する、通級指導における指導内容を検討する際の参考とするため、個別の教育支援計画、個別の指導計画を参照するとともに、在籍学級での体育の様子を見学したり、音楽や図画工作の担当教師等に話を聞いたりして、C さんの学校生活における不器用な場面や指導に活かせそうな好きな事柄、得意な事柄を具体的に把握しました。

- 小学校4年生のC さんは、昨年度に引き続き、通級指導を利用しています。まず、個別の教育支援計画等の引継ぎ資料を確認し、また前年度の通級担当から、C さんが通級指導を利用することになった経緯、具体的な指導内容を聞き取りました。C さんは、自分で決めたことであれば、苦手なことも取り組むことができたようで、昨年度の通級指導では、授業の始めにC さんの話をゆっくり聞きながら、その日の進め方もC さんと一緒に決めるようにしていたそうです。昨年度の指導内容を踏まえつつ、今年度の指導内容を検討する際の参考とするため、より具体的に、現在のC さんの実態を把握することにしました。

- そこで、現在の在籍学級担任から、C さんの在籍学級での様子を聞き取りました。担任からは、手や指を使った細かな作業(微細運動)が苦手で、定規を使って線を引く際に苦労しており、保護者と相談の上、滑り止めのついた定規を使用したところ効果が見られたこと、体育の授業で縄跳びの単元が始まったが上手く跳べないこと、について話が聞けました。また、専科の教師にも話を聞いたところ、音楽担当の教師からは、「音楽が好きで、いつも楽しそうに授業に参加しています。細かい指使いが求められるリコーダーは、指で穴をしっかりと塞ぐのが難しいので、塞ぎやすくなるツールを使っています。それでも、指の動きが多いと苦労していますが、以前、『この曲は難しいけど、好きな曲だから吹けるようになりたい。』と言って、何度も練習していたのが印象的でした。」という話が聞かれました。

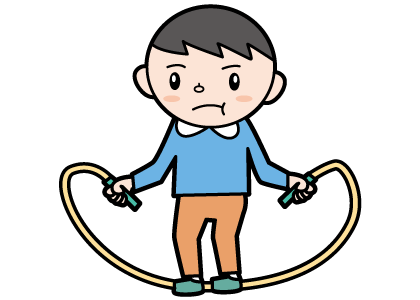

- さらに、在籍学級の体育の授業で、縄跳びの様子を見学させてもらいました。確かに、C さんは上手く跳べません。準備体操のジャンプはできていましたが、縄を回しながらタイミングよくジャンプする、という動き(協調運動)が上手くできないようでした。

このように、周りの教師から話を聞いたり、実際にCさんの様子を見学したりすることで、C さんが手先の不器用さだけでなく、協調運動も苦手であったことが分かりました。また、好きな音楽を活用した指導内容の工夫について、具体的なイメージをもつことができました。

※ C さんの身体の使い方の特性について、より詳しく知るには、特別支援学校や専門家に相談し、助言を得ることも考えられます。関係機関への連絡など、どんな対応をすればいいかは、管理職に相談しましょう。