令和の日本型学校体育構築支援事業

令和の日本型学校体育構築支援事業 事例集第1章 GIGAスクール環境下における体育授業の充実

研究テーマ

授業情報|浜松中部学園[浜松市立中部中学校](静岡県)第2学年

持久走における各個人の運動強度と運動量データ

による身体ならびに健康に関する個別最適化教育

実践研究のねらいaim

- 腕時計型のウエラブルディバイスを装着することで、体育授業における自分自身の運動強度と運動量を知ることによる効果検証の実施

- 自分自身の運動強度と運動量の電子ポートフォリオによる各個人に適した健康維持増進に必要な運動・スポーツの理解、ならびに「自己に適した体力向上のための計画づくり」に資する可能性についての検討

- 持久走へ対する嫌悪感の減少についての検討

具体的な活用方法use

- 個々の子供に応じたよりきめ細やかな指導方法の開発・実践

- 個々の子供の状況を客観的・継続的に把握

- 学習履歴、行動等のさまざまなビックデータ分析による「経験知」の可視化、新たな知見の生成

指導・支援の工夫devise

■ 単元

2年生:陸上競技(長距離走)

| 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 学 習 活 動 |

2000mの 記録を知る |

ペースを考えて走る | 呼吸法を意識して走る | ペースアップ走 (ギアチェンジ) |

自己課題調整 | |

|

|

|

|

|

||

※すべての時間のはじめに「ウエラブルディバイスの装着」を行う

※すべての時間の終わりに「ペアでのタイム計測」、「振り返り」を行う

■ 活動概要及び工夫点

・ウエラブルディバイス装着時の工夫

- 授業開始前の生徒自身による自己の脈拍数確認

ウエラブルディバイスの装着状況の確認を含め、生徒自身が自己の脈拍数を用いて運動実施前の自己の体調確認を実施した。 - 準備運動ならびにウオーミングアップにおける運動強度とコンディションの確認

準備運動実施時における脈拍数変化の確認を促した、なお、運動中に詳細な脈拍数の確認を促すのではなく、最大心拍数に対して%HRmaxによる色の違いにて確認を促した(60%HRmax以下:灰色,70%HRmax以下:水色,80%HRmax以下:緑色,90%HRmax以下:橙色,100%HRmax以下:赤色)。 - 授業における目標運動量(走行距離)と目標運動強度(脈拍数)の提示

前回の授業における運動量(走行距離)と運動強度(脈拍数)を確認した後、本日の授業における目標運動量(走行距離)と目標運動強度(脈拍数)を提示した。 - 教師の把握状況

授業開始から終了まで生徒全員に左腕手首に腕時計型のウエラブルディバイスを装着させ、生徒全員の脈拍数データは、教師用のタブレット端末にて教師がいつでも確認できる状態とした。

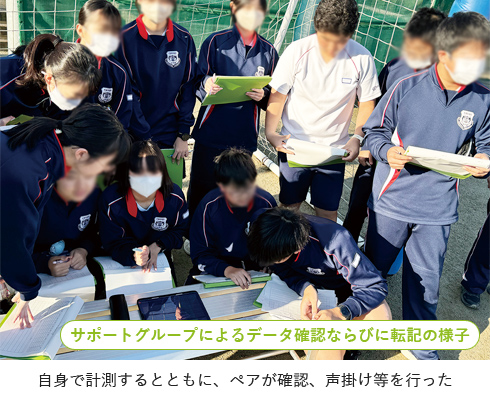

・ペアでの活動

ウエラブルディバイスを使用しての個人活動とともに、タイム計測や声掛け、分析等を一緒に行うよう、ペアでの活動を基本とした。タイム計測時でのペアによる1周ごとの運動強度の記入や、本時のねらいに沿った具体的な声掛け等、ペアで活動することでより深い学びにつなげるようにした。

成果と課題results & tasks

■ 成果

- ラップタイムが走りながらわかるので、ペースの大きな崩れがなかった。また、毎時間の振り返りでは、データを活用して行うことができ、次回の目標設定がより具体的になった。

- 現在の状況が数字として見えることによって、より具体的で的確なアドバイスが増え、生徒の自己肯定感の上昇につながった。

- ペア学習をすることで、自他ともに分析や必要な声掛け等につながると共に、授業のねらいに基づいた具体的な方向付けにつながった。

- アンケート結果より、長距離走において腕時計型のウエラブルディバイスを装着し、各個人の運動強度と運動量データを数字として見えるようにすることで、課題をより明確にし、さらにICT活用の理解につながることが示唆された。

■ 課題

- タブレット端末から離れた場所の走行中のデータが、モニターで確認することができなかった。ウエラブルディバイスの限界や、校内のネットワーク環境の課題等も確認する必要がある。

- ウエラブルディバイスからデータをクラウド管理する同期作業を1台1台個々に実施するため、同期作業時間が今後の課題である。

- 例えば校内のネットワークから専用アプリへのアクセスができない学校があるなど、各地域や学校によって大きく違いがある。ネットワークの利用制限等も授業実施に大きく影響を及ぼすので、ネットワークの環境整備も今後の課題である。