お話を伺った先生

- 越智 規子(おち のりこ)

-

校長。公立高等学校に23年間勤務後、2009年度に数学科教員として立命館中学校・高等学校に着任。2017年度より立命館小学校教頭、2020年度より立命館宇治中学校・高等学校副校長、2023年度より現職。

- 酒井 淳平(さかい じゅんぺい)

-

キャリア教育部長・研究主任・数学科教諭。キャリア教育部立ち上げに関わり、キャリア教育部長としてキャリア教育や探究的な学びを統括。

- 福﨑 康裕(ふくざき やすひろ)

-

外国語科主任・高校1年学年主任・外国語教諭。民間企業に6年間勤務後、2018年度同校に着任。「総合的な探究の時間」(コア・CSL)担当。

- 熊谷 向祐(くまがい こうすけ)

-

中学校教頭。企業に3年間勤務後、公立高等学校に5年間勤務。2015年度同校に着任。2023年度より現職。中学校の探究的な学びを統括。

生徒の「核(コア)」となる教育活動を中堅教員で検討

本校には国際バカロレア認定のIBコース、全生徒が1年間留学するIMコース、文理横断で多様な生徒が学ぶIGコースがあり、そのうち、本校生徒の7割弱が所属しているのがIGコースです。

主体的・対話的で深い学びや探究活動の重視など、現行の学習指導要領の方向性が見えてきた2017年、IGコースにおいて「自ら考え、行動する力」をもつ生徒を育みたいと考え、カリキュラム委員会を立ち上げて検討を始めました。

本校では「教員も生徒も、ゼロから1をつくる」「社会をつくる主体となる」ことを目指しており、学校の未来を切り拓ける「教員集団」でありたい、という思いがあります。

そこでカリキュラム委員会は、中堅教員が中心となって構成しました。

自ら考え、行動する力は、探究の時間に限らず、各教科で発揮しなければ意味がありません。本校のIBコースやIMコースにもともと組み込まれている探究的なアプローチも参考にしながら、「総合的な探究の時間」を高校3年間のすべての教科と関わり合うものとし、学びの中心となるようなものにしよう、生徒の「核(コア)」となるものにしようと考え、本校では総合的な探究の時間を「コア探究」と呼んでいます。

成功体験も失敗体験も蓄積して、知的体力を鍛える

コア探究を通して、わからないことや成果が上がらない状況にも耐えられる知的体力を鍛えること、大学に進学した際にアカデミックな視点で思索を深める力を育むことを目指しています。

好きなことを深めるためのスキルを身につけること、成功体験や失敗体験の蓄積、そして生徒自身が社会に新しい価値をつくりだす存在であることを自覚することが、知的体力を鍛えることにつながると考えています。また、マイテーマを考え探究する過程で、キャリア意識も高まると考えています。

3年間で探究のサイクルを6回まわす

コア探究は、2018年度からスタートしました。1年2単位、2年1単位、3年2単位のなかで、各学年2回ずつ「3年間で探究のサイクルを6回まわす」こととしています。

1年は、探究スキルを育む土台づくりの期間です。問いを立て、学ぶことの本質を理解する探究と、学びや経験を自分の未来とつなげる力を育むことを目指す探究を行います。2023年度から、探究活動の一つとして外部コンテスト(キャリア甲子園)を活用しています。これは複数の企業から課題をもらってビジネスアイデアをグループで検討し、企画書をまとめ、応募するものです。「防犯・警備会社の力を使って、5年後の日常にポジティブインパクトを起こす遊び心ある新サービスとは」「塾サービスのこれまでの特徴を踏まえ、若年層の新習慣を生み出す新しい事業を提案せよ」など10企業からそれぞれ1テーマが設定されています。決勝に進出できると東京会場でプレゼンテーションができる点もモチベーション向上に役立っています。

2年では「マイテーマ」=自分の課題設定を大きな目標としています。自分の興味あることからリサーチクエスチョンを立てたり、社会課題につながるテーマを自ら設定したりし、3学期には、3年で自分が探究したいテーマを検討。次の学年の準備を進めます。

集大成となる3年では、自分のキャリアにつながるような課題を探究し、社会に発信します。生徒は論文、起業プラン作成、実験・ものづくりなど、アウトプット方法を選択します。基本は個人探究ですが、論文以外はグループで取り組むことも認めています。

5月頃には探究担当の教員と進捗を共有してアドバイスを受け、7月と11月には学年全体で中間報告会を、1月には最終発表会をします。

生徒は自分の課題を探究する過程でさまざまな成功や失敗を体験しますが、壁にぶつかることで「自分は何がしたかったのか」をふり返り、別の方法を検討する機会が増え、結果的に成長につながっていると感じます。

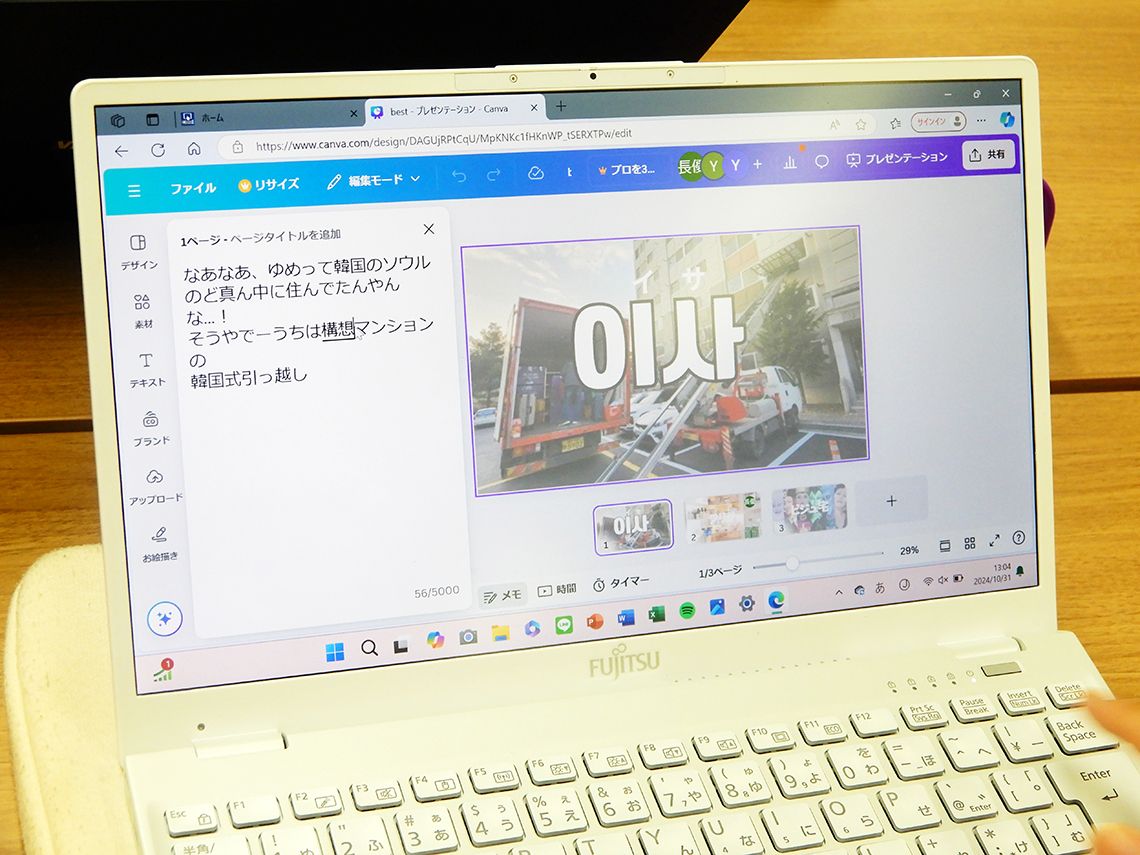

高校1年「探究」。企業から提供される複数の課題の中からグループで選択し、解決方法を考えている。この時間はプレゼンテーション作成スキルを身につけることを目標としていた。

引っ越し業者による「世代を越えた新ビジネス提案」の課題を選択したグループでは「家賃が高い」問題を解決するアイデアを検討。韓国の引っ越し業者のように、引っ越しに「クレーン」を使用するサービスにより、引っ越し作業を前提としたエレベーター設置が不要になるため家賃が安くなると提案するそうだ。

生徒が探究担当の教員とプロジェクトの内容についてミーティング

生徒の行動力・発信力・企画力が磨かれた

コア探究で社会につながる課題を考えることで生徒は、学校を越えた関わりや、学校外の方と関わり合う機会が増えました。

3年のコア探究では学校外への発信も目標の一つとしていることもあり、生徒は自主的に外部に発信しています。コア探究を通して自分の興味・関心をもって調べたことを伝えたり拡げたりすることを通して発信力をつけることが目的です。わかりやすく発信するためには、自分の選んだテーマをより深く調べることが必要です。詳しく知り理解することは、自分の好きなことを増やすことにもつながっているようで、熱心に発信を工夫しています。

例えば授業外に自主的にチラシを作成して配布したり、ポスターを作成して地域に依頼して貼ったり、中学校に出向き、プロジェクトのプレゼンテーションをしたりなどです。近隣の公園やショッピングモールで小学生にプロジェクトの内容を説明する生徒、自主的にコンテストに応募して賞を獲得する生徒、「自分たちで見つけてきた企業と開発・製作した製品を、文化祭で販売したい」という生徒もいます。

宇治市主催の「宇治市未来キャンパスプロジェクト発表会」(宇治市の地域課題の解決をテーマにして事業づくりを学ぶ3か月間のプロジェクト)に参加し、市長の前でプレゼンテーションをした生徒もいます。

生徒自身、「見通しをもって活動できるようになった」「いま何を目指しているのか、もともとの目的は何か、常に考えるようになった」「興味の幅が拡がり、さまざまなことに関心をもてるようになった」と、メタ認知力も高まっているようです。

アセスメントテスト「学びみらいPASS」(河合塾)の結果でも、リテラシーやコンピテンシーの数値が向上しました。

マイテーマが高校生活や卒業後に深まっていく生徒も多く、「探究を通して自分のコアを育て行動する生徒を育む」という当初の目的は果たせているのではないでしょうか。

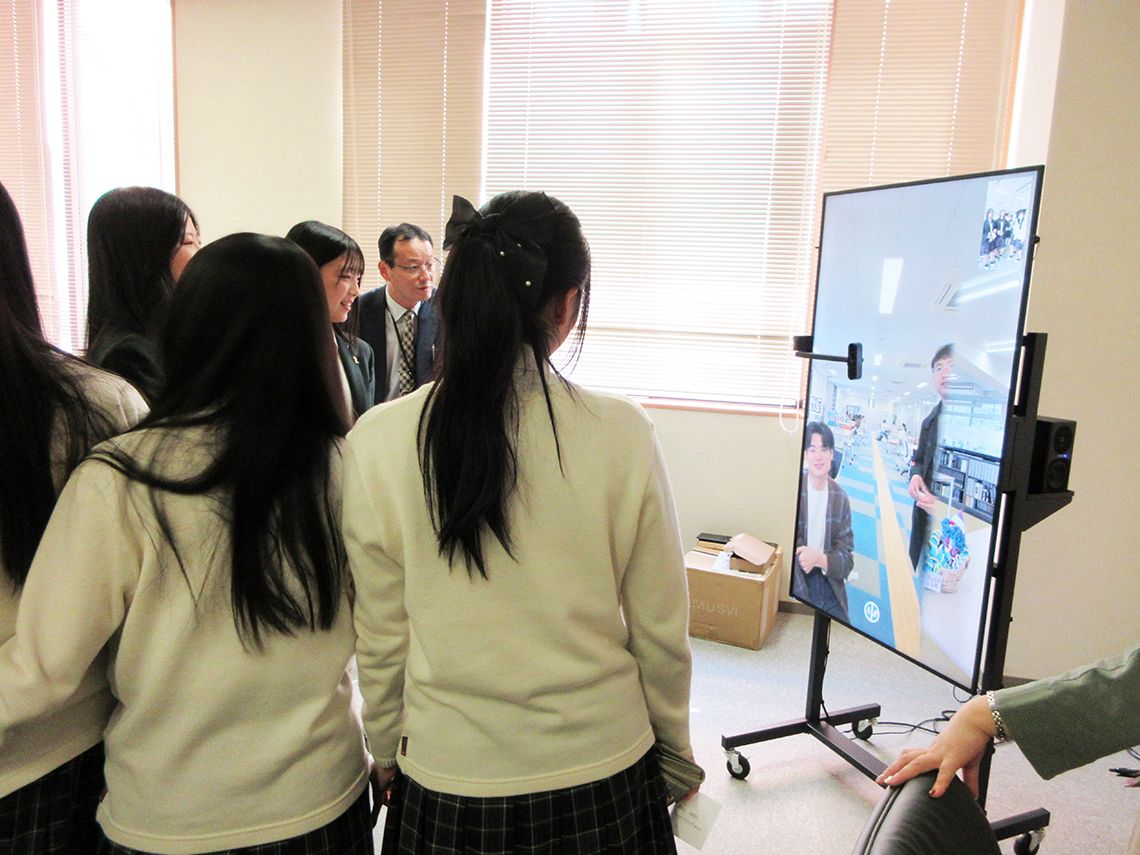

高校3年生が、地元の中学校を訪問してプレゼンテーション(提供:立命館宇治中学校・高等学校)

中学校で探究的な学びを経験 高校の学びの基盤に

高等学校の探究は、中学校の学習も基盤となっています。

中学校1年の総合的な学習の時間では、「自分を知る」活動を展開しています。自分の好きなことや得意なことを調べて発表活動を行ったり、友人にインタビューをしてその子についての紹介記事を書いたり、好きなものを題材に、ZINEと呼ばれるオリジナル本を制作するなど、生徒は楽しんで取り組んでいます。どの取組も、仲間の良さの発見につながり、学び合う雰囲気の醸成に良い効果を与えています。

中学校2年は「社会とつながる」活動です。自分の興味を切り口にして社会に目を向け、問いを立てて探究を深めます。

中学校3年は「社会を変える」活動です。一般企業から具体的なミッションをもらって考え、プレゼンテーションする外部のプログラムに参加しています。全国大会もあり、生徒の意欲向上にも役立っています。中学校時代に一通り、探究的な学びを経験した生徒は、高校からの入学生とチームになった際にリーダーシップをとることが多いようです。

生徒に多様な経験を提供する

中学生を対象に行っている「WOWプログラム」も本校独自の取組です。生徒が多様な経験を積むことで、自分の好きなものを見つけるきっかけを増やそう、と始めたものです。

これは、教員が自身の興味をもとに企画を立て中学生に自由参加を募るものです。例えば防災訓練を兼ねた学校宿泊、琵琶湖一周プロジェクト、ガラス彫刻、造幣局の見学などさまざまです。金融についてプロに学ぶ学習会には予想外に生徒が集まるなど、発見もあります。

WOWプログラムに刺激を受け、高校生を対象とした「EXプログラム(WOWプログラムの高校生版)」も始まりました。

さまざまな体験ができる「WOWプログラム」は教員が企画。全校生徒が自由に参加できる。

探究が教科の質を上げる

現在1・2年では、学年主任と担任がコア探究を進め、3年は、副担任や他の教員も加わり、ゼミ形式としています。ゼミ形式の際は、教員一人あたり生徒15人程度を担当します。担任が授業を行うことは、コア探究の学びを全教員に浸透させることに役立っています。コア探究の進め方や効果が理解できると、教科の授業に探究的な学びの要素が入り、授業の進め方が変わっていきます。これまでの取組として次のようなものがあります。英語科ではスピーチ作成の際に、探究で学習した問いを立ててテーマを設定していく手法を用いることで、生徒は、より主体的に英文作成の検討やスピーチ練習に取り組むことができました。国語科では、論述をコア探究と連携して進めました。政治経済では、コア探究の取組をブラッシュアップして宇治市議会に提案しました。

探究の取組により教員の意識も少しずつ変わっていきました。2018年度から取組を始めたコア探究ですが、初年度に取り組んだ教員のアンケートによると、学年間の風通しが良くなり、チームとして成長している、と感じる教員が増えました。探究を通して学びに関する教員間の対話が増えたことが寄与していると思います。2年目になると、カリキュラム・マネジメントに関する意見が増え、3年目には「コア探究は特別な授業ではなく、日ごろの教科授業の延長である」などの意見が出るようになりました。

毎週の担任会議で課題を共有 生徒の学びが拡がるほど難しさが増す

コア探究に着手して7年目ですが、学校全体で取り組むためには課題もありました。そもそも誰が授業を行うのか、の検討から始まりました。

授業を学級担任が行うことが決まった後は、何をどのように進めるかの目線合わせから始める必要がありました。そこで当初は学年主任が中心となって学年で授業を進めていきました。3年経過してカリキュラムが一回りしてからはキャリア教育部が中心になり、各学年の主任や探究担当と定期的にミーティングを行い、コア探究の内容や進め方を検討していきました。ミーティングの内容は、学年会で探究の授業を行う担任と共有します。

担任は、毎週の担任会議で相談や悩みを共有したり、授業の進め方について交流したり、指導力を高めることに努めていますが、生徒の「マイテーマ」が決まらない、どう支援すればよいのかわからない、などすぐに解決できない場合もあります。そこで重要な点については探究担当の教員がビデオ会議を用いて学年一斉に伝える、教員の得意分野を活かして担当教員を入れ替えながら指導するなど、工夫しながら進めています。生徒の普段見られない一面が見えたり、学校外の方と出会いがあったりする探究の時間は、教員にとっても貴重な学びの機会となっています。

一方で「探究」の支援をすべて教員が担うことは難しいのではないか、という思いが生まれることもあります。生徒たちの発想や行動力は柔軟で、学びが拡がるほど教員による支援も難しくなります。また、教員が学校の中だけで生徒を支援するアプローチに限界を感じることもあります。

そこで探究的な学びをテーマにした外部コンテストに参加したり、外部からのアドバイスを受けることができる企業サービスを導入したり、大学を含む他校の教員と連携して情報交換や勉強会を行ったりするなど、試行錯誤しているところです。

最も重要なことは「教員も探究する」ことではないでしょうか。生徒が行っている探究的な学びのプロセスを教員も行うことで、企業や大学など学校以外の世界から刺激を受けるなど教員自身がアクティブであり続けることが大切です。生徒の変化の土台には、教員の変化や成長があると感じています。

教員が自分自身の「やりたいこと(WILL)」と「やらなければならないこと(MUST)」が重なる部分を見つけ、主体的に探究に取り組むなかで、教員としての力量を向上させるとともに、やりがいももってほしいと思っています。

DXハイスクールも「意義を共有」して申請、9プロジェクトが稼働中

今年度、文部科学省の「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」に採択されましたが、申請にあたっては、職員会議で申請する意義から検討しました。本事業は単なる機器整備のためのものではなく、「生徒や教員の成長につながる」「学校の次の教育づくりにつながる」「普段買えないような設備・備品を購入する」が目的であることを皆で共有したうえで申請することとしました。DXハイスクールに関するアクションプランを決め、複数のプロジェクトを設置し、プロジェクトに参加したい教員を募りました。

現在、「大会議室のリニューアルプロジェクト」「『窓』活用プロジェクト(高大連携)」「映像活用・発信プロジェクト」「メタバースプロジェクト」「生成AI×働き方プロジェクト」など9つのプロジェクトが動いています。本取組も「挑戦する教員集団」であることにつながると考えています。

DXハイスクールで展開している「窓」プロジェクトは、高校と大学を遠隔システムで窓のようにつなぐ高大連携の取組(提供:立命館宇治中学校・高等学校)

※本記事の情報は取材時点(2024年10月)のものです。

立命館宇治中学校・高等学校

2024年に宇治高等学校60周年・立命館宇治高等学校30周年を迎えた。国際バカロレア認定のIBコース、全生徒が1年間留学するIMコース、文理横断で多様な生徒が学ぶIGコースを設置。2018年度より「総合的な探究の時間」の研究開発学校(文部科学省指定)として、全国に先駆けてカリキュラムを開発。