お話を伺ったご担当者

- 重竹 雅行(しげたけ まさゆき)

-

埼玉県教育局県立学校部 高校教育指導課 教育課程担当 主幹兼主任指導主事。2000年度より高等学校教員、2014年度より埼玉県教育局に着任、2022年度より高等学校教頭、2024年度より現職。

- 石井 政人(いしい まさと)

-

埼玉県教育局県立学校部 高校教育指導課 入学者選抜・教員研修担当 指導主事。システムエンジニアを経て県立高等学校教員。2022年度より現職。情報科に関わる指導等、教員研修(全国教員プラットフォームPlant等)、PC室整備、入学者選抜(電子出願システム)、校務支援システム関連を担当。

- 野澤 優太(のざわ ゆうた)

-

埼玉県教育局県立学校部 高校教育指導課 特色化推進担当 指導主事。2010年度より高等学校教員、2021年度より現職。理科教育全般、探究活動等に関わる業務を担当。

- 佐藤 幸博(さとう ゆきひろ)

-

埼玉県教育局県立学校部 ICT教育推進課 ICT教育指導担当 主幹兼主任指導主事。DXハイスクール統括。2002年度より特別支援学校教員、2018年度より教育局で特別支援学校の開設やGIGAスクール整備等ICT教育を担当。2022年度特別支援学校開設準備室副室長、2023年度特別支援学校新校教頭、2024年度より現職。

- 鈴木 陽子(すずき ようこ)

-

埼玉県教育局県立学校部 ICT教育推進課 ICT教育指導担当 指導主事(社会教育士)。DXハイスクール担当。民間企業を経て高等学校Ⅰ種情報科教員免許を取得。都内私立高等学校(非常勤)、県立高等学校(情報科)勤務を経て2024年度より現職。

組織の横連携でICTの効果的な導入と学びの充実を図る

本県では、各校の特色や地域性を大切にしつつ、デジタル等成長分野の人材育成やICTを活かした学びの推進に積極的に取り組んでいます。

ICTの導入やDXへの対応、外部との連携の必要性を理解していても、その方法に悩みや課題を感じている学校もあるかと思います。そのような学校を支援するためには、教育局内の関係課が横に連携して対応することが特に重要であると考え、ICT教育推進課は事業運営や物品調達、予算管理をする役割を担い、教科に関しては高校教育指導課が協力して指導を進めています。

オンライン上の課を越えた共有チャンネル上(Zoom)で、相談の内容や状況に応じてグループチャットやチャット・ミーティング、対面ミーティングを行っています。ここで、さまざまな事業の採択校の様子や各校で連携している大学などの情報、ICT環境に関する情報も共有しています。チャンネルの参加者は2024年4月の開設時よりも増え、幅広い情報の共有とやりとりが可能になりました。

また、高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)採択校への視察はICT教育推進課が担当していますが、日時や場所などの情報を常に他課と共有しており、状況や内容によっては複数の課で声をかけあって視察に行くこともあります。

埼玉県ではかねてより学びの充実を図るためにさまざまな事業や取組を進めていますが、各課がそれぞれ縦割りで対応していた時期は似たような事業を複数の課で行う、ノウハウが共有しにくいなどの課題もありました。課を越えて取り組むことで、課題を多面的に捉え、知恵を出し合ったり、アドバイスをし合いながら、事業を進め、相乗効果を高めることができるようになりました。各課の取組が複雑に絡み合うほど効果が上がると実感しています。

文部科学省が2023年度補正予算により実施しているDXハイスクールは、ICTを活用した文理横断的で探究的な学びに必要な環境整備を支援する事業です。高校教育指導課とICT教育推進課の連携により、DXハイスクールの取組をスムーズに進めることができています。

DXハイスクール募集時及び申請時(2023年度)は、高校教育指導課が本事業の担当でした。高校からの申請書を丁寧に見て、学校に対して個別にアドバイスを行うなどの支援をしていました。さらに、どのような物品を購入すべきかのアドバイスの一環で、物品リストを示し、希望する学校が多い物品の一括調達を検討していました。一括調達により学校の事務負担軽減につながるとともにスケールメリットも期待できます。

本事業では1校あたりの予算が上限1000万円と高額で調達作業も大規模になります。そこで2024年4月より、全県でICT環境整備を推進する役割を担うICT教育推進課がDXハイスクールを担当することとなりました。そこには、教育長の、この事業を単なる物品調達に留めず、関係課同士が連携しながら、それぞれの役割のなかで力を発揮し、これからの学校の発展に資する事業としてほしいという思いがあります。オンライン上の課を越えた共有チャンネルの開設もこの時期です。

4月16日には採択校が決まり、本県からは28校が採択され、早々に機器の調達を進める必要がありました。ICT教育推進課1年目の指導主事も多く、高校教育指導課との情報共有は必須でしたが、共有チャンネルなどにより、物品調達についてもスムーズに高校教育指導課から引き継ぐことができました。

物品の一括調達には25校が参加し、主に電子黒板機能付大型提示装置(80台)や、3Dモデリングソフトウェア・3Dプリンタ(3セット)、高性能PC(82台)などを調達。2024年5月頃から入札の公示を始め、8月頃から開札。物品にもよりますが各校には概ね10月頃に納入されています。

一括調達で高性能PCなどを導入した。(提供:埼玉県教育局)

大学・企業との連携で各校の特徴を活かしたICT活用を支援

DXハイスクールでは、各校の学びの特色や地域性、取組への主体性を大切にし、大学・企業とも積極的に連携しています。高校教育指導課の担当が学校独自の連携や協力の情報を把握・整理し、県として各大学と連携協定を締結したり、DXハイスクールを通して高校と大学がより多く連携した取組ができるように進めています。

例えば大宮東高校(普通科・体育科)の体育科では、日本体育大学と連携し、弾道測定器やセンサ、認識アプリ、カメラなどを利用してデータを収集・高性能PCで分析し、その成果を生徒自身が発信することを計画しています。

また、同校の情報科では、東洋大学と連携してモーションキャプチャ技術や3D技術などを学び、情報デザインの学びを深めています。

飯能高校(普通科)では早稲田大学と連携しており、文系分野の生徒が生成AIを用いた画像解析や統計学的処理を学び、問題解決に役立てる計画です。

また、生物の授業で収集した細胞分裂のデータを用いて情報の授業でデータを分析するなど教科横断型による学びとアウトプットも計画しています。企業連携としては、生成AIに関するガイダンスを実施する予定です。

秩父農工科学高校(電気システム科・機械システム科)では工業部棟を「デジタルラボ」化。VR機器を用いた高所作業や感電などの疑似体験を通して「災害・発生・防止」を学び、埼玉工業大学や地域の企業と連携して校外活動を充実していく予定です。

成果はこれからですが、生徒からは、専門的な知識に触れることで、「普段の授業では味わえない面白さを感じることができた」という声も届き始めています。

DXハイスクールの一環で大学教員が来校し、メディアとコンテンツについて授業を行った。(提供:埼玉県教育局)

各事業合同で学び・経験の場を拡げる

高校教育指導課では2023年度より、「県立高校学際的な学び推進事業『学・SAITAMAプロジェクト』」を実施しています。この事業は、埼玉県の高校生が未知の課題に挑戦し、創造的な未来を築く力を育むために、「学際的な探究」活動を推進するものです。12月には活動の経過・成果を生徒が発表する「探究活動生徒発表会」を、学・SAITAMAプロジェクトの指定校のほか、同様に県の事業である「データサイエンス・AIリテラシーを活用できる高校生育成研究事業」の指定校、国の事業であるスーパーサイエンスハイスクール指定校も合同で実施し、2023年度は県内24校が研究成果を発表。第2回となる2024年度はDXハイスクール採択校のうち12校からも参加があり、発表校も35校に増え、見学者も含めると1000人以上が集まる発表会となりました。

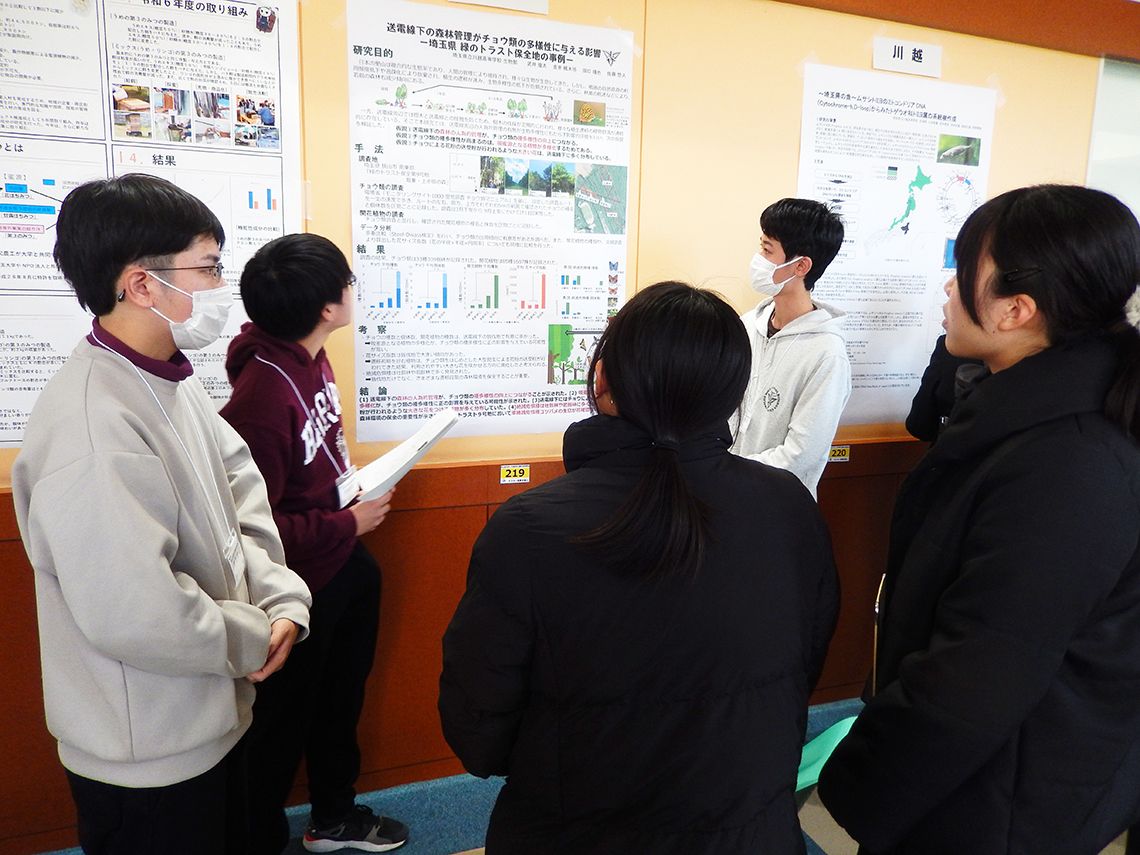

2024年12月の探究発表会では35校が発表。多くの参観があった。写真はポスター発表の様子(提供:埼玉県教育局)

2023年度は県として、高校生の探究活動の成果発表会を実施するのは初の試みで、どのように運営すればよいのか、異なる事業の発表形式をどのようにするか、大人数が参加できる会場を確保できるのかなどの課題もありましたが、発表形式は、研究学会などの発表形式も参考にし、口頭発表とポスター発表の選択式にすることとしました。また、会場については埼玉県教育局と包括連携を締結している日本薬科大学を会場としてお借りするなど、大学とのつながりや事業間の連携を活かすことができました。

2024年12月の探究発表会は来場した大学関係者や企業、保護者からも口頭発表とポスター発表で多くの質問やコメントをもらい、発表会は大盛況となりました。また、課の連携により、昼休みの時間帯にはDXハイスクールの教員同士の情報交換会の場も設置。100人以上の教職員や企業が情報交換を行いました。

校内での発表は経験していても、大会場で発表する機会は初めてという生徒もいて、貴重な経験の場になったようです。高校生は、専門的な質問やコメントをもらうことで、自分の探究活動を改めてふり返り、研究のブラッシュアップや大学進学への興味につながったようです。今後も探究とAI、そしてDXハイスクールの成果の相互刺激によりさらなる発展へとつながることを期待しています。

口頭発表では他校の高校生や教職員、大学関係者などから多くの質問が寄せられ、発表者は丁寧に質問に回答していた。(提供:埼玉県教育局)

ポスター発表では、他校の高校生や教職員、大学関係者などと発表者との活発な意見交換が行われた。(提供:埼玉県教育局)

埼玉県の特色を活かす デジタル人材育成のための自走を支援

DXハイスクールや学・SAITAMAプロジェクトを始めとする各事業において、将来の教育や埼玉県の未来を考えながら教育活動を進めている学校が多いと感じています。これらの事業に取り組むことは、各校の良さを伸ばすことにもつながります。教育委員会としては、引き続き、各学校の特徴や地域性、主体性に取り組む姿勢を大切に、大学や企業との積極的な連携や採択校訪問による伴走型支援により各校の自走を進めていきたいと考えています。

※本記事の情報は取材時点(2024年12月)のものです。

埼玉県教育局

第4期埼玉県教育振興基本計画(2024~2028年度)では基本理念「豊かな学びで 未来を拓く埼玉教育」を踏まえて10の目標のもとに、29の施策と153の主な取組を設定。「誰一人取り残されない共生社会の実現に向けた教育の推進」「教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進」を計画全体に共通する視点として、各施策に反映しています。