お話を伺った先生

- 坂井 一郎(さかい いちろう)

-

保健体育科教諭。教員歴9年目。2021年度に同校着任。文部科学省調査研究事業第六期(2024~26年度)研究主任。通信制高校における「個別最適な学び」「協働的な学び」の実現を追い求め日々奮闘中。

- 真島 徹也(まじま てつや)

-

地理歴史、公民科(地理)教諭。教員歴11年目。2019年度に同校着任。文部科学省調査研究事業五期(2021~23年度)研究主任。通信制高校におけるICTを活用した「主体的・対話的で深い学び」についての実践を積み重ねており、校内外に発信している。

「主体的・対話的で深い学び」「協働的な学び」の実現に向けて、レポートやスクーリングを改善

本校は、2008年に開校した通信制独立校(単位制による通信制の課程・普通科)です。従来の日曜日にスクーリングを開講する「日曜講座」に加え、「平日講座」「IT講座」を用意しています。平日に開設している講座から選択して自分で時間割を組むことができるものが平日講座、インターネット上で学習とレポートの作成・提出を行うものがIT講座です。さらに2019年度からは「他校通級」をスタートしました。

また、開校初年度より「特別支援教育総合推進事業」をはじめとした、文部科学省調査研究事業を継続して行っています。一期につき3年間で、これまで「通信制高校はセーフティネットとして機能すべきである」という考えで取り組んでおり、「通信制課程における多様な学習ニーズを支える持続可能な体制の構築」などの研究成果があります。

2021~23年度の研究(第五期)では「通信制におけるICTを活用した『主体的・対話的で深い学び』の実践と発信及び横浜修悠館高校の協働的な『学びのコミュニティ』の改善普及」に取り組みました。通信制高校も、セーフティネットとしての機能だけではなく、主体的・対話的で深い学びや協働的な学び、探究的な学びに対応すべきではないか、開校当初からIT講座を設けているという強みを活かしてICTを利用した協働的な学びが実現できるのではないか、と考えて、校内研究会を立ち上げました。

探究的なレポートへ。すべての教科に「探究的な問い」を設定

最初に着手したのがレポートの改善です。通信制高校にとって、レポートの提出は単位修得の柱です。生徒は年間数十本のレポートを書く必要があります。これまでのレポートは、知識を問うような一問一答式のものや、教科書を読めばわかるような穴埋め問題のようなものが中心でした。

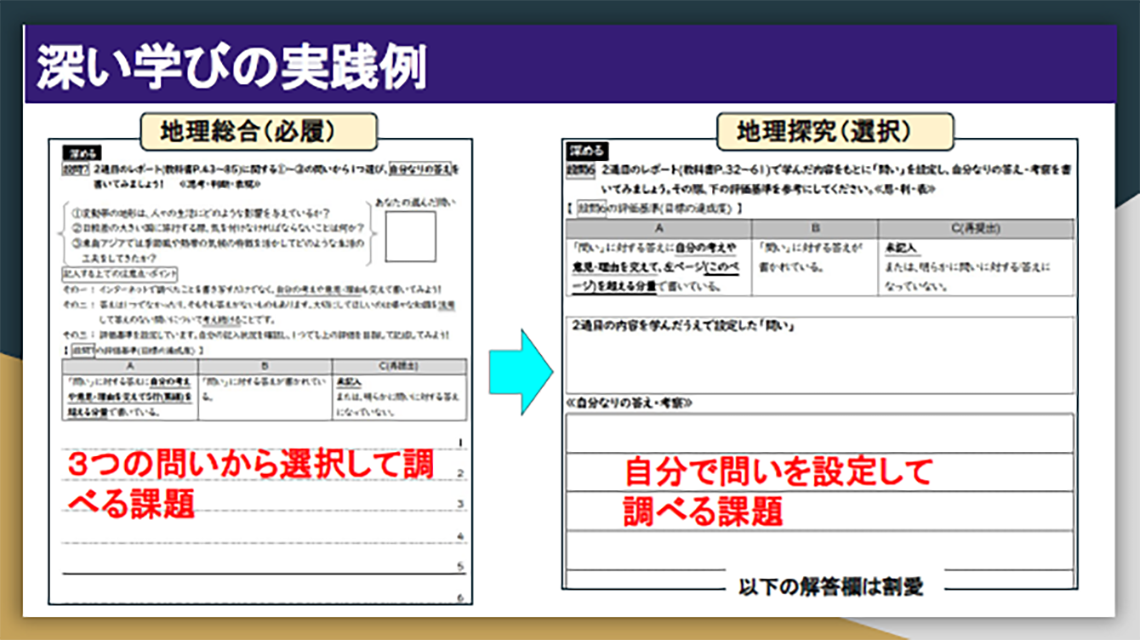

これを探究的なものにするため全教科のレポートに探究的な問い「深める問題」を入れることに挑戦しました。

探究的な問いを入れることにより、生徒の学習意欲が低下しては意味がありません。そこでレポート検討会を設け、「深める問題」について、取り組みやすいか、難しすぎないか、そもそも探究的な問いとはどうあるべきかなど各教科の教員と議論し、生徒の反応を見ながら改善をしていきました。現在では、1通目のレポートから少しずつ課題の難易度を上げ、最終的に生徒自身が問いを設定する内容としています。

例えば、二つの文章を読んで比較して記述する、自分でインターネットを利用しながら調べたことをまとめる、資料やデータを読み取って自分の考えや意見をまとめるなど、なるべくスモールステップで進めるようにしました。

「深める問題」は、選択して調べる問題や自分で問いを設定するものなど、段階的に進めるようにした。(提供:神奈川県立横浜修悠館高等学校)

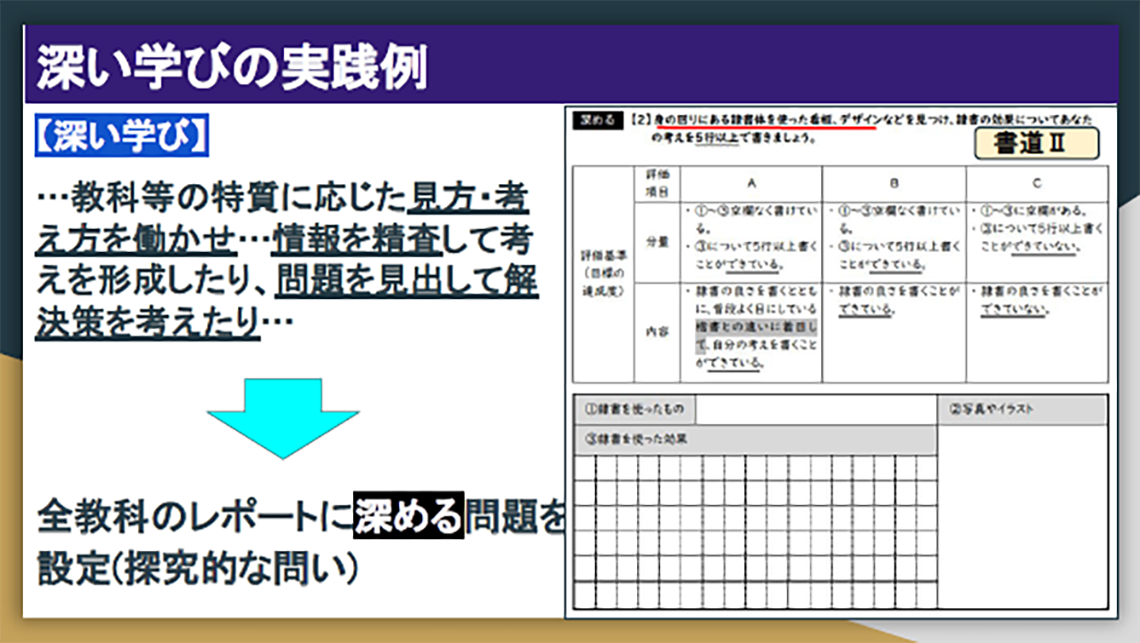

評価基準をレポート「深める問題」に示す

「深める問題」ではどのような内容を記述すると評価されるのか、生徒自身が見通しをもつことができるような評価基準も示すこととしました。この評価基準は、レポートの課題の直下に記載し、生徒が課題とともに確認できるようにしています。

徐々にではありますが、インターネットで調べたものの書き写しではなく、それを自分の考えとつなげながら文章化できる生徒が増え始めています。

書道Ⅱの「深める問題」は「身の回りにある隷書体を使った看板、デザインなどを見つけ、隷書体の効果について自分の考えを書く」内容。評価基準も記載している。(提供:神奈川県立横浜修悠館高等学校)

生徒にアンケートを行うと、「原爆投下について自分で調べてまとめたので学習内容が印象に残った(政治・経済)」「日本の伝統文化を調べながら英文を書いた。わからないことが多かったが最後には楽しくなった(英語)」と、「初めての取組」であったこと、わからなかったり難しかったりしたが学習として印象に残っている、楽しかったという意見が届きました。

また、わからない、難しいと感じた探究的な問いについても、人に聞いたり、図書館やインターネットで調べたりと、粘り強く取り組んだ生徒が多いこともわかりました。

「答えだけを求める問題や選択肢から選ぶ問題ではなく、文章をしっかり読んで自分で考えることが求められる。思考力をつけることができる」「『深める問題』はとてもよいので次年度も継続してほしい」という生徒もいます。

「トライ教室」と「レポート完成講座」でレポート完成を支援

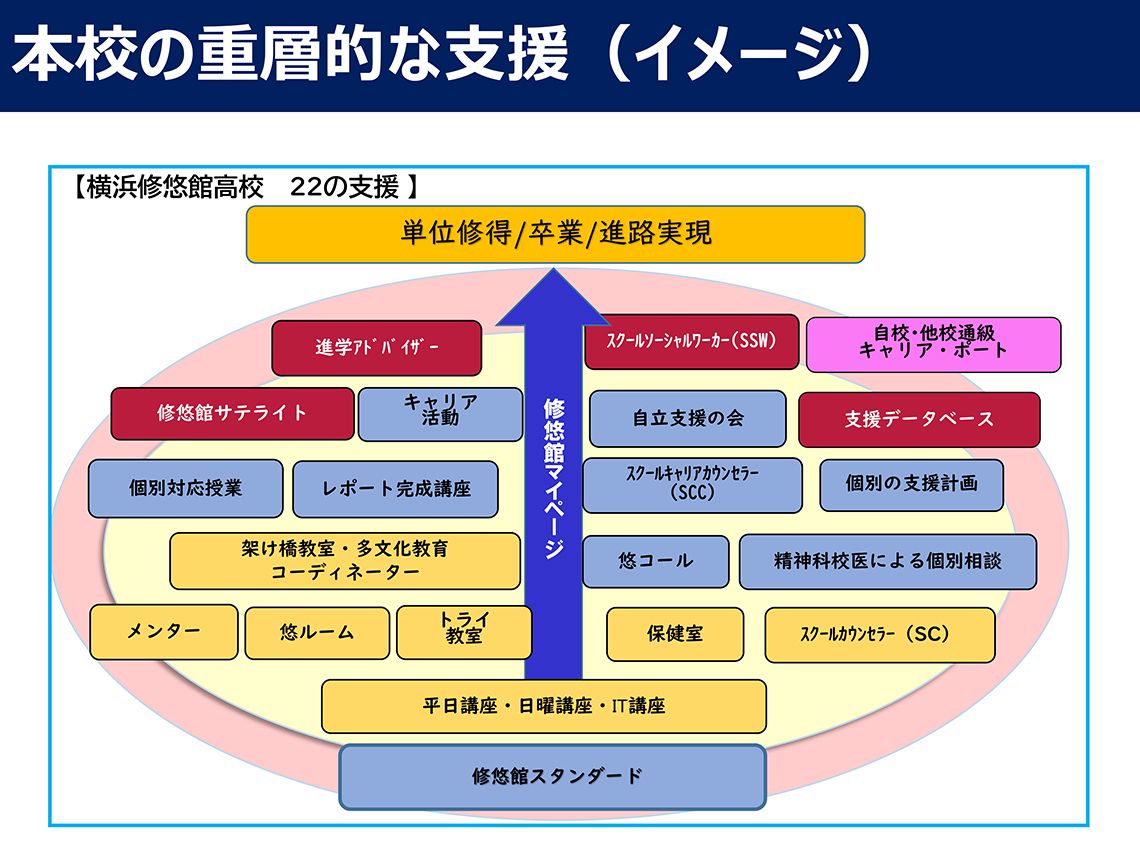

なかには探究的なレポートの完成が難しい生徒もいます。そこで「トライ教室」と「レポート完成講座」で支援をしています。これは、本校の重層的な支援の一つです。

トライ教室は、動画コンテンツやスクーリングだけでは学習を進めることが難しい生徒や、中学校までの学習を学び直したい生徒のために設置しているもので、平日週3回、1日2時間、開講しています。学習を支援するのは、教員経験者を中心とするボランティアで、本校ではボランティア団体(YSKサポーター)に依頼しています。レポート完成講座は、各教科の教員が生徒の質問に答えていくスタイルで支援を行います。

生徒が単位を修得して卒業できるように重層的な支援を行っている。(提供:神奈川県立横浜修悠館高等学校)

協働的なスクーリングへ。他者の考えを知り、自分の意見を発信

本校のスクーリングは、レポートの内容を中心として指導計画を立てているため、レポートが変わればスクーリングも変わると考えました。レポートの「深める問題」は、教員が正解を教えられる内容ではありません。そこでICTを用いた協働的なスクーリングとすることとしました。

これまでのスクーリングでは、発言し合う機会はほぼなく、教室にいるほかの生徒の考えを知る機会が極めて少なかったのですが、ICTツールの利用により、皆の意見を一覧で見てそれぞれの意見に自分のコメントを追加することができるようになりました。主に利用したのが、「Googleスプレッドシート」や「Padlet」(無料のコミュニケーションツール)、「FigJam」(無料の付箋ツール)などです。

匿名での投稿もできることから、自分の考えを表現できるようになる生徒もいます。ほかの生徒のコメントや作品、英作文などについて「いいね!」ボタンでリアクションすることもできます。スマートフォンの使用も可とし、自分の端末を利用することで、発話や書字に課題を抱える生徒のハードルも下がります。

Googleスプレッドシート上で、皆で協力しながらレポートを完成させることに挑戦する教科もありました。さらに、より多くの「協働的な学び」の場を設けるために、ICT活用に加え、家庭科などの実習・実技を伴う教科においては実習時間を大幅に増やしています。

他者の意見を聞く機会が増えたことにより、スクーリング後の生徒のふり返りでは、他の生徒の意見を踏まえてまとめた内容になってきています。

さらに今期からは、個別最適な学びについて、通信制ではどのような工夫ができるのかに着手しています。後期のスクーリングから基礎的な学びを重視するコースと発展的な内容かつ協働的な学びを重視したコースを開講して選択制にし、発展的なコースでは、レポート「深める問題」の内容を取扱い、生徒それぞれの考えを掘り下げられるようにしています。

英語では、生徒が各自作成した英文を「Padlet」にアップして共有。皆の英文を見て英語でコメントをし、いいね!ボタンでリアクションができる。(提供:神奈川県立横浜修悠館高等学校)

自分の端末やスマートフォンから他の生徒の回答にコメントを記入している生徒(提供:神奈川県立横浜修悠館高等学校)

週1回の定例会で共通理解と討議・実践・改善を繰り返す

本研究(第五期)で最も大変だったのが、初年度です。通信制の生徒が探究的な学びに取り組むことに懐疑的な教員もおり、全員一丸となってスタートを切るというわけにはいきませんでした。

それが徐々に変わることができた理由の一つが、各教科と各校内分掌のすべての教員が第五期の校内研究会に関わったことです。研究会として週に1回、30分程度ですが定例会を開催し、なぜ探究や協働的な学びが必要なのかをメンバーで討議して理解を深め、どのような取組が可能かについて検討していきました。レポートやスクーリングを少しずつ変え、生徒の様子を観察して情報交換と改善を繰り返し、内容や成果を職員会議で報告することとしました。すると、「こんなことをやっているのか」「そういうこともできるのか」という理解がじわじわと広がり始めました。

「見学シート」を改善。スクーリングに関して話題にする教員が増えた

「見学シート」の改善も、教員の共通理解や協力体制の構築に役立ちました。

本校では年2回、教員同士でスクーリングを定期的に見学し合っています。その際には見学シートに、よかったこと、改善したほうがよいことなどを記入しています。これをスクーリングの改善に利用しようと考え、見学シートを見直し、生徒同士の対話があるか、ICT活用に創意工夫はあるか、課題の立て方はどうかなど、スクーリングのなかで意識して見てもらいたい点を記載することとしました。研究会には経営企画・広報グループ(スクーリング改善を担当)の教員も参加しています。校務分掌のスクーリング改善担当として研究のキーワードを盛り込んだ新しい見学シートを配付することで、スムーズな活用につながりました。

さらに見学シートを回収して分析し、次のスクーリングの改善に活かすようにしました。それまではスクーリング実施者に渡して個人レベルの活用で終わっていたものが、学校組織として配付・回収・分析することで、見学シートは、学校経営に役立てる役割を果たすものになりました。もともと2週間だったスクーリング見学期間は1か月間に変更し、前期は自分の担当する教科を、後期は他教科を見学したところ、スクーリングの進め方に関して話題にする教員が増え始めました。

生徒への声掛けはどうだったか、どのアプリをどのように使っているのか、それにはどのような効果があったのか、生徒はどのような対話をしていたのか、対話は深いかなどが話題になり、見学を経て、よいと思ったことを自分の教科に落とし込んでいく教員が増えていきました。さらに、あのスクーリングのこのようなところがよくて勉強になった、あのツールがよさそうだから自分も使ってみたいので教えてほしいなど、アイデアやICTツールの活用方法などが口コミで広がりました。

各教科の専門性に対するリスペクトもあり、他教科のスクーリングの内容や進め方についてのコメントを控える雰囲気があったのですが、見学シートを介することで話題にしやすくなるとともに、教科に共通する学びに着目しやすくなり、他教科のスクーリングから学ぶべきことは多い、と感じる教員が増えたようです。いまでは、見学期間ではなくても、お互いのスクーリングをいつでも見に行き合うようになっています。

昨年度からは、有志で月に1回の勉強会をスタートしています。固定メンバーは10人程度で、その時々で参加するメンバーを入れると毎回平均20人程度が集まり、協働的なスクーリングやICTツールの活用について、成果や課題を共有しています。

年2回、スクーリングを見学し合う期間を設置。現在はいつでも見学し合うようになっている。(提供:神奈川県立横浜修悠館高等学校)

今後はレポートをすべてオンライン化、新たな修悠館へ

2024年度から新たな研究(第六期)が立ち上がっています。第五期の研究内容を基に、スクーリングのさらなる改善を図ったり、レポートの内容を一歩進め、オンライン化を計画したりしています。第六期では、「深める問題」をさらに個別最適な学びにつなげる内容に見直しています。また、提出も添削も含めてすべてオンライン化する計画です。第五期の研究により生徒はICTツールで意見交換をするようになりましたが、レポートは手書きで行う教科がほとんどでした。オンラインレポートの仕組みについては、大学の研究者に協力を得て、独自システムの開発を進めています。

夏休み中に行ったレポート1通目検討会では、各教科の教員が次年度の最初のスクーリングで行う1通目のレポート課題について、工夫や改善点を説明し、意見交換をしました。丸二日かけ、複数教科で「深める問題」のレベル感や構成について話し合ったところです。

「修悠館マイページ」を充実。レポートの質を高める教材や解説動画

レポートの質を高めるため、「修悠館マイページ」の充実も図ります。これは、もともとは時間割やレポートの提出状況をインターネット上で確認し、レポート内容を補足する動画や読み物で学習を深めるものとして設けたものです。

今後は、解説動画や資料動画などの充実を図り、特に、「深める問題」のレポート作成が難しいと考えている生徒のために、レポート作成の際の補足資料や過去の「深める問題」のレポートの問題と解答例などを掲載していきたいと考えています。

※本記事の情報は取材時点(2024年11月)のものです。

神奈川県立横浜修悠館高等学校

通信制独立校(単位制による通信制の課程・普通科)として2008年に開校。開校初年度より文部科学省調査研究事業に参加。2021~23年度は「通信制におけるICTを活用した『主体的・対話的で深い学び』の実践と発信及び横浜修悠館高校の協働的な『学びのコミュニティ』の改善普及」をテーマに設定。専用の校舎と校地をもち、施設も充実。