お話を伺った先生

- 北尾 悟(きたお さとる)

-

副校長。奈良県立高校、京都私立高校教諭を経て、2008年度同校に着任。2017年度より現職。初任時から「考える歴史の授業」や総合学習に取り組み、実践発表や論考も多数。

「企業連携、大学連携」「探究に強い教員養成」「学校の枠を超えた学びの場の検証」の3観点で探究

中高一貫の国立大学附属学校として、現行の学習指導要領の枠から一歩先んじた学びを実践したいと考えており、現在は、産学連携で未来を「共創」する次世代型探究活動に取り組んでいます。キーワードは「企業連携、大学連携」「探究に強い教員養成」「学校の枠を超えた学びの場の検証」の3点です。

「企業連携、大学連携」では、企業や大学など学校外と連携することで、生徒や教員に新しい出会いや考え方、アプローチを提供し、従来とは異なる授業を展開したいと考えています。

「探究に強い教員養成」は、2022年4月、国立大学法人奈良教育大学と国立大学法人奈良女子大学が国立大学法人奈良国立大学機構として法人統合したことで、一層意識するようになりました。附属学校として教養教育や教員養成で連携を図ることになり、本校では、教育実習生のほか、教員志望の学生のインターンシップの受け入れが増えています。教職に興味をもつ学生たちが本校の探究活動にチューターやファシリテーターとして参加することで、授業の充実を図るとともに、次世代の教員の資質を伸ばすことにつながるのではないか、と考えました。

「学校の枠を超えた学びの場の検証」は、探究的な学びをさらに多様なものにできるのではないか、それとともに少子化への対応にもなるのではないかと考えて始めました。

少子化により生徒数が減少すると、多様な考えの共有が難しくなります。少子化により学校規模が縮小した場合は、教員というリソースも不足します。探究的な学びについては現在それぞれの学校で行っていることと思いますが、熱心に取り組むほど、人的・コスト的な負荷が大きくなる可能性があります。

そこで、近隣の学校や校種を超え、連携して学びの場を設定することで、課題の一部を解決できるのではないか、多様な考えに触れやすくなり、担当する教員が少ない学校であっても探究の場の充実を図れるのではないかと考え、他校の生徒と協働した探究的な学びの場の構築に実験的に取り組んでいます。

生徒は、「奈良市内にクリーンセンターを設置する」課題を解決するためのアイデアを中間発表で報告。企業の社員がビジネスの視点からコメントしていた。

探究授業4タイプから選択。 「ものづくり」「住まいづくり」テーマに企業連携

本校では、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の4期目の指定をきっかけにカリキュラムを見直し、2020年度より全学年で探究を軸とした6年一貫カリキュラムを構築しています。そのなかで、前記3点の主なステージとなるのが、高校2年(中等教育学校5年)「基礎探究Ⅱ」です。

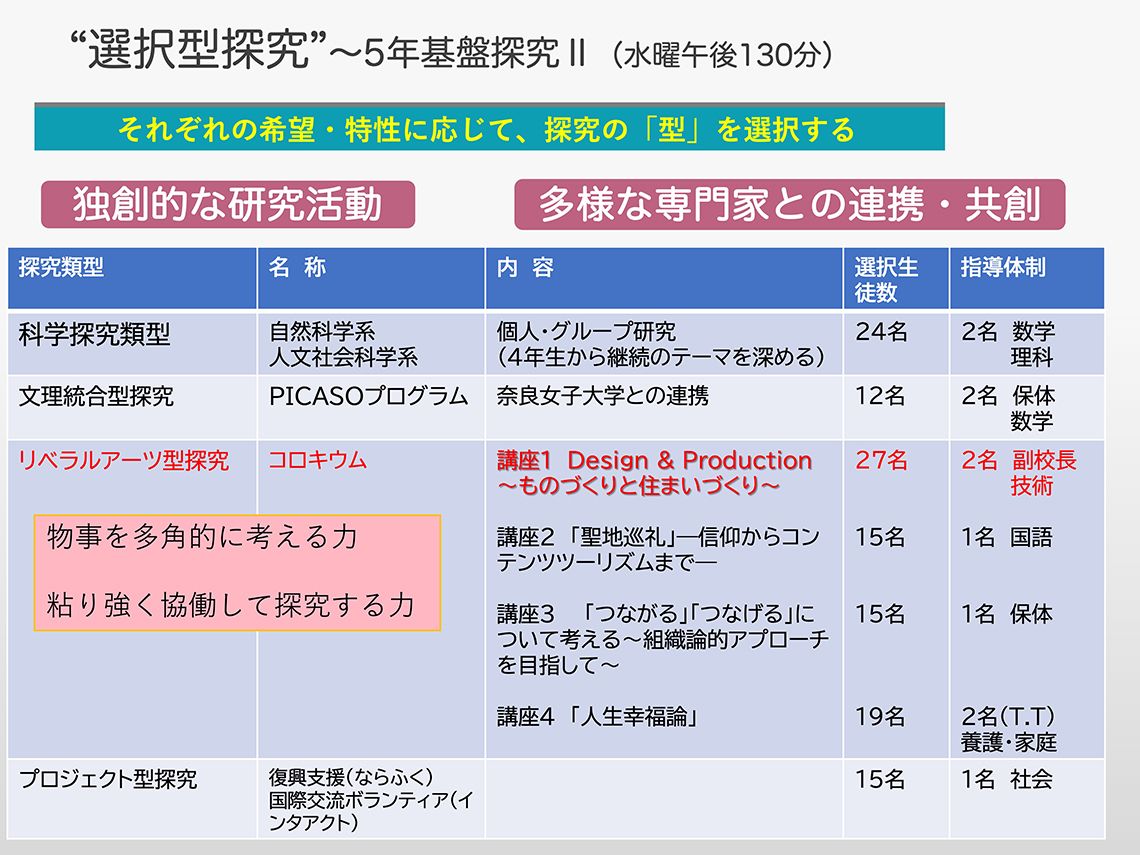

「基礎探究Ⅱ」のプログラム。4種類の探究スタイルがある。「リベラルアーツ型探究」では4講座を開設。「Design & Production」には2023年度は2校27人が参加。(提供:奈良女子大学附属中等教育学校)

毎週水曜日2コマ(1コマ65分)の「基礎探究Ⅱ」は、個人やグループで課題を見つけて探究したい生徒、大学教員による指導のもと探究を進めたい生徒、教員から与えられた課題を研究したい生徒などそれぞれに適した学びとしたいと考えました。そこで4種類の探究スタイル「科学探究類型」「文理統合型探究」「リベラルアーツ型探究」「プロジェクト型探究」からの選択式としています。

このうち、リベラルアーツ型探究「コロキウム(議論の意)」は、毎年テーマが変わり、かつテーマも複数設置されます。ここに、企業から与えられた課題を探究する学び「Design & Production ~ものづくりと住まいづくり~」を選択肢の一つとして加えました。

企業・大学と連携した探究的な学びのプログラムは、大和ハウス工業株式会社(以下、大和ハウス)が2021年に「みらい価値共創センター コトクリエ」を奈良市内に設置したこと、2022年に奈良女子大学に工学部が開設されたことと並行して、同社と連携協定を締結したこと、同社から、奈良の子どもたちとともに未来を考えることで地域貢献をしたい、そのモデルとなるようなプログラムを本校と構築できないか、とお声がけいただいたことにより、本校の探究的な学びに同社社員が関わるプログラムづくりが始まりました。

子どもたちから大人まで、あらゆる世代がともに学び、考え、成長する場として構想された、大和ハウスグループ「みらい価値共創センター コトクリエ」。企業連携により生徒たちの探究活動の場となっている。(提供:大和ハウス工業株式会社)

プログラムの内容や課題については毎年、教員と企業で相談しながら決めています。「前年度を踏襲した課題」ではなく、変化やバージョンアップ、挑戦などが求められていることを感じ、よい刺激を受けています。

初年度である2021年度の連携授業では、住まいづくりとまちづくりをテーマとし、本校の生徒のみで探究しました。次年度には、まちづくりに必要な哲学を育てることを目的に、奈良教育大学SDGsセンターと協働。

2023年度は、さらに複数企業との連携に取り組みました。1学期に、地元の工作機械メーカーで世界を市場としているDMG森精機株式会社(以下、DMG MORI)と連携し、ものづくりにいたる課題設定・製品企画などを経験。その後、2・3学期には、大和ハウスと連携した探究を展開。奈良市立一条高校の生徒も参加しました。

2024年度からはDMG MORI、大和ハウス、奈良教育大学SDGsセンターと連携するとともに、奈良教育大学学生や院生も授業支援に参加。他校の生徒の参加も前年度より増えました。

今回、新しく参加したのは、アートやデザインに興味をもつ生徒の多い学校です。本校とは異なる特色をもつ学校の生徒が加わることで、課題について、多様な視点から考えを深めることが可能になると考えています。

2024年度は「住まいと共存するエネルギーセンターを核としたまちづくり」を課題に3校の生徒がともに探究(提供:奈良女子大学附属中等教育学校)

「もの」を分解して「機能」を整理 新たな価値を創出~DMG MORIと連携

DMG MORIは工作機械の設計開発、生産、販売を行うグローバルトップシェア企業です。そこで同社からは、まず、製造業の基礎的な考え方について講義を受け、その後は新製品の生み出し方などのワークショップを実施。週1回、計10回で行いました。

製品の機能を考える授業では「ある機能をもった製品をばらばらに分解してどのような機能があるかを整理する」「それぞれの機能についてどのような部品が必要かを理解する」講義の後に、新製品を企画するワークショップを行いました。ある生徒は、「風を出さずに部屋を冷やす」扇風機を企画。社員の方にアイデアを評価されていました。新製品の企画を部品レベルから考える体験は、ほとんどの生徒にとって初体験で新鮮だったようです。

企業スタッフや大学生とともに、新製品開発に向けて課題を整理(提供:奈良女子大学附属中等教育学校)

土地開発を計画 建造物をデザインして成果発表~大和ハウスと連携

1学期のDMG MORIとの連携授業の体験を踏まえて2・3学期は、大和ハウスからの課題を探究します。2023年度の課題は「奈良市内の指定された土地を題材にした新しいまちの開発計画を提案する」でした。生徒は現地でフィールドワークを行い、開発プランを考え、コンセプトを決めていきます。11月には中間発表を行い、企業からコメントをもらって企画をブラッシュアップしていきます。

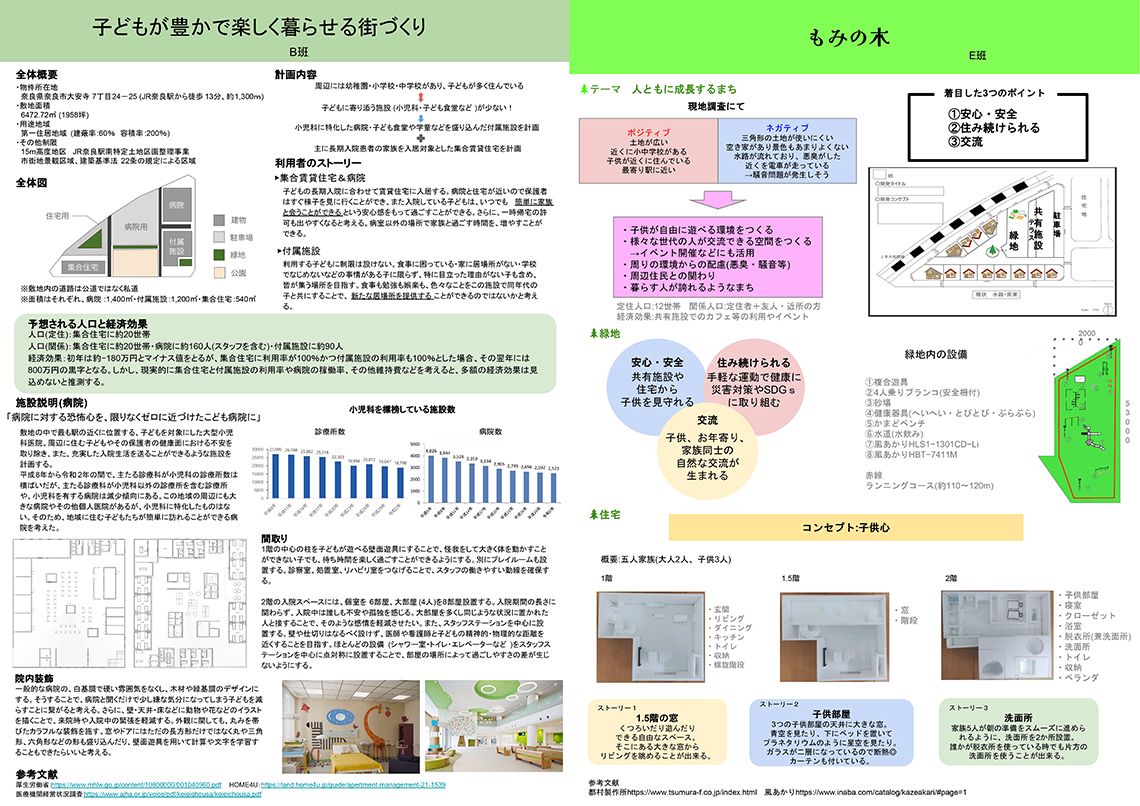

中間発表まではグループワークで行い、その後は個人活動です。中間発表でまとめた開発プランをもとに、そこに設置する建造物やデザインなどを考えます。2月には、ポスター発表による最終発表会を実施。映像や模型を制作するなど、さらなる工夫を凝らす生徒もいました。

成果発表会は高1・高2と合同で行い、中学生も参観するようにしました。中学生が発表内容に興味をもつことで、本プログラムに参加したいと考える生徒が増えるのではないかと期待しています。

昨年度の最終発表作品(提供:奈良女子大学附属中等教育学校)

企業連携で教員の評価の観点が変わり、生徒はゴールが明確になった

企業連携の学びは教員にとって、探究的な学びに関する新しい評価の観点を知るきっかけになりました。

本校のような大学進学者の多い学校では、探究的な学びについて「大学の研究につながる」点を重視する傾向があり、評価の観点も「実証的かなど、学問的な価値が高いかどうか」になりがちです。しかし企業が評価で重視する観点は、それとはやや異なるものでした。生徒が自己評価で用いる評価の観点を、連携企業それぞれが作成したところ(後述)、2社の内容には共通点が多く、いま必要とされている力について改めて認識する機会となりました。生徒にとってはゴールが明確になるとともに、自己の強みの理解にもつながります。

DMG MORIの授業で生徒は、次の7つの観点で自己評価しています。さらに各グループでサポートしている学生も、毎時間、同じ観点で生徒を観察・評価しています。学生の評価内容を見ると、生徒それぞれの個性を理解する力が育っている、と感じます。学生は「観点が明確なので、生徒のどのような姿に着目すればよいのかがわかった」「今後は適切な声がけや主体的に考えるための肯定的なアドバイスができるようになりたい」と話しています。学生の探究活動を組織する力や生徒の個性を見る目も回を追うごとに高まり、「探究に強い教員の養成」につながっているのではないかと感じています。

7つの観点(DMG MORI)

▼アイデア創出(主体的に物事を関連付け、アイデアを生み出すことができる)

▼知識・調査(さまざまな媒体を使って多くの情報を調査、活用できる)

▼リーダーシップ(グループ全体のことを考えつつ、話し合いをリードし、取りまとめることができる)

▼対話(他者の意見を聞いて、建設的な提案をするなど、他のメンバーとよい対話ができる)

▼価値の発見(新しい価値を見出し、ストーリーのあるアイデアを提案することができる)

▼内省・メタ思考(別の視点や考え方を見つけ、グループの議論を次の段階へ引き上げることができる)

▼構造化(プラン全体を見渡してアイデアを構造化したり、カテゴリに分類したりするなど、論理的なプランづくりに貢献できる)

自己評価アンケート(大和ハウス)

▼対話力(他者の意見を聞いて、建設的な提案をするなど、他のメンバーとよい対話ができた)

▼思考力(単なる思いつきでなく、調べたことにもとづいて、問題を深く考えることができた)

▼発想力(これまでとは違う新しいアイデアを考えることができた)

▼積極性(自分で考えて前向きに課題に挑み、意欲的に行動してグループ活動に貢献できた)

▼伝える力(考えたことを聞いている人たちにうまく伝えられた)

▼遂行力(課題に対して、じっくりと粘り強く考えることができた)

▼探究力(実社会や実生活の自ら設定した課題を深掘りし、社会の問題解決に向けて自分なりの考えをもって取り組めた)

▼プレゼン力(考えたことを論理的にわかりやすく資料にまとめ、聞き手に伝わりやすいように発表できた)

生徒はスマートフォンを使って、「Googleフォーム」で単元ごとにふり返りを行っている。

教員、大学生、企業で毎回リフレクション。多様なスタッフの「共通理解」「意思疎通」図る

本取組が軌道に乗るまでは、困難もありました。最も難しさを感じた点は、教員、大学生、企業スタッフの意思疎通と共通理解です。

まず「ゴールをどこに置くか」の共通理解が最初の課題になりました。企業は、前述したように新しい価値を社会に届ける点をとても重視します。これは教員がもつ探究のイメージにはなかった価値観でした。

生徒指導面についても同様です。企業スタッフや大学生が、やる気がそれほど感じられない一部の生徒に対して介入すべきかどうか、どう介入すべきか、さらに進めたい生徒についてはどうするかについて戸惑うようすが見られました。また、探究を進めるうえで内容や手法について軌道修正をしたほうがよいのではないかと感じた際にも、チームで取り組んでいるため、教員の判断のみで変更することはできません。

これらを解決するため、教員、大学生、企業のスタッフで、探究の授業後、毎回リフレクションの時間を1時間程度とることとしました。皆の時間の確保は大変でしたが、これが大変よかったと思います。探究活動をしている生徒の様子や発言に基づいて、それぞれの立場から考えやアイデアをシェアし、次の時間への展開を考え合う、そんな時間を定期的に設けたことで、指導者側もチームとして、また個人としても成長していった気がします。これは、単に1回限りのスポット授業や講義では得られない成果かもしれません。

授業後は企業スタッフ、大学生、教員が一緒にリフレクションを行っている。(提供:奈良女子大学附属中等教育学校)

今年度はものづくり(工学系)とSDGs(人文社会系)から選択

2024年度の探究活動は、前年度とは2点変わっています。

まず、本プログラムを選択している生徒33人のうち14人が私立女子校の生徒と、約4割が他校生となりました。多様な関心をもつ生徒が参加することも考慮して、1学期の学習をものづくり(工学系)の授業に加えて、奈良教育大学教員によるSDGsの授業(人文社会系)を選択できるようにしました。

2学期は前年度同様、大和ハウスによる課題探究を合同で行っています。今年のテーマは、老朽化が進む奈良市のごみ処理場「クリーンセンター」の移転先が決まらないというリアルな課題を取り上げ、現実とは異なるいくつかの移転先をモデル的に示したうえで、地域住民のウェルビーイングに役立つようなクリーンセンターを拠点としたまちづくりを企画・提案する内容です。

奈良教育大学の教員とSDGsをテーマに春日山原始林でフィールドワーク(提供:奈良女子大学附属中等教育学校)

課題探究の体験が生徒の進路選択に影響を与えている

本取組の大きな成果は、生徒が工学的な視点でものづくりを考える体験と、建築的な視点でまちづくりを考える体験が継続してできることです。デザインや建築に一層の興味をもつようになる、工学の重要性や面白さに気づくなど、生徒の進路選択に影響を与えています。

なかには「デザインや建築に興味があるので、大和ハウスのプログラムに参加した」と、企業の取組に興味をもって選択する生徒もいました。また、企業連携の探究について「自分では思いつかないような課題が出されるので考えがいがある」「企業によるインプットが最初にあるので、それを基に課題を考えることができる」「企業のアドバイスが具体的で次のアイデアにつながる」「課題に対してさまざまな要素を検討する必要があり、すべてをつなげていくのが楽しい反面、難しい。これはものづくりだけでなく、さまざまなことに応用できる」という生徒もいます。

企業連携や他校と協働した探究は生徒にとっても新鮮で、探究に対する考え方や取り組む姿勢が変容したようです。探究活動の体験を活かし、総合選抜を選択して大学受験する生徒も増え、実績も出ています。

探究に対する教員の考え方が変わる

まったく異なる世界との連携と、毎時間のリフレクションにより、探究に対する教員の考え方も変わりました。これまでの探究は、大学の研究がモデルとなっており、生徒が自ら課題設定して究めることを重要視していました。特にスーパーサイエンスハイスクールなどの研究指定校ではその傾向が強く、探究活動がどんどん難解になっていく傾向があったようにも思います。

しかし現在進めている探究では、多様な他者に具体的に役立つものをつくり上げること、世の中に新しい価値を創出することがゴールとなります。そうなると、本校とは異なるタイプの生徒が所属する学校との協働は、多様な考えや感覚、視点を共有するという点で、より重要な意味をもつようになります。生徒は本プログラムでスキルや知識以上にコンセプト=思いが重要になることを学んでいると感じています。

今年度でスーパーサイエンスハイスクールの第4期が終わり、次の指定に向けて準備を進めているところです。第5期では、本実践を活かし、社会のさまざまな人たちと協働して探究する場をつくる取組を軸とすることを考えています。

※本記事の情報は取材時点(2024年11月)のものです。

奈良女子大学附属中等教育学校

奈良女子高等師範学校附属学校として創設され、2020年に創立110年を迎えた。1973年より中高一貫教育、2004年に中等教育学校。2005年にスーパーサイエンスハイスクールの指定を受け、現在4期目。2023年度より国の教育課程特例校。文系理系の枠を越えてリベラルアーツを涵養する6年一貫の共創型探究活動を実施。企業連携、大学連携、他校連携など「社会との共創」を重視したカリキュラムを編成し、発信している。