スモールステップで生徒の学習意欲を高める

導入を検討している先生へ

事例概要

- 実践している学校

-

神奈川県立海洋科学高等学校

- 実践している学科

-

無線技術科

- 活用する場面・授業

-

海洋情報技術

- デジタル教材等を導入したねらい

-

プログラミング教育の本来の目的である論理的思考力や表現力を育むための環境づくり

- デジタル教材等を活用した指導内容

-

生徒が1人1台の端末をもった環境下において、端末を生かすためのツールとして「ロイロノート・スクール」を採用。グループワークでの協働活動だけでなく、課題提出やフィードバックなど、生徒と先生間でのコミュニケーションにも活用している。プログラミングの導入では未経験の生徒も取り組みやすい「Scratch」を使い、プログラミングロボット「ビュートトレーサー」などを活用して、スモールステップで成果をあげていくことで、生徒のモチベーションの維持に努めた。さらに、「Scratch の命令ブロックとC言語の対応表」を作成し、本格的なC言語でのプログラミングによる実習につなげた。

使用機材:iPad、プログラミングロボット「ビュートトレーサー」、Arduino UNO、電子黒板、プロジェクタ、Wi-Fi環境

使用教材:Scratch、C言語、ロイロノート・スクールなど

- 学習効果等

-

導入のフローチャート作成では、目標の実現に向けてのアルゴリズムを体験によって理解し、グループワークによって、分析力も養うことができた。最初はプログラミングがうまくできなかった生徒たちが、次第にできるようになるという成功体験を積んでいくことで、自ら「もっと学びたい」という意欲が生まれた。授業がきっかけでコンピュータに対する意識が大きく変わり、プログラミングに関わる進路を選んだ生徒もいる。

- 先生の感想

-

これまでのプログラミング教育では、生徒たちにとってほぼ経験のない本格的なプログラミング言語を扱うことから難易度が高く、プログラミング言語を学ぶことに終始してしまいがちであるとともに、生徒のモチベーションを保つことが難しいといった課題があった。授業での手法や、導入に使うプログラミング言語を試行錯誤して変えていった結果、現在のフローチャート作成から、Scratchを体験し、C言語へつなげるという方法に落ち着いた。結果として、多くの成功体験を生徒にもたらし、プログラミングを通じての思考活動ができたと実感している。

どんな授業を実践したのか

「海洋情報技術」では、プログラミングやネットワーク、データベースなどの基本的な知識や技術を学びます。プログラミング教育においては、コンピュータが内部でどのように情報を扱い処理するかを理解し、目的に沿った動作をさせる方法を考える、生徒の思考活動を主体としています。その過程において、問題発見や課題解決プロセスに必要な論理的思考力を養い、自己実現能力を高めることを目的としています。

その取組に必要なのが、環境づくりです。1人1台の端末導入にともない、本校ではiPadを採用しました。さらに端末活用のためのツールとして、授業支援ツールの「ロイロノート・スクール」を選びました。また、プログラミング言語の導入にはビジュアルプログラミングの「Scratch」やプログラミングロボットなどを活用しています。

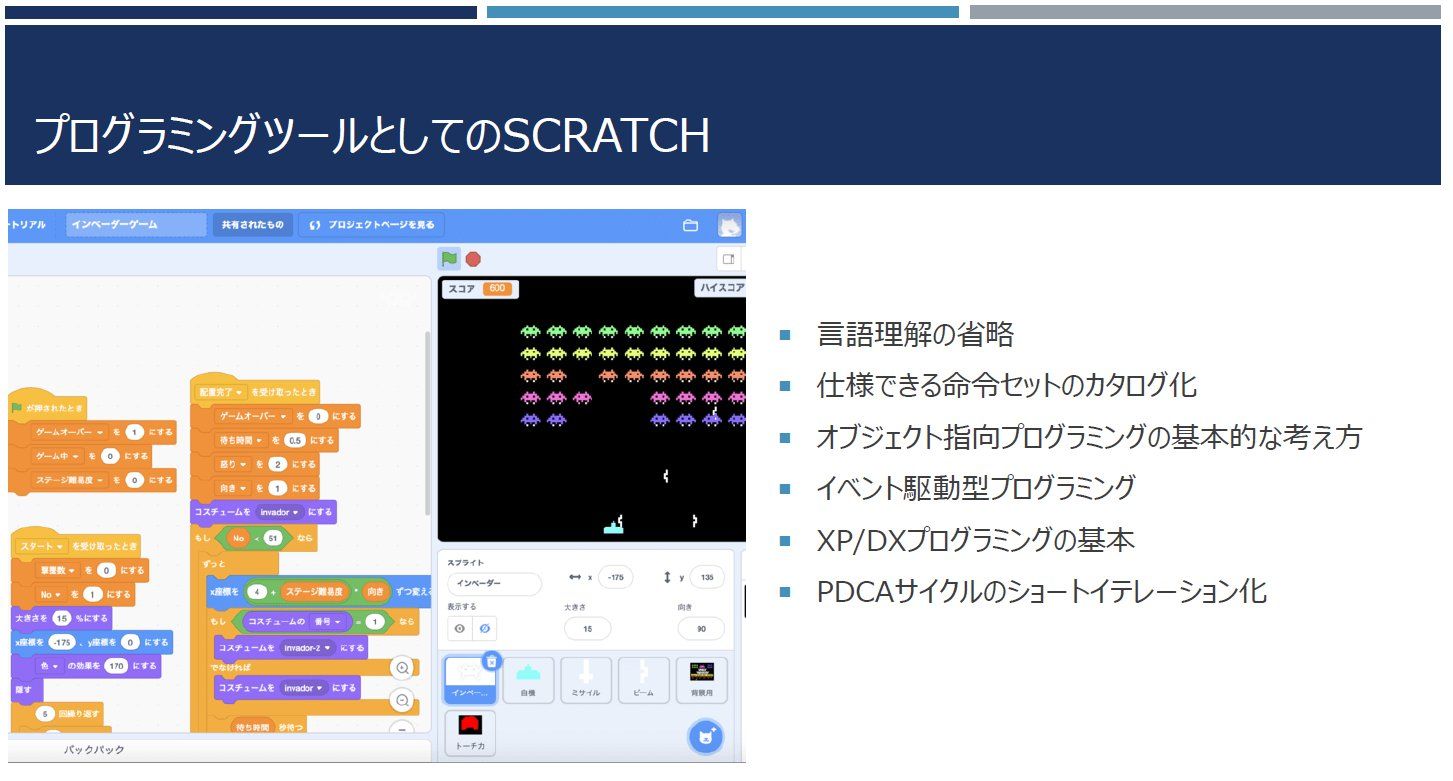

Scratchは、あらかじめ必要な「命令ブロック」が用意されているため、言語理解の過程を大幅に省くことができる。(提供:神奈川県立海洋科学高等学校)

プログラミングをするうえで重要なことは、「こういう動きをさせたい」「こんな処理をさせたい」という目標があり、それを実現するためには、どういう作業手順や加工が必要なのかなど、可能な限り小さな問題に置き換えていくことです。

大きな問題のなかに含まれるいろいろな要素を取り出していき、それをどんどん単純化していく。その単純化したものの行き着いた先が、プログラムです。そのように考えると、世の中のあらゆることは、プログラムやアルゴリズムに置き換えることが可能です。

そこで、プログラミングを行う前に、まず身近な日常の動作や生活のフローチャートを書くところからスタートしました。例えば、「カレーのつくり方」という題材では、過程をひとつひとつ分解できておらず、切る過程や水を入れる過程が抜けていたりして、全員がカレーにならないという結果になりました。カレーひとつつくるまでに沢山のプロセスがあることに生徒たちは驚き、とても盛り上がりました。

フローチャートの作成にはロイロノート・スクールを活用しました。班ごとにフローチャートを作成し、ほかの班と交換して仕上げていくグループワークでは、他者の視点や解釈を理解し、第三者的視点に基づいて問題を分析する能力を養うことができました。この活動を通じて、論理的思考の素養をつくりだし、かつ、コンピュータやプログラミングへの抵抗感をなくすことができたと考えています。

次にC言語などの一般的なプログラミング言語への中継ぎとして、まず「Scratch」でプログラミングの実習を行いました。Scratchは「命令ブロック」の並びがフローチャートとほぼ同じであり、プログラミング初心者でも言語の理解に時間をとられるということがありません。簡単なゲームを作成したり、プログラミングロボットで、ライントレースをさせたりといった体験を通じて、前のフローチャートで理解したアルゴリズムをScratchで実践しました。そのうえで初めて、C言語やBASICなどのプログラミング言語に落とし込んでいくという授業の流れを設計しました。

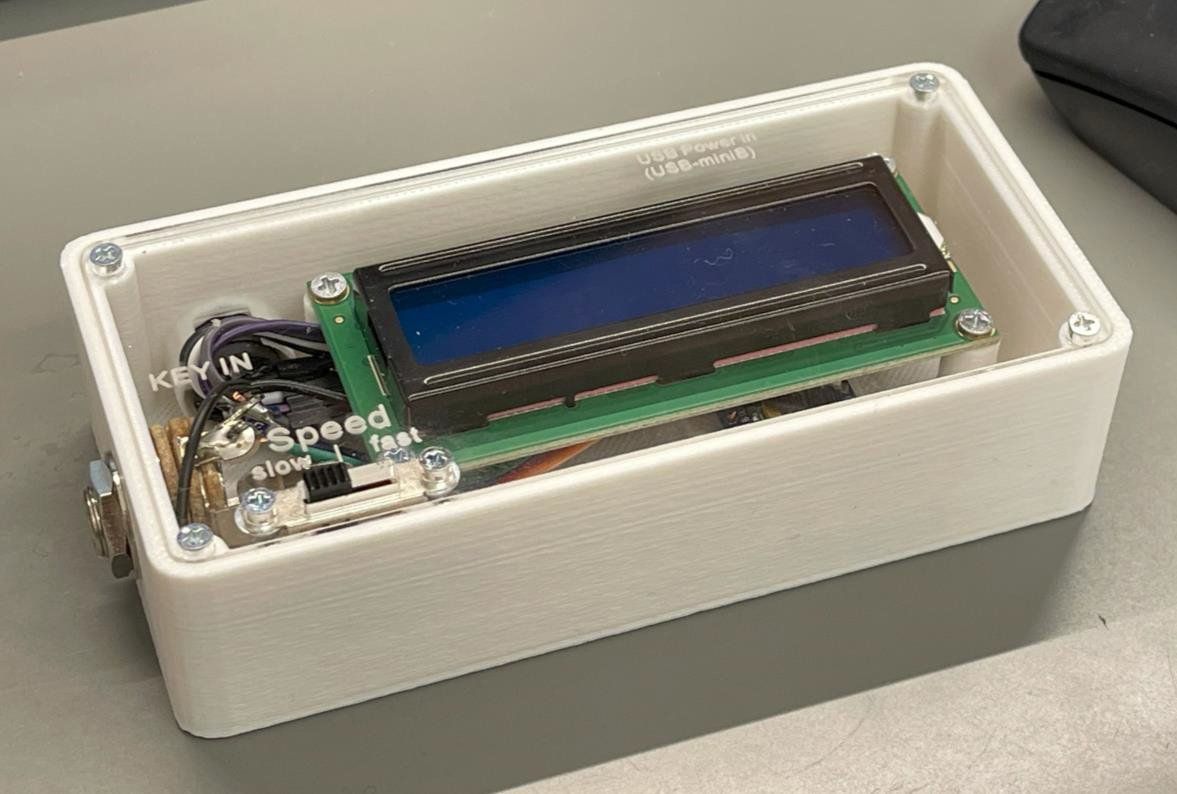

実習で制作したモールス練習機。概要や機能の仕様を設計し、最終的にはC言語でプログラミングをした。(提供:神奈川県立海洋科学高等学校)

どのような工夫をしたのか

大きな課題が、生徒のモチベーションをどのように維持するのかということでした。Scratchであれば、簡単なゲームをすぐにつくることができ、対応している周辺機器も多いため、実際のものを動かしながら学ぶ環境をつくりました。

わたしが使用したのは、価格も安く、ScratchだけでなくC言語でも動作する「ビュートトレーサー」です。ライントレースだけでなく、アイデア次第でさまざまな拡張をすることが可能です。

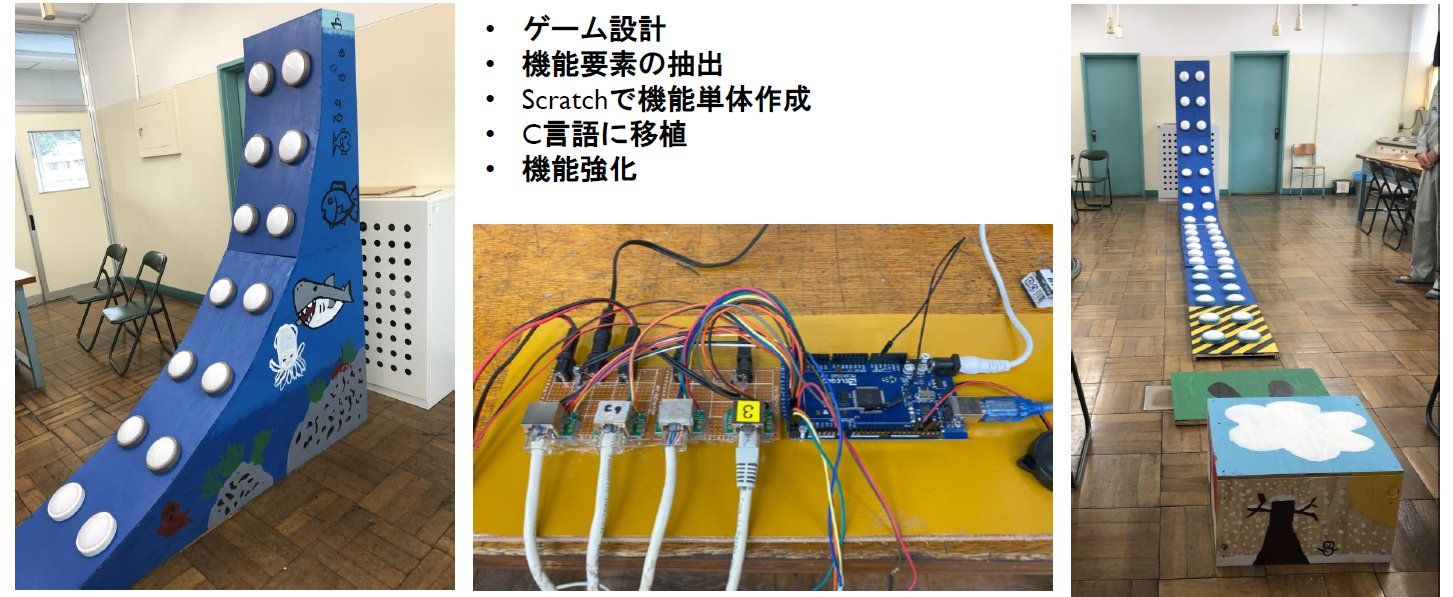

「課題研究」の授業では、遊びの要素をテーマに「体感型ゲーム機」を制作しました。このときは、「遊びはどうやって実現されるのか」というところからスタートしました。制作していく過程では、例えば、「光るランプを移動させるためには、どういう手順を踏めばいいだろうか」という問題を、「光を移動させる」という一言で表すのではなく、ひとつひとつ単純化していくという作業を行って、進めていきました。

課題研究では、人気のゲームをイメージした作品に挑戦した。(提供:神奈川県立海洋科学高等学校)

どのような苦労を、どのように乗り越えたのか

プログラミング教育で、苦労したのはプログラミング学習の導入です。

わたしが最初に実施したのは「課題研究」の授業でしたが、最初からScratchで進めたわけではなく、当初はC言語をはじめとした、ほかのプログラミング言語で取り組んでみました。しかし、生徒の多くはプログラミング言語の経験がなかったことから難易度が高く、まったく形にならないという結果になりました。そこでやり方を変えて、生徒に付きっきりで教えてみる、プログラミングの数をこなすなどの方法を試してみましたが、いずれもうまくいきませんでした。

その後も対症療法的に、プログラミング初心者の生徒でもより始めやすい敷居の低いソフトを次々と試していった結果、Scratchに落ち着いたという経緯があります。Scratchは、小学校で使われているイメージがあるかもしれませんが、「命令ブロック」という形で、コンピュータの処理動作を端的にモデル化しています。このブロックをつなげていくことで、アルゴリズムを構築し、その場ですぐ動作を確認することができるのは大きな利点です。

Scratchはハードルが低く、プログラミングの入門に向いている。(提供:神奈川県立海洋科学高等学校)

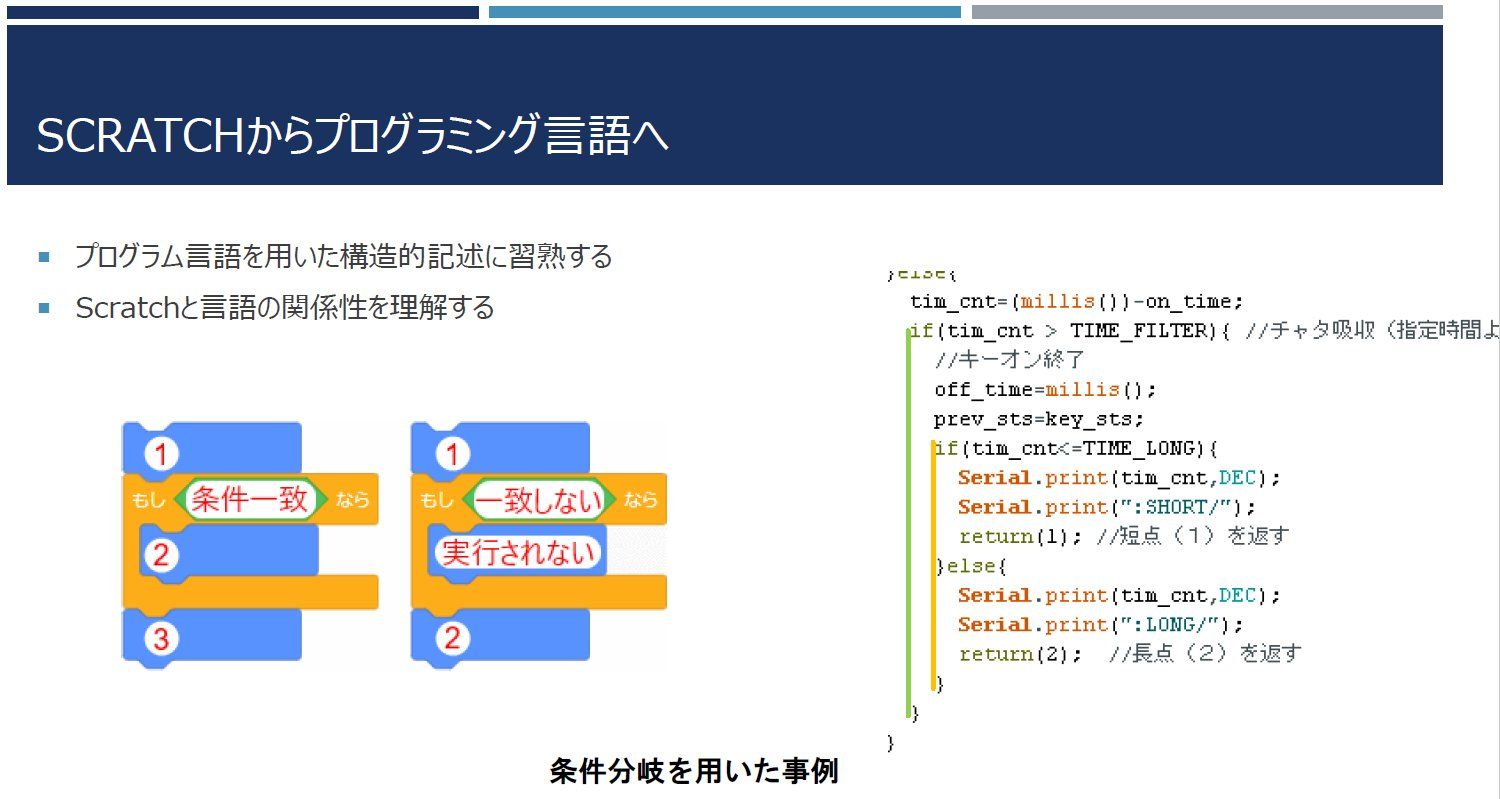

また、実習や課題研究では、最終的につくりたいものが決まっていたため、「Scratchでプログラミングができた」で終わってしまっては、本来つくりたかったものには達しません。ScratchからC言語などの一般的なプログラミング言語にもっていくために、「Scratch の命令ブロックとC言語の対応表」を生徒向けに用意し、ScratchのプログラムからC言語へと導いていきました。

生徒にどのような学びの効果があったのか

ICTの活用で感じたことのひとつが、生徒と先生の距離をより縮めることができた点です。

例えば、ロイロノート・スクールを使うことで、生徒と先生の間のコミュニケーションがリアルタイムで可能になります。課題の提出やフィードバックといったやり取りだけでなく、授業のなかで意見を出し合う場で、積極的に生徒が発表できるようになりました。特に、発表が苦手な生徒、もしくは挙手して意見を述べるのが苦手な生徒から、多くの意見を聞くことができるようになりました。

そうした生徒の変化だけでなく、わたし自身も、「この生徒は、こんなことを考えていたんだ」と、気付くことが増えたのはとても大きなことでした。

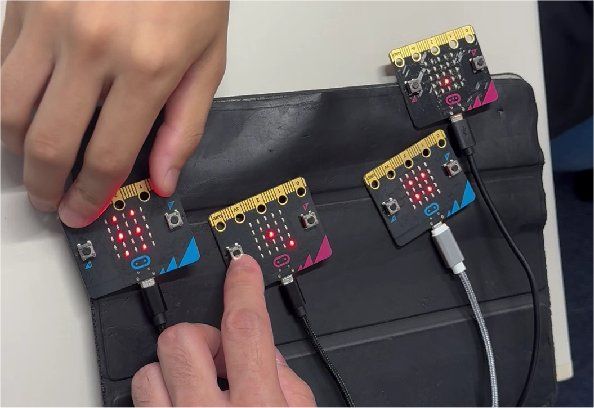

micro:bitを用いたプログラミング実習の様子。(提供:神奈川県立海洋科学高等学校)

また、このプログラミングの授業がきっかけで、卒業後の進路に悩んでいた生徒がプログラミングに興味を持ち、現在はプログラマーとして第一線で活躍しています。最初は「パソコンは楽しいおもちゃ」という認識だった生徒が、プログラミングで試行錯誤して少しずつできるようになっていくなかで、「もっとやりたい」と思うようになったそうです。自分の進路を見出せずにいた生徒が、新たな可能性を自ら発見できたことは、とても良かったのではと思っています。

生徒の活躍の場として、eスポーツにも取り組んでいる。2021年の文化祭では、生徒の企画による「eスポーツ大会」も開催された。(提供:神奈川県立海洋科学高等学校)

先生にはどのような意識の変化があったか

わたしや同僚が行ったこれらのプログラミング授業は、授業設計のアドバイスや情報共有をすることで、後任の先生方にも引き継がれています。今後はChatGPTなどの生成AIの活用も検討しているところです。

学校全体のICT活用については、ICTを導入した当初より、「ICTは特別なことではない」「使ってみると便利だ」という理解が広まり、多くの先生が積極的に活用するようになりました。

現在はさまざまな授業でICTが活用されている。

例えば、コロナ禍の休校時は、輪番体制になっていても、職員会議ではまだオンライン会議が導入されておらず、学校に来ている先生しかリアルタイムで情報を得ることができませんでした。そこで、わたしが試しにオンライン会議を立ち上げてみると、次々と先生方が参加されるようになりました。

わたしの場合は、まず、自分の不便を解消するためにICTを活用したことがきっかけでした。デジタル化というと、どうしても、「特別なことをしないといけない」と思われる先生もいらっしゃいます。改まって「ICTを使ってください」と言うと、構えてしまう先生方も少なからずいます。

けれど、特別なことはしなくてもICTを授業に取り入れることはできます。例えば、紙のプリントをPDFに置き換えて、Classroomで配付する。いままでやってきたことの何か一つを、デジタルに置き換えてみるだけでいいんです。「普段通りで大丈夫ですよ」と、先生方が気軽にできるような声がけを行ってきたところ、小さな一歩から始めるようになり、学校全体に広がっていったと感じています。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2024年8月)のものです。