生徒が自らドローンの活用法を考える授業に

導入を検討している先生へ

事例概要

- 実践している学校

-

神奈川県立海洋科学高等学校

- 実践している学科

-

無線技術科

- 活用する場面・授業

-

課題研究

- デジタル教材等を導入したねらい

-

無線技術科の「課題研究」において、最新のドローンの技術を習得し、かつ、水産業に即した活用法を考える実習を行う

- デジタル教材等を活用した指導内容

-

無線技術科3年生の「課題研究」で、ドローンをどのように活用できるかを生徒自らが考え、実習を行った。最初に座学で空中ドローンや水中ドローンの仕組みを学び、次に校外の練習場や学校の体育館、プールで操作を学んだうえで、実習に臨んだ。課題研究のまとめでは授業支援ツールの「ロイロノート・スクール」の共有機能を使い、個人ワークやグループワークなどを行った。

使用機材:iPad、水中ドローン「FullDepth DiveUnit300」「FIFISH V6」「CHASING M2 PRO」、空中ドローン「DJI Mavic3Classic」「DJI Phantom4」、Wi–Fi環境

使用教材:ロイロノート・スクールなど

- 学習効果等

-

授業を行う以前は、ほとんどの生徒はドローンを体験したことがなかったが、操作に慣れてくると、「もっと飛ばしてみたい」という意欲があらわれ、さらに「ドローンには、どういう使い方があるか」ということを自分たちで考えるようになった。近隣の海の課題である「磯焼け」を調査するという授業では、自治体や漁業協同組合、大学と連携して授業支援を受けた。さらに、授業をもとに汎用的なプログラムを作成することで、海洋分野人材の育成をめざす。

- 先生の感想

-

導入当初は、ドローンの活用や安全指導のほか、練習場所を見つけることなどの苦労はあったが、生徒が興味を持って積極的に取り組み、楽しんでいる姿を見ることができた。特に、水中ドローンは水産業に関連するテーマで授業を行いやすいというメリットがある。2024年度からは希望者に向けたドローンの操縦士資格取得のための実技講習をスタートしたので、今後は、本校でドローンの知識や経験を得た生徒が、それらを就職に生かせるような取組を行っていきたい。

どんな授業を実践したのか

無線技術科は、2021年度からドローンを授業に導入しました。主に活用しているのは、3年生全員が行う「課題研究」(3単位)の授業です。課題研究では、生徒はまず取り組みたいテーマを決め、同じテーマをもった者同士で班をつくり、1年間にわたって調査や研究を進めていきます。

初年度の2021年度は、空中ドローンや水中ドローンの活用を考える4つの班がつくられましたが、水中ドローンの導入時期がずれ、9月まで実機が使えないという事情がありました。そこで、1学期の間に座学でドローンの仕組みを学んだほか、ドローン研究を行っている慶應義塾大学SFC研究室ドローン社会創生コンソーシアムにご協力をいただき、水中ドローンの講習会を行いました。その他にも、ドローンの操作や活用に長けた“ドローン芸人”の「谷+1。(タニプラスワン)」氏には、ドローンの運用方法について、生徒たちにお話いただきました。

慶應義塾大学SFC研究室によるドローン講習会(提供:神奈川県立海洋科学高等学校)

空中ドローンの操縦については、学校近辺の上空はDID(人口密集地)など飛行に制限がある区域のため、体育館のほか、横須賀市が運営するドローン練習場をお借りし、そこで練習を行いました(ドローン練習場は2022年に閉鎖)。その後は国土交通省に飛行許可申請を提出し飛行許可を得て飛行練習に臨みました。

一方、水中ドローンの操縦については学校のプールを練習場として使いました。最終的には、実際に船で沖に出て水中ドローンを使用しますが、実習船はほかの科と共有している関係もあり、使える機会が限られています。そのため、沖に出られない日は、プールを使い実習を行いました。

学校のプールで、水中ドローンの操縦体験を行った。(提供:神奈川県立海洋科学高等学校)

課題研究のテーマは、2021年度と2022年度は「磯焼け」による環境調査としました。横須賀市の課題として「三浦半島の磯焼け」がありましたが、生徒は新聞などで知識としては持っていても、実際の状況を見たことがありませんでした。そこで、地元の海が現在どのようになっているのかを確認するところからスタートしました。実習船で沖に出た際は、水中ドローンで海底を撮影し、モニタで磯焼けの状況を確認することができました。

ここでは「何が磯焼けの原因か」という問いを生徒たちに投げかけると、生徒たちは「海中の水温の違いが原因かもしれない」と仮説を立て、水中ドローンを活用して調査することにしました。しかし初年度で試行錯誤していたことや、水中ドローンに搭載の温度計の分解能が1℃単位だった為、正確な水温を測るまでは至りませんでした。

そうした試みを行っているなかで、次に「海水の成分が原因かもしれない」という仮説を生徒が立て、実際に海水を採取することにしました。採水装置を自分たちで作成し、水中ドローンで撮影しながら海水の採取を行いました。残念ながら、分析まではできませんでしたが、自分たちで仮説をたて、実際に装置をつくって採取に成功したことは、生徒たちにとって大きな成功体験になりました。

こうした授業の実践では予期しないことも当然ありますし、逆に、わたしたち教員が生徒たちの考えから学ぶ部分も多々あります。そして、これらのノウハウが後輩へと受け継がれていくことで、そこから授業の幅も広がっていくのではと考えております。

船上で行った水中ドローンを使った釣りの実験

2023年度は、生徒から出た「水中ドローンを使った釣り」というテーマで、水中ドローンに釣り竿を装着した仕掛けをつくり、海中で釣りをするという実習を行いました。釣りを選んだ理由は、「現実的、かつ楽しそうであったこと」と「ドローンによる釣りが成功すれば、マリンレジャーの幅が広がり、より多くの人が海やドローンに関心を持ってくれる」という動機からでした。生徒は自分たちで考えた仕掛けをドローンに取り付け、実習船からドローンによる釣りを行いました。あわせて、VRゴーグルを使用し、海中の様子を確認しました。

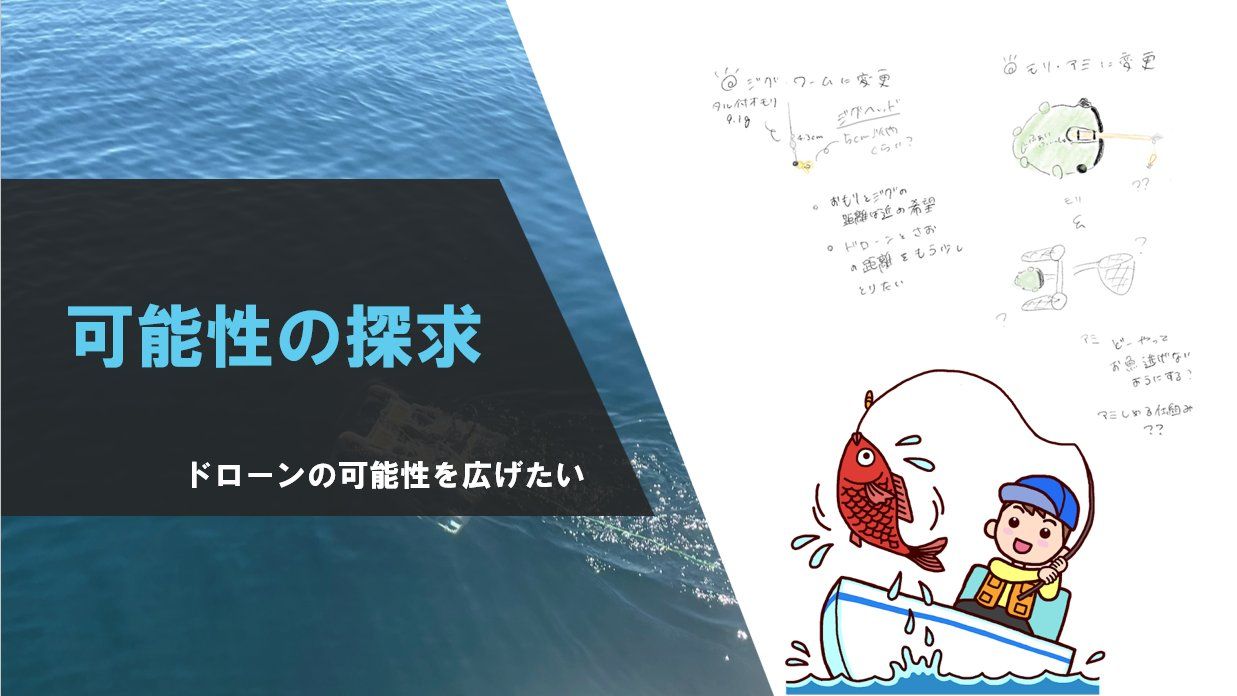

こうして1年を通して行った取組は、課題研究の成果としてまとめ、3月に全員が発表します。釣りを提案した班は「水中ドローンの可能性」というタイトルで、操縦訓練から揚収装置の開発、可能性の探求までをまとめていました。

この課題研究では、結果よりも、そのプロセスを重視しています。「飛んで当たり前」「水中にもぐって当たり前」と考えられているドローンを、どのように活用するかを考えさせることを目的としており、生徒たちは1年間にわたって、ドローンに触れながらその可能性を考えることができました。

生徒が作成した課題研究の発表スライド(提供:神奈川県立海洋科学高等学校)

どのような工夫をしたのか

課題研究ではプロセスを大切にしているため、できるだけ生徒が自分たちで考えるように指導しています。

例えば、「ドローンによる釣り」では、「釣り」という観点で考えれば、もっと良い仕掛けがあります。しかし、最初はそれほど凝った仕掛けをつくらず、単純な針と糸の仕掛けから始め、釣れるかどうかを試すところから行いました。

ドローンを使った釣りの実習

実際にやってみた結果として、「うまく釣れない」ということになれば、生徒が「どうしたらうまく釣れるようになるのか」を考えて、新しい意見を出すことを期待しています。ただし、必ずしもそうなるとは限りませんので、なかなか意見が出ない場合には、生徒に声かけをしながら、生徒自らが解決の糸口を見つけられるよう導いています。

そのほか、ドローンの操縦における安全確保という点には、かなり気を使っています。操縦自体は簡単で、ゲームコントローラーに近いもので操作するため、生徒はゲーム感覚で気楽に取り組んでいます。しかし、実際に空中で使用した際、生徒が慌てて操縦不能になる場合に備えて、コントロールを教官が交代できるようにして安全性を高めています。

ドローンを操縦する様子

また、「磯焼け」をテーマにした課題研究や水中ドローンの活用については、横須賀市と長井町漁業協同組合、慶應義塾大学SFC研究室と連携し、横須賀市が提唱する「海洋都市推進に向けた共創事業」にも参画しています。産官学連携によって授業支援をいただけるほか、本校の課題研究のフィードバックを、汎用的なプログラムとし、これからの水産業の人材を育成する取組を進めています。

どのような苦労を、どのように乗り越えたのか

導入当初は、正直なところ、「ドローンを使ってどんな授業ができるのか」と悩みました。さらに、ドローンの活用については、操縦練習場所の確保や限られた台数でのやりくり、安全指導など、さまざまな苦労がありました。

練習場所については、現在は体育館などを活用し練習を行っています。また、ドローンの台数も現在は空中ドローン28機、水中ドローン4機まで増やすことができました。

体育館で、空中ドローンの操縦練習を行う

2024年度からは、操縦士の国家資格「一等・二等無人航空機操縦士」の実技講習が行える登録講習機関に認定され、講習を校内で受けられるようになりました。筆記試験は別途受ける必要がありますが、希望する生徒は、数十万円の費用がかかる講習を無料で受けることができます。公立高校としては初めての試みで、そのために、わたしをふくめ3名の教員がドローン教習の修了審査員の資格を取得しました。ちょうど国の制度が変わる時期だったこともあり、準備に時間はかかりましたが、学校として、ひとつの大きな特色にもなったと考えています。

ドローン実技講習の様子(提供:神奈川県立海洋科学高等学校)

生徒にどのような学びの効果があったのか

ドローンを活用するようになり、生徒もとても楽しんで取り組んでいると実感しています。VRゴーグルを装着して海中をリアルタイムで見る体験では、「目の前に、海や魚が泳いでいてとても綺麗だった」と感動する姿が見られました。

VRゴーグルで海中を観察する生徒

これまでは、どちらというと、教員がテーマをつくり生徒を引っ張っていくという印象がありましたが、ドローンを導入したことで、生徒から「もっと飛ばしてみたい」という思いが生まれ、「こんな使い方ができるのでは」と一緒に考えるようになりました。「ドローンで何ができるのか」を積極的に考えられるようになったことはとても大きいと感じています。

船上でドローン実習を楽しむ生徒たち

また、本校と横須賀市、慶應義塾大学のSFC研究所などが連携した「ドローン社会共創コンソーシアム」において、生徒たちが考案した釣り用ドローンをベースに、ベンチャー会社が開発を行い、特許を取得しています。生徒たちにとっても、自分たちが考えたものが今後、商品化されるかもしれないという体験は得難いものですので、ぜひこうした成功体験をつくっていきたいと考えています。

先生にはどのような意識の変化があったか

苦労はありましたが、わたしはドローンなどの撮影機材が好きで、自分自身が楽しいという思いや、同じように取り組んでくれる同僚がいたことがモチベーションになりました。新しい技術はどんどん取り入れていきたいと考えていましたので、ドローンについても、「まずはやってみよう」というところから始めていきました。

現在は、実習と並行して、水中ドローンの操縦資格の取得も進めています。課題としては、生徒がドローンの操縦技術を身に付けて即戦力になったとしても、まだまだその先に繋がる進路先が整っていないということです。今後はドローンを活用した道に進みたいという生徒も増えていくと思いますので、幅広い進路選択ができるように、わたしたちも努力していく必要があります。

実習船に乗り込む生徒たち

そのためにも、官公庁や企業の方々と連携し、進路先の開拓を行っていきたいと考えています。2024年7月には、国内最大級のドローン展示会である「国際ドローン展」に公立高校として初めて出展したところ、様々な企業とのつながりもできました。そういったことをきっかけに企業から求人票をいただくこともありましたので、大変ではありますが、今後も本校の取組を知っていただき、生徒の体験や就職につながる活動を続けていきたいと思います。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2024年8月)のものです。