目的を明確にした動画で、週1時間の科目でも効果的に学べる

導入を検討している先生へ

- 須田 敦子(すだ あつこ)先生 保育科

-

動画は生徒にとってなじみやすく、「ここは絶対押さえたい」と思う部分を非常に効果的に伝えられるツールです。最初は教科書についている動画からでもよいと思います。できるところから活用を始めてみると、「今度は自分でつくってみよう」「他でも活用できそう」と、どんどんイマジネーションが広がっていきます!

事例概要

- 実践している学校

-

埼玉県立鴻巣女子高等学校

- 実践している学科

-

保育科

- 活用する場面・授業

-

保育基礎

- デジタル教材等を導入したねらい

-

知識や技術の定着が難しい保育科の専門科目において、生徒の不足している知識を補完し定着させ、学びへの意欲を引き出す

- デジタル教材等を活用した指導内容

-

保育科1年の「保育基礎」では、主に子どもの発達に関する知識や保育技術の定着をねらい、さまざまな月齢・年齢の子どもを撮影したオリジナルの動画教材を制作し、授業前に生徒に視聴させる「反転学習」と、「知識構成型ジグソー法」によるグループワークを組み合わせ、効果的な学習を実践している。さらに、単元ごとに「Google Forms」を使った10問ほどの小テストを行い、知識の確認と定着化をはかった。動画や課題の配信・提出には「Google Classroom」を使用した。ほかの学年でも、2年では「保育技術検定」の課題に沿ったテーマの動画、3年では保育実習の様子を撮影した動画を保育実習前の指導に活用することにより、保育実習に対する生徒の理解を促している。

使用機材:Chromebook(生徒購入、機種は学校指定)、Surface Pro 7(教員用)、プロジェクター、Wi-Fi環境など

使用教材:動画(教員制作のオリジナル)、教員用:PowerPoint、動画編集ソフト、教員・生徒用:Google for Education(Classroom、Forms、ドキュメント、スプレッドシート)など

- 学習効果等

-

教科書だけではわかりにくい部分を動画教材で補完し、さらに「知識構成型ジグソー法」で主体的に学んでいくことにより知識が定着化し、授業後に行ったアンケートでは9割の生徒が「授業が楽しい」と回答するなど、満足度も高いものになった。成績が低迷していた「保育技術検定」の合格率が97.6%と過去最高に上昇しただけでなく、高得点で合格した生徒の割合も増える結果を得られた。現在は、「保育基礎」だけでなく「家庭総合」の調理実習や、家政科学科の被服の授業など、他科目や他学科などにも動画の活用が広がり、それぞれ成果をあげている。

- 先生の感想

-

近年の核家族化などにより、生徒が身近で幼い子どもの発達段階を見る機会が減少し、一斉授業ではなかなか知識に結び付かないという課題があった。これまでさまざまな工夫を行ったが効果がなく指導に苦労していた。県の総合教育センターの研修で反転学習と「知識構成型ジグソー法」を学び、授業に取り入れたことで、大きな手ごたえを感じることができた。当初は動画教材の作成に苦労したが、総合教育センターからのサポートや、教員間での協力によって進めていき、現在は有効的な指導方法のひとつとして、さまざまな授業で活用できるようになった。

どんな授業を実践したのか

本校の「保育科」では、普通科高校と異なり、1年生から「保育基礎」(旧:「子どもの発達と保育」)を教育課程表に組み込んでいます。保育基礎では、子どもの発達や文化など、保育にまつわるさまざまな単元があります。特に「子どもの発達」については、教科書だけではなかなか理解しづらいため、動画で実際の子どもの姿を視聴する授業を年に何回か行っています。

例えば、「首がすわる」ということは発達の段階の知識として知っていても、実際にどういう状態かわからない。「ハイハイ」という言葉はわかるが、実際に乳児が「這う」という状態に結びつかない。子どもと関わる仕事を志して入学してくる生徒たちであっても、本当に学んでほしいことが浸透していかないという課題があり、そうした部分を動画教材で補っています。

授業用に準備したオリジナルの動画教材

事前に動画教材のQRコードを生徒に配布し、課題として授業前に見てくるように伝えます。生徒の多くは自分のタブレットやスマートフォンで視聴し、中には何度も繰り返し見ている生徒もいます。

さらに授業では、「知識構成型ジグソー法」を取り入れたグループワークを行っています。いずれも、2015年に埼玉県総合教育センターが行った研修を受けて、指導法の改善になるのでは……と考えて取り入れたのがきっかけです。「知識構成型ジグソー法」は、あるテーマについてまず個人で考え、次にグループで同じ教材を使って学ぶ「エキスパート活動」を行い、さらに異なる教材を使った人同士で班になり意見を交換し合う「ジグソー活動」を経て、全員で意見を出し合い、最後に個人の考えをまとめます。初年度に行った授業では、想像していた以上に生徒がいきいきと授業に取り組んでいる姿を見て、手ごたえを感じました。

対話によって知識を深める「知識構成型ジグソー法」

現在は、事前の動画視聴による「反転学習」と「知識構成型ジグソー法」を組み合わせた授業を年に数回といった頻度で行っています。「保育基礎」の授業は週に1時間しかないため、Google Formsを使った課題を授業外に出しています。単元ごとに、大体10問ほどのテスト形式で、約半分は生徒の考えなどを書かせる記述式にしています。

考えたことを「Googleドキュメント」にまとめ、最後にグループで発表を行う。

どのような工夫をしたのか

オリジナルの動画教材を制作した一番の理由は、生徒に「もっとも押さえてほしい」ものに絞った内容にできるからです。教科書や補助教材にもさまざまな市販の動画がありますが、「この部分を使いたい」とか「ここを特に学ばせたい」というねらいを明確にするためには自分で動画をつくることが最善の方法であると考えました。

経験がない生徒が多い「おむつ替え」は、動画視聴が効果的だったという。

ただ、注意点としては、動画に頼りきらず、緩急をつける必要があるということです。動画を見せるシーンが多すぎると、生徒が動画慣れしてしまい、こちらの期待した効果が得られないという経験をしました。

また、単元や題材によっては、動画教材に不向きなものもあります。紙芝居を演じるシーンを撮影した動画は、「立って演じる」ものでしたが、動画を見た生徒が「座って演じる」と勘違いしてしまうこともありました。また、画面の中だけでは、実際の子どもの身長がわからないといった経験などから、「動画は万能ではない」ことに気付きました。

生徒が動画を見た際に「どう見えるか」という視点を心掛けないと、こちらが意図した効果は得られません。これらの経験から動画を過信せず、自分の視点や目指すものを大事にしながら、どう補助的に活用できるかを考えて適切なタイミングで利用しています。

どのような苦労を、どのように乗り越えたのか

授業の実践をしていくうえでもっとも苦労したのは、ICT機器の活用です。

わたしは元々ICT機器が得意ではなく、むしろ苦手なほうでしたので、最初に動画教材をつくろうと思っても方法がわかりませんでした。しかし、わからないながらも動画作成に取り組もうとしていたわたしたちを、埼玉県総合教育センターの指導主事の方々が、とても丁寧にサポートしてくださいました。当時は撮影用のカメラもそろっていませんでしたので、機材をお借りし、撮影方法から動画編集、QRコードの発行までを教えていただきました。

また、当時一緒に研修を受けた同僚の先生と動画づくりに取り組んだり、研修を通じて埼玉県の他校の先生方とアイデアを出し合ったりして、ともに頑張る仲間がいたことは、慣れない中で授業実践を行う上での大きなモチベーションになったと思います。

動画教材をつくるにあたっては、教材に適した月齢・年齢の子どもを撮影する必要があります。わたしの親戚や本校の先生や卒業生など、さまざまな方にご協力いただいて動画を撮影しています。これらの実践は自分ひとりでは到底成し遂げられることではありません。人とのつながりがあって初めてできたことだと思っています。特に卒業生には、何度となく協力していただきました。かつて担任した生徒が、保育士の仕事と子育てを両立する忙しい毎日の中で時間をつくって学校に足を運び、後輩の学びのためにと、インタビューに答えてくれたり、お子さんの動画を提供してくれたりしています。動画の提供依頼の際には、特に文書で許諾を得たことはなく、口頭(電話など)で趣旨を伝えるかたちで協力してくれました。そのような深い理解のもとで提供していただいた貴重な動画ですので、授業での活用以外で外に出すことは控えています。

動画素材は、同校の卒業生にも声がけし、学校に来てもらって撮影を行ったほか、日ごろ撮っているお子さんの動画をいただくなど協力をしてもらった。

生徒にどのような学びの効果があったのか

大きな効果として表れたのが、2年生で受検する「保育技術検定」です。この検定は、もともと授業と並行して、知識や技術を高める場としていましたが、従来の一斉授業の指導法では、検定合格率が年々下降していました。動画や知識構成型ジグソー法による実践を始めたところ、97.6%というここ数年で最高の合格率になっただけでなく、合格した生徒が高得点を獲得するという成果を得られました。

動画は生徒にとって身近なツールであるため、多くの生徒はタブレットやスマートフォンで手軽に視聴をしています。繰り返し何度も見ることができ、わからない部分を確認しやすいのも大きな利点です。授業後に行ったアンケートでは、約9割の生徒が「授業が楽しかった」と回答しました。1年生の生徒からは、「友だちと一緒に動画を視聴し話し合うことで、自分が気づかない意見を聞いて、動画を確認して考えをまとめることができ、取り組みやすかった」という意見もありました。

友だちと一緒に動画を確認し意見を交わし合う生徒たち

さらに、動画を見て検定に取り組んだ2年生は「経験のないおむつ替えを事前に動画で見たことで、戸惑わずに練習できた」、幼稚園に実習に行った3年生からは「先輩の実習動画で、子どもとの距離感や接し方を客観的に見ることができた」といった声もあり、生徒にとっても良い学びを得られていることを感じています。

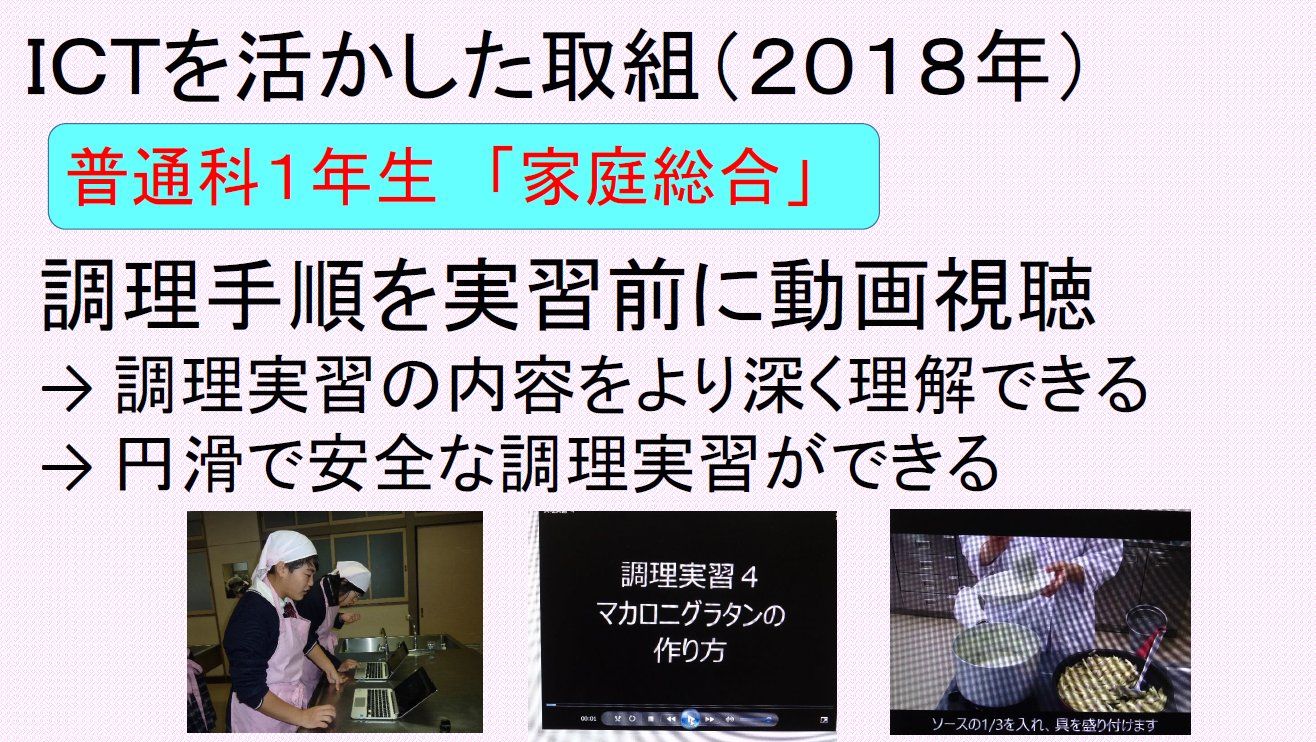

先生にはどのような意識の変化があったか

動画教材をつくるノウハウ、効果を得られたことで、ほかの教科などにも応用するようになりました。例えば、「家庭総合」の調理実習では、本校の調理室で、実際に生徒が使う調理器具で同じ手順で調理し、調理のポイントなども盛り込んだ動画を、同僚の先生と一緒に作成しました。当日は、この動画を事前に視聴したところ、とても円滑で安全な調理実習を行うことができました。また、調理室の一角にChromebookを設置し、手順を確認できるようにしました。そのほか、家政科学科の被服の授業では縫い方の動画教材を作成するなど、校内でも活用が広がっています。

調理実習でも動画を活用

動画を活用したことによって、生徒の学びが深まるだけでなく、「この場面でも活かせそう」といった自分の視野や考え方が広がったことを感じています。特に家庭科は分野によって活かせそうな部分がたくさんありますので、先生方が効果的だと考える視点で使えば、とても有効な手法だと思います。

わたし自身の今後の課題としては、まだ導入されているICTツールの機能をすべて把握しているとはいえず、もっと便利に活用できると感じています。また、指導と評価の一体化が求められていることから、さらに勉強して、生徒へのフィードバックなどに役立てていきたいと思います。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2024年3月)のものです。