実習日誌をスマートに。デジタル化で生徒の学びを深める

導入を検討している先生へ

- 谷 晴奈(たに はるな)先生 ふくし科

-

本校よりも進んだ取組をしている学校はたくさんあると思いますので、そういう学校からも学ばせてもらえたら嬉しいです。福祉にまつわる学科は研修の機会が多いのですが、コロナ禍で途絶えた面もあります。また、教科「福祉」の教員は各都道府県内に多くの教員がいるわけでもありません。都道府県を越え情報交換ができ、より良い教育が、進めていけたらと思っています。

- 授業資料

事例概要

- 実践している学校

-

三重県立朝明高等学校

- 実践している学科

-

ふくし科・2年

- 活用の場面・授業

-

介護実習、介護総合演習

- デジタル教材等を導入したねらい

-

タブレットを介護実習に取り入れることで、時間をかけて生徒が手書きで記録していた「実習日誌」を効率化し、本来の記録の目的である「振り返り」「考察」「評価」「改善」といった学びのプロセスに繋げる。

- デジタル教材等を活用した指導内容

-

ふくし科2年生の介護実習では、年間32日の介護実習(インターンシップ)があり、生徒は自分のタブレットを使用し、Googleドキュメント機能を用いて日誌を記録した。その記録をもとに、Googleスライドを用いて、クラス内で、学年を越えた学科内で、さらには夏休みの中学生向けのふくし科の授業案内で発表した。

使用機材:タブレットPC(三重県推奨タブレット)、Wi-Fi環境

使用教材:Google Classroom、Google スライド、Googleドキュメント

- 学習効果等

-

実習日誌をデジタル化することにより、生徒がこれまで日誌の作成に費やしていた多くの時間を大幅に短縮でき、利用者一人一人を多面的に捉える時間が増えた。さらに、日誌をeポートフォリオ化することで、介護実習を通じて実践した知識や技術を効果的かつ体系的に記録・管理し、自己成長の可視化と他者との学びの共有に役立てることができた。

- 先生の感想

-

これまでは手書きの日誌をチェックしていたが、デジタル化したことで、教員側でも実習日誌を取り巻く「時間」の使い方が変わった。従来、記録の指導において実習指導者が読みやすいようにていねいでわかりやすい文字での記述、誤字や脱字の有無、誤字の際の訂正方法など、日誌の書き方について詳細な指導を行っていた。しかしデジタル化により、これらの細かな指導に要する時間が削減され、「利用者を多面的に捉える」という本質的な問いに向けた指導に注力できるようになった。一方で、キーボード入力が苦手な生徒や実習先での通信環境といった課題もある。これらを踏まえ、デジタル化すべき部分と引き続きアナログで行う部分とを見極め、教育的な効果について検討していきたい。

どんな授業を実践したのか

介護実習では、生徒が施設で実習を行い、学んだ内容を日誌にまとめます。教員や施設の指導者がこの日誌を見て次の学習に繋げていますが、日ごろ生徒たちが日誌作成に苦労している様子を感じていました。また、わたしたちもその指導では多くの時間を割かざるをえませんでした。そこで進めたのが、タブレットを導入し「Googleドキュメント」を活用した日誌の作成です。

従来は、介護実習中の巡回訪問時に日誌を見て生徒に助言を行っていました。しかし日誌をデジタル化することで、リアルタイムで日誌を読み生徒の学びを確認できるようになりました。これにより、実習中の介護技術の習得状況や利用者との関わりについて訪問前に確認したり、生徒一人一人に応じた指導方法について事前に準備できたりと、より効果的な指導が実現できました。

また、実習期間の終了後には「介護総合演習」の授業を通じて、実習の振り返りや報告会を実施しています。これは、生徒にとって介護実習での学びを深めるための大切な学習活動のひとつです。

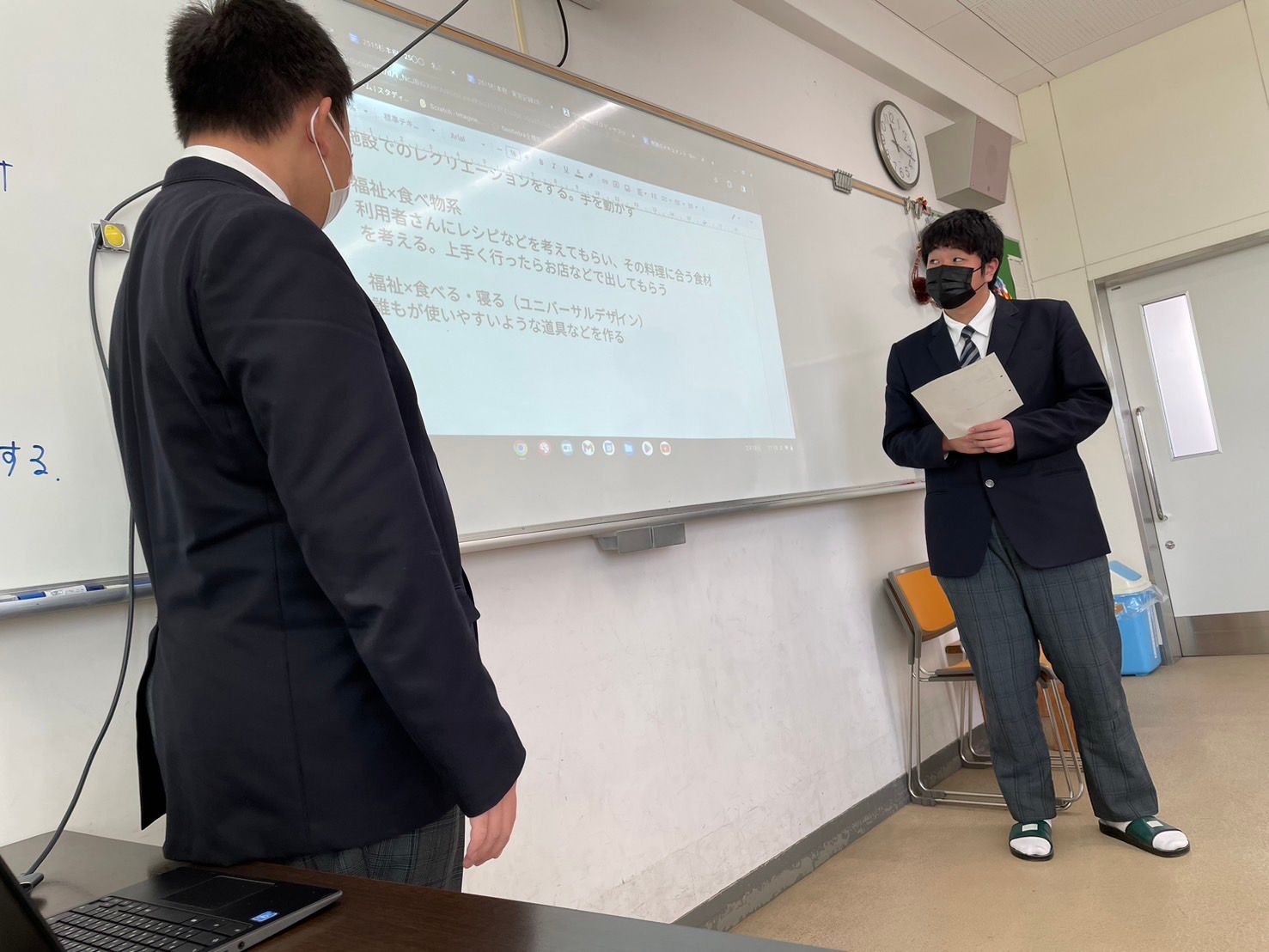

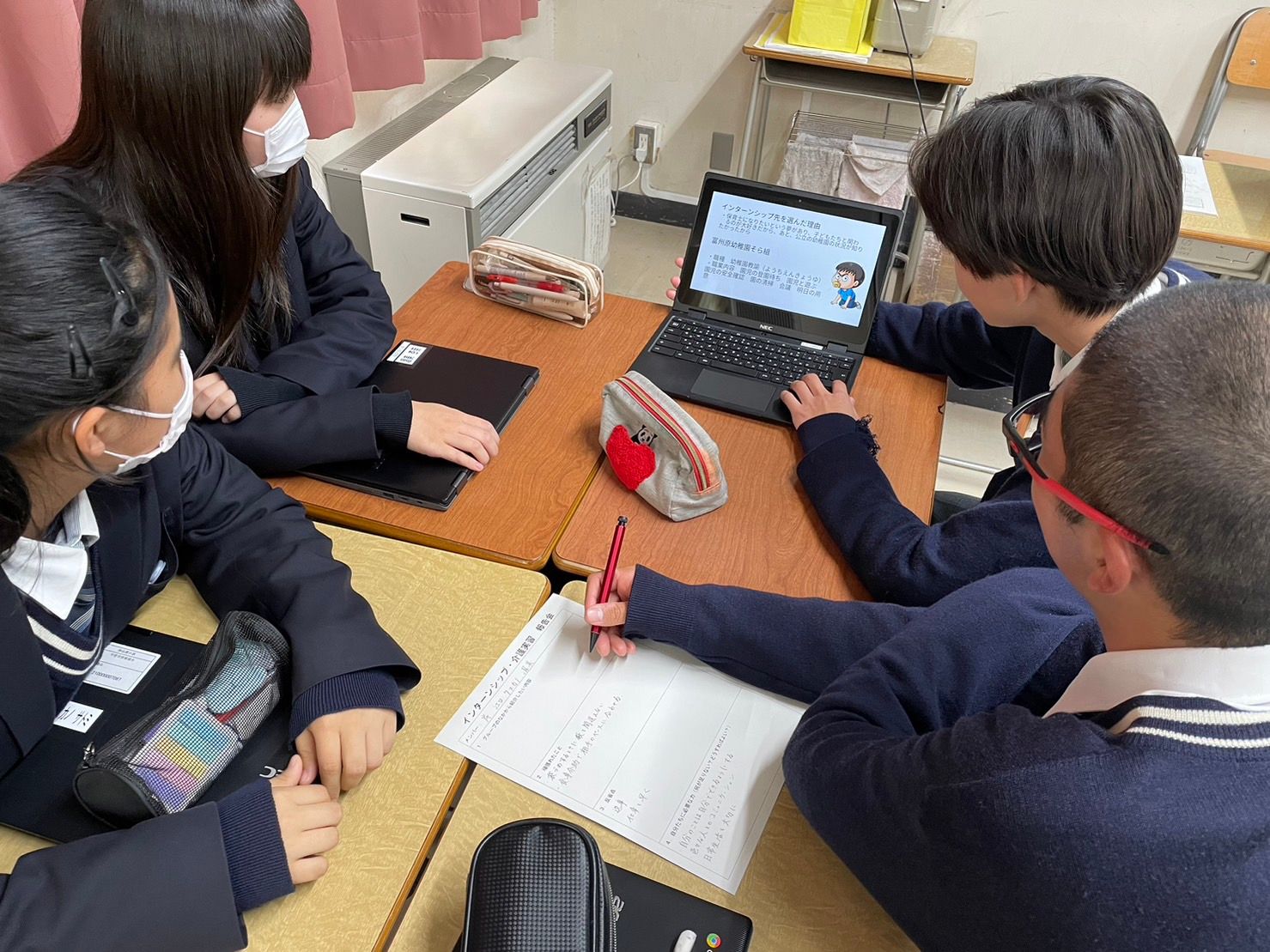

振り返りでは、eポートフォリオによる日誌をもとに、実習中に直面した課題に対して、エビデンスに基づいた解決策を生徒が提案します。これは「探究型学習」の一環で、生徒たちが自ら学び、考える力を育むためのものです。生徒たちはタブレットを活用して、実習中に得た学びを整理・分析、言語化するとともに調査とスライド作成を行い、報告会で発表します。

最初にクラス内でグループ報告会を実施します。クラスのなかには、介護福祉士を目指すコースと、幅広く福祉を学ぶコースがあるため、高齢者施設以外のインターンシップに行く生徒います。そのため職種を越えた報告会ができるのです。その後、縦断的な学びを促進するために、学年を越え学科内での報告会を実施します。報告会は、1年生が来年度の実習に向けて準備を進める良い機会にもなっています。デジタルツールを活用することで、学年やコースを越えて福祉に関する知識を共有し、深めていくことが目標です。

この取組をさらに発展させて、実習施設の関係者にも発表会を開催しています。この発表会では、介護福祉士を含む専門職からの具体的で実践的なアドバイスをいただきます。そして生徒たちは、実際の現場でも通用するような解決策を見つける視点を学びます。介護実習は介護現場の経験に留まらず、本学科の総合的・実践的な学習に繋がっているのです。

発表に使用したスライドはもちろん、発表の内容そのものも録画し、振り返りに活用している。

どのような苦労を、どのように乗り越えたのか

校内での日誌の共有は比較的容易でした。しかし、外部とのやりとりとなると、セキュリティやソフトの問題などで課題も発生しています。現在は校内共有のみで止まっていますが、これを介護実習先とのやりとりにまで活用したいと考えています。

コロナ禍では介護実習においても感染予防対策のため教員の実習施設への訪問が制限されました。この状況でオンラインツールの活用が大きな成果をもたらし、場所的な制約を超えて生徒、施設の指導者、教員が実習の振り返りを行うことができました。

また、福祉科の授業で、介護現場に導入されている介護ロボットやDX化についての特別授業を実施しました。デジタル化が進んでいる施設では、職員がインカムを装着して連絡を取り合い、施設入所者の情報をタブレットで入力しています。一方でまだデジタル化が進んでいない施設もあり、施設によって状況がさまざまです。日誌を提出しようと考えても、例えば学校ではGoogleドキュメントを使い、施設ではWordを使う、というようにフォーマットが統一できません。

現状では、学校と施設とのマッチングがうまくいかない現状もありますが、どの施設も前向きに取り組んでくださるところばかりですので、今後も一緒にデジタル化を進めていきたいです。

生徒にどのような学びの効果があったのか

eポートフォリオに基づいた実習日誌を活用することで、生徒たちは実習中に直面した課題に対して、利用者や家族、介護福祉士などさまざまな立場から解決策を提案しています。特に、タブレットを使用して情報を整理・分析し、それを言語化する学習過程は、彼らの批判的思考力とコミュニケーション能力の向上に大いに貢献しています。

さらに学年を越えた報告会を通じて、生徒たちは「経験知」を共有し、学び合う機会を生み出しています。また、実習先の施設関係者を対象にした発表会では専門職からの実践的なフィードバックを得られるため、実際の現場でも通用するような解決策を見つける視点を生徒たちは学べています。

この体系的で実践的なアプローチにより、「介護実習」と「介護総合演習」は単なる介護現場の体験を越え、実際の職場で即戦力となるスキルを生徒たちに提供するとともに、将来的なキャリアパスを形成するうえでの深い洞察力も育んでいます。

先生にはどのような意識の変化があったか

「手で書いてこそ意味がある」というイメージは、つねにつきまといます。しかし、手書きとキーボード入力では、学習のねらいや効果は違ってくると感じます。

日誌の目的は、文章の構成や漢字などの学習ではなく、「振り返り」「考察」「評価」「改善」といった学びのプロセスを学習の重点としています。現在、日誌をはじめ生徒がレポートを書く際は効率性を考慮し、全てタブレット入力を進めています。

資料を共有し閲覧するだけであれば、デジタルが圧倒的に便利。一方で、現場では手書きが重宝される。デジタルとアナログのバランスの見極めが課題となる。

一方で、「手書き」の温かさを大切にすることも重視されています。「人」と「人」の関係を重視する福祉の現場では、「ありがとう」という言葉をキーボードで打つよりも、手書きで表現した方が心がこもっていると感じられるからです。学習の目的や場面に応じて、デジタルとアナログを組み合わせて柔軟に進めていきたいと考えています。

今後の活用検討として、ふくし科では国家試験を毎年1月に受験するため、その練習問題を「Googleフォーム」で作成し、生徒がタブレットで解答できるようにしたいです。ただし、この準備は一人では難しいため、ほかの福祉系高校の教員と協力しながら進めていきたいと思っています。

デジタル教材のメリットは大きい一方で、本校は試行錯誤の段階です。デジタルを活用しつつ、「横断的な学び」から学年を越えた「縦断的な学びへ」を実践し、そして企業や施設と協力しながら「学びのプラットフォーム」を充実させたいと考えています。生徒たちの学ぶ意欲を育み、地域福祉の推進と超高齢社会を支える人材を育成していきたいと考えています。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2024年2月)のものです。