アナログとデジタルの「いいところ取り」を目指したい

導入を検討している先生へ

- 山中 美英子(やまなか みえこ)先生 生物工学科

-

生徒が知りたいときに迅速に資料を提供し、生徒自身が調べ学習を行うことは「知りたい」という好奇心を刺激するために重要だと考えています。特に以前は資料を印刷したものを配布していましたが、タブレットPCが導入されたことで最新データを資料としてカラーで共有することができ、さらに拡大や動画での確認もできるようになりました。

事例概要

- 実践している学校

兵庫県立農業高等学校

- 実践している学科

生物工学科・2年

- 活用する場面・授業

「草花」プロジェクト学習

- デジタル教材等を導入したねらい

自分の意見を示し、他者の意見に傾聴しながらグループワークに対して主体的かつ協働的に取り組む

- デジタル教材等を活用した指導内容

生徒による栽培記録を「Google スライド」を用いて資料としてまとめて発表する。発表を聞く生徒は「Google Forms」への入力を通して自身の意見を発信する。授業用の資料には、各自が個人のタブレットPCを用いて「Google Classroom」「Google Meet」上でアクセスし、共有する。グループワークでは「Google Jamboard」を用いて実習内容をもとに栽培マニュアルを作成し、「Googleドキュメント」を用いて感想や反省点を入力した。入力した内容は、「Google Classroom」上で課題として提出。

使用機材:個人タブレットPC、大型モニター、Wi-Fi環境

使用教材:Google Classroom、Google Meet、Googleドキュメント、Google forms、Google Jamboard

- 学習効果等

デジタル教材を使用することで、自分の意見を示すとともに、他者の意見に傾聴しながらグループワークに主体的、協働的に取り組むことができた。栽培実習時に得られた調査内容の分析、考察を行い、評価を主体的にまとめることができた。

- 先生の感想

発表資料作成から評価、その後の栽培マニュアルづくりまで、一貫してデジタル教材を使用した。手元のタブレットPCを使うことで気になることをすぐに調べられるのは、生徒の好奇心を掻き立て、学びを深めることができる。今後も画面サイズなど、授業での使用感を生徒からヒアリングしながら、適所でデジタル教材を使用していきたい。

どんな授業を実践したのか

生物工学科の選択科目「草花」の2年生の授業では、春から秋にかけて、多年草で大きな花を咲かせるサンパチェンスの栽培を行いました。

サンパチェンスは成長が早く丈夫であることから、初心者でも育てやすい特徴があります。生徒には10月に校外で行われる品評会「サンパチェンス・コンテスト」への出展を目指すという目標を提示し、意欲的に取り組めるようにしました。最終的には栽培技術の習得だけでなく、知識や実践力、想像力、継続力、実践内容をまとめる力を身につけることを授業の目標としました。

それぞれの発表を真剣に聞く生徒たち。肥料の種類、日射量の差など、ペアごとに異なるアプローチをしている

3学期となる1月には、春から秋にかけて栽培してきたサンパチェンスの栽培記録を発表する授業を行いました。

発表に際しては、各自が「Google スライド」を使用してプレゼンテーション資料を作成しました。発表時間は1組5分。資料作成の前には、資料をつくるための基礎的な項目として「栽培の目的」や「成長の途中経過」や「栽培結果」「考察」といった項目だけを用意し、内容や構成は生徒に委ねました。

草花とプロジェクト学習に興味・関心が高い生徒は、自主的に学校内にある電子計測器を用いてデータ化していた

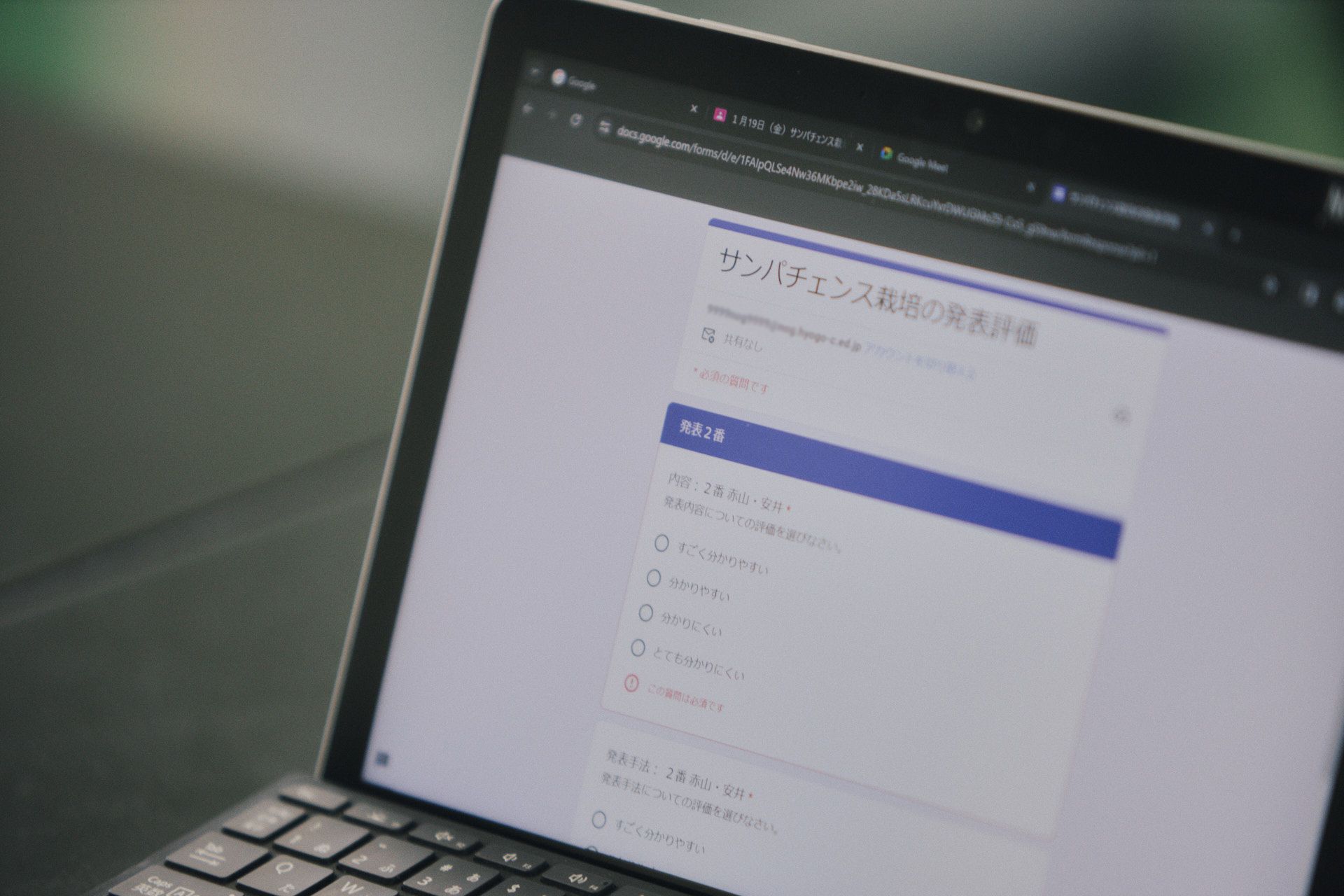

ふたり1組でグループを組み、それぞれの発表のあとで、参加した生徒は「Google Forms」を使用して評価をし合うようにしました。

評価のポイントは、「① 他の生徒でもわかるように資料が作成できているかどうか」、「② 自分たちの成果をきちんと言葉で伝えられているかどうか」、「③ 聴講者からの質問に答えられているかどうか」という3点です。

すべてのグループが発表を追えると、それぞれの評価をすぐにまとめてグラフ化し、大型モニタに映し出し、全員で共有します。他者の意見をもとに自分自身を省みることができ、活動結果を客観的に分析して考察することができました。

グループごとの発表の内容や、調査の手法について、聴く側は評価をGoogle Formsで入力する。評価の集計は即座に出るため、集計結果を全員で振り返ることができる

同じ授業の時間を使って、翌年この授業を受ける後輩たちに向けた、サンパチェンスの「栽培マニュアル」を作成しました。

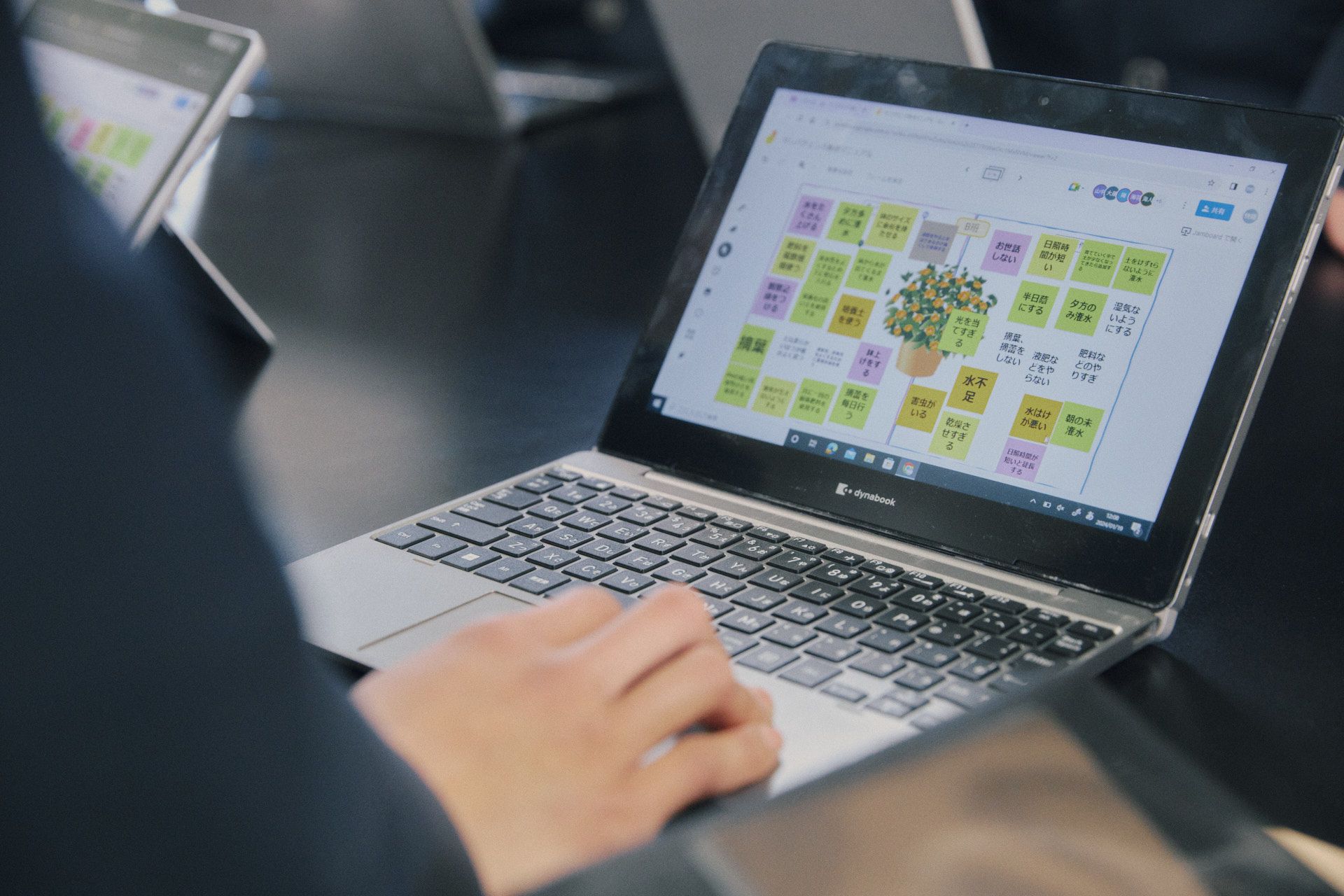

生徒たちは自身のタブレットPCから「Google Jamboard」を開き、自分たちの栽培経験をもとに、サンパチェンス栽培に必要なものや不要なものを書き出し、栽培に必要なステップを抽出・分類していきます。全員が書き込んだものを、最終的なマニュアルとしてまとめました。授業の最後には「Googleドキュメント」を用いて感想や反省を入力しました。

Google Jamboardを使用して、栽培の経験を通して感じたことを記入していくと来年の生徒たちのためのマニュアルが完成するという仕組み

どのような工夫をしたのか

栽培では、生徒をふたり1組とし、鉢選びから肥料、培土、日光の照射量などをグループで調べたり相談したりしながら栽培管理することで、草花栽培における基本的な知識や技術を体験を通して理解し、栽培実績を自分でまとめていく力を身に付けることを目指しました。

夏休みの水やりなどは、ふたりで行うことで、お互いに刺激し合い、責任感や継続力を養えるような工夫をしました。生徒間での理解差もあるため、できる限り生徒同士が協力していけるような体制づくりを心がけました。

どのような苦労を、どのように乗り越えたのか

こうしたデジタル教材、デジタル機器を新たに導入する際には、生徒たちからも使用感に関する意見を積極的に取り入れ、授業に反映させるようにしています。

タブレットPCを使いこなせるかどうかには、個人差があります。また、タブレットPCは持ち運びに便利な一方で、画面サイズが小さく、Google Jamboardのような共同作業を行うツールの場合、表示できる情報量も限られてしまいます。この点においては、従来の模造紙を使った手法のほうが良く、授業に最適なデジタル教材を選択するとともに従来の指導方法も組みあわせていく必要性があると感じています。

また、生物工学科の特徴として、授業には草花の「匂い」や「香り」を扱う内容も含まれます。このような生徒自らが体感するといった点においては、デジタルでは再現できないため、アナログ教材とデジタル教材をうまく組み合わせて生徒の理解を深めたいと考えています。

今回の授業における課題としては、生徒自身が工夫していかに「わかりやすい」スライド資料を作成できるかを試みました。「わかりやすく」しようとした結果、生徒がインターネット上の画像を安易に使用してしまうケースも見受けられます。ネット上のイラストや写真の使用に関する著作権についても、今後は生徒にも意識を促していく必要があると感じました。

教室の奥には多くの電子機材が揃っている。授業を通じて、さらに深く調べたいという生徒は先生に声をかけることで電子機材を使用することができる

生徒にどのような学びの効果があったのか

本校では、2022年度から入学する生徒について、ひとり1台のタブレットPC使用が制度化されています。現在のところ、タブレットPCは調べ学習で利用される機会が多いです。知識は「知りたい!」と心が揺れ動いたときに頭に入ってくるものだと思いますので、生徒が気になったときに、その場で調べることができるというのはよいことだと思います。

今回実施した授業内で当初、生徒たちが目標とした「サンパチェンス・コンテスト」会場の様子を撮影した写真をモニタに映し出して共有しました。

コンテストに出品された作品の中には、大きく育ち、たくさんの花を咲かせているものがあります。デジタルカメラで撮影した写真であれば、気になる箇所を拡大して映し出すのも容易です。自分たちの花の育て方と何が違うのかを自分たち自身で見て、考えることで、今後の創意工夫につながると考えています。

モニターに映し出されているのがサンパチェンス・コンテストの出品作品。「どうしてこんなに大きく育つのか」を生徒たちが話し合いながら、マニュアルを作成していく

先生にはどのような意識の変化があったか

本校の生物工学科では、デジタル活用に長けた先生も多く、普段からタブレットPCを活用している方もいます。ただし、苦手意識をもっている方がいるのも事実です。そうした機器を使うことで生徒たちにとってどんな効果を生み出せるのか、できるだけ共有しながら導入していきたいと考えています。

情報共有という点でいえば、生徒たちとの連絡事項がスムーズになったと感じています。資料を生徒たちに渡す際にGoogle Classroomを使えば、生徒が資料をなくすこともありません。印刷する手間はもちろんのこと再配布する必要がなくなったのは、とても助かっています。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2024年1月)のものです。