努力が「見える化」されると、生徒の意識は大きく変わる

導入を検討している先生へ

- 今村 耕平(いまむら こうへい)先生 生物工学科

-

生徒が頑張る様子を「見える化」することで、見ている生徒も見られている生徒も意識が変わります。デジタル活用、いわば「授業のDX」を進めるのは、もちろん大切です。同時に、わたしだけでなく多くの先生が、生徒の力を伸ばすにも、自分には特別なことはできないと葛藤を抱えていらっしゃることも事実です。試行錯誤をしながら共に教える教員の皆さんと工夫をしてきたことが、今の成果につながっていると思っています。

事例概要

- 実践している学校

-

兵庫県立農業高等学校

- 実践している学科

-

生物工学科・3年

- 活用の場面・授業

-

課題研究

- デジタル教材等を導入したねらい

-

電子実験器具の活用で検出した実験データをクラス全員で共有するとともに、卒業後も在校生に受け継ぐこと

- デジタル教材等を活用した指導内容

-

複数の研究テーマに沿って生徒自身で採取したデータや画像を「OneDrive」で共有。データは次年度以降の生徒たちにも引き継がれる。教員のもつタブレットでは、ノートアプリ「Goodnotes」を使用。課題研究ごとに要点をまとめて保存し、必要なときには大型モニターに投影・解説

使用機材:教員用のタブレット(県支給)、大型モニター、Wi-Fi環境、走査型電子顕微鏡をはじめとする最新電子機器

使用教材:Google Classroom、Google Meet、Goodnotes

- 学習効果等

-

計測データだけでなく、他の生徒の実験結果も保存・共有することで理解が深まる。多様な先端電子式機器に触れさせることで、生徒の生命科学への興味関心を育み、大学進学率も向上

- 先生の感想

-

データを次の学年に引き継ぐことで、その蓄積が下級生の学ぶ意欲を育む。「仕組み」をつくることで、生徒の自主性に委ねた授業運営も可能だと考えている

どんな授業を実践したのか

生物工学科の3年生の課題研究は、生徒各自の興味関心に寄り添い、少人数のグループでテーマを選択します。

課題研究では「水産廃棄物の肥料効果」や「アイリスの遺伝的多様性と来暦解明」など、8つのテーマが設定されている

取り組む研究テーマとして、兵庫県の県花である「ノジギク」から採取した野生の酵母を使ったものなど、地元・兵庫に根ざした特徴ある研究が揃っています。酒米・山田錦の新品種を開発しようという研究では、校内の実験圃場で育てたサンプルからDNAの抽出を行い、世代更新を経た山田錦の性質を検証しています。「イチジクの病理診断と仕立て改善」というテーマでは、淡路島の特産品であるイチジクを育てる農家の皆さんからご相談を受けることもあり、土壌分析をはじめとする調査を実施し、イチジクがかかった病気の特定なども生徒たちが自ら行っています。

本学科では放課後、テーマ別に学年を越えた生徒同士が集まり学びを深める「研究会」が設けられ、下級生も上級生の課題研究のサポートに参加しています。各研究で記録されたデータや画像は「OneDrive」に誰もが自由に閲覧できるかたちで共有されています。実際に研究を担当した3年生が卒業したあとも、次の学年の生徒たちが研究を引き継げる仕組みをつくっています。

グループごとに分かれて実験を行う生徒たち。研究意欲が高く、教員から指示を待つことなく、次にどのデータが必要になるのかを自主的に考えることができる

校内には、高校には珍しい、「走査型電子顕微鏡」や「ガスクロマトグラフ」と「液体クロマトグラフ」(気体や液体に含まれる特定のガスの量を測定する機器。味覚分析に用いる)、「リアルタイムPCR」(サンプルの特定のDNAを検出する機器)など、さまざまな先進実験機器が導入されています。

「課題研究」の時間はそれぞれのグループが、これらの電子実験機器を使用しながら研究・実験を進めていきます。

器具は校内の各所に設置されており生徒はそれぞれ思い思いの場所で実験器具を扱うことになるため、わたしだけでなく、補助役の教員とともにふたり体制で、生徒たちのサポートをしています。

県花である「ノジギク」の品種改良に取り組むグループ。正確なデータをとるためには、サンプルに不純物が紛れ込んでいないか入念なチェックが欠かせない

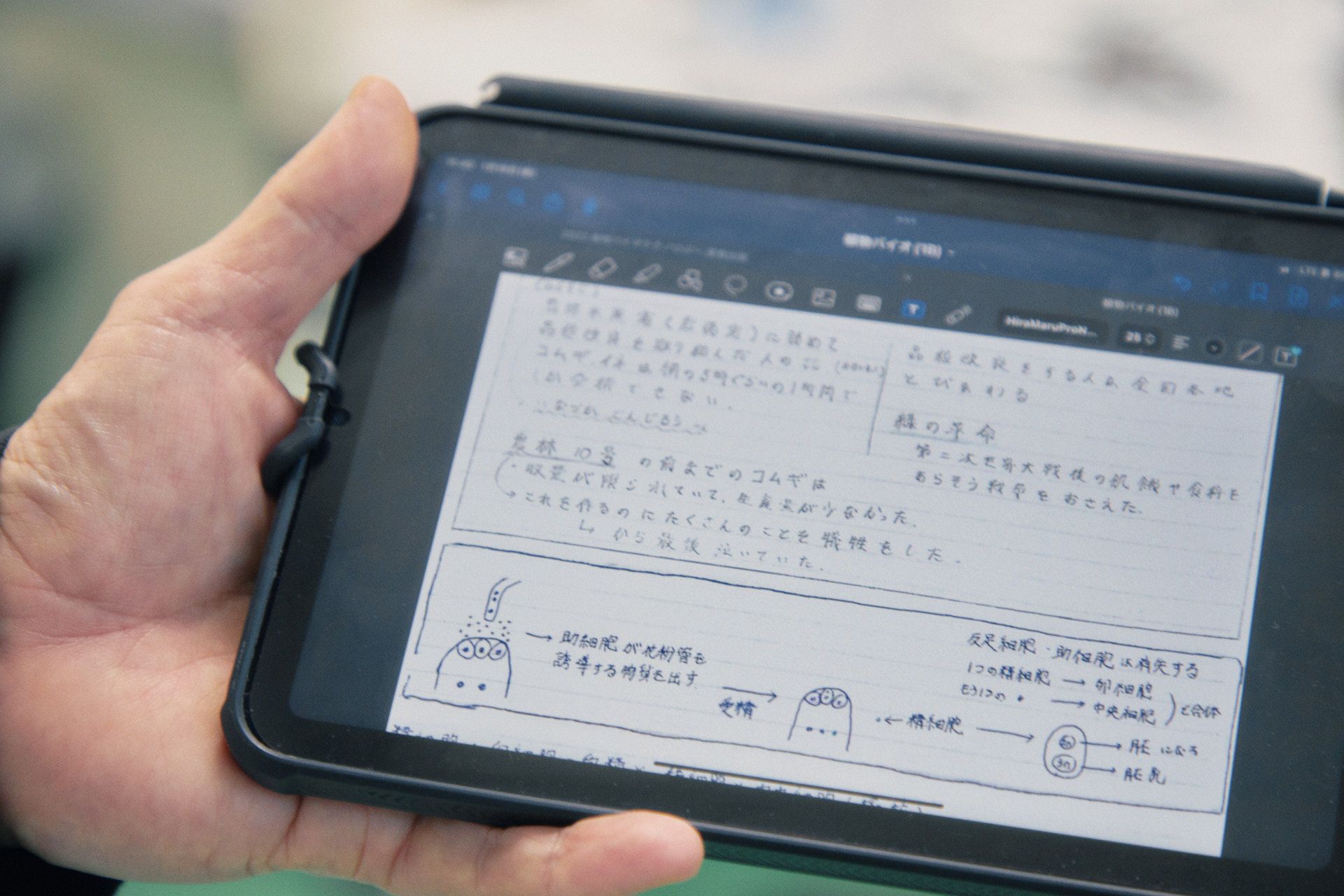

わたし自身は、その場その場で生徒たちの疑問に応えられるよう、常にタブレットを持ち歩いています。

タブレットの利点は、その場で図や絵を描いてみせることで、伝えたいことを視覚的にアドバイスできること。アップルの「Air Play」機能を用いてWi−Fi経由で大型モニターにいつでも映し出せるようにしています。

また、同じくWi-Fiを介してプリンタと接続することで、わたしの書いたメモをその場でプリント教材として生徒に手渡すこともあります。生徒たちにとっては、やはり「紙」で情報に触れることで、より情報が自分の理解に繋がるようです。

必要なときにすぐモニターに映し出せるように今村先生が持ち歩くタブレット。実験のポイントがまとめられているほか、スキャンした教科書にも手書きのメモが添えられている

どのような工夫をしたのか

実験結果はデータとして残りますが、そのデータをもとにしたレポートを生徒たちがつくる際に用いるのは、やはり紙とペンです。

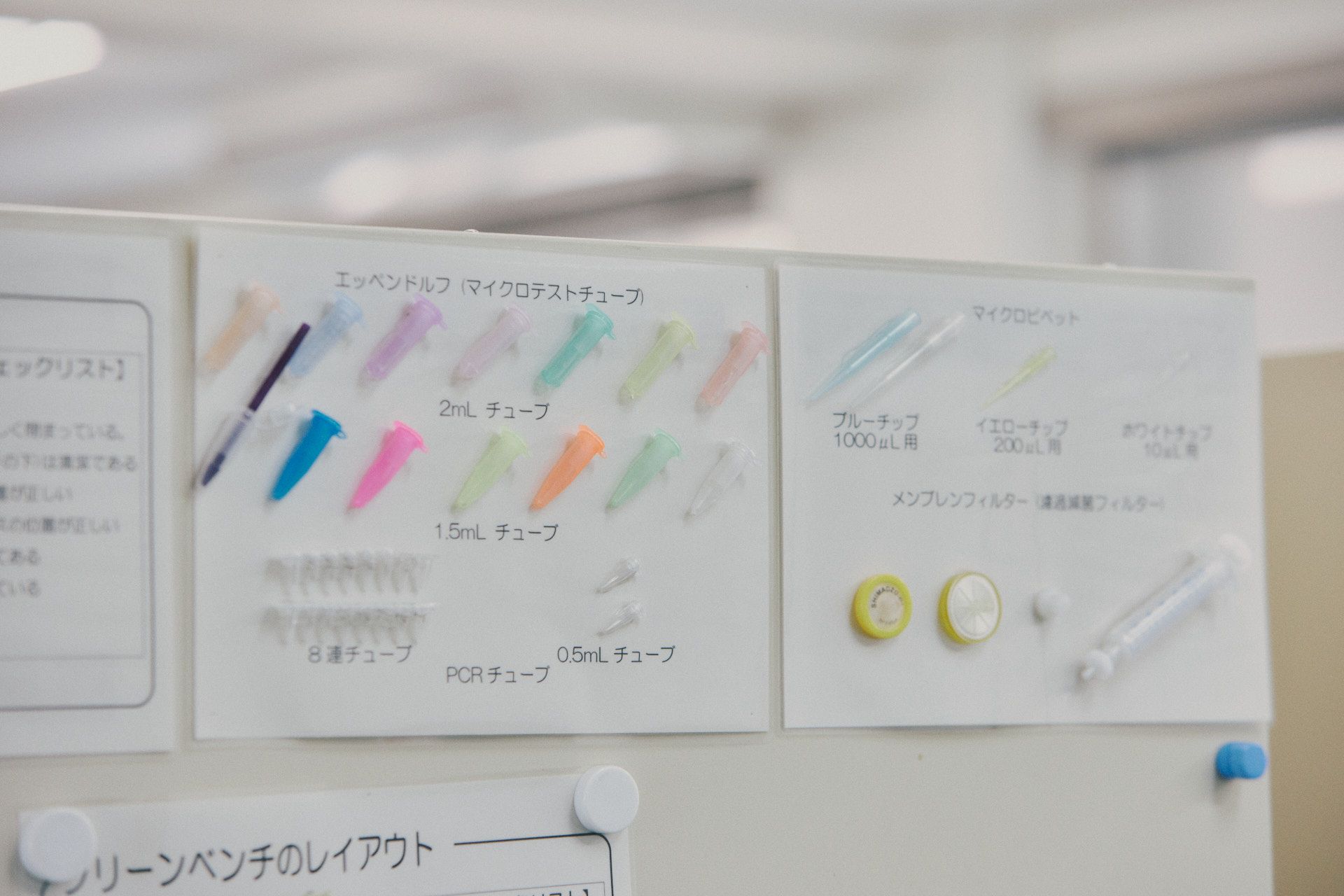

生物工学科の特徴として、先端機器のみならずさまざまな実験器具を用いて授業を行いますが、従来であればグループごとに使用するような大がかりな器具が必要な実験も、ひとりで取り組めるよう小規模なサイズにキット化をしました。これらの実験結果、例えば実験で得られたサンプルをノートに貼るなどして記録していくことも、学びにつながると考えています。

実験を小規模でも実現できるように器具を工夫した「実験キット」の一例。小さく取り扱いも容易な試験管は、安価に導入できるうえに破損の心配もない。「見た目も大事」と、生徒たちが興味をもつカラフルなものを採用している

わたし自身の経験上、手書きの記録は、その実験を行ったときの体験ごと蘇らせてくれる重要な要素だと思っています。つまり、授業のすべてをタブレットやパソコンで完結させないということ。ただし、そのレポートはPDF化して、翌年以降も生徒たちが自由に閲覧できるようにもしています。

この結果、何年にもわたる資料が蓄積されますが、生徒たちが参照する際には、自分たちの1年上の先輩のものを積極的に見るように促しています。「数年に一度現れるような偉大な先輩の偉業」ではなく去年まで自分たちと一緒にいた先輩の記録であれば、「自分たちにもできる!」という自信につながっていくと考えています。

放課後、3年生の研究の手伝いをするために下級生たちが教室を訪れますが、先輩たちの実験を見て「かっこいい」「こうなりたい」と思ってくれれば、彼らは自ら実験に打ち込むようになります。また、上級生は下級生に背中を見られている分、手を抜けなくなります。

実験器具を使いこなす生徒たち。今村先生は「大学の真似事をしたいわけではない」と、生徒たちの好奇心を重視してサポートをしている。授業後の研究会では放課後の下校時間ギリギリまで実験をする生徒も少なくない

どのような苦労を、どのように乗り越えたのか

実験の際は生徒たちが教員に声をかけ、自主的に最新電子器具を使用します。使用の際は「KYK」(危険予知活動)を確認してからスタートします。もちろんどの検証実験にも教員が寄り添えるように教員数を増やせたらよいのですが、どの学校も職員の数には限りがあると思います。そんな中でも生徒には“安全に”経験の幅を広げさせてあげたいと考えています。

例えば酒造りでは、地元で経験を積んだ方や、引退された方に学校へお越しいただき、品種改良などプロのアドバイスをいただくことで、生徒からは「楽しい」という声が上がっています。生徒たちが生き生きと実験をやっているのを見ると、地域との縁が大切であることを実感します。

研究テーマ「酒米品種のDNAマーカー育種」に取り組むチームが、酒造りに向いた品種の米の断面を走査型電子顕微鏡で確認。何度も米の角度や置き方を変え、試行錯誤を重ねて操作する。今村先生はアドバイスこそするが、手を動かして器具を操作するのは生徒に委ねる

生徒にどのような学びの効果があったのか

高校生が最先端の分析実験機器を自由に使えるというのは、いささかオーバースペックだと思われるかもしれません。ですが、ここにはわたしの強い思いがあります。

生命科学はこれからの日本を支える上でとても大事なジャンルです。コロナ禍で「PCR検査」を多くの人が認識するようになりましたが、この教室では普段の実験でリアルタイムPCRを用いた農作物の病理DNA鑑定も日常的に行っています。生徒たちは、この過程が多くの人の健康を維持するための技術に応用されていることを、体験を通じて知るわけです。

高校生のうちから生命科学の最先端に触れ、「食の未来」を担う農業について考えていけることが、生徒にとって重要だと考えています。高校を卒業して大学生になってから最先端の分析実験機器を扱うことになっても、ようやく実験の面白さや意義を覚えたころには就職活動をしなければならなくなってしまう。一方で、十代の早い段階から、生命科学の第一線に触れて没頭できたなら、その後の伸びははるかに大きいでしょう。

このような経験をした生物工学科の生徒たちは、その多くが大学に進学します。早い段階で専門的な勉強をしたことで探究心が芽生え、自主的にどんどん掘り下げていくようになりました。

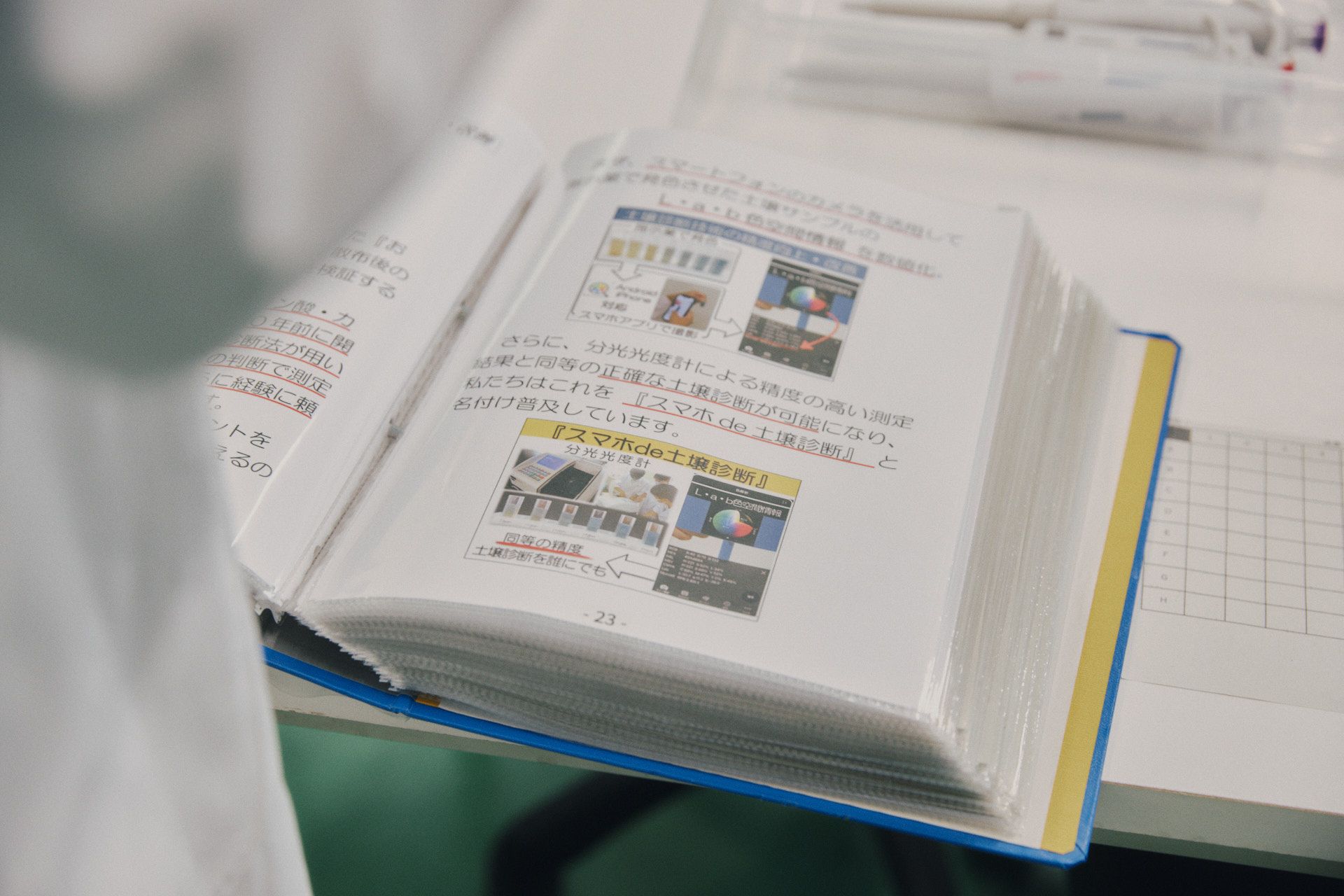

生物工学科の生徒たちは研究発表会やコンテストに積極的に参加し、数々の賞を受賞している。地域の農家が簡単に土壌成分を計測できる診断キットなども生徒のアイデアが活かされている

先生にはどのような意識の変化があったか

これまで、生徒の学ぶ意欲が高まる仕組みをどのようにつくってきたかをお話ししてきましたが、わたしたちの生物工学科で学ぶ生徒もさまざまで、自力で探究できる生徒もいれば、そうでない生徒もいます。

意欲のある先生であればあるほど、後者のような生徒に直面し、自分の指導力不足だととらえるあまり「自分は駄目だ」と壁を感じてしまいがちです。だからこそ「チームで挑む」ことが重要だと考えています。

校庭を臨む廊下に面する教室はガラス張りで、部活動に勤しむ生徒からも、実験をする様子が伺える。開かれた教室をつくることが、今村先生が着任当初から抱いていた理想のひとつだった

本校の生物工学科には6人の先生がいます。それぞれが違うタイプの先生が集まっており、なかには短歌の本を出版されている先生もいます。いろいろなキャラクターの先生が生徒に向き合うことで、生徒の伸びる力をサポートしてあげることができます。

自分だけですべてをやろうと思うと、どうしても難しい。だからこそ、生徒だけでなく先生同士の情報共有も大切です。職員間では「Google Classroom」を使って、ささいなことでも連絡を取り合うようにしています。

先生が自分の中の「先生としての力」だけに頼るのではなく、周りの教員と一緒にチームとして、生徒たちが成長できる環境をどう築き上げていくのかを考えていくことが大切だと思います。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2024年1月)のものです。