集中力が続かなかった生徒たちが授業中に発言するように

導入を検討している先生へ

- 小坂 実顕(こさか つかあき)先生 水産食品科

-

これまで、教科書と自作プリント、チョークなどで授業を行ってきた先生が、いきなりICTを活用して授業をすることに大きな不安はあると思います。最初は大変だと思いますが、わたしの場合は実際にやってみると、色々な面でメリットがありました。そのひとつが授業準備です。とても楽になって、時間短縮にもつながりました。そして、大きかったのが、「何を教えたいのか」を考えながらデジタル教材をつくっていくので、教える内容が整理されていったことです。結果として、自分自身が「どんな力を、生徒につけさせたいのか」といったことを改めて考えることができました。ぜひ、一度チャレンジしてみてほしいと思います。

事例概要

- 実践している学校

-

北海道小樽水産高等学校

- 実践している学科

-

水産食品科

- 活用の場面・授業

-

水産科の科目「食品管理」などにおける調べ学習、グループディスカッション

- デジタル教材等を導入したねらい

-

視覚的効果の高いデジタル教材を作成し提示することで、生徒の興味関心を深めて授業への集中力を高める。また、生徒が自身の端末で調べ学習を行うことにより、個々の理解度と関心を高めたうえで能動的に授業に関わり、その後のグループディスカッションや実習を効果的に行うことができる。

- デジタル教材等を活用した指導内容

-

座学の授業において、生徒が理解しやすく興味をもてるように、視覚的なデジタル教材をPowerPoint等で作成。黒板に設置したプロジェクタで提示。生徒同士がグループになって議論を行う「グループディスカッション」も実践。

使用機材:Chromebook、プロジェクタ、Wi-Fi環境、Chromecast

使用教材:Microsoft 365 Education(PowerPoint)など

- 学習効果等

-

授業における生徒の姿勢が、とても前向きになった。もともと授業中に寝てしまうような生徒はいなかったが、積極的に授業に参加するようになっている。授業中の問いかけや確認テストでも、以前より知識が確実に定着している。

- 先生の感想

-

これまでの授業では集中力が続かないこと、教科書だけでは生徒の理解が難しいことが課題であった。そこで、まずデジタル教材を使って視覚的に見せて説明し、次に、生徒が自分自身で調べてみる。そして興味関心をもったら、教科書を参照するというサイクルができあがってきた。また、デジタル教材はデータを活用できるため、教材研究がとてもしやすくなり、授業準備の時間を短縮できた分、生徒自身に向き合える時間が増えた。

どんな授業を実践したのか

授業においては、「生徒にはできるだけ実物を見せて、実社会とのつながりを提示する」「わかりやすい授業を行う」ことを大切にしています。

また、座学では、水産物を中心とした食品製造や流通・販売等に関する知識を学びますが、専門的な用語が多く理解が進まないことも多くあります。

なかなか集中力が続かない生徒たちに対して、貝や魚の標本を使って授業を行ったところ、生徒の興味関心が高まった様子がみられたため、「PowerPoint」で実物の写真を入れたデジタル教材を自作し、黒板に投写して、生徒に見せる授業を実践してきました。

結果、授業に集中できる生徒が増え、現在はわたしに限らず多くの教員がデジタル教材を活用して座学の授業を行って生徒の理解を深め、安全な実習が行えるように努めています。

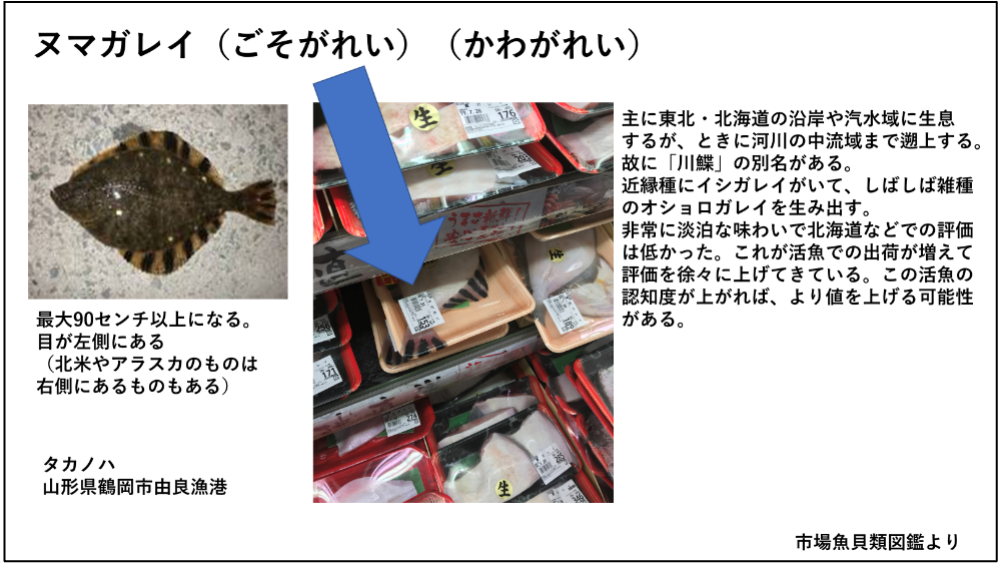

授業で学ぶ魚介類の写真を大きく提示することで、生徒の興味関心をもたせる(提供:北海道小樽水産高等学校)

また、本校では、2022年度に貸し出し用のChromebook を117台導入し、2022年度の1年生からは、1人1台のChromebookを導入しています。これらを活用し、授業でわからない専門用語等は、生徒が自分で調べることで、能動的に学習していくよう進めています。

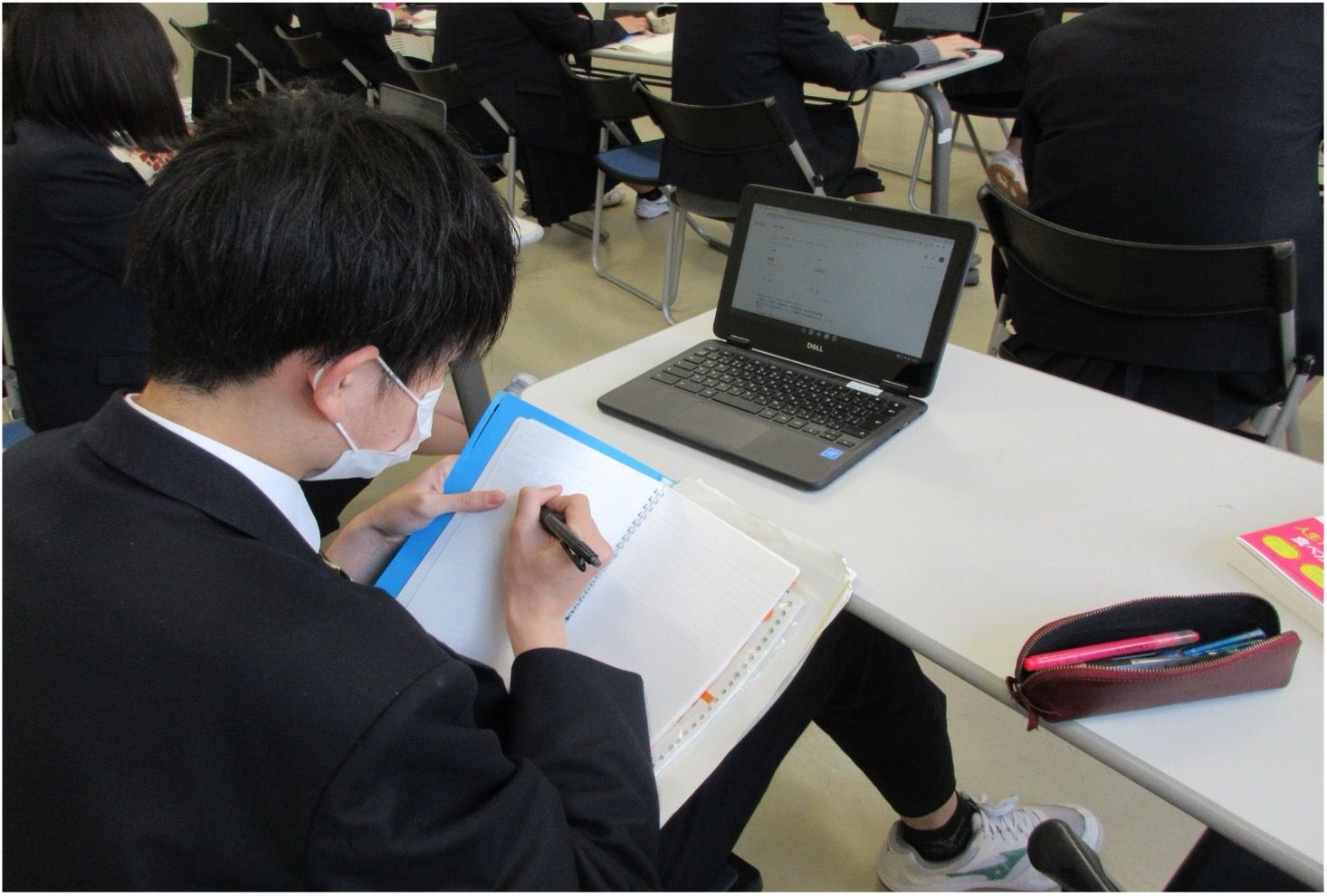

調べ学習の様子。1人1台のChromebookを使い、テーマやわからない単語などについて、能動的に調べ学習を行う(提供:北海道小樽水産高等学校)

もうひとつの実践が、ICTを活用したグループディスカッションです。50分の授業の最初に、今日のテーマについて各自が端末で調べ、理解を深めます。ここで興味関心をもたせたうえで、グループディスカッションを行い、最後に、班ごとに話し合った内容を簡単に発表しています。

どのような工夫をしたのか

まず、グループディスカッションの授業では、テーマ設定を工夫しています。例えば栄養学の単元であれば、「炭水化物とは何か」を説明する際に、生徒が各自インターネットで調べるのですが、「ペットボトル症候群」など、生徒にとって身近な話題を取り上げたりしています。その後、炭水化物に起因する病気の問題を調べ、「どうすべきか」ということを議論させるのですが、最初にこうやって興味関心をもたせることで、活発な議論になるように工夫しています。

「食品管理実験」の授業では、実験前の導入の際に調べ学習を行い理解を深める。同時にグループディスカッションを行うことで、実験の内容に対する興味関心を高める狙いもある(提供:北海道小樽水産高等学校)

グループディスカッションは「楽しい授業だな」と生徒が感じられるように、あえて普段よりもテンションを上げて授業をしています。一生懸命調べたあとに楽しい時間が待っている、いわば“ご褒美的”なものとしてグループディスカッションを捉えてもらい、授業にメリハリをつけていくことが必要だと感じています。

また2021年度からは、「Chromecast」という機器を使い、教員用の画面を無線でプロジェクタに投写できるようにしました。それまでは、プロジェクタに有線でつなげていたため、教員用のパソコンを持って教室内を移動することができませんでしたが、これによってグループを回って声がけすることが可能になりました。グループディスカッションで生徒が何か意見を言ったときは、その意見についてコメントしたり、良い気づきを褒めたりすることで、生徒自身が自分のいいところを認識できるようにしています。

教室内を回る指導は、自分の端末で、授業と違うことをしている生徒の行動を防ぐ意味もありましたが、導入にインパクトのあるテーマをもってくることで、そうした生徒はいなくなりました。

どのような苦労を、どのように乗り越えたのか

わたし自身は、もともとパソコンはそれほど得意な方ではありませんでした。そこで詳しい先生と議論をしつつ、実践したり教えてもらったりしながら、いまに至っています。

また、グループディスカッションには、まずは議論の練習が必要だと感じました。まずは雑談などの話し合いで練習し、段階的にディスカッションを行うようにしています。それでもうまくいかなければ、ディスカッションはいったんストップし、時間を見てから、後日に実践を行うようにしています。

班に分かれ、テーマについて話し合いをする生徒たち。先に調べ学習でテーマについての知識を入れておくことで、その後の話し合いが活発になるという(提供:北海道小樽水産高等学校)

ディスカッションをするためには「自分の意見を言う」必要があります。そして、自分の意見を言うためには「知識」が必要になります。

知識を得るために「自分で調べてみよう」と思うことが、生徒にとってモチベーションになると考えています。自分で調べて(=input)、考察した自分の意見を言うことにより(=output)、知識が定着しますし、相手の意見を聞きながら問題解決をしていく過程は、コミュニケーション力を育んでくれるのです。

生徒にどのような学びの効果があったのか

まず、集中力が続かなかった生徒たちが、興味や関心をもつようになり、結果として授業に集中するようになりました。授業中の発言も積極的に行うようになったことも、大きな変化のひとつです。グループディスカッションでも、話す回数が多くなったり、積極的に話したりする生徒が増えました。

また、魚などの名前を覚える授業のとき、画面に魚の写真を提示するとすぐにその名前が出てくるようになり、以前よりも確実に知識が定着してきたことを実感しました。そうした効果は、小テスト等の結果にも表れています。

先生にはどのような意識の変化があったか

こうした授業を進めていくなかで、わたし自身の生活も変わり、普段から写真を積極的に撮るようになりました。市場に行ったときも、「これは教材に使えるかも」と思って撮影許可をいただくなど、色々なシーンで写真を撮っています。

商店や市場などに見学した際に撮影した写真を、そのままスライド教材に活用している(提供:北海道小樽水産高等学校)

また、授業と実社会で起きていることを関連づけていくと興味がわくのではと考えて、生徒に共有できるように新聞記事も集めています。このように、「どうやったら、生徒が興味関心をもてる授業ができるのか」ということを考えながら色々なことを試していて、わたし自身とても楽しんでいます。

水産食品科の方針は、「わかる授業、わかりやすい授業を展開していく」ことです。ICT活用に対してハードルが高いと感じている教員に対しては、実践している授業を見せて、「思ったより簡単にできるんだ」ということを伝えていくことで、少しずつハードルが下がってきていると感じています。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2023年11月)のものです。