学習効果の向上だけでなく、先生の時間の有効活用にもつながった

導入を検討している先生へ

- 橋本 夏奈(はしもと かな) 先生 動物科

-

考えているだけでは、いつまで経っても踏み出せないので、まずはやってみる、試してみることが一番だと思います。実際にやってみると、「もっとこうした方がいいかな」という問題点や、「こういうふうに進めたら、うまくいきそう」という工夫点も見えてきます。それらの気付きは、すべて生徒にとっても良い影響になります。生徒のやりたい気持ち、踏み出す気持ちを応援したいと思う自分がいるのであれば、たとえ、ICTに苦手意識があったとしても、まず教員である自分が踏み出してみること。そう考えています。

事例概要

- 実践している学校

-

東京都立園芸高等学校

- 実践している学科

-

動物科

- 活用する場面・授業

-

3年生「課題研究」

- デジタル教材等を導入したねらい

-

科学的なデータに基づいた、推測のみに依らない多面的な考察による研究を行うとともに、それを実践する習慣を養うこと。

- デジタル教材等を活用した指導内容

-

動物舎で飼育している動物について、夜間など生徒不在時の様子をデータ化できる2つのデジタル機器を導入した。センサー搭載の動物用活動量計「プラスサイクル」は、犬の首輪に取り付けることで、1日の睡眠時間や肺活量(ジャンプ量)を計測する。動物舎に設置したネットワークカメラでは、動物の様子を24時間撮影し、映像データとして記録する。3年生の課題研究を進める際に、希望する班にこれらの機器を配分。テーマに沿った活用をすることで、科学的根拠としてのデータを取得し、考察・分析の根拠とした。

- 使用機材:Surface Go 2、個人所有のスマートフォン、Wi-Fi環境、ネットワークカメラ

- 使用教材:Microsoft 365 Education(Teams、PowerPoint、Excelなど)、犬猫用活動量計「プラスサイクル」など

- 学習効果等

-

3年生の課題研究において、これまでの生徒の研究では、根拠のない推測や想像に頼った研究や考察を行う傾向がみられたが、プライサイクルによる活動量データ、ネットワークカメラによる映像データによって、動物の実際の行動を客観的に、科学的根拠をもって分析できるようになった。研究発表では、生徒たちが2つのデータを組み合わせて動物の行動の理由を解析。「犬の睡眠改善」といった解決策を実践するまでに至っている。

- 先生の感想

-

「課題研究」授業や、将来就くことになる職種に限らず、推測や先入観でなく、客観的に見て考える習慣をつけることは、生きていくうえで大切な力となる。2021年からの導入によって、生徒の意識がそのように変化してきたことを実感している。導入当初は機器に対しての不安はあったものの、分娩立ち合いなどが効率的に行えるようになり、業務改善のメリットも感じている。今後の課題としては、機器のトラブルへの対応がある。

どんな授業を実践したのか

動物科の3年生は、3年間の実習や調査、授業で学んできたことの集大成として、「課題研究」を毎週火曜日に3時間連続の授業で、2~3人の班で行っています。

まず、4月には「年間計画表」を配布しています。この計画表に、1年間で課題研究の授業が何回あるか、中間発表、最終的な発表会などの予定を書き込んでいくことで、自分たちの研究はいつまでにデータを取り、ここまでにまとめるという計画を各班で立てられるようにしています。

2023年度は11月の文化祭「園芸展」で、展示を兼ねての中間発表をし、1月に最終発表を学内の講堂を使って行います(※取材は2022年10月に実施)。最終発表会は、動物科の全学年の生徒と学校教員のほか、3年生の保護者も見学が可能です。中間発表では、一般の方にも理解していただけるように、表現の工夫や、データをどのようにわかりやすく載せるかといったフィードバックを行い、1月の最終発表に臨む予定です。

動物舎には、犬、ウサギ、ニワトリ、ハムスター、ヘビ、カメ、鳥など、さまざまな動物が飼育されている

課題研究の授業そのものは2年生から始まっています。2年生の時点では研究から発表までの基本を学び、その内容を他者へ伝えることを重点的に行っていますが、その際に、生徒たちは自ら興味をもっているものを研究テーマとし、調査や研究を行って、PowerPointにまとめる過程を体験します。

「蜜蜂チーム」では、ニホンミツバチの飼育を行っている。秋には蜜を採取し、ビン詰めしてマルシェなどで販売を行う(提供:東京都立園芸高等学校)

3年生は、2年生で実践した課題研究をもとにしたテーマで班を組む場合もあれば、新たなテーマに挑む生徒もいます。テーマは多岐に渡りますが、この課題研究では、テーマに沿って最新のネットワークカメラや、犬猫用活動量計「プラスサイクル」などを使ったデータをもとに研究、考察を進めている班も多くあります。

近年、大学でも動物行動学の研究室が増えていますが、本校でも、動物の行動について研究したいと希望する生徒が多くなりました。ネットワークカメラで夜間の動物の様子を観察したり、「プラスサイクル」で1日の睡眠時間などを調べたりすることで、推測ではなく、実際のデータから動物の状況を知り、行動を分析しています。

加速度センサーと気圧センサーを搭載した、犬猫用活動量計「プラスサイクル」。首輪部分に取り付けて、動きや休息、ジャンプ回数などを計測することができる

どのような工夫をしたのか

動物科に入学してくる生徒は、もともと動物好きな子どもたちが多く、それゆえに自分の想像や思い込みで、その動物の行動を解析しようとする傾向がありました。だからこそ、正しいデータで、科学的に証拠付ける習慣を身につけてほしいと考えました。

「プラスサイクル」を使えば、犬の睡眠時間や活動量などを見ることができます。夜間の様子を知りたいということであれば、動物舎にカメラを設置して、夜の行動を映像データが記録できます。しかし、データやカメラの映像を解析しようにも、先入観が先行してしまうと、正しい解析はできません。生徒たちには、ニュートラルな気持ちでデータを観察すること、推察だけで考えるのではなく裏付けをとってから発言することを習慣づけて実践できるよう、指導を行いました。

また、ひとりだけでデータを見て解析しようとすると、その生徒の主観が解析に影響されることがあると、これまでの指導経験で感じていました。そのため、ひとりだけではなく、複数人で見て意見を交換し合うことを大切にしています。

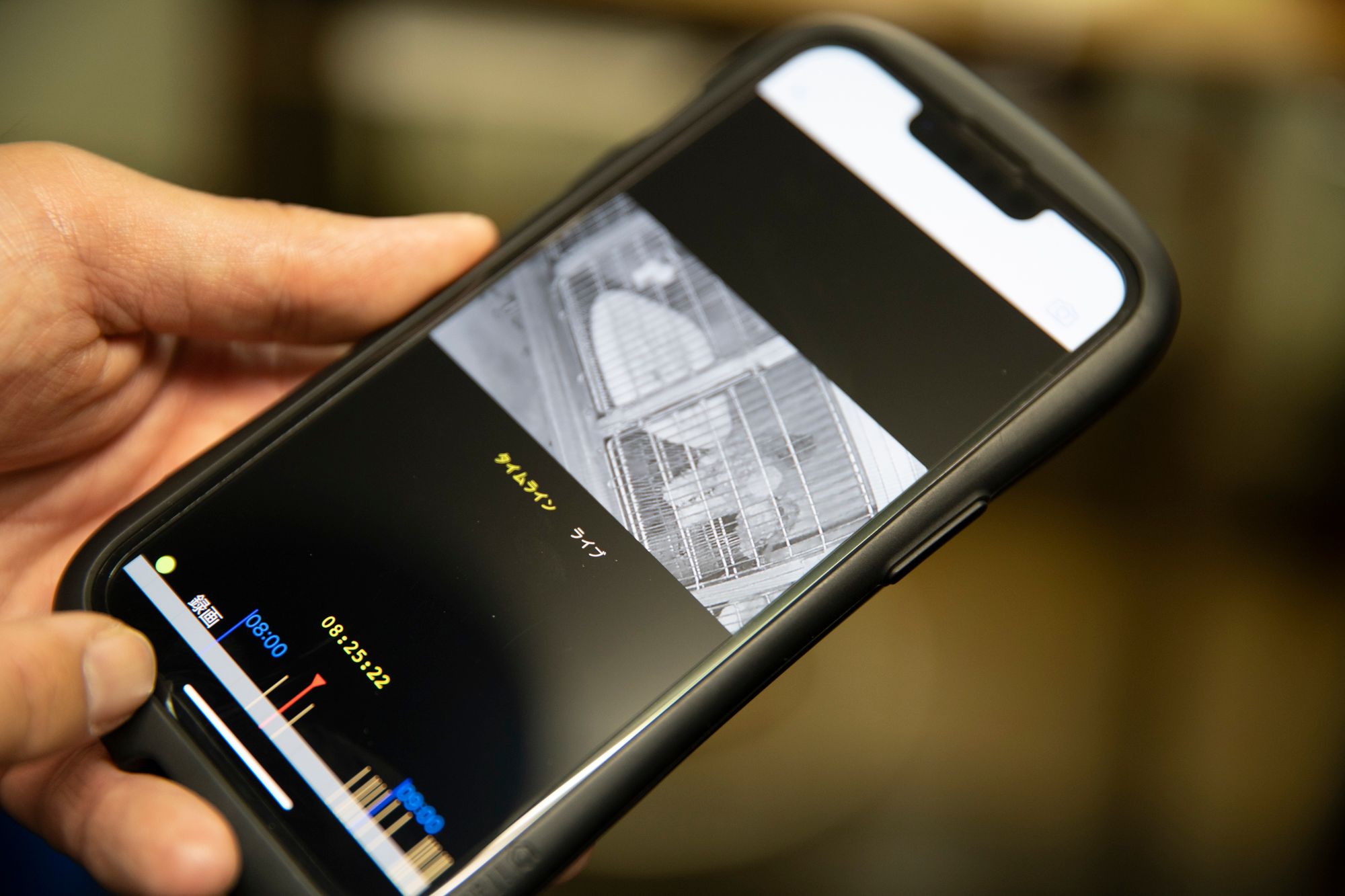

動物舎に設置されたネットワークカメラ。このカメラで撮影されたデータは、業者を通して学校に届けられ、生徒はその映像を見てデータ解析を行っている

また、データのどこに注目して、何を視点にやっていくかというポイントが班で話し合ってもわからないというときは、「ただ見るだけでは駄目だよ」といった声がけをしています。ただ、あまり言い過ぎると誘導してしまうかたちになってしまうため、できるだけ生徒たちの発見に任せるように心がけています。

どのような苦労を、どのように乗り越えたのか

動物科は、生物が相手のため、研究も予定どおりに進まない、データが取れないといったことは日常茶飯事です。2022年度は6月に中間発表を行いましたが、思うようにデータが集まらず、発表にかける時間も足りませんでした。そうした反省点から、2023年度の発表の機会は11月の「園芸展」まで延期しました。

機器のトラブルが多いことも、課題のひとつです。動物舎は湿度が高く、水掃除なども頻繁に行っているため、通常より機器の劣化がはやいという問題もあります。また、機械ですので、どうしてもうまく動作しない、肝心な部分のデータが正常にとれていなかったというトラブルも過去にありました。

観察においては、分娩などのタイミングが重要なものもあるため、トラブルが起きた場合は、すぐに担当の業者の方に連絡していますが、即日対応していだけるとは限りません。この部分についても、もっと良い方法はないか考えているところです。

また、今年度はカメラを使いたいと希望する生徒が多かったため、限られた台数をどのように配分するかも苦労した点のひとつです。

ネットワークカメラを設置した夜間の動物舎の映像。人間がいない間の行動も、つぶさに見てとれるため、生徒たちに人気だ。

生徒にどのような学びの効果があったのか

ねらいのひとつである、「データをもとに、科学的に客観的に分析する」ことを意識している生徒が増えていることは感じています。

2021年度の最終発表会では、本校のテーマとなっている「動物のウェルフェア」、つまり学校で飼育する動物の生活環境を快適にし、その動物らしく過ごせることをテーマに、犬の睡眠時間を「プラスサイクル」で調べ、ネットワークカメラで夜間の様子を観察したところ、「睡眠時間が少ないのは、睡眠時に金網によりかかっている環境によるもの」だと考察をし、犬のベッドを自作して睡眠改善を図った班がありました。科学根拠をもとにしたこの発表は素晴らしく、結果、学校から犬のベッド用に予算がおり、生徒たちはとても喜んでいました。

課題研究で、犬の研究を行っている生徒。動物科では、それぞれの動物を担当する生徒を決め、飼育管理を行っている

とてもよい発表だった半面、翌2022年の発表では、それと似た研究発表をする生徒が多くなってしまいました。そこで、2023年度は「まねではなく、自分たちで気付いたポイントで研究しよう」と改善して取り組んだ結果、今年は独自の視点からカメラを活用したいという班が増えました。

先生にはどのような意識の変化があったか

わたし自身、パソコンや新しい機器を扱うのが得意なほうではありません。これまでに挙げた機器を使うことに対し、「本当に進められるかな」という大きな不安がありました。機器の説明会には、ICT機器の操作に詳しい教員に同席していただき、「生徒にどのように説明したらいいか」ことを重点的にお聞きしました。

また、業者の担当者から直接生徒へ説明する場を設け、疑問点などを生徒がその場で質問できるようにしました。現在は、生徒の方が詳しくなって、故障した部分を詳しく説明してくれたりするようになっています。

業務の点では非常に楽になりました。これまでは、分娩の立ち合いでは予定がずれて分娩に立ち会えない、また、夜間に泊まって観察していても産まれないということもあったのですが、カメラでリアルタイムに様子を見られるようになったため、必要なときに学校に行くことができ、以前より時間を有効的に使えるようになりました。

また、映像も鮮明に見えるため、生徒が不在時でも、分娩直後の様子を詳しく観察してもらえるようになったことも大きいと感じています。

ネットワークカメラを使った、ウサギの様子。母ウサギの足元に子どもがいる(提供:東京都立園芸高等学校)

課題研究に限らず、生活全般に言えることですが、自分の思い込みだけで判断せず、さまざまな角度から見ていくことは大事なことだと考えています。この授業をきっかけに、視野が狭まらないように、多方面から見て考える習慣や、科学的に考察する見方を身に着けていってほしい。それは、大学に行って研究するときにも役立つという話を生徒に伝えています。

※本記事は実践事例を広く紹介することを目的としており、記事内において一般に販売している商品、機器等に言及している部分がありますが、特定の商品等の活用を勧めるものではありません。学校が一般に販売されているものを活用する場合は、活動内容や各学校の状況等に応じて選択してください。

※本記事の情報は取材時点(2023年9月)のものです。