(2)研究課題(または観測項目)名

日本列島における上部マントル・地殻構造の解明

(4)その他関連する建議の項目

- 1.(2)ア.プレート境界域における歪・応力集中機構

- 1.(2)イ.内陸地震発生域の不均質構造と歪・応力集中機構

(5)本課題の平成17年度からの5ヵ年の到達目標と、それに対する平成18年度実施計画の位置付け

日本列島全域において、より詳細な地殻及び上部マントル構造やプレート形状を得るため、ファインメッシュでの3次元地震波速度構造、減衰構造を解明すると共に、これらの3次元的に不均質な構造を用いた震源決定手法を開発し、震源決定の精度向上と震源分布と地下構造との関係解明を進める。また、レシーバ関数解析や変換波、反射波解析により、プレート境界面等の地下不連続面の位置、形状、性質等を明らかにすることで、プレート境界での地殻活動の予測シミュレーションの高度化に資することを目標とする。さらに、散乱波解析に基づいて地殻・上部マントルの不均質構造とその物性、散乱体や地下流体の分布等を明らかにし、内陸地震発生に至る準備過程を理解するための基本的な知見を得る。平成17年度までにおいては、西南日本や中部日本を主な解析対象領域として本課題を実施したが、平成18年度においては内陸断層域等における地下構造の詳細なイメージングを実施する。

(6)平成18年度実施計画の概要

防災科研Hi-net・F-net等のデータを用いて、上部マントル及び地殻における高精度な3次元的地震波速度構造、及び減衰構造を推定すると共に、レシーバ関数解析等に基づくモホ面、プレート境界の形状等の推定など、詳細な地球内部構造解明を進める。特にトモグラフィーやレシーバ関数、または散乱法などの解析手法を用い、内陸断層域等の不均質構造の推定を行う。

(7)平成18年度成果の概要

- レシーバ関数の深度解析に3次元速度構造を用い、東海から九州北部までの領域において新たなフィリピン海スラブ形状モデルの構築を行った。その結果、従来の研究で明らかにされている中国地方に加え,淡路島周辺や琵琶湖北東部下に非地震性スラブが存在することを確認した。また、スラブ内地震の震央分布やメカニズムはスラブ形状に非常に強い影響を受けており、フィリピン海プレート等深線に沿って発生する深部低周波微動は海洋性モホ面が38キロメートル

2キロメートルの範囲に約65パーセント分布することが明らかになった。

2キロメートルの範囲に約65パーセント分布することが明らかになった。

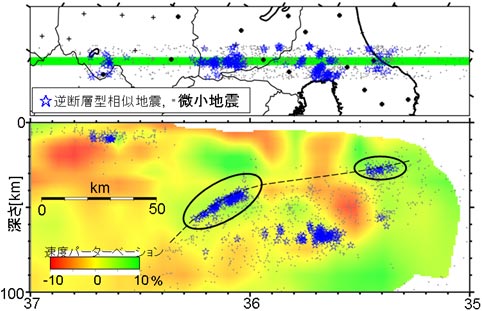

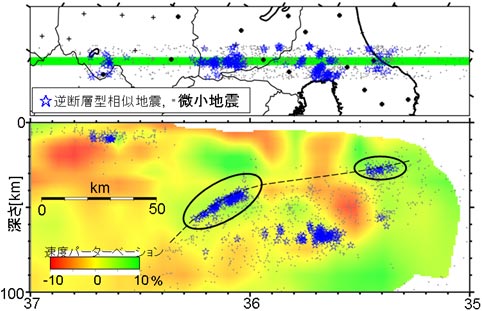

- トモグラフィー解析による3次元速度構造と相似地震の震源分布をもとに、関東地方直下に沈み込むフィリピン海プレート及び太平洋プレートの詳細な形状モデルを推定した。その結果、プレート境界に沿って発生する相似地震は高速度領域内に分布し、固い岩盤との接触によって相似地震が発生することを示した。

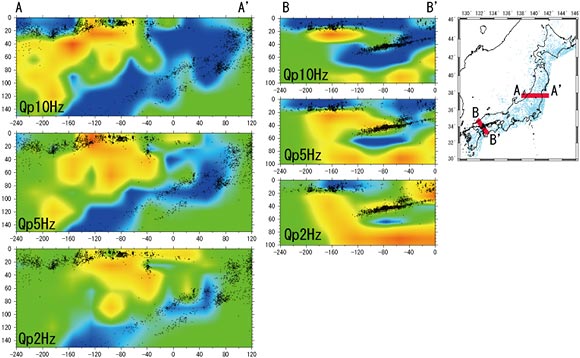

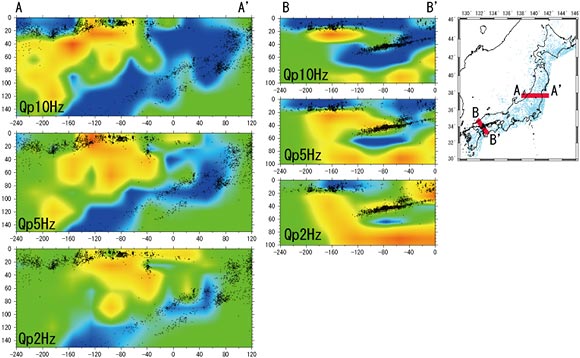

- 日本全国を対象に周波数別の減衰構造の推定を行い、どの周波数帯域においても従来の結果と同様に火山フロントの背弧側に高減衰(Low-Q)の領域が存在し、深くなるにつれてその領域が西側に移動するのに対し、周波数帯域が高くなるほど,太平洋プレートおよびフィリピン海プレートが低減衰(High-Q)領域として明瞭となる結果が得られた。また、多くの地域において下部地殻は高減衰であり、震源分布と比較した場合,クラスタとして地震が集中して発生している場所は急激にQ値が変化している場所に対応する.

(8)平成18年度の成果に関連の深いもので、平成18年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Hori,S., 2006, Seismic activity associated with the subducting motion of the Philippne Sea plate beneath the Kanto district, Japan, Tectonophysics, 417, 85-100.

- Kimura, H. and K. Kasahara, T. Igarashi, and N. Hirata, 2006, Repeating earthquake activities associated with the Philippine Sea plate subduction in the Kanto district, central Japan: A new plate configuration revealed by interplate aseismic slips, Tectonophysics, 417, 101-118.

- Sekiguchi,S., 2006, Hierarchical traveltime tomography, Geophysical Journal International, 166, 1105-1124.

- Shiomi, K., K. Obara and H. Sato, 2006, Moho Depth Variation beneath Southwestern Japan Revealed From the Velocity Structure Based on Receiver Function Inversion, Tectonophysics, 420, 205-221.

- 松原誠・関根秀太郎・林広樹・小原一成・笠原敬司,2007,Hi-netのデータを用いた三次元速度・Q構造によるフィリピン海プレートのイメージング,月刊 地球,号外57,60-70.

- K.,Shiomi, M.,Matsubara and K.,Obara, 2006, Configuration of Philippine Sea slab and local seismicity beneath central and southwest Japan, EOS, T21A-0390.

- 関根秀太郎・松原誠・小原一成・笠原敬司,2006,防災科研Hi-netのデータを用いた周波数別のQ構造,日本地震学会講演予稿集,P167.

(9)実施機関の参加者氏名または部署等名

小原一成・汐見勝彦・関根秀太郎・松原誠・浅野陽一・関口渉次・堀貞喜・笠原敬司・木村尚紀・武田哲也

|

| 図1.レシーバ関数解析によって推定されたフィリピン海スラブ内モホ面等深度線 |

|

| 図2.関東地方における3次元速度構造及び相似地震から推定されたフィリピン海プレート境界。 |

|

| 図3東北地方及び中国四国地方における減衰構造断面図。いずれも、3つの周波数帯(2Hz(ヘルツ),5Hz(ヘルツ),10Hz(ヘルツ))のQpについて示す。暖色系が高減衰(低Q)、寒色系が低減衰(高Q)を表す。 |