課題番号:1704

名古屋大学

南海トラフ沿い巨大地震発生サイクルシミュレーションモデルの構築

2(1)イ.特定の地域

次の南海トラフ巨大地震発生予測の基礎データを構築することを目指して、5ヶ年で、地球シミュレータ(ES)を用いて、南海トラフ巨大地震発生サイクルのシミュレーションシステムの構築を行う。これはいわば詳細なメッシュを用いた連続モデルと呼ばれるもので、連続モデルの条件を満たすようにプレート境界で細かなメッシュを用いるため、大規模計算になる。ESといえども摩擦パラメータの分布を求める繰り返し計算を行うのに、かなりのCPUタイムを必要とするので現実的ではない。従って、大学のスーパーコンピュータで稼動する簡単なシステム、すなわち、不連続モデルとなる大きな単純セルを持いて要素数を減らし、摩擦パラメータの推定が容易になるように問題を設定し、現在観測されているすべり欠損分布や過去千年近くの巨大地震発生を説明する摩擦パラメータ分布を確定する、不連続単純セルモデル法を併せて開発する。このフォーワード計算のアルゴリズムは詳細連続モデルと同じであるが、摩擦分布を推定するために遺伝子アルゴリズム(GA)等の非線形インバージョン手法も併せて用いる。ただこの計算にも並列化等の計算上の工夫を要する。またこのモデルを拡張し、内陸地震と海溝型巨大地震の相互作用を扱う。

上記目標に対して、18年度では、プレート沈み込みに伴う準静的歪蓄積過程から準動的地震発生過程までを含むシミュレーションの弾性モデルについては、フィリピン海プレートの3次元形状を詳細にモデル化し、さらに地震探査等で明らかにされたアスペリティーに対応する摩擦パラメータの不均質性を導入して、実際の南海トラフ歴史巨大地震に見られる、破壊域のセグメント化や破壊時におけるセグメント間の複雑な相互作用が作り出す複雑な地震発生サイクルを再現する摩擦パラメータ分布を求め、次に発生する南海トラフ巨大地震の発生予測の基礎データとする。次に、粘弾性媒質における地震サイクルシミュレーションでは、GeoFEMソルバーの改良ならびにすべり応答関数計算の効率化を図り、粘弾性不均質構造が地震サイクルに及ぼす影響を評価する。単純セルモデルに粘弾性すべり応答関数を導入して、南海トラフ巨大地震と内陸地震の相互作用を含む地震発生サイクルのプロトタイプミュレーションを行う。動的破壊伝播シミュレーションについては、接触解析を用いたGeoFEMコードにより逆断層モデルについて性能テストを行う。

|

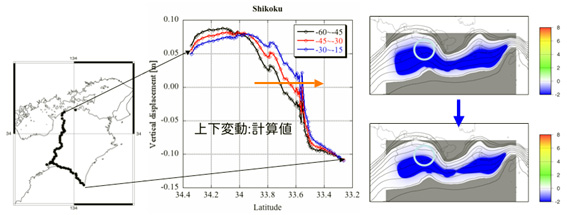

| 図1左:水準路線の位置。中央:水準路線での上下変動計算結果。地震の60年前〜45年前(黒)、45年前〜30年前(赤)、30年前から15年前(青)の変動量を示す。右:プレート境界でのすべり速度(プレート収束速度で規格化して対数をとったもの)の分布。青は固着域を示す。固着域が狭まっていく様子が見られる。 |

|

| 図2左:3次元粘弾性有限要素モデル:南海トラフ破壊セグメントA-Eと内陸地震断層(白抜き:ΔCFF |

鷺谷 威

有